27 - 19 juin 1942 – Dora Bruder est internée à la prison des Tourelles

133-161, boulevard Mortier (aujourd’hui centre administratif de la DGSE)

Chapitres :

-Histoire des signes de la discrimination

-La caserne des Tourelles devenue camp d’internement

-Le commissaire Schweblin, directeur de la «police antijuive»

Patrick Modiano : J’ai appris qu’elle avait été internée au camp de Drancy, huit mois après sa fugue, le 13 août 1942. Sur la fiche, il était indiqué qu’elle venait du camp des Tourelles. Ce 13 août 1942, en effet, 300 juives avaient été transférées du camp des Tourelles à Drancy.

Le camp des Tourelles après guerre

La caserne des Tourelles devenue camp d’internement

Une caserne pour les régiments d’infanterie, construite à la fin du XIXe siècle, qui avait perdu toute utilité militaire après le départ des troupes en mai 1940 et les limites draconiennes imposées par l’armistice en effectifs armés.

La caserne devient alors un lieu d’internement à géométrie variable :

Elle est d’abord lieu d’accueil pour les réfugiés fuyant devant l’avancée des troupes allemandes.

A partir d’octobre 1940, les bâtiments servent de camp d’internement administré par la Préfecture de police, dont la garde armée est assurée par le Gendarmerie. Y sont internés les étrangers «indésirables», les communistes (pour lesquels il suffit à Vichy de prolonger les arrêtés pris par la IIIe République en septembre 1939 alors que le pacte germano-soviétique est en vigueur), les repris de justice ayant commis des délits ou simplement susceptibles d’en commettre), et les juifs étrangers. L’internement s’opère de la façon la plus arbitraire, sans intervention d’un juge, qu’une infraction soit commise ou non, sans limite de temps.

Le camp des Tourelles, qui obéit aux mêmes «règles» que ceux de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, est le seul dans Paris et n’occupe qu’une partie des bâtiments.

Durcissement du régime et des répressions, des hommes Français sont enfermés à leur tour à partir de juillet 1941 ainsi que des femmes à partir de septembre de la même année ; femmes et hommes sont placés dans deux bâtiments différents.

A partir du printemps suivant la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, durant laquelle se décida la «solution finale», les Tourelles, comme quelques autres camps, vont servir de lieu de transit vers Drancy, étape avant les «camps de la mort», et ce, jusqu’à mi-août 1942 ; ensuite, les juifs arrêtés sont directement envoyés à Drancy.

Les «Amis des Juifs»

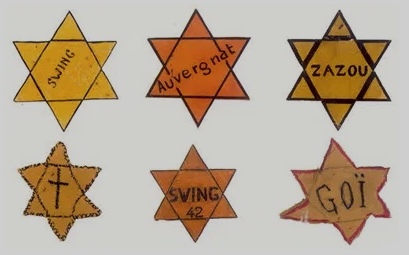

A côté des prisonniers enfermés pour cause de résistance, d’activité ou de sympathie communiste, il y avait une forme de résistance méconnue que l’occupant classa comme Amis des Juifs : des Français et Françaises, jeunes pour la plupart, de toutes classes sociales qui ont marqué leur solidarité envers les juifs en portant eux aussi une étoile jaune, mais détournée avec diverses inscriptions telles qu’Auvergnat, swing, papou, le «V» de la victoire ou zazou (cf. 43) ; Patrick Modiano cite le cas d’une personne qui avait accroché une étoile jaune au collier de son chien et une autre qui en portait huit. Ou bien simplement arborent un bout de carton. Eux aussi furent arrêtés, certains et certaines aux Tourelles.

19 juin 1942, arrivée de Dora Bruder

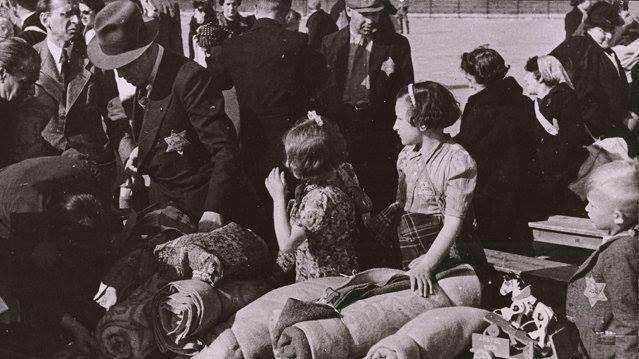

«le 19 juin 1942, elle a dû monter dans une voiture cellulaire avec cinq autres filles de son âge. A moins que ces cinq-là, on ne les ait prises en faisant la tournée des commissariats. La voiture les a menées jusqu’au centre d’internement des Tourelles [|...] » Patrick Modiano, au cours de ses recherches, a retrouvé les cinq admissions de cette journée : cinq jeunes filles et jeunes femmes qui, outre Dora, s’appellent Claudine Winerbett, Zélie Strohlitz, Raca Israelowicz, Marthe Nachmanowizc et Yvonne Pitoun.

Dora a seize ans et quatre mois.

Le 22 juin, «on avait fait rassembler dans la cour de la caserne toutes les femmes après le déjeuner. Trois officiers allemands étaient présents. On a donné l’ordre aux juives de 18 à 42 ans de se mettre sur un rang, le dos tourné. L’un des Allemands avait déjà la liste complète de celles-ci et les appelait au fur et à mesure. Les autres sont remontées dans leur chambrée. Les 66 femmes appelées ont été enfermées dans une grande pièce vide, sans un lit, sans un siège, où elles sont restées isolées pendant trois jours, les gendarmes se tenant en faction devant la porte».

Elles sont embarquées dans des autobus le 22 juin à cinq heures du matin, à destination de Drancy. Le jour même, elles partent pour Auschwitz dans un de ces convois des «mille» (déportés). «C’est le premier convoi qui partait de France avec des femmes».

Parmi ces femmes, Claudette Loch, arrêtée dans les locaux de la Gestapo où elle était venue demander des nouvelles de son mari, et Annette Zelman (cf. 25).

Dora va passer 55 jours aux Tourelles dans des chambrées bondées, dans la chaleur de l’été, dans la monotonie de journées identiques et dans l’angoisse. Elle verra deux départs d’une centaine de femmes, les 19 et 27 juillet, avec Raca Israelowicz, arrivée en même temps que Dora.

Jeudi 13 août, les dernières juives et «amies des juives» quittent à leur tour le camp pour Drancy. Elle y retrouve son père Ernest. Ils partiront tous deux dans le même convoi pour Auschwitz, le 18 septembre 1942.

Cécile, la mère de Dora, avait été arrêtée le 16 juillet 1942, lors de la grande rafle (cf. 30). Elle avait pu sortir de Drancy le 23 juillet, pour être de nouveau internée le 9 janvier 1943 et prendre le convoi pour la Pologne le 11 février 1943.

Camp des Tourelles, suite et fin

Après le 13 août 1942, le camp n’occupe plus qu’un bâtiment. Un autre bâtiment devient une annexe des prisons de Fresnes et de la Santé. Il accueille une nouvelle population, les réfractaires au STO.

Près de 8 000 personnes y ont été enfermées entre octobre 1940 et août 1944.

Le camp est libéré le 19 août 1944 mais pas pour tout le monde ; il accueillera plusieurs milliers de collaborateurs et d’Allemands jusqu’à la fin de 1945.

Les rafles de la police

Adrien Marquet, ex maire socialiste de Bordeaux, ministre de l’Intérieur jusqu’en octobre 1940, donne aux Allemands les premiers gages de bonne volonté (l’esprit de coopération «étonnamment bon» selon les Allemands) ; son successeur jusqu’en février 1941, Marcel Peyrouton, fait appliquer les premières mesures antijuives, abolit le décret Crémieux de naturalisation des Juifs d'Algérie, autorise l'internement administratif par simple décision préfectorale.

Rafle de juillet 1942

Avec Pierre Pucheu, la collaboration entre polices française et allemande va prendre une autre dimension. Le créateur des Sections spéciales (cf. 18) réorganise la police qui, la Sûreté générale mise à part, était largement gérée par les municipalités. Il la dote d’un véritable arsenal répressif contre «l’ennemi intérieur» : les Groupes mobiles de réserve (GMR), qui annoncent les CRS ; le Service de police anti-communiste (SPAC), le SPSS - SS pour Sociétés Secrètes - dont la cible est la franc-maçonnerie, et la PQJ, police affectée aux «questions juives», la police antijuive. En janvier 1942, les BS, Brigades spéciales, qui vont décimer les rangs des résistants, communistes ou non. Un arsenal répressif prêt à coopérer avec la Gestapo, la Kripo et autres services de police allemands.

Les Allemands considèrent Pucheu comme l’homme le plus sûr, le bras armé de la répression allemande ; pour les communistes, les gaullistes, c’est la «bête noire» et pour les Français juifs, celui qui a procédé à leur mise en fiche.

Passage en revue d’une unité de Groupes Mobiles de Réserve

De retour au pouvoir en avril 1942, Laval s’empare du portefeuille de l’Intérieur et René Bousquet, est nommé secrétaire général de la Police. Leur idée est d’élever encore le degré de coopération avec l’autorité occupante afin d’affirmer l’autonomie et l’indépendance de la police française. Lors de leur rencontre du 18 mai 1942, Reinhard Heydrich, bras droit de Himmler, témoigne à Bousquet sa satisfaction de voir la collaboration avec la Gestapo encore accrue – cela libère des hommes dont le Reich a tant besoin sur le front de l'Est.

René Bousquet (manteau à col de fourrure)

Début juillet, Bousquet et Carl Öberg, «chef supérieur de la SS et de la police allemande» préparent ainsi ensemble la «rafle du Vél’ d’Hiv» (cf. 30). Le 8 août suivant, les deux mêmes signent un accord de coopération ; la police française assure seule l’organisation des prochaines rafles. «La police française a ses défauts, elle a aussi ses qualités … Vous avez pu constater son activité et l'efficacité de son action. Elle peut faire davantage encore», écrit Bousquet à Öberg des SS en France. Cinq jours après la rafle dite du Vél d'Hiv', Bousquet recevra un courrier d'Öberg qui salue «une tâche digne d'éloges».

Jacques Schweblin, directeur de la «police antijuive»

Le commissaire Schweblin, «un Alsacien qui n’avait pas attendu l’Occupation pour suinter la haine des Juifs» selon Pierre Assouline. Il opère avec une équipe d’une douzaine de policiers détachés de la Préfecture de police.

Techniques de «chasse» : Barrages filtrant dans le métro, aux arrêts de bus, contrôles d’identité, descentes dans les restaurants, telles que celle de févier 1942 dans un restaurant de la rue de Marignan où le père de Modiano fut arrêté. Et celle qui consiste à simplement décacheter une lettre de dénonciation à son bureau.

Patrick Modiano décrit ainsi les méthodes de Schweblin et son équipe : Monsieur Schweblin, chef de la Police des questions juives, se présentait au camp accompagné de 5 ou 6 aides qu’il dénommait «policiers auxiliaires». Ces policiers en civil portaient un ceinturon soutenant d’un côté un revolver et de l’autre une matraque. Après avoir installé ses aides, M. Schweblin quittait le camp pour ne reparaître que le soir avant d’enlever le produit de la rafle. Chacun des aides s’installait dans une baraque avec une table et un récipient de chaque côté de la table, recevant l’un le numéraire, l’autre les bijoux. Les internés défilaient alors devant le groupe qui procédait à la fouille minutieuse et injurieuse. Très souvent battus, ils devaient quitter leur pantalon et recevaient de grands coups de pied avec des réflexions : «Hein ! veux-tu en recevoir encore de la viande de policier ? » […] Je ne parlerai pas de la fouille des femmes effectuée en des endroits intimes. A la fin de la fouille, les valises ficelées et plombées étaient entassées dans la voiture de M. Schweblin. Un plombage parfois à refaire plus tard …. La pince à plomber restait dans la main des policiers…

L’équipe de fouille était composée de 7 hommes – toujours les mêmes - et d’une femme. On ne connaît pas leurs noms. Schweblin a disparu en 1943. Le père de Modiano, qui l’a vu lors de son arrestation, avait pourtant cru le reconnaître un jour d’après-guerre, porte Maillot.

Pour en savoir plus :

Patrcik Modiano : Dora Bruder (Gallimard, 1997 – en poche chez Folio)

Pierre Assouline : Lutetia (Gallimard, 2006)

Cédric Gruat, Cécile Leblanc : Amis des Juifs : Les résistants aux étoiles, 2005

https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_2000_num_52_1_1388

https://sites.williams.edu/rlfr305-f18/uncategorized/la-caserne-des-tourelles-la-piscine/