26 - 1er Juin 1942 – le port de l’étoile jaune

Ernst Jünger dans la rue Royale

-------------------------------------------------

Journal d’Ernst Jünger, 7 juin 1942 : A midi, chez Maxim’s, où j’étais invité par les Morand. Nous avons parlé entre autres choses de romans anglais et américains ? […] Dans le rue Royale, j’ai rencontré, pour la première fois, l’étoile jaune, portée par trois jeunes filles qui sont passées près de moi, bras dessus, bras dessous. Ces insignes ont été distribués hier ; ceux qui les recevaient devaient donner en échange un point de leur carte de textile. J’ai revu l’étoile dans l’après-midi, beaucoup plus fréquemment. Je considère cela comme une date qui marque profondément, même dans l’histoire personnelle. Un tel spectacle n’est pas non plus sans provoquer une réaction – c’est ainsi que je me suis senti immédiatement gêné de me trouver en uniforme.

-------------------------------------------------

Chapitres :

-Histoire des signes de la discrimination

-Retour de la discrimination et de l’infamie

-L’étoile jaune en zone occupée

-Témoignages (Modiano, Jünger, Hélène Berr)

Histoire des signes de la discrimination

Une triste tradition des marques d’infamie imposée aux Juifs qui commence au VIIIe siècle dans le califat des Omeyyades (Syrie). Au XIIe siècle, chaque Juif doit porter au cou une pièce de plomb portant le mot Dhimmi. Les Croisés importent le principe qui prend la forme d’un rond jaune que Juifs et Sarrasins doivent porter sur la poitrine, la rouelle imposée par le Concile de Latran en 1215 ; la raison invoquée est de limiter les rapports sexuels entre chrétiens et femmes juives ou sarrasines. Le Concile de Vienne, en 1267, impose le port d’un chapeau particulier, le Judenhut ; Saint Louis impose, lui, deux signes jaunes, dans le dos et sur la poitrine.

Pourquoi le jaune ? C’est la couleur du désordre, de la trahison (le vêtement de Judas), de la folie chez les Chrétiens ; bouffons et fous sont vêtus de jaune.

Si l’étoile jaune est instaurée à Prague au XVIe siècle, les marques distinctives sont peu à peu abandonnées. Jusqu’au XXe siècle.

Retour de la discrimination et de l’infamie

Cela commence en Allemagne avec les inscriptions sur les vitrines des magasins juifs. Une plaque est apposée sur les portes de médecins juifs : «Autorisé seulement à soigner des malades juifs».

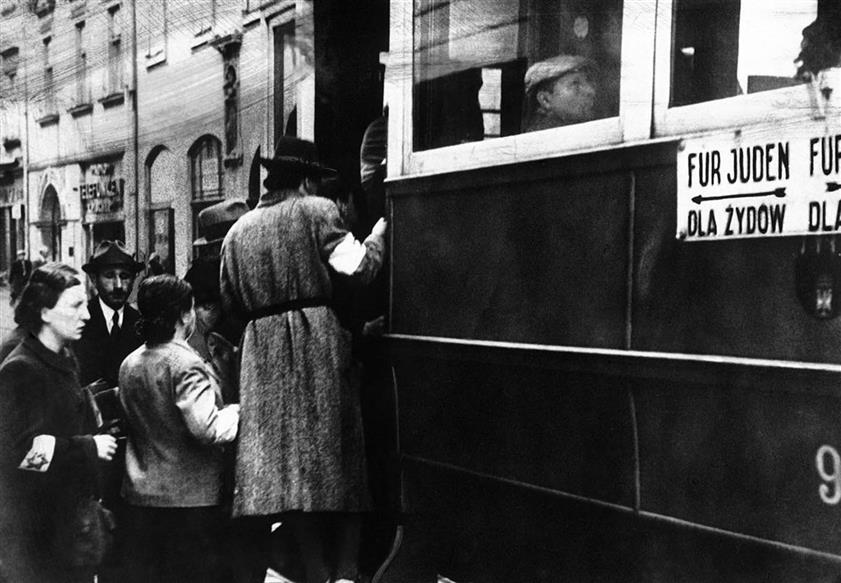

En 1939, après l’invasion de la Pologne, «Tous les Juifs et Juives seront obligés de porter un brassard blanc d'une largeur de 10 cm au moins sur la manche droite de leur vêtement ou pardessus, à partir du 1er décembre 1939».

L’étoile réapparaît en Allemagne avec le décret du 19 septembre 1941. «Cette mesure a pour but d'empêcher les Juifs de se camoufler pour tenter d'entrer en contact avec les Allemands. Les batailles de l'Est ont pleinement montré l'infamie des procédés juifs, ainsi que le danger universel que représente pour les peuples libres la politique juive d'anéantissement. […] La séparation entre Allemands et Juifs sera réalisée de façon aussi complète que possible dans les circonstances actuelles. Ainsi sera proclamée à la face du monde la responsabilité collective de tous les Juifs pour les abominations commises contre les aryens dans l'Est». Tous les Juifs âgés de plus de 6 ans doivent alors porter l’étoile de manière bien visible chaque fois qu'ils se montrent en public, sans quoi ils s'exposent, même par négligence, à une amende ou de la détention.

Concernant la France, la Belgique et les Pays-Bas, Helmut Knochen, adjoint du chef de la SS en France, Carl Oberg, écrit le 10 mars 1942, qu’il «apparaît opportun d'introduire l'insigne distinctif des Juifs, simultanément dans les territoires occupés hollandais, belges et français. J'ai choisi le 14 mars pour date de la conférence, à laquelle assistera également le spécialiste des questions juives du service d'Amsterdam».

L’étoile jaune en France

4 mai 1942, la direction des établissements Barbet, Massin et Popelin, 3, rue Saint-Fiacre à Paris, tient à la disposition de Theodor Dannecker, SS responsable de la «question juive» 5 000 m de tissu.

5 mai 1942, les fonderies Deberny et Peignot remettent à Dannecker les premiers clichés de l’étoile. Une première commande est alors passée par la SS à l’imprimerie parisienne Charles Wauters & Fils.

Ce même jour, Reinhard Heydrich, Dannecker, l’ambassadeur Abetz et Carl-Theo Zeitschel, chargé des questions juives à l’ambassade, finalisent le 8ème ordonnance.

20 mai 1942, les employés de l'UGIF apprennent que des insignes vont être distribués dans les commissariats de police.

La 8e ordonnance allemande concernant les mesures contre les Juifs

En date du 29 mai 1942

«En vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été conférés par le Fûhrer und Oberster Befehischaber der Wehrmacht, j'ordonne ce qui suit:

Signe distinctif pour les Juifs

I. Il est interdit aux Juifs, dès l'âge de six ans révolus, de paraître en public sans porter l'étoile juive.

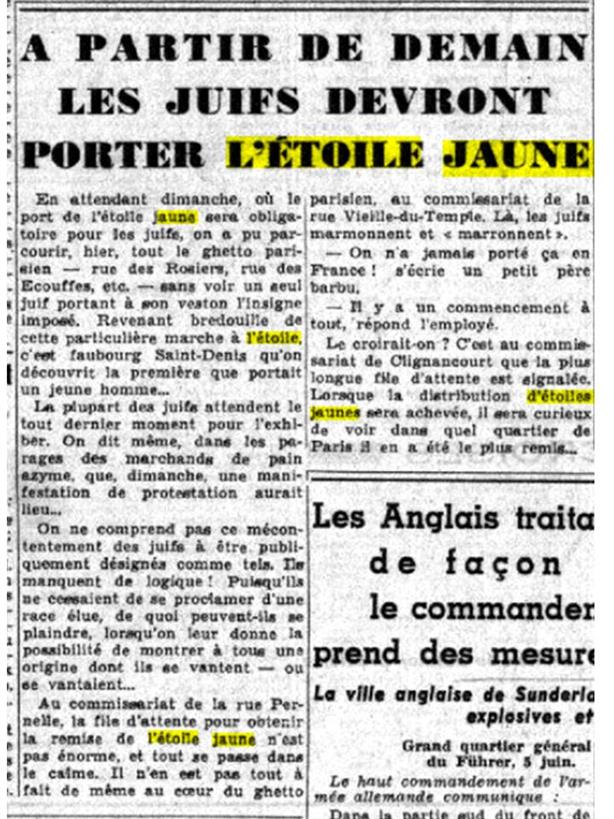

II. L'étoile juive est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume d'une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte, en caractères noirs, l'inscription «Juif». Elle devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le vêtement.

Dispositions pénales

Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'emprisonnement et d'amende ou d'une ces peines. Des mesures de police, telles que l'internement dans un camp de Juifs, pourront s'ajouter ou être substituées à ces peines.

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 7 juin 1942.

Der Militarbefehlsheberin Frankreich»

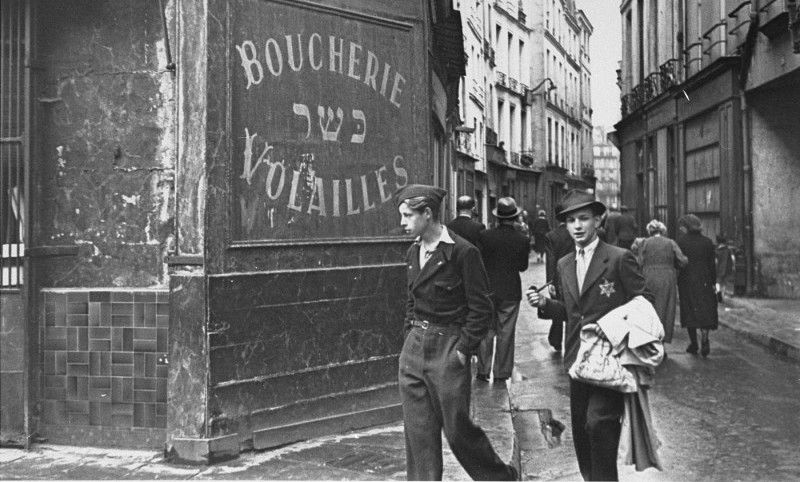

En l'espace de deux semaines, trois étoiles par personne seront distribuées dans les commissariats par la police française, à environ 83 000 exemplaires sur Paris et sa banlieue, en échange d'un point textile sur les cartes de rationnement.

Juifs français et étrangers doivent porter l'étoile, à l’exception des ressortissants des pays belligérants, neutres ou alliés à l’Allemagne ; exemption qui durera peu pour les Juifs russes et hongrois.

Le Petit Parisien, journal collaborationniste, 8 juin 1942

Des dérogations sont possibles

Mais, examinées en haut lieu, elles sont données au compte-goutte ; ainsi 26 juifs sont officiellement exemptés à Paris au 25 août 1942, quelques exemples :

Lisette de Brinon, née Franck, épouse de l’ambassadeur du gouvernement de Vichy auprès du Reich.

Trois demandes de Pétain, concernant madame de Chasseloup-Laubas, la générale Billote et madame de Langlade. Cette dernière n’obtiendra pas d’exemption ; elle sera arrêtée et mourra en déportation.

Le compositeur Marcel Lattès est exempté à compter du 15 mai 1943, il peut travailler jusqu’au 15 septembre ; la police vient le chercher à son domicile le 15 octobre 1943 et il meurt à Auschwitz le 12 décembre.

Enfin, un personnage peu recommandable, Maurice Lopatka, le plus «terrible des informateurs juifs, employé par les services anti-juifs tant allemands que français. Responsable de l’arrestation de centaines de juifs qu’il faisait chanter avant de les dénoncer pour toucher des deux côtés».

Ont aussi été examinés les cas de la veuve de Henri Bergson, Louise Neuburger, et Maurice Goudeket, le mari de Colette, sans que rien n’ait été arrêté.

Et en zone libre ?

En janvier 1942, l’amiral Darlan fait savoir qu'il s'oppose au port d'un insigne distinctif, qui choquerait l'opinion publique. L’étoile n’est pas portée en zone libre, même après le 11 novembre 1942 et son invasion par les troupes allemandes et italiennes.

«Tant que je serai vivant, je n'accepterai jamais que cette ignominie qu'est l'étoile jaune soit appliquée en zone sud» a déclaré le maréchal au grand rabbin Schwartz. Toutefois, une lettre émanant des Allemands, datée du 27 janvier 1943 et conservée au Mémorial de la Shoah, rapporte que l'étoile jaune fut bien introduite en zone sud, sauf dans la zone occupée par l'Italie.

Manifestations d’opposition

Ne pas la porter, la dissimuler sous un vêtement ou ne pas l’avoir cousue solidement est un motif de déportation. Patrick Modiano rapporte le cas de Tamara Isserlis, 24 ans, arrêtée au métro Cluny pour avoir porté le drapeau français sous son étoile jaune ; elle fit partie du convoi n° 22. Il relate également le cas de Louise Jacobson (cf. plus bas).

Certains ont refusé de la porter, tel le professeur Robert Debré. La profession médicale, dans son ensemble, protestera contre l’ordonnance.

Le représentant du culte protestant, Marc Boegner, et l’archevêque de Paris, le cardinal Suard, ont protesté contre cette marque discriminatoire. A Montbéliard, lors de la messe de minuit, Joseph, Marie et l’enfant Jésus portent l’étoile jaune, une initiative de l’abbé Jean Flory.

N’oublions pas le geste provocateur des zazous qui, en soutien, arboraient des étoiles fantaisistes (cf. 43) ; Patrick Modiano évoque également les «amies» des juifs qui furent internées aux Tourelles (cf. 27), celles qui, aux premiers jours de l’étoile jaune, eurent le courage de la porter aussi, en signe de solidarité ; une d’entre elles avait attaché l’étoile au cou de son chien, d’autres avaient brodé le «V» de la Victoire.

Témoignages

Ernst Jünger, 14 juin 1942 : L’après-midi à Bagatelle. Là, Charmille m’a raconté qu’on arrêtait, ces jours-ci, des étudiants qui avaient arboré des étoiles jaunes avec diverses inscriptions, telles que «Idéaliste» et d’autres du même genre, afin d’aller se promener ainsi, démonstrativement, sur les Champs-Elysées. Ce sont des êtres qui ne savent pas encore que les temps de la discussion sont passés. Ils supposent ainsi que l’adversaire a le sens de l’humour. Ils ressemblent à des enfants qui vont se baigner, en agitant de petits fanions, dans des eaux où nagent des requins.

Extrait de Dora Bruder (Patrick Modiano) : «Les inspecteurs Curinier et Lasalle à Monsieur le Commissaire principal, chef de la Brigade Spéciale.

Nous mettons à votre disposition la nommée Jacobson Louise née le 24 décembre 1924 à Paris, 12e arrondissement […] depuis 1925 de nationalité française par naturalisation, de race juive, célibataire. Demeurant chez sa mère, 8, rue des Boulets, 11e arrondissement, étudiante.

Arrêtée ce jour vers quatorze heures, au domicile de sa mère, dans les circonstances suivantes : Alors que nous procédions à une visite dominicale au lieu sus-indiqué, la jeune Jacobson est entrée chez elle et nous avons remarqué qu’elle ne portait pas l’insigne propre aux juifs ainsi qu’il est prescrit par une ordonnance allemande. Elle nous a déclaré être partie de chez elle à huit heures trente minutes et être allée à un cours de préparation au baccalauréat au Lycée Henri-IV, rue Clovis. Par ailleurs, des voisins de cette jeune personne nous ont déclaré que cette jeune personne sortait souvent de chez elle sans cet insigne».

Elle est déportée à Auschwitz où elle mourra gazée à son arrivée.

Journal d’Hélène Berr

Lundi 1er juin 1942 : Maman est venue m’annoncer la nouvelle de l’étoile jaune, je l’ai refoulée en disant : «Je discuterai cela après». Mais je savais que quelque chose de désagréable était at the back of my mind. Je suis rentrée de la Sorbonne complètement ahurie. J’ai essayé de travailler tout en étant bibliothécaire (à l’Institut d’anglais de la Sorbonne), j’ai fait mon service n’importe comment et n’ai pas réalisé ce qui se passait. (voir supra le texte de la 8ème ordonnance).

Jeudi 4 juin : Il faisait une chaleur brûlante quand je suis repartie, j’ai pris le 92. Chez Mme Jourdan, j’ai rencontré […] avec qui nous avons discuté la question de l’insigne. A ce moment-là, j’étais décidée à ne pas le porter. Je considérais cela comme une infamie et une preuve d’obéissance aux lois allemandes. Ce soir, tout a changé à nouveau : je trouve que c’est une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis de ceux qui le feront. Seulement, si je le porte, je veux être très élégante et très digne, pour que les gens voient ce que c’est.

Lundi soir : Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J’ai eu beaucoup de courage toute la journée. J’ai porté la tête haute, et j’ai si bien regardé les gens en face qu’ils détournaient les yeux. Mais c’est dur. […] Ce matin, je suis partie avec Maman. Deux gosses dans la rue nous ont montrées du doigt en disant : «Hein ? T’as vu ? Juif» […] Dans l’autobus, il y avait une femme, une maid (domestique) probablement, qui m’avait déjà souri avant de monter et qui s’est retournée plusieurs fois pour sourire ; un monsieur chic me fixait ; je ne pouvais pas deviner le sens de son regard mais je l’ai regardé fièrement. Je suis repartie pour la Sorbonne ; dans le métro, encore une femme du peuple m’a souri. Hélène évoque ensuite le cauchemar qu’elle vécut face à tous ces camarades : «j’ai souffert là, dans cette cour ensoleillée de la Sorbonne, au milieu de tous mes camarades. Il me semblait que je n’étais plus moi-même, que tout était changé, que j’étais une étrangère».

Mardi 9 juin 1942 : Je ne voulais pas porter l’étoile, mais j’ai fini par le faire, trouvant lâche ma résistance. Il y a eu d’abord deux petites filles avenue de la Bourdonnais qui m’ont montrée du doigt.

19 Juin 1942 – Dora Bruder est internée au «camp des Tourelles»

Lundi 29 juin 1942 : Françoise Masse m’a dit hier que sur les 80 femmes déportées des Tourelles la semaine dernière (Caserne des Tourelles, boulevard Mortier), il y en avait une par exemple qui l’avait été parce que son enfant de six ans et demi ne portait pas l’étoile. Parmi elles se trouve la fille d’une femme médecin que connaissent à la fois J.M. (elle habite Saint-Cloud) et Françoise. Elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Ils sont, paraît-il près de Cracovie, les autres.

2 juillet 1942 : Après le coup de téléphone annonçant le libération «conditionnelle» de son mari (cf. plus haut). Elle est montée juste après le coup de téléphone. Elle était très énervée. Tout à coup, elle a explosé. Il fallait qu’elle nous dise quelque chose qu’on lui avait dit. Elle était près d’éclater, éclater pas en sanglots mais en paroles, et en énervement. Il s’agit d’une ordonnance pour le 15 enfermant tous les juifs dans des camps de concentration. Elle avait dû retourner cela dans sa solitude, et dans l’atmosphère d’orage de cette journée (il y avait eu des orages, des averses tout au long de la journée). […] Après le dîner, le ciel s’est encore assombri. Et le tonnerre a éclaté avec fracas au-dessus de nous. Ce soir, Maman médite des vengeances contre les lâches qui ont fait ce marché.

Pour en savoir plus :

http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/etoile_juive.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Étoile_jaune

Patrick Modiano, Dora Bruder, Gallimard, 1997, coll. Folio

Hélène Berr, journal, ed. Tallandier, collection Points