42 - 28 décembre 1943 – Joanovici a-t-il participé au traquenard de la brasserie Zimmer ?

Brasserie attenante au théâtre du Châtelet

Chapitres :

-Juillet-août 1944, le vent tourne

Dans la soirée du 28 décembre 1943, des membres du réseau «Honneur de la Police» se réunissent dans les sous-sols de la Brasserie Zimmer, place du Châtelet. Ces hommes, tous policiers, se réunissent autour de leur chef, le commissaire Edmond Dubent ; l’objet de cette réunion est la préparation d’un attentat contre la Gestapo française, rue Lauriston.

C’est en fait une souricière car ils ont été trahis. L’établissement est cerné par la Gestapo et les sbires de Lafont et Bonny, les patrons de le rue Lauriston (cf. 39).

Le ferrailleur Joanovici a-t-il été impliqué dans ce traquenard ?

Une question qui n’a pas encore sa réponse.

Monsieur Joseph

Un des deux plus gros trafiquants de cette période qui a amassé une fortune considérable en jouant habilement (et crapuleusement) sur les deux tableaux.

Sa biographie reste incertaine ; on ne sait pas s’il est né en 1903 ou 1905. Ce que l’on sait :

Il est originaire d’une ville de Bessarabie, Chișinău de son nom roumain, à l’époque Kichinev et appartenant à l’Empire russe. Ses parents juifs seraient morts au cours d’un pogrom. Il fut, dit-il, métallo, serrurier, cheminot, et acquit une grande expertise dans le tri des métaux. Il a un frère, Mordhar. Il s’est marié avec Hava (Eva) Schwartz avec laquelle il a deux filles ; elles restent toutes trois au pays tant que Joseph n’a pas acquis un début de fortune.

Il arrive à Clichy en 1925. Il trouve un emploi chez un vague cousin, le chiffonnier Krug, «un as du métier» qui le prend sous son aile. Joseph est illettré mais son expertise, son entregent, sa gouaille et son intelligence – il a inventé son propre système de calcul – font sa réputation à Clichy. Au bout de quelques années, c’est «Monsieur Joseph».

Première opération : évincer le patron-protecteur de l’affaire en épongeant ses dettes ; il fait main basse sur l’entreprise et le domicile de ce patron. Il fonde ainsi sa première entreprise en 1929 qui, après la venue de Mordhar alias Marcel, deviendra en 1936 «Etablissements Joanovici Frères» 13, rue Morice à Clichy.

Quelques années auparavant, il a recruté une secrétaire diplômée, sténodactylo alsacienne, Lucie Schmitt, qui devient rapidement sa maîtresse et lui sera fidèle jusqu’à la fin. Ses compétences acquises au cours des années lui vaudront le surnom de «Lucie-fer».

Nous sommes dans les années trente ; faisant fi du traité de Versailles, l'Allemagne se réarme. Pourquoi ne pas devenir fournisseur des nazis en laiton, plomb et autres métaux utiles à la fabrications des chars et des canons ? Joanovici ne se serait pas limité à cette activité ; il aurait reçu la visite régulière de «touristes allemands», avides d’informations industrielles et autres, tout en les abreuvant de liquidités : il aurait été à la fois indicateur de police et banquier de la «cinquième colonne». Est-ce à cette époque qu’il fait la connaissance du dénommé Brandl dont il sera question ci-après ?

Des activités qu’il se dépêchera de suspendre dès l’approche de la fin de la guerre.

L’Occupation

Sentant venir les temps mauvais et antisémites, Joseph Joanovici cède ses actions dans le capital de sa société à deux hommes de paille, deux fonctionnaires de la Préfecture de police, et il obtient un certificat d'appartenance à la religion orthodoxe, pour lui et sa famille.

Il peut continuer ses pratiques commerciales et les conditions de l’armistice lui offrent une niche toute trouvée. Si, en France, les Allemands ne peuvent pas se nourrir directement sur la bête, les conditions de l’armistice imposent une énorme indemnité de guerre au Reich et la fourniture de métaux ; mais les quantités sont insuffisantes en considération de l'effort de guerre allemand et des besoins de la société civile. Les autorités allemandes créent des bureaux d’achat pour récupérer tout ce qui peut intéresser l'armée, l'industrie et la population allemande. Un pillage des ressources de l’industrie française dont le paiement se fait avec les indemnités payées par la France ! Joanovici se propose immédiatement comme fournisseur ; il va même plus loin, il met en avant sa grande connaissance du réseau des ferrailleurs pour centraliser les marchandises dans ses entrepôts des docks de Saint-Ouen (il faut des intermédiaires capables de flairer le moindre kilo de cuivre).

C’est à cette occasion qu’il fait la connaissance d’Hermann Brandl, ingénieur de son état, officier de l’Abwehr (service de renseignements de la Wehrmacht, chargé de la mise en place de ces officines). Installés à l’hôtel Lutétia (cf. 02), Brandl et son adjoint, le capitaine Fuchs, vont mettre en place le plus gros trafic de marché noir de toute l’Occupation, le bureau Otto (cf. 02).

Les Allemands payent bien, le taux de change mark/franc y est pour beaucoup. Le chiffre d’affaires de l’entreprise de Monsieur Joseph explose, le voici milliardaire. Ce trafiquant d’exception est classé «WWJ», juif d’importance économique ; la couverture orthodoxe a fait long feu, mais qu’importe.

Mais, contrairement à son alter ego dans les cuirs, peaux et tissus, Michel Szkolnikoff ( cf. 02) et d’autres, il ne flambe pas ; il gère son argent pour assurer ses arrières, on ne sait de quoi l’avenir est fait. Sa réussite, ce sont les docks de Saint-Ouen (réquisitionnés à la Cie des Chemins de fer du Nord), ses filiales à Madrid, Bruxelles. 200 personnes à Saint-Ouen, s’activent surtout la nuit. L’argent lui sert à entretenir des réseaux de tous bords et de toutes natures (on le soupçonne même d’avoir transmis des informations au Renseignement soviétique). Et aussi, rechercher une autre protection, celle de la Résistance.

Prévoyant, dès juillet 1941, Joanovici finançait l'exfiltration de déserteurs et de prisonniers évadés vers l'Angleterre pour le réseau Turma-Vengeance. Mais rien de tel que la Préfecture de Police où il a ses entrées, sinon des complices, l’inspecteur Piednoir et le brigadier-chef Fournet, respectivement «Bourguignon» et «Belette» dans le réseau de résistants, «Honneur de la Police».

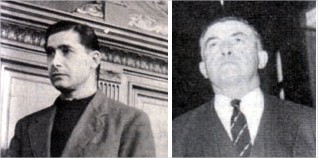

L’inspecteur Piednoir et le brigadier-chef Fournet

«Honneur de la Police» :

11 mars 1943, la quasi-totalité des membres de l’état-major du groupe Valmy de l'«Armée Volontaire» de la police parisienne sont arrêtés par leurs collègues des Brigades Spéciales de la Police Parisienne. Ils ont été trahis par l’un des leurs (qui sera exécuté en 43). Leur chef, Arsène Poncey, mourra déporté à Mauthausen.

Dans les semaines qui suivent son adjoint, le commissaire Edmond Dubent, organise «L'Honneur de la Police», en liaison avec Charles Henri Porte du réseau Délégation Générale. Après le traquenard de la brasserie Zimmer du 28 décembre 1943, Porte et Dubent sont déportés en Allemagne, Dubent mourra au camp de Nordhausen en mars 1945.

C’est finalement Armand Fournet qui prend la relève.

Des soupçons pèsent sur la participation de Joanovici à la mise en place de la souricière de la brasserie Zimmer : il s’attire la confiance de la Gestapo, il fait libérer des policiers arrêtés donnant ainsi des gages à la résistance et, enfin, son complice Fournet, alias Belette, prend la place de Dubent. Un coup non pas double, mais triple. !

Au moment de la Libération de Paris, Honneur de la Police, Front National et Police et Patrie mobiliseront deux à trois mille policiers pour investir la préfecture de police.

Après la Libération, Fournet sera promu commissaire divisionnaire et fera parie du comité d’épuration de la Police Parisienne. Mais les enquêtes de la DST vont le rattraper et il sera révoqué. Tout comme son acolyte Lucien Piednoir, par ailleurs condamné dans l’affaire Scaffa, évoquée infra.

«Honneur de la Police» a compté de l'ordre de 1.200 membres ; dont 130 environ seraient morts aux combats, fusillés, ou en déportation.

Pour «Honneur de la Police», monsieur Joseph va fournir des véhicules, des armes, des locaux, des laissez-passer, installer une imprimerie clandestine pour l’édition de tracts, superviser des parachutages et fournir des planques pour des anglais parachutés. De quoi bien préparer l’insurrection du 19 août 1944.

La Gestapo Française

Autre protection indispensable, celle des deux sinistres duettistes, Henri Chamberlain, alias Lafont, ex petit voyou, et Pierre Bonny, l’ex "meilleur flic de France", les deux patrons de la Carlingue, au siège de la Gestapo française, rue Lauriston (cf. 39).

Cette anecdote est souvent reprise : Lors d'un dîner, le réveillon de 1942, Henri Lafont, chef de la Gestapo française lui lance

Après tout, Joseph, tu n'es qu'un sale youpin !

Ça coûte combien pour ne plus l'être, Hauptsturmführer ?

Cinq millions par jour

Lafont lui a fourni une carte de la Gestapo (Brandl avait produit un document officialisant son appartenance à l’Abwehr et il aurait monnayé un «certificat d’aryanisation»).

Voilà Monsieur Joseph blindé pour affronter l’avenir de plus en plus incertain.

Un nouvel acteur dans le panier de crabes : Wilhelm Korf

Korf apparaît dans la vie du ferrailleur milliardaire au printemps 1943. Un ex professeur de géographie, ex sergent de la Wehrmacht qui a rejoint la Gestapo, nommé à Melun. C’est un ami de Brandl et, par son intermédiaire, il entre en contact avec Joanovici. Quelles tractations y eut-il entre eux et quelle part Joseph eut-il dans les affaires Scaffa et du couvent de Brosse-Montceaux, ? Nulle preuve formelle mais son nom est cité.

Dès 1941, des Oblats de La Brosse-Montceaux sont engagés dans la Résistance. En juillet 1944, des opérations de parachutages d’armes et de munitions se déroulent à proximité du couvent ; les armes sont cachées et acheminées grâce à la complicité des Oblats. Seuls quelques religieux parmi eux ont des contacts avec les réseaux de résistance.

Le matin du 24 juillet 1944, le couvent est investi par des soldats de la Wehrmacht sous la direction de Wilhelm Korf. Les Allemands savent donc que des armes et des munitions sont cachées ici, et ils connaissent les noms des religieux résistants. Les interrogatoires se succèdent ; les méthodes deviennent de plus en plus brutales. Cinq Oblats, les frères Jean Cuny, Lucien Perrier, Joachim Nio et les pères Albert Piat et Jean Gil sont torturés. Les Oblats ne parlent pas. Ils sont abattus à la mitraillette et leurs corps sont jetés dans le puits. Les 85 autres religieux, internés à Compiègne, échapperont à la déportation grâce à l’avancée des alliés.

L’affaire Scaffa

Qui a trahi ?

Le jeune Robert Scaffa, du réseau "Résistance", est assassiné. Il est soupçonné d’être le traître. Il faisait partie d'une expédition au cours de laquelle, le 19 juillet 1944, un groupe clandestin se rendit au couvent afin de ramener à Paris une partie de cet arsenal. L’autre «preuve», le même Korf avait capturé le même jour à Paris, square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, d’autres résistants mêlés à l'affaire ; parmi eux le capitaine Deshois dont Robert Scaffa était l'agent de liaison.

Qui est le meurtrier de Scaffa ? Les soupçons portent d’abord sur Piednoir, proche de Joanovici, qui bénéficie d’un non-lieu. C'est un nommé Georges Beau, commerçant, qui avoue finalement le crime.

Au cours du procès, on a entendu tous les survivants, sauf Korf, et sauf Joanovici. Ce dernier était présent au couvent le 19 juillet, c'est sa voiture qui servit à ce transport d'armes. Robert Scaffa en fut même intrigué, selon Piednoir.

Tous les témoins qu'on a entendus, et qui avaient vu Joanovici pour la première fois le 19 juillet 1944 à La Brosse-Montceaux, sont venus dire l'inquiétante impression que leur faisait ce gros homme, à qui seuls Piednoir et Fournet accordaient une confiance surprenante.

C'est encore Joanovici qui prêta sa voiture pour emmener Robert Scaffa à Ozoir-la-Ferrière sur le lieu de son assassinat. Enfin, Joanovici ne connaissait-il pas le jour et le lieu de la réunion du square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie ?

Son nom fut bien souvent évoqué lors du procès.

Juillet-août 1944, le vent tourne

Monsieur Joseph devient «Spass», membre du réseau «Honneur de la Police»

En juin 1944, grâce à ses relations particulières, il a déjà fait libérer Françoise Giroud.

Début août 1944, il faut maintenant redoubler d’efforts en vue de l’insurrection prochaine de Paris, il se démène : à Neuilly, il conduit un commando de policiers pour s’emparer d’un stock de trois tonnes d’armes, renseigne sur d’autres entrepôts d’armes, prête ses véhicules, renseigne sur les mouvements de l 'ennemi grâce à ses antennes allemandes.

FFI dans la cour de la Préfecture de police le 19 août 1944

Quel bon patriote ! A tel point que Charles Luizet, le tout nouveau préfet de police, lui remet un diplôme d’honneur pour l’action de ce «combattant sans uniforme».

Mais nombre de résistants ne sont pas dupes, des FFI l’arrêtent et le conduisent à la mairie du XVIIIe arrondissement ; alertés par «Lucie-fer», des membres de «Honneur de la Police» font front. Pour s’en sortir, Spass n’hésite pas à donner ses anciens complices Lafont et Bonny, cachés dans une ferme du Loiret, dont il serait propriétaire. Lafont aurait eu cette répartie au moment de son arrestation le 31 août : « Pour une fois que Joano donne quelque chose ! ».

De Septembre 1944 à février 1965, une vie toujours remplie, mais moins «riche»

Le sort de Joanovici dépend de la lutte qui oppose la DST et son directeur, Roger Wybot, aux membres de Honneur de la Police. Il sera plusieurs fois arrêté, interrogé sur ses affaires avec les nazis, sur des affaires de trafic d’or et de devises à Bruxelles, pour lesquelles on a sa déposition (signée d’une croix). Il est à chaque fois relâché, et reprend ses trafics, avec les Américains cette fois-ci.

En mars 1947, un nouveau mandat est lancé contre lui, la DST tente de l’interpeller à la préfecture de police où il a son bureau. Le commissaire Fournet, qui n’est pas encore révoqué, l’aide à échapper aux enquêteurs ; il s’enfuit à Munich.

Après quelques péripéties, l’ex milliardaire rentre en France et se constitue prisonnier ; il est devant la Cour de justice le 6 juillet 1949 pour collaboration économique avec l’ennemi. Portrait d’un témoin, le journaliste Philippe Bernet «C'est un petit homme au poitrail de taureau, avec des jambes et des bras de lutteur de foire. Le visage est charnu et vulgaire, taché de son, figé dans sa graisse comme un masque bouffon. Tapis dans les trous du masque, deux yeux de chasseur perpétuellement à l'affût, glissant d'un visiteur à l'autre avec une mobilité surprenante». Malgré les nombreux témoins convoqués par la défense, venus apporter leur soutien à l’accusé – une belle preuve de la technique «d’arrosage» de Monsieur Joseph – l’accusé est condamné à l’indignité nationale à vie, à la confiscation de ses biens à hauteur de 50 millions (!) et à cinq ans d’emprisonnement. L'intelligence avec l'ennemi et l'appartenance aux services de renseignements allemands n’ont pas été retenues.

Joanovivi à son procès

Il sort de prison en 1951 pour être assigné à résidence forcée à Mende (Lozère) où, grâce à son épais carnet d’adresses, il reprend ses activités bientôt florissantes, par simple usage du téléphone.

Mais Joanovici est un trafiquant étranger à la notion d’activité légale : en 1957, pour échapper au fisc, il part en cavale vers Israël via la Suisse, où il reste onze mois avant d’être expulsé pour ses faits de collaboration – il est l’un des trois seuls juifs avec le mafieux américain Meyer Lansky et Robert Soblen à n’avoir pas bénéficié de la loi du retour.

Il est incarcéré à la prison des Baumettes ; miné par l'artériosclérose, il est libéré en mai 1962 «par humanité». Complètement ruiné – il doit un milliard de francs au fisc - il termine ses jours dans un deux-pièces à Clichy en compagnie de Lucie Schmitt, fidèle jusqu’à sa mort le 7 février 1965. Sur sa tombe au cimetière juif de Bagneux, une gerbe : « À notre camarade : Honneur de la police. Ses amis reconnaissants. »

Pour terminer, quelques réparties de Monsieur Joseph lors de son procès :

«Je n’étais pas vendu aux Allemands puisque c’est moi qui les payais»

«Si on avait laissé faire les Allemands, ils auraient pris la marchandise sans rien payer. Autant leur prendre un peu d'argent !»

« - Vous faisiez circuler vos camions avec des laissez-passer allemands...

- M. le président, s'ils avaient eu des laissez-passer anglais, ils n'auraient pas pu rouler».

Pour en savoir plus :

Robert Aron : Histoire de Vichy

Alphonse Boudard : L'étrange Monsieur Joseph (Robert Laffont, 1998)

Henri Sergg : L'empire souterrain du chiffonnier milliardaire (Le Carroussel, 1986)

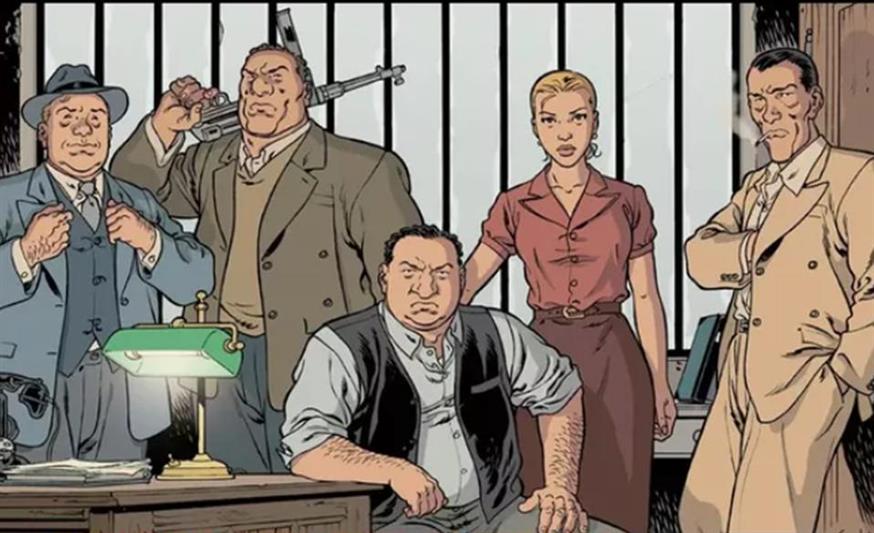

Fabien Nury et Sylvain Vallée : Il était une fois en France, BD en 6 tomes (Glénat, 2007)

https://liberation-de-paris.gilles-primout.fr/monsieur-joseph

Edouard Boeglin :

https://deuxiemeguerremondia.forumactif.com/t1081p10-joseph-joanovici