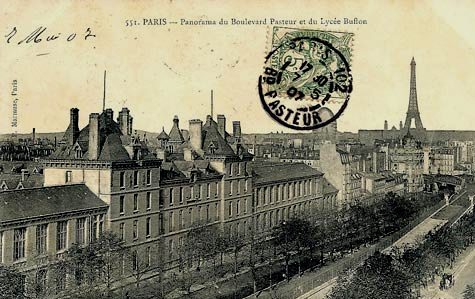

31 - 15 octobre 1942 : Condamnation à mort des Cinq du Lycée Buffon

16, boulevard Pasteur

Chapitres :

-Lycéens : contestation, rébellion

-De la rébellion à la Résistance

Lycéens : contestation, rébellion

Rentrée 1940 : les lycées de Paris et de France reflètent l’attitude de la société française qui se partage entre indifférence, attentisme et révolte. Un professeur de Bourg-en-Bresse estime sa classe partagée entre une minorité d’Hitlériens, d’Action française, une majorité d’anglophiles, «pétinesques» ou gaullistes, et de vichystes, ainsi que quelques indifférents.

Rentrée 1940 au lycée Condorcet

Une partie des élèves comme des professeurs n’accepte pas la défaite, l’armistice et ses conditions draconiennes, rappelés chaque jour par les soldats allemands croisés dans les rues, «qui vont jusqu’à donner des concerts place de la République et place de la Bastille».

Une humiliation d’autant plus ressentie qu’une partie des locaux de certains lycées sont réquisitionnés pour loger des détachements de la Wehrmacht. «La guerre passe les murs des lycées», jusque là protégés du monde extérieur.

Une circulaire de Vichy demande que soit effectué un salut au drapeau lors de la rentrée et la lecture d’extraits de discours du maréchal Pétain – ordre, travail, discipline, l’éducation religieuse retrouve sa place dans les établissements publics. Une partie du professorat renâcle à ces mesures anti-républicaines.

Après l’ordonnance du 18 octobre, interdisant l’accès à la fonction publique pour les juifs (et les francs-maçons), des certificats de «non judéité» sont demandés. Si les élèves juifs ne sont pas directement concernés, le gouvernement suggère des discriminations, afin que «leur admission n’ait pas pour effet de faire écarter de nos établissements d’enseignement public les élèves français et non israélites qui auraient satisfait aux examens d’entrée».

Les réactions face aux révocations restent cependant limitées ; les professeurs qui souhaitent maintenir les principes de dialogue et d’esprit critique sont dénoncés, blâmés.

Premières manifestations : les graffiti sur les murs des toilettes apparaissent, croix de Lorraine et « V » de la victoire, des papillons sur les étiquettes ou les pages des cahiers, slogans anti-allemands, « mort aux traitres », « à bas Pétain » ou encore la phrase de Clemenceau, « collaborer avec l’ennemi, c’est trahir ! »

Le dégoût de la défaite humiliante rend encore plus glorieuse la victoire de 1918. Sa commémoration le 11 novembre 1940 apparaît inévitable pour une partie des élèves, tout comme chez les étudiants. Venus de Janson-de-Sailly, Condorcet, Carnot ou Buffon, les lycéens auraient été quatre fois plus nombreux que les étudiants (cf. 08). Avec leur audace, leur imprudence, ce sont eux qui donnent le ton.

Port de l’étoile jaune (cf. 26) : « Juin 1942 ; Paris, petit lycée Victor-Duruy […] Ma voisine, une fillette de mon âge (sept ans) […] éclate en sanglots. Elle a terminé son ouvrage. Elle vient de découdre l’étoile jaune qu’elle porte sur un pull-over. La malheureuse enfant n’a pas prévu que la couleur de son vêtement a passé, laissant apparaître l’empreinte révélatrice, dénonciatrice de cette funeste étoile. Elle en a une si grande appréciation que sa peur éclate en ces larmes de crainte et de douleur. […] Je suis bien incapable de m’exprimer sur la question juive. J’ai pourtant conscience qu’une affaire grave se déroule devant moi. » (d’après Jean-Pierre Guéno).

Les actions de soutien à leurs camarades juifs se multiplient : arborer l’étoile jaune «zazou» ou «potache», redoubler d’applaudissements aux remises de prix, les aider à se «planquer».

De 300, le nombre d’élèves juifs du lycée Condorcet s’effondre à quatre à la veille de la Libération.

De la rébellion à la Résistance

Raymond Aubrac : « Pour s’engager en résistance, il faut d’abord constater l’injustice et la contrainte, et puis prendre la décision de transgresser les lois tout en acceptant les conséquences, autant qu’on peut les imaginer. […] Mais la transgression est une étape plus difficile. »

Ils sont donc peu nombreux à franchir le pas au début de l’Occupation ; les victoires alliées à partir de 1942, la radicalisation du régime de Vichy et la perspective du Service du Travail Obligatoire pour les plus âgés, vont légèrement gonfler les effectifs et pousser certains vers les maquis. A titre d’exemple, Thomas Elek, 19 ans, ancien élève du lycée Louis-le-Grand, rejoint le groupe Manouchian ; il sera fusillé au Mont Valérien le 21 juillet 1944 (cf. 44).

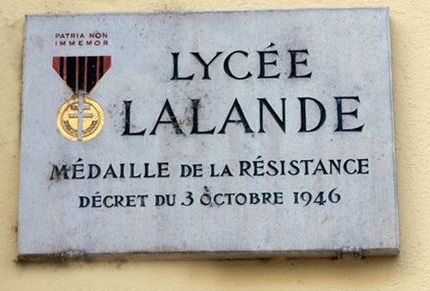

Le lycée Lalande de Bourg-en-Bresse : des manifestations individuelles de la rentrée 1940 à la création en 1942 de la première section des forces unies de la jeunesse patriote (FUJP) par Hugues Barange, maître d’internat, Marcel Thenon, élève de seconde, et les élèves les plus anciens. Livraison de la presse clandestine, actions contre le STO, parachutages déclenchent une vigoureuse répression et une descente de la Wehrmacht au lycée en pleine session du baccalauréat. Dix élèves résistants sont arrêtés et déportés. Suivent, après le 6 juin, des actes de sabotage des voies de communications et des combats qui vaudront au lycée l'attribution de la médaille de la Résistance française, la seule décernée à un établissement scolaire. Au prix de 32 tués ou fusillés et d’une vingtaine de déportés.

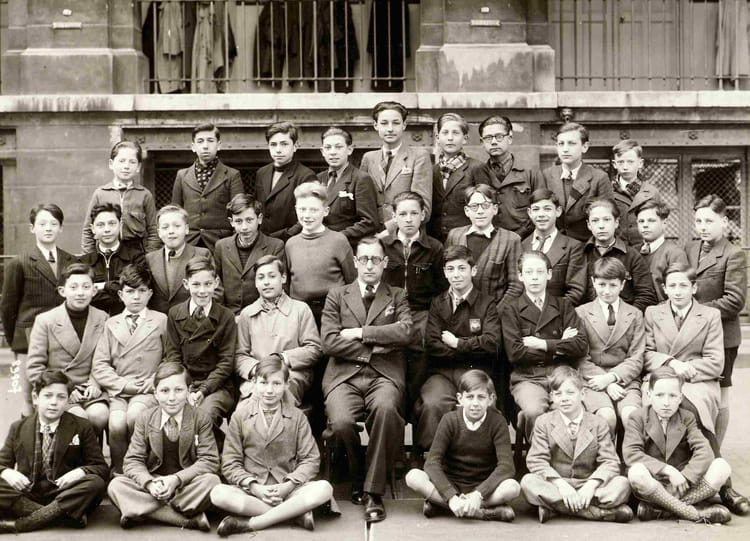

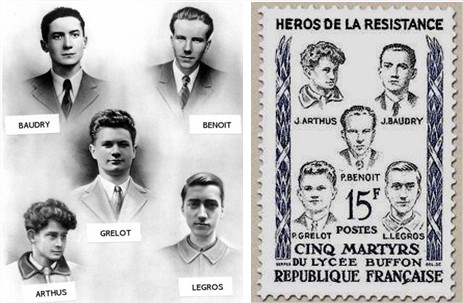

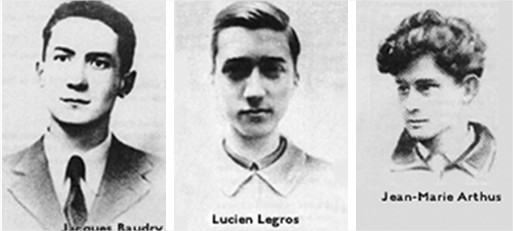

Les Cinq Martyrs du Lycée Buffon

A Buffon comme dans d’autres lycées, tracts et slogans anti-allemands commencent à circuler dès la rentrée. Quelques enseignants et élèves expriment leur opposition.

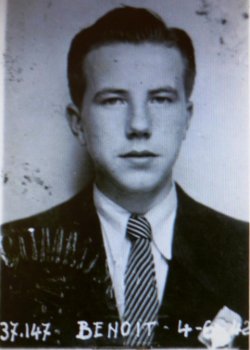

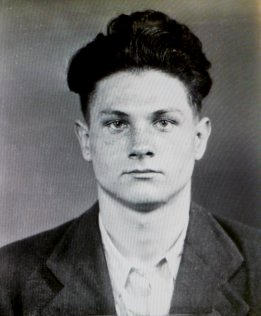

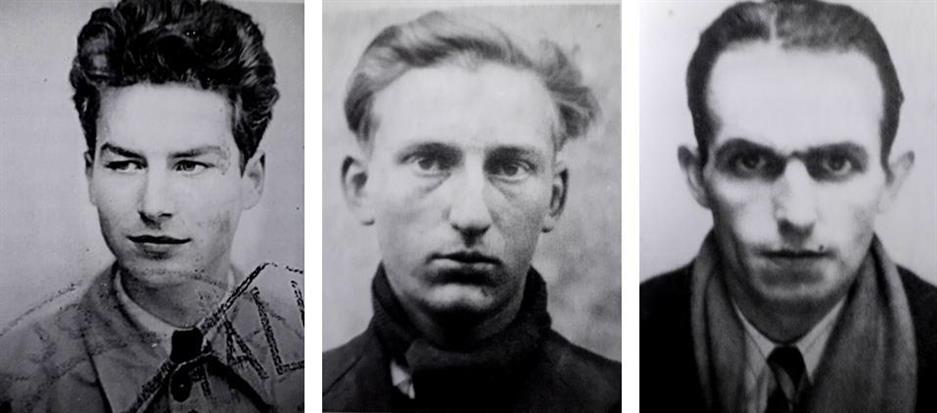

C’est lors de la manifestation du 11 novembre 1940 qu’un petit groupe se forme : Jean-Marie Arthus, 15 ans, fils d’un médecin psychiatre ; Jacques Baudry, 18 ans, fils d’un professeur d’économie ; Pierre Benoît, 15 ans, fils d’un officier de police et d’une directrice d’école ; Pierre Grelot, 17 ans, fils d’un ingénieur-dessinateur ; Lucien Legros, 16 ans, fils d’un fonctionnaire du ministère des Finances, frère cadet du peintre Jean Legros.

Leurs premières actions, sensibiliser leurs camarades à la lutte, combattre la propagande défaitiste, distribuer des tracts façonnés sur une imprimerie de fortune installée chez eux. Ils se donnent des pseudonymes, André, Francis, Jeannot, Marchand, Paul, pseudos que les Renseignements de la Préfecture de Police connaissent déjà, et cachent leurs premières armes, bien modestes.

Ils sont de la manifestation devant la statue de Jeanne d’Arc, le 11 mai 1941, contre l’occupant et ses collaborateurs (quelques mois plus tôt, Abel Bonnard, ministre de l’Education – cf. 04 - avait fait lire dans tous les lycées un de ses papiers sur la Pucelle).

C’est durant l’hiver 1941 qu’ils décident d’entrer dans l’action directe, la résistance armée, et rejoignent le jeune mouvement du militant communiste Charles Tillon, qui avait appelé à la Résistance dès juin 1940, puis au Front national.

Avril 1942, Raymond Burgard, professeur de lettres du lycée est arrêté par l’Abwehr pour avoir publié un journal clandestin, Valmy (il sera guillotiné à Cologne en 1944). Le jour de la rentrée, 16 avril 1942, à 10h25, une cinquantaine de lycéens garçons et filles venus de l’extérieur et menés par Lucien Legros, pénètrent de force dans le lycée pour rejoindre le groupe de Buffon mené par Pierre Benoît. « Libérez Burgard » crient-ils en chantant la Marseillaise. La dispersion commence dix minutes plus tard, les cinq réussissent à s’enfuir bien qu’un agent du lycée, connu pour ses sympathies pour « l’Ordre nouveau », ait fait fermer les portes et averti la police, laquelle arrive rapidement et investit le lycée, immédiatement suivie de la Gestapo. Arthus et Legros réussissent à sortir tandis que Baudry, Benoît et Grelot restent cachés pendant deux heures dans les caves, échappant aux perquisitions de la Gestapo. Reconnus et dénoncés, Benoît et Legros sont fichés «jeunes gens très dangereux» ; les cinq entrent dans la clandestinité.

Ils entrent dorénavant dans l’action directe ; la police relève un attentat contre un officier de la Luftwaffe, abattu (blessé) en plein jour quai Malaquais, un officier de la Feld Post attaqué rue de Vaugirard, attentat aux grenades contre une vedette amarrée quai de Tokyo, lors d’une réception donnée par l’amiral commandant la marine allemande.

Quatre d’entre eux sont arrêtés les 3 et 4 juin 1942, suite à une trahison, par la brigade spéciale no 2 des Renseignements généraux, la BS2, une des trois brigades chargées de traquer les «ennemis de l’intérieur». Seul Benoît a échappé à la souricière. Le 17 juin, ils sont jugés par les «Sections Spéciales» (cf. 18) du Tribunal de Paris sous les accusations de «pillage, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs» ; les quatre présents sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Etant compromis dans des attentats contre les troupes d'occupation, ils sont remis aux autorités militaires allemandes.

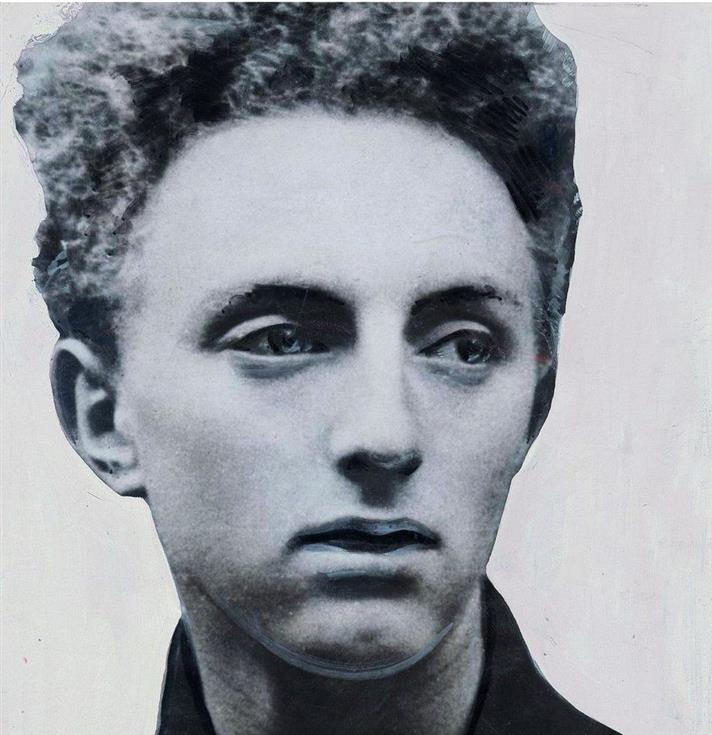

Benoît, condamné à mort par contumace, continue ses opérations ; le voilà responsable d’un groupe FTP à Moret-sur-Loing, sous le nom de «l’Etudiant». Il aurait participé à une quarantaine d’opérations en Ile-de-France : sabotages de voies ferrées, désorganisation de convois, attentats contre des collaborateurs, incendie d’une dizaine d’avions... Signalé comme «chef terroriste très dangereux, toujours armé et se sachant recherché», il est activement poursuivi dans toute la France.

22 août 1942, isolé, son groupe anéanti, Pierre Benoît est arrêté près de la gare Saint-Lazare par la police française, interrogé et torturé avant d’être livré à la GFP (Geheime Feld Polizei - cf. 02).

15 octobre 1942, le tribunal de la Luftwaffe les condamne à mort ; ils sont transférés de la prison de la Santé à Fresnes. En prison, ils travaillent à démoraliser leurs gardiens. Baudry et Legros tentent par deux fois de s’évader, sans succès ; ils sont repris et mis aux fers.

Lettre clandestine de Pierre Grelot sur ses conditions de détention :

« […] Depuis le 30 juin, je suis seul dans une cellule sans soleil comme la plupart des autres camarades de souffrance et de combat, mourant de faim, sale, le froid, pas de douche, pas de promenade, pas de lectures et, depuis le 7 juillet, je porte nuit et jour des menottes derrière le dos : je serais un bien mauvais Français si je n’avais pu trouver un moyen de me les ôter… Le seul réconfort à tous ces supplices (j’oubliais les coups reçus à la Gestapo au nerf de bœuf), c’est la certitude de la victoire car, bien qu’au secret, on réussit à avoir quelques nouvelles, et l’héroïsme des camarades qui partent à la mort en chantant. La France peut être fière d’avoir de tels enfants…

J’ai été jugé avec mes camarades : Baudry, Benoit, Arthus et Legros, le jeudi 15 octobre 1942, le procès quelle comédie. » «Au stand de tir», par Adam Rayski, Mairie de Paris, 2006, 80 pages (consultable sur internet).

« Le 8 février 1943, ils partent ensemble pour la fusillade, en chantant, convaincus qu’ils ne meurent pas en vain et lançant comme suprême adieu à l’officier ennemi qui referme sur eux la porte de la prison : «Nous ne regrettons rien que ne pas voir la grande victoire de notre pays, qui est proche». Ils sont fusillés dans le sinistre stand de tir de Balard, à onze heures cinq du matin, leurs corps jetés dans une fosse commune du cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine. En 1952, leurs corps seront incinérés et les cendres placées dans la crypte de la chapelle de l’Université de la Sorbonne auprès d’autres résistants.

Le stand de tir de Balard : lieu clandestin découvert à la Libération ; la police allemande y torturait et fusillait. Les poteaux d’exécution et un mur recouvert d’amiante sur lequel se sont gravées les mains des suppliciés.

Exécution dans un stand de tir

L’entrée du stand de Balard

Les cercueils attendent les victimes

Une des cinq lettres d’adieu écrites le jour de leur exécution, celle de Pierre Benoît

«Paris, le 8 février 1943, mes Chers Parents, Chers amis,

C'est la fin !… On vient de nous chercher pour la fusillade. Tant pis. Mourir en pleine victoire, c'est un peu vexant, mais qu'importe !… Le rêve des hommes fait événement…

Nano, souviens-toi de ton frangin. Jusqu'au bout, il a été propre et courageux, et devant la mort même, je ne tremble pas. Adieu, petite Maman chérie, pardonne-moi tous les tracas que je t'ai faits. J'ai lutté pour une vie meilleure ; peut-être un jour, tu me comprendras !

Adieu, mon vieux Papa. Je te remercie d'avoir été chic avec moi. Garde un bon souvenir de ton fils.

Tototte, Toto, adieu, je vous aimais comme mes propres parents.

Nano, sois un bon fils, tu es le seul fils qui leur reste, ne fais pas d'imprudence.

Adieu tous ceux que j'ai aimés, tous ceux qui m'aimaient, ceux de Nantua et les autres.

La vie sera belle. Nous partons en chantant. Courage. Ce n'est pas si terrible après six mois de prison.

Mes derniers baisers à vous tous.

Pierre Benoit»

Il y avait un sixième membre, Michel Agnellet, 13 ans, qui participa au premier acte de résistance du groupe, sauvé grâce au silence de ses camarades sous la torture.

C’est au petit lycée de Buffon que le ministre Abel Bonnard mute Jean Guéhenno, alors professeur en khâgne à Henri IV (cf. 04), une lourde sanction.

Et les Etudiants ?

La Sorbonne vers 1942

Là aussi, c’est une minorité d’étudiants qui rejoint les rangs de la Résistance. Leur motivation est le refus du nazisme au nom des valeurs républicaines qui sont bien ancrées dans l’Université malgré une influence non négligeable de l’Action française. La plupart n’adhère pas à la «Révolution nationale» malgré une intense propagande.

L’autorité occupante veut voir l’Université reprendre une vie normale dans le cadre d’un rapprochement franco-allemand loué dans les conférences d’Abel Bonnard (cf. 04).

Dès juillet 1940, on discute plus qu’on étudie à la Sorbonne et dans le Quartier latin ; le pacifisme des années trente recule face à l’élan patriotique en réaction à cette humiliante défaite et l’omniprésence allemande dans les rues de Paris (qui concentre plus de la moitié de la population estudiantine), les premiers tracts circulent.

30 octobre 1940, Paul Langevin, professeur au Collège de France, physicien renommé et sympathisant communiste, est arrêté ; un comité de défense est constitué et une manifestation organisée devant le Collège de France, suivie quelques jours plus tard par la manifestation du 11 novembre. Après la manifestation, l’Université est fermée, les étudiants sont obligés d’aller pointer au commissariat de leur domicile ; le recteur de Paris, Gustave Roussy, est limogé, remplacé par Jérôme Carcopino, le directeur de l’ENS, qui appliquera plus tard un numerus clausus aux étudiants juifs.

L’évolution est ensuite comparable à celle observée dans les lycées à partir de 1942 ; les victoires alliées, la politique pro-allemande de Laval, en particulier la mise en place du STO, entraînent un nombre croissant d’étudiants sur le chemin de la résistance, mais le plus souvent à titre individuel, dans les réseaux et mouvements existants. L’attitude de l’UNEF (et des JEC) y est pour beaucoup : l’objectif de l’organisation étudiante créée en 1907 est avant tout d'assurer la pérennité de ses œuvres et, pour ce faire, noue des rapports étroits avec Vichy, une attitude qui n’évoluera qu’à partir de 1943 et la mise en place du STO.

Sologne, 10 juin 1944

Tragique exemple de l’engagement d’étudiants et lycéens parisiens dans la Résistance. Une tragédie en trois actes, du matin au soir de ce 10 juin 1944.

Après le débarquement en Normandie ces jeunes, déjà engagés dans des corps francs du réseau Thermopyle, sont appelés à l’instigation de Philippe Wacrenier à rejoindre des camps de transit organisés en Sologne, avant de rejoindre les maquis de Corrèze. Ceux-ci ont pour mission de ralentir la remontée vers le nord des divisions SS du Sud-Ouest, dont la tristement célèbre division Das Reich. C’est en Sologne que les futurs maquisards doivent recevoir leurs armes.

Wacrenier et deux autres chefs du mouvement sont arrêtés à Paris le 7 juin, sur dénonciation d’un milicien infiltré. Ce qu’ignorent les autres jeunes qui vont se retrouver sans l’un de leurs chefs.

Mais c’est la trahison d’un des membres qui va causer leur perte, André Parent. Une trahison pour des raisons d’argent, jaloux de ses camarades issus de familles plus aisées que la sienne et disposant de sommes plus importantes que lui pour leurs loisirs.

Le samedi 10 juin, la Sipo-SD d’Orléans aidée de gestapistes français, dont Pierre Lussac, surnommé sinistrement le « Gestapache », lance l’opération sur les trois camps : à cinq heures du matin, c’est d’abord la ferme du By, sur la commune de la Ferté-Saint-Aubin. Les jeunes résistants, sans armes, sont fouillés, interrogés puis emmenés dans une clairière en deux groupes pour être abattus à coups de rafales de mitraillette : 29 morts et trois rescapés (deux qui ont eu le temps de se cacher et un troisième qui survécut miraculeusement au coup de grâce). Une carte est trouvée lors de la fouille, donnant la localisation des autres fermes refuges. Dans l’après-midi, la ferme du Cerf-Bois est investie par une centaine de soldats, quatre des seize jeunes lycéens réussiront à s’enfuir, les autres sont exécutés, les corps laissés sur place, tout comme à la ferme du By. Les occupants du Grand Bois, troisième lieu de regroupement, ont été avertis et ont quitté les lieux. Les effectifs à leur recherche sont considérablement renforcés, des chiens participent. Après plusieurs heures de traque, dix-huit d’entre eux sont capturés, incarcérés dans la prison d’Orléans. Les policiers n’oublieront pas d’arrêter Henri Ouzilleau, notaire à Bazoches-les-Gallerandes, qui avait accueilli plusieurs jeunes en route vers la Ferté-Saint-Aubin. Vingt-deux personnes au total sont déportées, dont seulement cinq reviendront.

La folle trahison pour quelques francs de récompense aura coûté la vie à 58 personnes ! Pierre Lussac et André Parent ont été condamnés à mort et exécutés.

Cerf-Bois, les douze pierres marquent l’emplacement des douze corps

Les jeunes étaient des lycéens et étudiants de Paris et sa région : lycées Henri IV, Stanislas, Janson-de-Sailly, Saint-Louis, Michelet de Vanves, Pasteur de Levallois, lycée Pothier d’Orléans, Polytechnique, Facultés des Sciences et de Médecine, Saint-Cyr, école d’Agronomie, HEC, Centrale, école nationale de la France d’Outre-mer, des Beaux-Arts, école normale d’instituteurs d’Orléans.

Sources :

Georges Joumas, La tragédie des lycéens parisiens résistants 10 juin 1944 en Sologne, Editions du Corsaire, 2014

Les lycéens, le traître et les nazis, documentaire de David André avec les conseils historiques de Georges Joumas, diffusé sur France 2 le 19 janvier 2021.

Pour en savoir plus :

https://www.buffon.org/le-lycee/le-lycee-dans-l-histoire/les-cinq-martyrs-du-lycee-buffon.html

https://www.buffon.org/images/cinq-martyrs/cinq-martyrs-de-buffon.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_martyrs_du_lycée_Buffon

Didier Fischer : Les étudiants et la Résistance, article de la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2004, n° 74

http://www.reseaualliance.org/medias/files/lycees-dans-la-resistance.pdf

Jacques Paraire et Jean Pierre Guéno : Paroles de l’ombre, J’ai Lu, coll. « Librio ».