15 - 1er mai 1941, Ernst Jünger – un Allemand à Paris

Place des Ternes

Chapitres :

Ernst Jünger, écrivain aux relents de soufre ?

Extraits des impressions parisiennes du capitaine Jünger

Les lieux fréquentés par Jünger

Jünger et le « Tout Paris » littéraire et artistique

(Léautaud, Abel Bonnard, Paul Morand, Benoist-Méchin, Céline)

Journal d’Ernst Jünger, 1er mai 1941, place des Ternes.

«Muguet, dont j’achetai un petit bouquet, en l’honneur du 1er mai, lequel est bien pour quelque chose dans ma rencontre avec Renée, une toute jeune vendeuse dans un grand magasin. Paris offre des rencontres comme celle-là, sans qu’on ait presque à les chercher. […] Dîner, puis au cinéma. Là, j’ai effleuré sa poitrine ; j’ai cru toucher un ardent glacier […] Tout le temps des actualités, la salle est restée éclairée, sans doute pour empêcher des manifestations. Puis, on a montré nos offensives en Afrique, en Serbie et en Grèce. Le seul spectacle des moyens de destruction provoquait des cris de frayeur. Leur automatisme, le glissement des écailles d’acier des tanks, la façon dont les bandes de touches brillantes au fur et à mesure du tir… […] Nous nous sommes séparés devant l’Opéra, sans doute pour ne plus jamais nous revoir».

Ernst Jünger, écrivain aux relents de soufre ?

Fils d’un pharmacien du Hanovre, héros de la Première guerre, révolté par le traité de Versailles et la république de Weimar. Jünger est un polémiste d’extrême droite, anti-démocrate qui considère en 1923 que le national socialisme est la révolution qui parle à son cœur et que Hitler est «le plus grand orateur allemand». A-t-il évolué au cours des années pour ensuite n’éprouver que mépris pour Hitler – qu’il n’évoque que sous le sobriquet de Kniebolo et refuser les honneurs dont Goebbels veut le couvrir ainsi qu'un siège de député dans les rangs du parti nazi ? L’écrivain Jospeh Roth le considère pourtant comme le «fourrier du nazisme».

Le capitaine Jünger est mobilisé dans la Wehrmacht le 30 août 1939 avec le grade de capitaine. Il participe à la campagne de France, défile à cheval dans les rues de Paris à la tête de son régiment. Au printemps 1941, il est nommé à l’état-major de Paris avec pour missions de préparer l’invasion de l’Angleterre et censurer le courrier de la troupe («tâche grotesque»).

Il loge à l’hôtel Raphaël, avenue Kléber, et ses bureaux se trouvent à l'hôtel Majestic, rue la Pérouse près des Champs-Elysées, siège de la Propaganda Staffel.

Ses attributions semblent lui laisser suffisamment de temps libre pour la rédaction de son journal et ses tribulations dans la capitale : bouquinistes, grands restaurants, antiquaires, libraires et marchands d’estampes, de la rue de Tournon, à Bagatelle car c’est un botaniste averti, et dans les salons de certains milieux littéraires et artistiques qui ne dédaignent pas de côtoyer l’auteur des Falaises de Marbre. Et ce gentleman en uniforme ne dédaigne pas les conquêtes féminines, de Renée, la vendeuse de grand magasin, à la richissime franco-américaine Florence Gould et, plus particulièrement, Sophie Ravoux, alias «Charmille», qui est allemande, mais mariée à un Français déporté à Dachau en 1943, et pour l’amour de laquelle l’écrivain a songé à divorcer.

Hôtel Raphaël en 1925

Extraits des impressions parisiennes d’Ernst Jünger

Paris, 6 avril 1941 : Le soir, en compagnie du lieutenant-colonel Andois, à la Rôtisserie de la Reine Pédauque, près de la gare Saint-Lazare, puis au Tabarin. Là, une revue avec des femmes nues, devant un parterre d’officiers et de fonctionnaires de l’armée d’occupation, et devant un feu de peloton de bouchons de mousseux (sic). Les corps sont bien faits, à l’exception des pieds déformés par la chaussure […]

Puis au Monte-Cristo, un petit établissement où l’on s’étale sur des coussins bas. Coupes d’argent, plateaux de fruits et bouteilles luisaient dans la pénombre de la salle comme dans une chapelle orthodoxe ; le soin de nous tenir compagnie incombait à des jeunes filles, presque toutes filles d’émigrés russes, mais nées en France, qui papotaient en plusieurs langues. J’étais assis auprès d’une petite demoiselle mélancolique d’une vingtaine d’années, et j’eus avec elle, dans les fumées du champagne, des conversations sur Pouchkine, Aksakov et Andreïev, dont elle avait connu le fils.

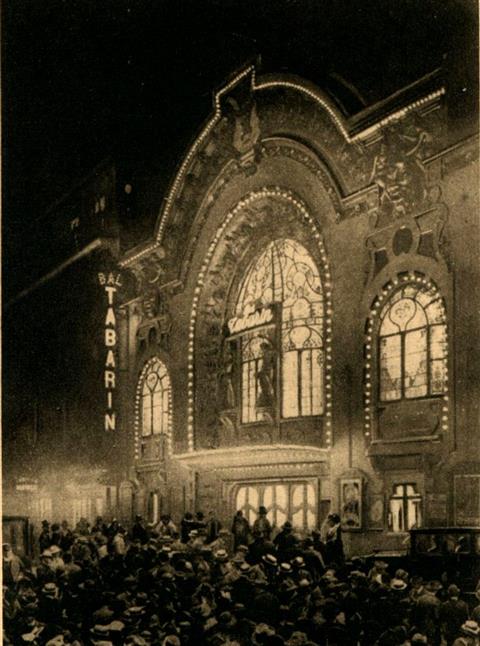

Le Tabarin dans les années folles

disparu en 1966 (36, rue Victor Massé)

3 mai 1941 : Place des Ternes, terrasse de la Brasserie Lorraine. Ce sont des instants où je reprends mon souffle, comme un homme qui se noie. En face de moi, une jeune fille en rouge et bleu, en qui la parfaite beauté s’alliait à un haut degré de froideur.

7 mai : De nouveau place des Ternes la terrasse de la brasserie, endroit qui, pour moi, a son charme. J’y prends une tasse de thé, au soleil, et consomme quelques sandwiches diaphanes, des hosties presque, consacrées au souvenir d’une abondance disparue.

12 juillet 1941 : Nous avons dîné ensemble (avec Mme Scrittore) dans un bistrot de la place d’Anvers. Je m’y suis accordé le plaisir d’interroger ma compagne sur divers détails de l’histoire de France, et par exemple le sens héraldique des lis. La table voisine était occupée par un couple, deux «personnes en odeur de haute culture», comme disent les Chinois, qui s’agitaient de plus en plus en nous écoutant deviser. A plusieurs reprises, le mari a eu du mal à retenir sa femme, qui voulait se mêler à nos propos en vue de m’instruire.

22 octobre 1941 : Promenade avec une modiste d’origine méridionale, qui vient de la frontière espagnole, et qui s’était adressée à moi pour avoir des nouvelles d’un camarade. Je me suis offert le plaisir de lui acheter un chapeau dans un salon de mode non loin de l’Opéra.

2 août 1943 : Dans l’après-midi, comme tous les lundis, leçon chez madame Bouet ; nous avons étudié les prépositions.

23 septembre 1943 : Le soir au Chapon fin, avec Heller et le Dr Göpel. Entretien avec le patron, personnalité frappante, en ce que tous les traits de Mars, à un niveau inférieur, sont nettement imprimés en lui. Son corps robuste est sommé d’une tête dont les cheveux sombres couvrent bas son front.

Les pommettes sont accusées, les yeux inquiets, aux aguets. […] La forme de l’entretien est une copinerie bruyante. Il s’est acoquiné aux Allemands en vertu d’une espèce d’affinité élective ; leur nature martiale l’attire, lui donne de quoi se démener, s’occuper. Il n’est pas à court d’émotions ni de menaces. On lui a déjà envoyé par la poste son petit cercueil ?

Les lieux fréquentés par Jünger

La brasserie Lorraine, place des Ternes, déjà évoquée ; la pâtisserie Ladurée de la rue Royale, chez Drouant où il mange de la bouillabaisse ; le Café de la Paix ; chez Prunier ; Maxim’s ; le Ritz ; la Tour d’Argent ; le Père Lachaise ; Bagatelle … et l’Opéra au sujet duquel Jean Guéhenno note dans son journal : Chaque soir, à l’Opéra, me dit-on, les officiers allemands sont en très grand nombre. Aux entractes, selon l’habitude de leur pays, ils tournent autour du foyer, marchant par rangs de trois ou quatre, tous dans le même sens. Les Français, en dépit d’eux-mêmes, inconsciemment, entrent dans la procession et se mettent au pas. Les bottes imposent le rythme.

Bundesarchiv

Jünger et le «Tout Paris» littéraire et artistique

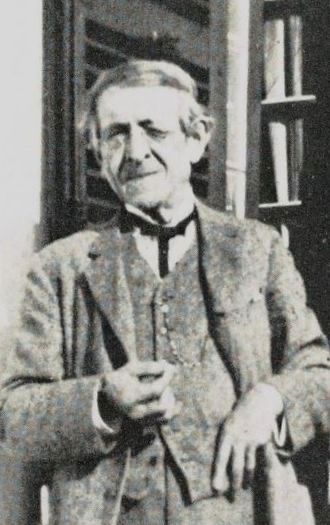

Paul Léautaud,

Extrait du journal de Léautaud : «Les Allemands sont nos maîtres. Ils sont sur notre sol… Je trouve même cela bête, la conduite de ces gens (les résistants)… Ils s’imaginent qu’ils vont changer quelque chose ?»

70 ans en 1942, critique théâtral dont l’œuvre majeure est son journal de plus de 6.000 pages. Il écrit sans concession, avec une franchise parfois brutale. Athée, élitiste, républicain mais antidémocrate, contre le suffrage universel, l’instruction gratuite et obligatoire, le droit de grève, les syndicats de fonctionnaires, le service militaire obligatoire, le patriotisme. Il est pour la hiérarchie, l’ordre et le règne de l’élite, et la liberté de la presse. Un pro-allemand qui considère l’Angleterre comme seul pays où une certaine civilisation subsiste. Tout en ayant été dreyfusard dans sa jeunesse et comptant des amis juifs tels Marcel Schwob, son antisémitisme transparaît dans ses écrits, contre le «théâtre juif» de Bernstein par exemple ou traitant Léon Blum «d’illuminé à la voix ce châtré».

Jünger admire le style de Paul Léautaud sans fioritures. Le 6 juillet 1944, «Chez Florence (Gould), Léautaud m’a conseillé de lire Jules Vallès. Il m’a très délicatement offert son aide, au cas où les Allemands auraient des difficultés».

Abel Bonnard

Né en 1883, écrivain et poète, élu à l’Académie française en 1932, figure des milieux mondains des années 1930. Il a été proche de Proust, Colette, Paul Valéry, Paul Morand, Bergson ; c’est l’un des chroniqueurs les plus lus. Il prend position contre le racisme, fait l’éloge de personnalités juives, Bernstein, André Maurois et Bergson. Mais c’est aussi un nationaliste, proche de l’Action française et, tout comme Leautaud, antiparlementariste, élitiste, convaincu qu’il n’est «pas bon de répandre aveuglément l’éducation», ni pour les femmes, ni pour le peuple.

Il penche franchement pour le fascisme à partir de 1937 : il est partisan du rapprochement franco-allemand, se rapproche du PPF de Jacques Doriot (cf. 11), interviewe Hitler en Allemagne, rompt avec ses amis juifs. Et, le 18 avril 1942, il est nommé par Pierre Laval, ministre de l'Éducation nationale (cf. 04).

Ernst Jünger a déjà rencontré Abel Bonnard lors de son voyage en Allemagne de 1937. Reçu chez lui , l’écrivain allemand voit en Bonnard «l'un des derniers représentants d'une intelligence qui disparaît au monde».En août 1943 : «Pourquoi Bonnard, cet homme sagace, à l’esprit clair, se perd-il dans de tels domaines de la politique ?».

Paul Morand

54 ans en 1942. Une carrière aux Affaires étrangères tout en fréquentant les milieux littéraires, Cocteau, Proust. Au cours des années 1920-30, il écrit de nombreux livres, récits de voyage, romans brefs et nouvelles. En 1927, il épouse la riche Roumaine Helena Chrissoveloni, princesse Soutzo. Antisémite et défaitiste, il écrit dans son Journal de Guerre : «Je ne sais pas quelle figure prendra la défaite, mais elle sera. (…) Tout nous préparait : les juifs apparaissant comme des asticots dans ce qui gâte».

Après l’armistice, il se rapproche de Vichy et dénonce, dans son dernier rapport, ses collègues anglophiles de l’ambassade. Pétain l’ignorera cependant jusqu’à ce que Laval le fera membre de son cabinet en 1942 avant qu’il ne devienne ambassadeur de France en Roumanie, puis en Suisse en 1944 lorsque les troupes russes menacent le pays de son épouse. Révoqué à la Libération, le général de Gaulle lui vouera une solide inimitié. Ainsi que Céline : «Et Paul Morand donc ! Même pas inculpé ! Qui se balade fort librement en Suisse ! Charmant Jean-foutre deux fois ambassadeur de Pétain ! »

Ernst Jünger est un invité régulier des Morand. Il y rencontre Céline, Cocteau, Benoist-Méchin ou Abel Bonnard, par exemple

23 novembre 1941 : Déjeuné chez les Morand, avenue Charles-Floquet. J’y ai rencontré également l’éditeur Gallimard et Jean Cocteau. Morand est le peintre d’une sorte de «confort mondial».

Ou encore, 27 avril 1943 : A midi chez les Morand où j’ai rencontré Abel Bonnard. […] Entretien sur la situation, puis sur Gide, que Bonnard appelait «le vieux Voltaire de la pédérastie». Les mouvements comme ceux qui se firent autour de Gide, Barrès, Maurras, George se détruiraient d’eux-mêmes… […] […] On sent qu’une telle pensée n’a pas encore perdu tous ses repères.

Paul Morand restera une dizaine d’années en Suisse avant d’être autorisé à revenir en France. Il est finalement élu à l'Académie française en 1968. Mais le chef de l'État, contrairement à la tradition, ne le recevra pas.

Jacques Benoist-Méchin,

Né en 1901, à la fois Journaliste, historien, musicologue et homme politique. Le drame de la Première Guerre mondiale fait de lui un militant de la pacification de l'Europe et de la réconciliation franco-allemande qui vire à l’engouement pour Hitler et son régime. Il publie en 1939 un livre d’extraits de Mein Kampf, adhère au PPF de Doriot et devient un familier d’Otto Abetz (cf. 10) pendant l’Occupation. Membre du gouvernement de Vichy à partir de février 1941, il se montre un ultra de la collaboration à tel point que Laval supprime son poste en septembre 1942, lassé de ses surenchères lors des négociations avec l’occupant. Benoist-Méchin sera condamné à mort et à la dégradation nationale à vie en 1947 par la Haute Cour de justice. Grâcié en juillet de la même année par le président Auriol, les remises de peine successives mènent à sa libération conditionnelle en novembre 1954.

Journal d’Ernst Jünger, 9 septembre 1942 : Déjeuné chez les Morand, où j’ai vu aussi Benoist-Méchin. […] Benoist-Méchin a parlé ensuite du recrutement de 650.000 travailleurs que l’Allemagne exige de la France, ainsi que des possibilités et des inconvénients que présente pareille chose. Il a cité parmi ces derniers, le risque croissant de catastrophe qu’entraînerait pour l’Europe centrale une telle accumulation d’individus déracinés… […] Ce ministre donne l’impression d’une intelligence précise. Son erreur est d’avoir, au carrefour, choisi le mauvais chemin. On le voit, à présent, engagé dans un sentier chaque jour plus étroit et impraticable.

Céline

22 avril 1943 : Déjeuner chez les Morand où se trouvaient une certaine comtesse Palffy, Céline, Benoist-Méchin. La conversation a tourné autour d’anecdotes sinistres, (à titre d’exemple, un prisonnier de guerre reçoit un colis de sa femme qu’il partage avec ses compagnons, quatre d’entre eux meurent après avoir mangé le beurre, qui contenait de l’arsenic). Céline parla ensuite de sa pratique, qui semble se distinguer par une accumulation de cas sinistres. Du reste, il est breton – ce qui confirme ma première impression, qu’il est un homme de l’âge de pierre. Il va visiter incessamment le charnier de Katyn, qu’exploite aujourd’hui la propagande. Il est clair que de tels endroits l’attirent.

Comme on peut le constater, Jünger a peu de sympathie pour Céline – qui apparaît sous le pseudonyme de «Merline», Céline et ses ongles noirs et ses éructations antisémites.

7 décembre 1941 : après-midi à l’Institut Allemand, rue Saint-Dominique. Là, entre autres personnes, Merline, grand, osseux, robuste, un peu lourdaud, mais alerte dans la discussion, ou plutôt dans le monologue. Il y a chez lui, ce regard des maniaques, tourné en dedans, qui brille comme au fond d’un trou. […] Il dit combien il est surpris, stupéfait que nous, soldats, nous ne fusillions pas, ne pendions pas, n’exterminions pas les Juifs – il est stupéfait que quelqu’un disposant d’une baïonnette n’en fasse pas un usage illimité. Si les Bolchéviks étaient à Paris, ils vous feraient voir comment on s’y prend ; ils vous montreraient comment on épure la population, quartier par quartier, maison par maison. Si je portais la baïonnette, je saurais ce que j’ai à faire». J’ai appris quelque chose à l’écouter parler ainsi deux heures durant […] Ils sont comme des machines de fer qui poursuivent leur chemin jusqu’à ce qu’on les brise.

Et quelques autres

Gaston Gallimard, qui a cédé la direction de la NRF à Drieu la Rochelle afin de complaire aux nazis, accepte de s’autocensurer contre des livraisons de papier, et publie des traductions de Goethe ainsi que Les Falaises de Marbre de Jünger – «Gallimard me donne une impression d’énergie éclairée, aussi intelligente que pratique»..

Fabre-Luce, époux d’une princesse descendante de Charles X, partisan d'une alliance avec l'Allemagne nazie et proche du PPF de Doriot (avant de prédire la défaite allemande et d’être arrêté par la Gestapo en 1944).

Jean Cocteau - : «sympathique et en même temps tourmenté comme un homme séjournant dans un enfer particulier, mais confortable» – évoqué par ailleurs (cf. 24), et Jean Marais, Antinoüs plébéien – Antinoüs était l’amant de l’empereur Hadrien.

Drieu la Rochelle (cf. 09), Henry de Montherlant. Sacha Guitry (cf. 21)

L’un de ses interlocuteurs préférés est Marcel Jouhandeau. Ses rencontres relatées dans le journal de l’écrivain allemand font l’objet d’un article à part (cf. 34).