24 - 15 mai 1942 : Jean Cocteau à l’exposition Arno Breker

Musée de l’Orangerie

Chapitres :

La vie culturelle sous l’Occupation

L’art selon les nazis

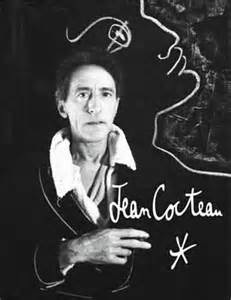

Cocteau ou le théâtre de l’ambigu

Autres sculpteurs sensibles aux sirènes nazis

La vie culturelle sous l’Occupation

Bien que soumise à la double censure de l’occupant et de Vichy, la vie culturelle demeure animée sous l’Occupation. En littérature, à côté des écrivains collaborationnistes avérés tels que Brasillach, Drieu la Rochelle, Lucien Rebatet ou Céline, d'autres hommes de lettres tels que Sartre, Gide ou Giono publient (cf. 09) ; à la Comédie française, le Soulier de satin et la Reine morte font sensation (cf. 13) et au cinéma, des metteurs en scène tels que Clouzot, Marcel Carné ou Jacques Becker réalisent certains de leurs chefs d’œuvre (cf. 41).

Le monde des expositions n’est pas en reste. Parmi ces expositions, celle du sculpteur Arno Breker, bel outil de propagande de l’idéologie nazie.

L’art selon les nazis

Exalter les valeurs devant susciter l’unité du peuple sans réserves – Volksgemeinschaft, - c'est la seule et unique vocation de l’art, à côté des manifestations de masse, cortèges, meetings, manifestations sportives… et de la guerre. L’art nazi doit prôner les valeurs guerrières, telles que le sol et le sang, la famille, le culte du chef et l’«Homme nouveau». Où trouver le modèle de cet homme nouveau sinon dans la sculpture grecque aux lignes parfaites, dans une nudité virile où toute sensualité est exclue ? La femme, elle, est vêtue, aimante, maternelle et s’occupe avec satisfaction de son foyer. Quant aux «étrangers», autrement dit, les Juifs, les homosexuels et les criminels, ils sont âgés, nerveux et sans énergie.

Le régime et son officine, le ministère de la Propagande de Goebbels, prônent un art racial pur, aisément assimilé par les masses, face aux mouvements modernes, impressionniste, expressionniste, cubiste ou surréaliste, « des œuvres d’art qui ne peuvent être comprises et qui ont besoin d’être accompagnées d’un tas d’explications pour prouver leur droit à l’existence et aller toucher des névrosés sensibles à ce genre de stupidités et d’insolences» ; toutes ces œuvres sont rangées sous le vocable d’ «art dégénéré».

Une exposition sur l’art «dégénéré»

Arno Breker

Au même titre que Leni Riefenstahl pour le cinéma, Arno Breker va être l’archétype du sculpteur au service de l’idéologie nazie, loué par Hitler, qui trouve son style «puissant et plein de volonté».

Né avec le XXe siècle, Breker subit d’abord les influences du surréalisme et du cubisme. Il s’installe à Paris de 1926 à 1932 où il devient l’élève de Maillol, partage un atelier avec Calder, fréquente Brancusi, Foujita, Picasso, Jean Renoir, et Jean Cocteau.

Puis, au cours des années trente, Breker se détourne de ses influences pour s’orienter vers une esthétique néoclassique qui le fait connaître en Europe et attire l’attention des caciques nazis et en particulier de Goebbels ; celui-ci lui passe plusieurs commandes. Le régime nazi met à sa disposition trois grands ateliers, dans lesquels travaillent des dizaines de praticiens dont, durant la guerre, des travailleurs forcés français et italiens demandés par Breker, et qui subissent la brutalité du chef des ateliers, nazi convaincu.

De ces ateliers sortent des statues monumentales qui orneront le stade de Berlin pour les Jeux Olympiques de 1936, et deux statues colossales de bronze pour la nouvelle chancellerie du Reich, Le Parti et l'Armée, également appelées Le Porte-glaive et Le Porte-flambeau.

Il travaillera également, aux côtés de l’architecte Albert Speer, au projet pharaonique et illusoire de Germania, ville colossale sensée remplacer Berlin.

Les ateliers de Breker sont détruits par les bombardements de Berlin en 1945 ; son œuvre tombe en désuétude jusqu’à sa redécouverte en 1985. Il ne sera jamais poursuivi après guerre ; pas de regrets ni d’excuses, estimant que les artistes n'avaient rien à voir avec la politique. Il continuera d'entretenir des relations avec les milieux intellectuels français dont Céline, Paul Morand, Jacques Benoist-Méchin.

En 1963, il réalise les bustes de Cocteau et de Jean Marais.

Journal d’Ernst Jünger, 2 février 1942 : Le soir, rendu visite, au Ritz, au sculpteur Arno Breker et à sa femme. Une Grecque intelligente, bohême. Comme hors d’œuvre, des sardines que Mme Breker dévora jusqu’à la dernière arête : «j’adore les têtes» - en français – C’est à Paris que Breker rencontre Demetra Messala, qui fut modèle pour Picasso et que le sculpteur épousera en 1937.

23 juin 1940, Arno Breker est chargé d’accompagner Hitler lors de sa visite éclair à Paris (Albert Speer est à gauche de Hitler et Breker à droite).

Musée de l’Orangerie, exposition ARNO BREKER du 15 mai au 31 Juillet 1942

A l’initiative de la ville de Paris et du gouvernement. L’Illustration, 16 mai 1942 : «Le grand sculpteur allemand Arno Breker présente cette semaine ses œuvres au musée de l'Orangerie. On sait la place qu'il tient dans l'art de son pays»

Un grand rassemblement de ses bronzes héroïques ; une manifestation organisée à grand renfort de publicité, les affiches tapissent les murs de Paris ; le visage d’une femme aux traits sereins et réguliers, une des plus célèbres œuvres du sculpteur, pureté de la ligne néoclassique.

Le message de l’exposition organisée avec la bénédiction de l’ambassade est double : montrer la qualité et la grandeur d’âme de l’art allemand du IIIe Reich et, par conséquent, que les occupants ne sont pas des barbares.

Le comité de patronage est composé d’Abel Bonnard, ministre de l’Education nationale depuis avril dans le gouvernement Laval, Robert Brasillach, Drieu La Rochelle et Paul Belmondo

Jean Cocteau est sollicité par la gouvernement français pour faire le discours d’accueil du vernissage. «Tout le monde est suspect. Ils doivent estimer qu’il n’y a que moi d’assez libre et d’assez fou pour prendre la parole. Et, comme Breker m’a rendu service, je le ferai. Le drame, c’est sa sculpture. Elle doit être médiocre», écrit Cocteau le 6 mai 1942.

De quels services parle-t-il ? Cocteau et Breker s’étaient connus lors du séjour parisien de l’Allemand ; ils s’étaient retrouvés en 1940 alors que le colonel Speidel, ami de Breker, était chef d’état-major de Otto von Stülpnagel, commandant en chef des troupes allemandes en France.

Le discours d’accueil sera finalement prononcé par Abel Bonnard (cf. 04).

Trois jours plus tard, le 18 mai, Cocteau promet un article au sculpteur lors d’un dîner. Cet article paraît le 23 mai dans Comœdia, «Salut à Breker !», au contenu dithyrambique.

Je vous salue, parce que vous réhabilitez les mille reliefs dont un arbre compose sa grandeur. […] Vous dotez vos bronzes et vos plâtres d’une sève délicate qui tourmente le bouclier d’Achille de leur genoux, qui fait battre le système fluvial de leurs veines, qui frise le chèvrefeuille de leurs cheveux…

Cet article va attirer les foudres des milieux résistants et les plus vives critiques de certains écrivains, en particulier de son vieil ami Mauriac qui ne peut pardonner un tel témoignage de soumission. Cocteau, qui n’apprend la réaction de Mauriac que deux ans plus tard, arguera pour sa défense que cet article a permis la libération du poète Patrice de la Tour du Pin, prisonnier dans un Oflag depuis septembre 1939.

Cet article lui vaudra aussi quelques soucis au moment de l’épuration.

Quant à l’exposition, elle fut reçue chaleureusement par l’intelligentsia collaborationniste ; 80.000 spectateurs dont Aristide Maillol, Paul Belmondo, Picasso, Serge Lifar, Ernst Jünger, Arletty et Sacha Guitry dont le commentaire fut : «Si les statues entraient en érection, on ne pourrait plus circuler»

Cocteau ou le théâtre de l’ambigu

Son livre Les Parents Terribles, publié dans l’entre-deux guerres, qui sape l’autorité du père, est classé parmi les causes de la défaite.

Dès 1940, il publie des articles dans La Gerbe, hebdomadaire collaborationniste d’Alphonse de Chateaubriant ; il y lance une «adresse aux jeunes» à rejoindre le «Nouvel Ordre européen». Giono, Guitry ou Marcel Aymé ont également publié dans ce périodique dont le directeur sera condamné à mort par contumace à la Libération.

Cocteau est un pacifiste qui écrit le 5 mai 1942 : «L'honneur de la France sera peut-être, un jour, d'avoir refusé de se battre» ; il éprouve une certaine séduction pour Hitler : «Chez Hitler, c'est le poète qui échappait à ces âmes de pions», les pions étant les dirigeants français de l'avant-guerre.

Auteur classé «indésirable». En 1941, on reprend La Machine à écrire, pièce où de mystérieuses lettres diffamatoires minent la bonne société d’une petite ville. Elle est éreintée par la presse collaborationniste et connaît des soubresauts avec la censure allemande ; elle sera finalement autorisée après plusieurs scènes coupées. Les articles fielleux d’Alain Laubreaux, éminent critique collaborationniste dans Je suis partout (cf. 13), lui valent d’être interpellé par Jean Marais dans un restaurant ; l’acteur lui crache au visage et le frappe à plusieurs reprises. Mauriac, présent à la représentation du 16 juin et témoin d’une partie de la scène, apportera son soutien à Cocteau : «La France est devenue la petite ville que tu évoques et une bande de salauds a volé la machine et s’en sert… ».

Un an plus, l’article sur Breker change la donne.

Dans l’Eternel Retour, transposition moderne de Tristan et Yseut, Jean Marais, «avec ses cheveux blonds d’archange et ses bottes de cuir, ressemble plus à un héros wagnérien ou à un SS qu’à un chevalier du Moyen Âge», selon le Daily Express.

Madeleine Sologne & Jean Marais dans l’Eternel Retour

Reste qu'à la Libération, il est rapidement acquitté par le Comité national du cinéma et le Comité national des écrivains devant lequel il ne se présente pas.

Leni Riefenstahl bénéficiera de sa protection après guerre.

Et dans la chapelle Saint-Blaise de Milly-la-Forêt abritant la sépulture du poète se trouve également son buste en bronze, œuvre d’Arno Breker.

Cocteau dans le journal d’Ernst Jünger

Cocteau : sympathique et en même temps tourmenté comme un homme séjournant dans un enfer particulier, mais confortable.

4 décembre 1941 : Dans la soirée, par un épais brouillard, j’ai rapporté le Boissière à Cocteau. Il habite dans ce quartier, rue de Montpensier, dans la maison même où Rastignac reçut Mme de Nucigen. Cocteau avait de la compagnie ; j’ai remarqué parmi ses meubles, une ardoise à l’aide de laquelle il illustrait la conversation de dessins esquissés à la craie.

14 avril 1943 : Soirée à la Comédie-Française, à la première de Renaud et Armide, de Cocteau. J’ai constaté que j’avais bien retenu les temps forts qui m’avaient frappé lors de la lecture, rue de Verneuil.

23 novembre 1941 : Déjeuné chez les Morand, avenue Charles-Floquet. J’y ai rencontré également l’éditeur Gallimard et Jean Cocteau.

1er février 1942 : Ensuite, conversation avec Cocteau lequel, entre autres anecdotes amusantes, raconta celle d’une pièce de théâtre où l’on faisait surgir de corbeilles des mains d’hommes peintes figurant des serpents. On feignait de les frapper à coups de bâtons, et il se trouva qu’un serpent reçut un coup asséné avec grande vigueur, sur quoi l’on entendit le «merde !» retentissant que proféra de dessous la scène le figurant.

20 juillet 1943 : A midi chez Florence. […] Cocteau prétendait qu’un prestidigitateur hindou lui avait brûlé son mouchoir à une distance de vingt pas, et que les Anglais, dans les cas urgents, se servent des indigènes pour transmettre les nouvelles par télépathie, moyen plus rapide que la radio.

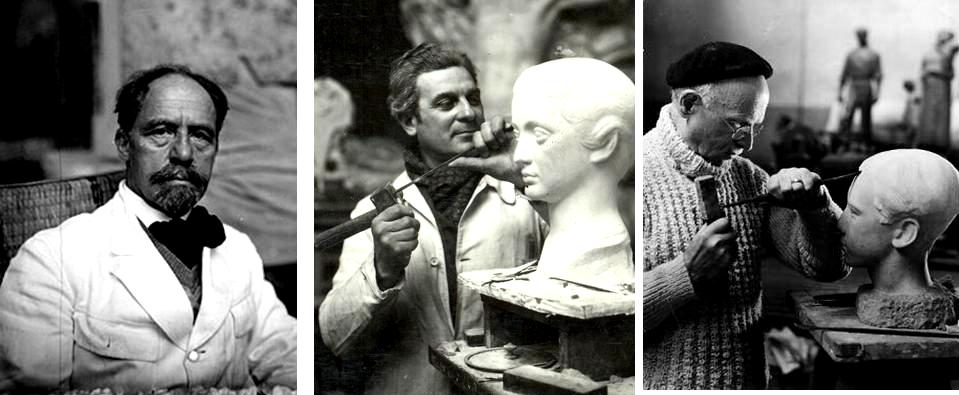

Autres sculpteurs sensibles aux sirène nazies

Paul Landowski, Paul Belmondo & Henri Bouchard

Paul Landowski

Né en 1875, élève en hypokhâgne d'Henri Barbusse, lauréat du prix de Rome en 1900, croix de guerre en 1916.

On lui doit, avant guerre, la statue de Sainte Geneviève du pont de la Tournelle, Montaigne face à la Sorbonne, la statue équestre d’Edouard VII et bien d’autres œuvres à Paris, en France et dans le monde, dont l’impressionnant Christ du Corcovado.

Il fut Directeur de la villa Médicis de 1933 à 1937, puis celui de l'École des Beaux-arts de Paris. Il devient dans la France pacifiste de l'entre-deux guerres le sculpteur qui obtient le plus de commandes monumentales, à Paris ou à l'étranger.

A cette même époque, il fut l’ami d’Otto Abetz - futur ambassadeur du IIIe Reich - avant que celui-ci n’adhère au nazisme. Il accepte son invitation à participer au «voyage à Berlin», organisé par Arno Breker et, ainsi, de collaborer au projet de Goebbels de faire émerger une nouvelle Europe. Au cours de son procès d'épuration, dont il sort comme la plupart des hauts fonctionnaires sans condamnation, il affirme avoir agi dans le but de contribuer au secours des prisonniers français. Dans l'intimité de son journal, il confie regretter son attitude, s'accusant de lâcheté et reconnaissant sa culpabilité.

Paul Belmondo

Fils d’un forgeron du Piémont. Autre participant au «voyage à Berlin». A la Libération, il fut interdit de vente et d’exposition, pendant un an.

Henri Bouchard

Grand prix de Rome un an après Paul Landowski. Une inspiration proche de celle de Dalou, le monde des travailleurs. Quelques oeuvres : l’Apollon musagète du Palais de Chaillot, le tympan de l’église Saint-Pierre de Chaillot, les bas-reliefs de la façade du Printemps ou les Evangélistes en haut du campanile de la basilique du Sacré-Cœur.

Comme Belmondo, il est membre du groupe Collaboration. Lui aussi fut du voyage, ainsi que, André Dunoyer de Segonzac, ainsi que des artistes de l’avant-garde, Kees van Dongen, Maurice de Vlaminck, André Derain et Othon Friesz ; ses commentaires : «j'ai dit ce que j'ai vu : la vie presque féerique que le gouvernement du Reich sait faire à ses artistes, qui semblent être là les enfants chéris de la nation»

Le comité directeur du Front national des arts réuni sous la présidence de Pablo Picasso le reconnaît comme collaborateur ; le dossier sera classé par le Parquet.

Pour en savoir plus :

https://histoire-image.org/fr/etudes/15-mai-31-juillet-1942-exposition-arno-breker-paris

https://cocteau.biu-montpellier.fr/index.php?id=542

Philippe Burrin : La France à l'heure allemande, 1940-1944, Paris, Seuil, 1995