29 : Le Bal du Moulin de la Galette – Renoir (1877)

12, rue Cortot

En septembre 1873, Renoir quitte son studio de la rue Notre-Dame-des-Champs pour un atelier plus grand, rue Saint-Georges.

C’est l’époque de la première exposition impressionniste de 1874 (cf.20), des ventes à vil prix à l'Hôtel Drouot dans une salle houleuse, mais aussi l’époque des premiers mécènes tels Victor Chocquet (cf.23) ou le marchand d’art Paul Durand-Ruel qui organise la deuxième exposition encore plus chahutée que la première (cf. 25).

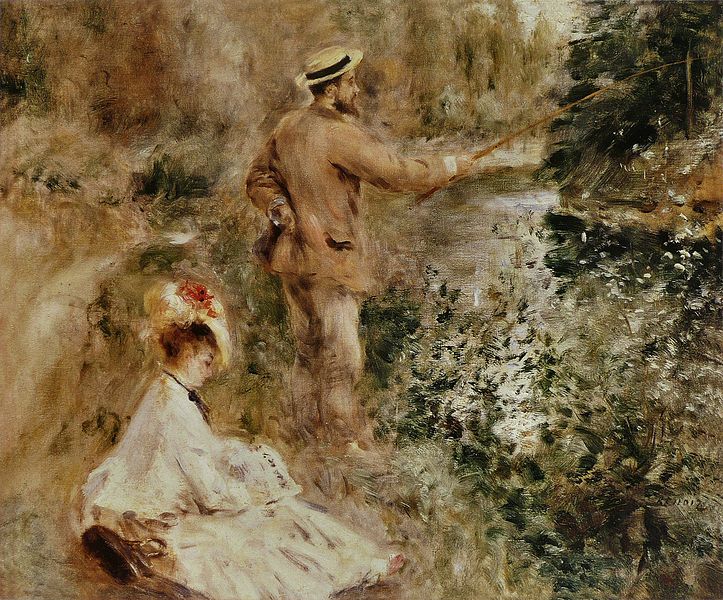

C’est l’époque où Renoir peint Le Pêcheur ; ce tableau sera acquis à Drouot par l'éditeur Georges Charpentier qui deviendra le plus grand mécène et ami de toujours de l'artiste. Il peint aussi Madame Monet et son fils. Contrairement à Monet qui, dès cette époque, se concentre principalement sur le paysage, Renoir reste attaché à des personnages, qui illustrent des scènes de la vie moderne.

Le Pêcheur à la ligne, 1874, coll. partic.

Madame Monet et son fils, 1874, National Gallery of Art, Washington DC

Après l’échec de la deuxième exposition impressionniste, les artistes ne sont pas découragés, loin de là ; les toiles sont bradées mais Renoir s’en sort avec les commandes de portraits.

En 1876, Renoir change d’atelier

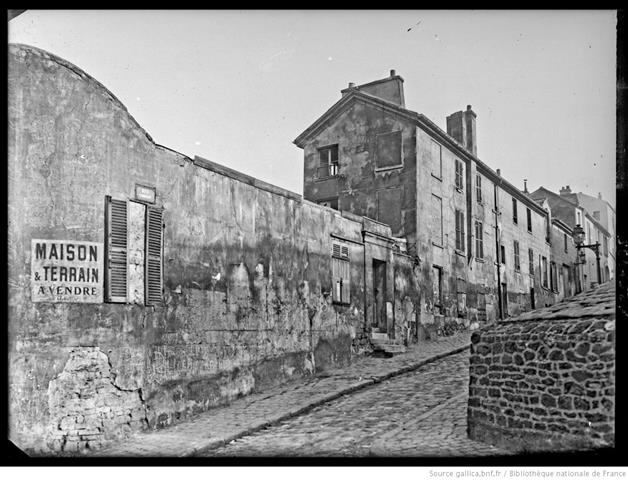

Pourquoi ? parce qu’il a en tête l’idée d’un grand tableau représentant la bal du Moulin de la Galette ; l’atelier de la rue Saint-Georges est trop petit et il part à la recherche d’un endroit mieux adapté. Voit-il une affiche sur un portail rue Cortot ou suit-il le conseil d’une de ses modèles nommée Angèle (*) ? Il trouve son bonheur au 12, rue Cortot, une demeure ayant appartenu à Claude de La Rose, dit Rosimond (1640-1686), admirateur inconditionnel de Molière, auteur et acteur, 7e sociétaire de la Comédie française (il poussera le mimétisme avec son idole jusqu’à mourir en sortant de scène).

Rue Cortot en 1912 (Agence Rol – Gallica.bnf.fr)

La maison Rosimond est au fond ; à gauche, la maison d’Aristide Bruant, détruite.

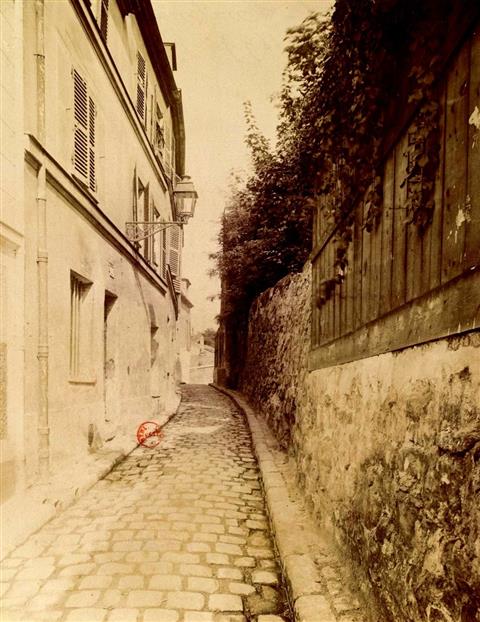

Rue Cortot par Jules Chauvet et par Atget (fin XIXe) – Gallica.bnf.fr

Deboutin - Renoir au temps du Bal du Moulin de la Galette

Laissé à l’abandon, le domaine est investi par la bohême artistique de Montmartre jusqu’au début du XXe siècle (Émile Bernard, Othon Friesz, Raoul Dufy ainsi que Suzanne Valadon et son fils Maurice Utrillo).

Deux pièces au premier étage de la vieille demeure et son atelier dans l’ancienne écurie. Le mobilier ? Un matelas, une chaise, une table, une commode en bois blanc et un poêle pour le modèle. Et s’il n’a pas de modèle, il peint autre chose.

L’inconfort est largement compensé par le grand jardin, qui inspirera au peintre de nombreux tableaux, et qui offre une jolie vue panoramique sur la plaine Saint-Denis.

Jean Renoir : « Mon père se laissa entièrement absorber par le village de Montmartre, peuplé de petits bourgeois attirés par le bon air et la modicité des loyers, de quelques agriculteurs et surtout de familles ouvrières qui, tous les matins, allaient se ruiner les poumons dans les nouvelles usines de Saint-Ouen ».

Une partie de son temps est consacrée aux promenades dans et autour du village ; au début, les gamins regardent avec curiosité ce monsieur au petit chapeau de feutre, toujours pressé, parcourant à grandes enjambées les ruelles mal pavées et s’arrêtant brusquement, perdu dans la contemplation d’une vigne vierge ou d’une jeune ouvrière.

Ses promenades ont aussi pour but de trouver des modèles pour son futur tableau. Jean Renoir rappelle l’astuce que son père trouva pour les aborder sans être rabroué : « Présentez-moi à votre mère ». Grâce aux mères, Renoir peut rassembler les modèles amateurs dont il a besoin pour le tableau ; les hommes seront recrutés parmi ses connaissances.

Revenons à Angèle (*) qui lui a sauvé sans le savoir la mise un soir qu’il se promenait du côté de la barrière de Clichy, lieu mal famé. Il est attaqué par une bande de mauvais garçons ; l’affaire est mal engagée quand un des malfrats le reconnaît : « C’est Monsieur Renoir, je vous ai vu avec Angèle, on ne va pas faire le coup du Père François à un ami d’Angèle ».

Le moulin de la Galette

Le Moulin de la Galette est un rescapé des nombreux moulins, une quinzaine, qui étaient bâtis sur les collines entourant Paris. En 1900, il en subsistait encore quatre à Montmartre.

Parmi eux, le Radet et le Blute-Fin, qui domine la rue Lepic, tous deux ayant appartenu à la fameuse famille Debray. En 1834, Debray transfère le Radet à son emplacement actuel, au croisement de la rue Lepic et de la rue Girardon.

Organiser des festivités est une vieille tradition des meuniers pour attirer et distraire les Parisiens. Une fois arrivés sur le plateau, les promeneurs sont accueillis par un orchestre de fifres, de violons et de hautbois et la meunière propose de bonnes galettes. On joue à l'escarpolette, on danse, on boit jusqu'au soir.

Le Moulin de la Galette, vue arrière (Agence Rol – 1912 – gallica.bnf.fr)

Chez les Debray, c’est le Radet qui sert le premier de guinguette puis, quand les minoteries sonnent le glas de la meunerie, le Blute-Fin accueille des bals.

On danse les dimanches et jours de fête, de trois heures de l’après-midi à minuit ; l’entrée coûte 25 centimes par personne plus 20 centimes par danse pour chaque cavalier, c’est gratuit pour les jeunes femmes. « Amenez la monnaie ! » crie l’annonceur, quand l’orchestre attaque. Entre les danses, on sert aux clients de délicieuses galettes, du vin léger et de la salade, des galettes d’une telle réputation que l’établissement devient le moulin de la Galette.

En 1877, on danse encore en plein air ; ce n’est que plus part qu’une grande salle sera aménagée.

Renoir s’y rend souvent en compagnie de ses amis, dont Degas qui cherche souvent des motifs dans les cafés, les cabarets et les cafés-concerts (cf.24).

Le tableau

Renoir avait conçu l’idée de peindre sur le thème du Moulin de la Galette une vaste toile qui engloberait toute la piste de danse, les balcons, l’orchestre et les danseurs.

Il va travailler pendant six mois sur le tableau. Il peint presque l’intégralité directement sur place, l’atelier lui servant pour peaufiner certains détails ou travailler la silhouette de tel ou tel modèle. Chaque matin, aidé de compagnons, il transporte la toile sur le site en se méfiant du vent.

Le Bal du Moulin de la Galette, 1877, musée d’Orsay

La vue est en légère plongée, le peintre s’est installé sur les marches qui mènent au moulin.

Le soleil perce à travers les feuilles qui, avec les lustres, servent de plafond. Les taches de soleil illuminent les vêtements.

Trois plans successifs : au premier plan, les amis de Renoir, l’écrivain Georges Rivière, les peintres Paul Lhote, Henri Gervex, Franc-Lamy, Lestringuez qu’on retrouvera quatre ans plus tard dans le Déjeuner des Canotiers. Derrière ces personnages autour du bancs et de la table, un couple dansant se détache, composé du peintre cubain Don Pedro Vidal de Solores y Gardenas et Marguerite Legrand, modèle et peut-être amante de l’auteur du tableau.

Les deux jeunes femmes assises sont Jeanne, modèle de seize ans, et sa sœur Estelle, qui viennent chaque dimanche au Moulin, en famille. La plupart des femmes sont des habituées du bal, des ouvrières recrutées au hasard des promenades du peintre dans le village, et des prostituées (parfois même avec leur « julot »).

Au fond, à peine visible et dans un hangar, l’orchestre.

En résumé, une foule joyeuse baignée dans une atmosphère douce et bleutée, la convivialité et la mixité tout comme dans le Déjeuner des Canotiers. « C'est une page d'histoire, un monument précieux de la vie parisienne, d'une exactitude rigoureuse. » Georges Rivière.

Le tableau est présenté à la troisième exposition impressionniste en avril 1877. Il sera acheté en 1879 par Gustave Caillebotte qui le lèguera en 1894 à l'État français.

Et ensuite

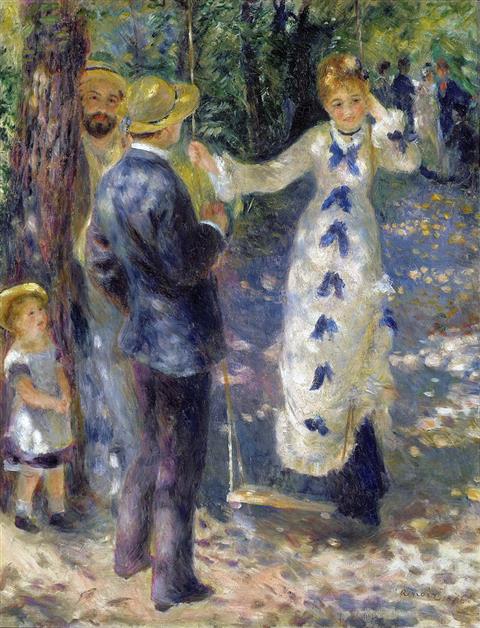

Le jardin de la rue Cortot inspirera d’autres tableaux à Auguste Renoir, dont La Balançoire ; l’après-midi, il peint le bal du Moulin de la galette, le matin, La Balançoire.

La Balançoire, 1877, musée d'Orsay

Devenu une personnalité locale, il aide à organiser au Moulin un bal costumé destiné à recueillir des fonds pour des centaines d’enfants qui errent dans le quartier après les répressions de la Commune, spécialement à Montmartre, à Belleville et à la Villette. Renoir aide à confectionner et à décorer les rubans de velours des chapeaux de paille ; c’est un grand succès mais les recettes couvrent à peine les frais.

C’est à partir de 1879 que le peintre commence à connaître le succès et voit les commandes augmenter. C’est cette même année, ou l’année suivante, qu’il fait la connaissance d’Aline Charigot, jeune couturière de 19 ans sa cadette, native d’Essoyes dans l’Aube, qui apprécie les arts et joue du piano. Ils se mettent en couple sans jamais se marier et sera la mère de Pierre, Jean et Claude. Rondelette, « on avait envie de la gratter dans le cou » disait Auguste. Il lui arrivait de poser le pinceau et de se contenter de regarder « pourquoi se fatiguer puisque ce qu’il voulait peindre existait déjà ? ». On voit Aline dans quantité de tableaux.

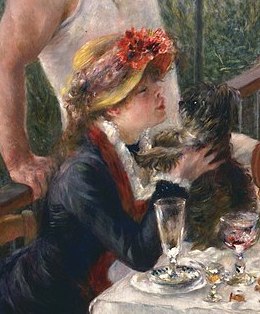

Aline Charigot dans le Déjeuner des Canotiers