09 : Le Café Guerbois

9-11, avenue de Clichy, auparavant Grande rue des Batignolles.

Un des nombreux cafés qui se sont multipliés à la périphérie de Paris, autour des barrières, zone propice aux lieux de plaisir.

Celui-ci est fondé par François-Auguste Guerbois (1824-1891) et devient à partir de 1863 le lieu de rencontre des jeunes peintres, écrivains et amateurs d’art. Ces quartiers aux loyers modérés ont incité de nombreux artistes à y installer leurs ateliers. C’est ici la Petite Pologne, entre l’avenue de Clichy et la rue du Rocher, haut lieu de la chiffonnerie dans les années 1830 et où les « affreux tonneaux de la voirie » venaient déverser leurs immondices jusqu’en 1854.

Parmi ces artistes, Edouard Manet, qui habite 34, boulevard des Batignolles et a son atelier 86, rue Guyot (aujourd’hui Rue Médéric). C’est donc à proximité du domicile de leur chef de file que quelques jeunes loups de la peinture se réunissent régulièrement au café Guerbois.

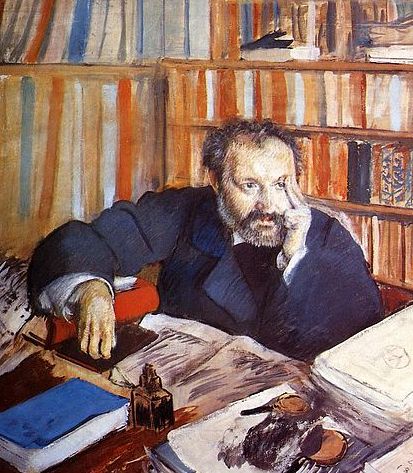

Le Café selon Louis Duranty

Romancier et critique d’art, défenseur du mouvement réaliste et du futur « impressionnisme ».

« La première salle, blanche et dorée, pleine de glaces, criblée de lumières, ressemble à la terrasse des cafés du boulevard […]. A l’entrée de la seconde salle, six colonnes trapues forment une avenue qui la divise en deux espèces de chapelles rétrécies, derrière lesquelles s’étend au fond, comme un chœur, un champ de billards. […] Au fond, un grand vitrage qui garnit toute la largeur de la salle fait voir en pleine clarté un jardin avec des arbres, entre lesquels apparaît une maisonnette à galerie, à petites colonnes peintes en vert tendre. »

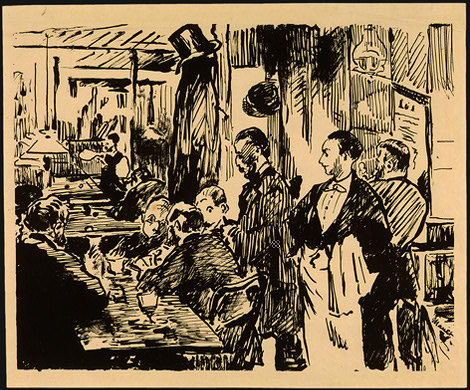

Style Second Empire, tables de marbre et rayonnages pour déposer les chapeaux haut-de-forme.

Manet - Au café Guerbois 1878

Les habitués

Dans la première salle, deux tables sont réservées en permanence à Manet et ses amis.

Manet est souvent accompagné du commandant Hippolyte Lejosne, époux de Valentine Cazalis qui figure dans La Musique aux Tuileries (cf.04), le couple tient par ailleurs salon ouvert aux artistes et écrivains. Il y retrouve Antonin Proust, son ami depuis l’époque de l'atelier Thomas Couture, Henri Fantin-Latour (cf.14), l’américain Whistler ou le critique Zacharie Astruc. Et puis arrivent son ami Edgar Degas, les quatre de l’atelier Gleyre, Frédéric Bazille, Auguste Renoir, Edouard Sisley et Claude Monet ; c’est dans ce café que Manet sait enfin qui est « ce Monet qui a l’air de prendre mon nom, et qui vient ainsi profiter du bruit que je fais ? ».

Autres habitués, Nadar, Mallarmé, Villers de l’Isle-Adam, Baudelaire.

Deux autres peintres y viennent, mais moins souvent : Camille Pissarro et Paul Cézanne ; ce dernier avec son pardessus râpé et son chapeau de feutre noir déformé n’aime pas les manières et la mise impeccable de Manet - « Tous ces gens-là sont des salauds, aussi bien mis que des notaires ». « Je ne vous donne pas la main, monsieur Manet, je ne me suis pas lavé depuis huit jours. »

C’est ici qu’il fait la connaissance du docteur Gachet, autre collectionneur assidu qui lui propose de s’installer chez lui à Auvers-sur-Oise ou bien de Edmond Maître, que l’on voit au piano dans le tableau l’Atelier de Bazille (cf.03).

Discussions vives

Ils ne sont pas tendres avec les peintres qui ne font pas partie de leur cercle, Degas en particulier. Renoir ne partage pas cette intransigeance : « ils reprochaient à Corot de retravailler ses paysages à l’atelier, ils déblatéraient sur Ingres. Je les laissais dire. Je trouvais que Corot avait raison et je me délectais en cachette du joli ventre de La source, du cou et des bras de Madame Rivière».

Ingres : La Source (musée d’Orsay) et Madame Rivière

Un jour, un débat sur Jules Vallès oppose Duranty à Manet, peu ouvert au socialisme ; l’humour sarcastique de l’écrivain pousse Manet à le gifler. Le duel est inévitable et aura Zola pour témoin. Mais aucun ne connaît les règles de l’escrime ; ils se ruent l’un sur l’autre, une égratignure provoquée par Manet le fait vainqueur. Peu importe, ils restent amis comme avant. Manet reprochait en fait à Duranty ses comptes rendus après le Salon de 1869.

Une autre fois, c’est une violente querelle entre Degas et à nouveau Manet qui les pousse à se rendre mutuellement les tableaux dont ils s’étaient fait cadeau.

Degas - Portrait de Duranty, 1879, Burrell Collection Glasgow

Le Bon Bock

Edouard Manet repère un habitué du café, le truculent graveur Emile Bellot. La toile nécessite vingt séances et lui apporte le succès au Salon de 1873 mais aussi les critiques de nombre de ses amis, trouvant la référence à Frans Hals trop appuyée (il revenait d’un voyage en Hollande), la composition éloignée de ses audaces précédentes (cf.05).

09 - Manet - Le Bon Bock, 1873, Philadelphia museum of art

Ici germe l’idée d’une exposition indépendante

C’est peut-être en réaction au Bon Bock que naît l’idée d’organiser un salon spécifique, entièrement sous leur contrôle, avec des artistes sélectionnés par eux.

Nadar, client habituel du café, leur propose le local qu’il possède boulevard des Capucines.

En 1874, a lieu la Première exposition de la Société des artistes peintre, sculpteurs, graveurs, etc., celle qu’on appellera plus tard « Première exposition impressionniste » (cf.20). Ironie du sort, le journaliste Jules Castagnary, l’inventeur par dérision du mot « impressionniste » qui fera florès, est un habitué du café Guerbois….

Déclin du café Guerbois

L’idée d’une exposition indépendante est la dernière occasion pour le café de jouer un rôle dans l’histoire artistique de la capitale.

Le café connaît un premier coup de semonce avec la guerre de 1870, le siège de Paris puis la Commune, provoquant une baisse sensible de la fréquentation.

Puis les peintres vont peu à peu déménager pour migrer vers Pigalle. En 1875, La Nouvelle Athènes (cf.22) reprendra alors le flambeau abandonné par le café Guerbois.

Michel Lévy - Auguste Guerbois en 1880, musée d’Orsay