37 : Mercredi 23 août 1933 - Violette Nozière découvre ses parents dans une flaque de sang

9, rue de Madagascar (12e)

Sommaire :

« Précocement vicieuse, menteuse, le désespoir de ses parents »

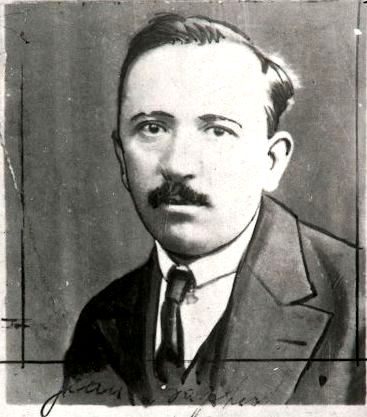

30 juin 1933, rencontre avec Jean Dabin

23 août 1933, enquête, garde à vue et fuite

Interrogatoire et accusation d'inceste

10 octobre 1934, ouverture du procès

Violette Nozière, une « sorcière de la débauche » selon François Mauriac ou « l’ange noir », égérie de la jeunesse en révolte selon les surréalistes ?

Le Populaire, 26 août 1933 : « Dès hier, le drame de la rue de Madagascar apparaît entouré d’un trouble mystère. Les détails révélés par l’enquête laissent entrevoir que ce mystère recèle une horreur que l’imagination a peine à concevoir. »

Autre extrait du Populaire évoquant la nuit du 22 au 23 mars 1933, « C’est alors que, ouvrant la porte de l’appartement, Violette fit l’effroyable découverte : sa mère et son père, inanimés, une large flaque de sang… […] Elle ressortit appelant au secours, titubant et tomba dans les bras d’un voisin, M. Mayolle.

- Je suis à moitié asphyxiée, dit-elle à celui-ci.

En effet, une forte odeur de gaz se dégageait de la cuisine.

- Allons, ça va, pas de chiqué, lui répondit M. Mayole. Avec moi, ça ne prend pas !

Sans plus insister, Violette se redressa et, d’un pas assuré, descendit alerter les pompiers. »

-----------------------------------------------------

Violette Nozière est née le 11 janvier 1915 à Neuvy-sur-Loire ; elle a donc dix-huit ans en 1933. Elle est la fille unique de Baptiste Nozière, mécanicien aux Chemins de fer du PLM, et de Germaine Hézard ; Germaine est déjà enceinte de quatre mois lorsqu’elle épouse Baptiste.

Ses parents habitent 9, rue de Madagascar, dans un deux-pièces cuisine au sixième étage sur cour.

Ayant obtenu son certificat d’études, c’est une élève suffisamment douée pour entrer au lycée Sophie-Germain puis au lycée Voltaire avant le lycée Fénelon.

« Précocement vicieuse, menteuse, le désespoir de ses parents »

Pourquoi ces changements successifs d’établissements ? À cause de la dégradation des résultats scolaires et du comportement de Violette : « Paresseuse, sournoise, hypocrite et dévergondée. D'un exemple déplorable pour ses camarades », tel est l’avis d’un conseil de professeurs.

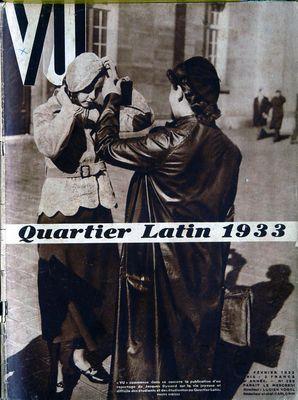

Le lycée Fénelon est situé dans le Quartier latin. Là, elle découvre des horizons insoupçonnés et un sentiment de liberté qui la change du climat familial étouffant. La qualité de ses études s’en ressent.

Elle préfère les rencontres dans les cafés, devient l’amie de Madeleine Debize, Maddy, jeune fille libérée qui a beaucoup d’influence sur Violette ; toutes deux acquièrent la réputation de « coureuses ». Elle passe l’essentiel de son temps, désoeuvrée, dans les brasseries et les cinémas du quartier, le bar de la Sorbonne ou le Palais du Café, 31, boulevard Saint-Michel. « On chercherait en vain un bar qui n’ait pas reçu un jour ou l’autre, la visite de Violette, on parle beaucoup aussi de celle que la plupart prenaient pour une fille du monde […] elle avait un sens admirable du « bluff », aidée en cela par une certaine distinction ».

Rapidement, Violette s’éloigne de ses parents, éprouve du ressentiment pour son milieu et s’enfonce dans une double vie. Ce sont les premiers mensonges à ses parents, pour ses absences répétées, aussi bien qu’à ses amis, des amis qui ne sont pas, pour la plupart, issus du milieu ouvrier qu’elle veut cacher. Alors, elle s’invente des parents aisés, son père n’est plus ouvrier au PLM mais ingénieur en chef, sa mère « première » chez le couturier Paquin.

Elle adopte le train de vie que ses parents fictifs pourraient lui offrir, toilettes, restaurants, taxis ; un train de vie qu’elle assure en volant ses parents ou des commerçants, en posant nue pour une revue ou en se livrant occasionnellement à la prostitution, ce qu’elle nomme les « passages utilitaires ».

Avril 1932, mauvaise nouvelle

Malade, elle va consulter le docteur Deron, 2, rue de Passy. Elle est atteinte de la syphilis, dont l’évolution est déjà très avancée. Le médecin, voyant cette jeune fille presque enfant touchée par cette maladie, n’imagine pas une contamination sexuelle mais penche pour une hédérosyphilis, syphilis héréditaire. Il convoque le père qui, suivant les instructions du médecin, fait procéder sur lui-même à une prise de sang, afin de s’assurer qu’il n’est pas contaminé (l’hédérosyphilis se transmet en fait par la mère au moment de la grossesse). Lors de son procès, Violette dira que c’est « par humanité » que le médecin fit croire à son père que le mal dont souffrait sa fille pouvait avoir été transmis par hérédité.

Le docteur Deron va être plus tard d’une autre utilité pour Violette, elle utilise à son profit la confiance illimitée que ses parents placent dans le médecin, leur raconte que celui-ci l’a présentée à sa sœur, Mlle Deron, et qu’elle sortait avec elle, une relation flatteuse ; le Dr Deron n’a jamais eu de sœur.

Fugue, première tentative d’empoisonnement et incendie

14 décembre 1932, M. Chausse, cheminot lui-même, ami des Nozière, habitant le même immeuble, raconte :

« je fus témoin du pénible incident qu’amena, il y a un an à peine, une première fugue de Violette. La jeune fille était alors inscrite au lycée Fénelon. Il était absolument impossible de dire qu’elle était une élève assidue. Un jour, lassée d’envoyer à M. Nozière des lettres qui demeuraient sans réponse – Violette les interceptait – la directrice du lycée fit remettre un dernier avertissement directement aux parents de la jeune élève. Une scène violente eut lieu au cours de laquelle mon pauvre camarade reprocha à sa fille sa légèreté. Le lendemain matin, tandis que Mme Nozière était au marché. Violette quitta l’appartement, laissant un mot dans lequel elle assurait qu’elle allait se jeter à l’eau».

Ses parents se rendent au commissariat du Panthéon, des recherches sont immédiatement entreprises, Violette est retrouvée quai Saint-Michel.

23 mars 1933, c’est à cette date, alors que la maladie de Violette s’aggrave, que tout bascule : Violette achète en pharmacie un tube de soménal, puissant somnifère, réduit les comprimés en poudre et convainc ses parents de prendre ce médicament selon une prétendue prescription du « bon docteur Déron ». Le soir, Baptiste Nozière, sa femme et Violette absorbent chacun le contenu d’un sachet puis s’endorment. Vers deux heures du matin, une violente quinte de toux réveille le père qui se met à suffoquer ; il a été réveillé par l’épaisse fumée d’un rideau qui flambait. A sa demande, Violette se précipite chez son voisin, ce monsieur Mayeul évoqué plus haut, qui appelle les pompiers et police secours.

Germaine, restée inconsciente, est dirigée en urgence vers l’hôpital Saint-Antoine (elle aura l’occasion d’y revenir). On met sur le compte de la fumée la grave intoxication dont les parents ont été victimes, sans qu’elle affecte Violette ; on ne prêtera pas davantage attention aux sachets lors de l’enquête, ni aux commentaires peu amènes des voisins sur Violette.

30 juin 1933, rencontre avec Jean Dabin

Parmi les fréquentations de Violette au Quartier latin, on peut citer Pierre Camus, étudiant en médecine, Willy Legrand, étudiant en architecture, qui lui présente Jean Dabin, étudiant en droit, dans un café du quartier. Jean et Violette deviennent amants une dizaine de jours après leur rencontre, « nous passions des soirées ensemble et nous couchions à l’hôtel de la rue Victor-Cousin. Je la quittais avant le jour pour rentrer chez moi. […] Elle disait que son père, ingénieur aux chemins de fer, lui donnait trois mille francs par mois. Une tante, qui était riche et sans enfants, lui remettait mensuellement mille francs. Sa grand-mère enfin lui envoyait mille ou quinze cents francs. »

Jean Dabin n’a donc aucun scrupule à accepter que Violette subvienne à ses besoins puisqu’elle a des parents fortunés, d’autant plus qu’il est fauché et endetté, « Tu paieras tout, me dit-elle. Je te remettrai l’argent».

Willy témoignera que Dabin recevait presque chaque jour 100 ou 150 francs ; il devait déjà 350 francs à Willy que Violette remboursera.

Naît le projet d’aller passer quelques jours de vacances aux Sables d’Olonne et, pourquoi pas, y aller en voiture, peut-être même une Bugatti ? Un rêve qui ne peut être financé par les vols et les racolages mais grâce aux économies que les parents de Violette possèdent dans un coffre du Crédit lyonnais.

En attendant, Jean Dabin doit partir quelques jours chez son oncle à Hennebont le 17 août.

21 août 1933

Violette annonce à ses parents qu’elle va partir en vacances, aux Sables d’Olonne, avec l’imaginaire Mlle Deron. Les parents sont contents de savoir leur fille en si bonnes mains.

Lundi 21, elle déjeune avec ses parents, fait une partie de cartes avec son père tandis que sa mère fait la vaisselle ; puis elle s’habille et sort en début d’après-midi. Son père a remarqué que sa fille ne quitte pas son sac à main en déambulant dans l’appartement. Soupçonneux, les parents constatent qu’un billet de cent francs a disparu, ils trouvent également des cartes et des pneumatiques qui prouvent les relations non équivoques de leur fille avec plusieurs hommes.

La discussion est violente au retour de Violette, le soir ; le dîner se passe dans une atmosphère tendue avant de s’apaiser. Violette dit alors :

- Tiens, à propos, j’ai vu le docteur Deron tantôt.

Rien de plus normal puisqu’elle suit un traitement régulier.

- Il m’a donné des médicaments.

Elle sort de son sac trois sachets, dont un marqué d’une croix, et une lettre sur du papier à entête du médecin : « Je vous envoie une poudre que M. Nozière doit prendre pour se remettre d’aplomb. Pour ses maux de tête, Mme Nozière devra prendre la poudre contenue dans le deuxième sachet. Le sachet marqué d’une croix est pour Mlle Nozière et fait suite à son traitement. Surtout, il convient de faire attention à ne pas se tromper et mélanger les sachets… »

Après hésitation des parents, ils boivent tous ensemble vers 22h15.

Baptiste s’effondre le premier, puis Germaine. Violette porte sa mère jusque sur le lit conjugal. Puis elle quitte l’appartement et marche un long moment dans le bois de Vincennes.

L'empoisonnement des parents dans Violette Nozière, de Claude Chabrol (1978)

22 août 1933

A sept heures du matin, elle débarque chez son amie Madeleine, 7, rue Claude Decaen et la conduit en taxi à son bureau, 56, rue Labruyère, chez M. Arnaud, impresario. Tout naturellement.

Avant qu’elle ne retrouve Madeleine à vingt heures, elle se rend aux Galeries Lafayette où elle se fait faire une mise en plis et soigner les mains, fait des achats, et se rend à l’hôtel de la rue Victor-Cousin pour changer de toilette.

Elle déjeune dans un restaurant du boulevard Saint-Michel, puis rencontre ses amis dans quelques cafés, se rend dans un bureau de poste de l’avenue de l’Opéra envoyer un télégramme (alibi) à ses parents pour leur dire qu’elle ne rentrera pas avant une heure du matin.

Puis, elle retrouve Madeleine avec qui elle se rend à Montparnasse. Madeleine la dit d’humeur charmante, dépensant sans compter :

- Je vais partir à la mer, explique-t'elle à Melle Debize étonnée. Ma mère m’a donné 5.000 francs, ma tante 1.000. La vie est belle.

Et elle ajoute ces paroles étranges :

- Profitons-en ! nous ne nous reverrons peut-être jamais !

Après Montparnasse, les deux jeunes filles montent à Montmartre où elles dansent joyeusement au Tabarin. Vers une heure du matin, deux jeunes gens qu’elles ont rencontrés les reconduisent en auto chez elles.

A une heure du matin, elle est de retour rue de Madagascar… et découvre le drame.

23 août 1933, enquête, garde à vue et fuite

Le professeur Kohn-Abrest, directeur du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, appelé sur les lieux, conclut que le corps de Baptiste Nozière ne recèle aucune trace d’oxyde de carbone ; ces conclusions seront confirmées par l’autopsie pratiquée par le docteur Paul de l’Institut médico-légal. Les policiers constatent aussi que le gaz n’a pas été ouvert suffisamment longtemps pour provoquer l’asphyxie. Par ailleurs, madame Nozière n’a pas noté les dépenses du 22 août, comme elle le fait quotidiennement.

Germaine Nozière, qui respire encore, est conduite (à nouveau) à l’hôpital Saint-Antoine. A son réveil, ses premières paroles sont pour demander si les 2.000 francs qu’elle avait placés dans une cassette s’y trouvent toujours. Ils ne s’y trouvent plus, pas davantage que le billet de 1.000 francs caché dans sa ceinture ; son corps inanimé a été dépouillé.

On décide de confronter Violette Nozière, qui est en garde à vue, à sa mère. Elle est conduite vers 17 heures à l’hôpital et installée dans le petit bureau de la surveillante qui n’a pas été informée de la gravité des faits. La jeune fille, se prétendant fatiguée, à bout de nerfs, incapable de résister à une scène aussi pénible, s’en va, purement et simplement. Elle disparaît jusqu’au 28 août.

Pendant ce temps, le docteur Paul a pratiqué l’autopsie du corps de Baptiste Nozière et constaté de grosses lésions intestinales ainsi qu'une hémorragie gastrique, cause de la mare de sang trouvée dans le logement. L’empoisonnement est avéré. M. Nozière a succombé à la suite de l’ingestion massive d’un somnifère, le soménal ; sa femme a ingéré le même médicament.

Les journalistes enquêtent

Voilà de la matière pour les journalistes ; ils traquent tous les témoignages possibles : ceux du quartier de la rue Madagascar ne sont guère favorables, « méchante fille ». Au Quartier latin, une de ses amies, Jeannine, dit l’avoir connue à Montparnasse ; alors âgée de seize ans, elle « travaillait » déjà aux alentours de la rue Vavin.

On enquête aussi à Neuvy, grand-père, tante, mais c’est au sujet d’une autre grave question soulevée par Violette…

Un article aux relents xénophobes :

« Deux amis de Violette, « Monsieur Pierre » et l’Algérien Jacques Fellous

Interrogatoires et accusation d’inceste

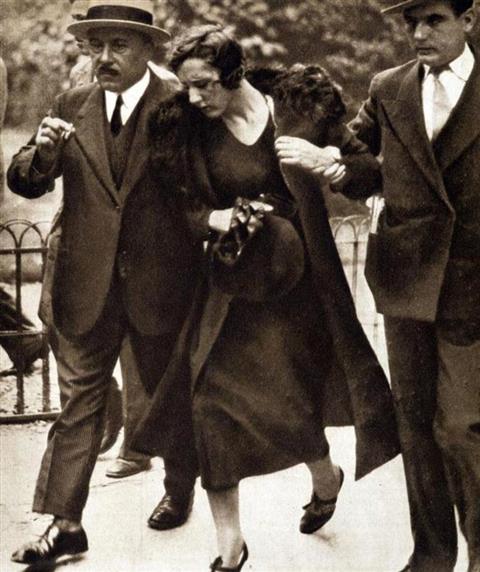

Elle est arrêtée le 28 août dans un café de la Motte-Piquet. Le Champ de Mars était devenu son lieu de promenade ; elle est dénoncée par un jeune homme « de bonne famille », André de Pinguet, qui la reconnaît bien qu’elle lui dise s’appeler Christiane Darfeuille.

Les journalistes sont présents au moment de l’arrestation…

… et la même photo « arrangée » quelques semaines plus tard,

après la confrontation avec la mère (cf. plus bas)

Elle est incarcérée à la prison de la Petite Roquette où M. Lanoire, juge d’instruction, vient l’interroger à plusieurs reprises. Elle avoue l’empoisonnement, avoir voulu la mort de son père mais pas celle de sa mère ; elle dit avoir agi seule, sans aucune complicité.

Et elle révèle qu’elle aurait été victime des abus de son père.

- C’est dans le petit jardin ouvrier que cultivaient les parents, non loin de la porte de Charenton, que mon père m’obligeait à subir ses caprices.

L’enquête sur les lieux ne donnera aucun résultat.

Encore une fois, la presse s’empare de la nouvelle, on part donc à Neuvy où Germaine s’est installée chez sa sœur pour sa convalescence. Tout le monde défend l’honneur du père, aussi bien à Neuvy que la concierge de la rue de Madagascar. Collègues et amis du cheminot vantent ses qualités d’ouvrier, de mari et de père.

La perquisition rue de Madagascar révèle la présence de revues pornographiques et de recueils de chansons coquines cachés, ainsi qu'un chiffon douteux qui aurait été utilisé pour que Violette ne tombe pas enceinte !

Jean Dabin, de son côté, confirme qu’elle « avait pour son père une vive antipathie, une véritable répulsion. »

1er septembre 1933, confrontation avec la mère : Germaine Nozière est toujours hospitalisée. Une confrontation dramatique, Violette, prise d’une crise nerveuse, implore le pardon de sa mère, qui la rejette violemment : « Violette ! Violette ! Tue-toi ! Tu as tué ton père. Un époux si bon. Tue-toi ! ». Un rejet répété une nouvelle fois : « Jamais ! Jamais ! ». « Je ne te pardonnerai qu’après le jugement, quand tu seras morte ! » Une autre confrontation a lieu le 18 octobre entre Violette, Jean Dabin et Germaine, qui a la surprise de voir la bague de son mari au doigt du garçon ! L’amant ignorait l’origine de ce bijou offert par Violette.

Le mystérieux protecteur

Au cours de ses interrogatoires, Violette évoque un mystérieux protecteur : « c’est un industriel de la banlieue, un homme de 60 ans, marié et père de famille, dont pour cette raison, je ne vous livrerai que le prénom, Emile, […] Cet homme, qui m’aime d’un amour tout platonique, devrait se faire discrètement connaître. Son témoignage prouverait que je dis la vérité. » On a trouvé en effet une lettre signée Emile dans la correspondance de l’empoisonneuse. Le seul autre renseignement dont elle dispose pour permettre de retrouver ce témoin est la description de son automobile, de marque Talbot et de couleur bleue.

Emile existe-t-il ? y a-t-il un rapport entre cet Emile et la mère de Violette ? Plus tard, André Breton donnera un nom à cet Emile (cf. plus bas).

10 octobre 1934, ouverture du procès

Il s’ouvre devant la cour d’assises de la Seine. Une cinquantaine de gardes républicains s’efforcent d’endiguer et de canaliser le flot des curieux et, surtout, des curieuses.

Violette Nozière vêtue de noir arrive, toute droite, d’un pas pressé, trébuche un peu et se laisse tomber sur son banc. Elle est pâle mais maîtresse d'elle-même. Son mince visage est couvert par l’ombre d'un chapeau de feutre.

Germaine Nozière, absente ce premier jour de procès, s’est portée partie civile pour défendre l’honneur de son mari (partie civile contre sa fille, une première dans les annales).

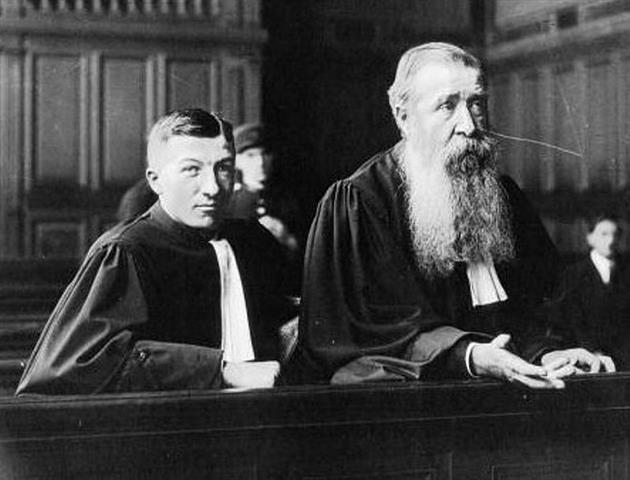

Maître Henri Géraud, qui a défendu Raoul Villain (cf. 31), l'assassin de Jean Jaurès et Paul Gorgulov (cf. 36), le meurtrier de Paul Doumer, supervise la défense. Elle est assurée dans le prétoire par Me de Vesinne-Larue, jeune licencié, et Me Vincey.

Me De Vedinne-Larue et la barbe de Me Géraud

La première journée est consacrée à la vie et à la personnalité de l’accusée. Le président interroge Violette sur ses relations masculines. « Je n’ai jamais tiré profit de ces rencontres (au quartier latin) » ; « Jean Dabin est le seul que j’ai vraiment aimé. »

A propos du protecteur : « Tout ce que l’on sait de lui par vous c’est qu’il avait une moustache blanche et une automobile. » (rires)

Lorsqu’on en vient à l’inceste : « Je vous en supplie, monsieur le président, ne me demandez rien ! »

Ce serait Dabin qui aurait exigé qu’elle lui offre une auto…

Comment se serait-elle procuré l’argent ? « par mon protecteur. »

Un incident de séance a lieu à la suite de cette remarque du président : « Votre mère hésitait à boire. Vous lui avez dit : « Avez-vous donc peur que je vous empoisonne ?... » Alors, vos parents ont bu… Et vous n’avez pas eu un geste pour arrêter le leur. Vous êtes demeurée insensible. » Violette pousse alors un cri, s’effondre, repousse les gardes qui s’empressent autour d’elle. « Laissez-moi, laissez-moi ! ». Elle reprend sa place dix minutes plus tard et décrit la scène : après que ses parents eurent la terrible mixture, elle se coucha dans le lit pliant que son père avait dressé comme d’habitude dans la salle à manger. « Mon père s’assit sur la bord du lit. Ma mère le voyant souffrant, m’envoya coucher dans son lit et fit s’étendre mon père dans mon lit. »

Le président : « Si vous étiez, comme vous le dites, dans le lit de votre mère tandis que vos parents râlaient, quelles étaient vos pensées ? Songiez-vous à votre crime ? Dormiez-vous ?

« Non, je ne dormais pas. »

« Si cette scène n’était pas racontée par vous, on en n’imaginerait pas de plus abominable. »

Le docteur Deron se réfugie derrière le secret médical.

11 et 12 octobre 1934

Germaine Nozière est à la barre, le visage caché par un long voile de deuil : « Je me suis portée partie civile pour rechercher les complicités dans le crime et pour défendre la mémoire de mon mari, mais je n’ai pas de haine contre ma fille », « Je ne me rappelle pas si c’est moi qui ai versé la poudre… Je me suis sentie malade… Et puis j’ai vu mon mari, couché au pied du buffet, sans connaissance. Je lui ai crié : « Papa ! papa ! ». Et puis je suis tombée évanouie par terre… Je suis restée ainsi douze heures… On m’a transportée à l’hôpital. »

Le président rappelle la remarque de Violette : « Vous ne pensez pas que je veux vous empoisonner ? » « Oui, et mon mari a répondu : Je ne crois pas que tu sois tombée si bas. »

Le journaliste Geo London : « à la déposition objective, sereine de sa mère, Violette Nozière n’a su opposer que des cris qui ne partaient pas du cœur et une crise de nerfs absolument manquée », selon le journaliste jamais avare de ses appréciations.

Une fois la déposition terminée, Violette l’interpelle : « Maman ! maman ! » « Violette, je ne puis oublier que tu es ma fille. Ce que tu as dit de ton pauvre père est complètement faux et atroce. Mais je ne puis oublier que tu es mon enfant. » Avant de quitter la salle, Mme Nozière se tourne vers le banc des accusés et adresse cette adjuration : « Pitié pour mon enfant ! »

Arrive le tour de Jean Dabin : il reconnaît l’argent donné par Violette ; « elle me disait qu’elle avait une tante très riche. »

Le Président : « Jean Dabin, je n’ai pas à vous juger, vous avez fait preuve d’une inconscience et d’une amoralité heureusement rares parmi les jeunes étudiants. Vous avez reçu de l’argent de cette enfant. Votre attitude est impitoyablement jugée dans tous les milieux sauf peut-être dans « le milieu ». Vous vous êtes engagé dans l’armée. Puisse votre changement de vie aider à votre réhabilitation.

M. Gaudel évoque le « triste sire » qui se prétendait « avocat stagiaire » et qui touchait ses « honoraires » pour ses faveurs intimes ; « vous relevez du mépris public ».

Dabin quitte la barre, la musette bien chargée !

Pierre Camus : Etudiant en médecine, bien élevé, mesuré dans ses propos, il affirme qu’un jour de cafard, Violette Nozière lui fit cet aveu qu’il a retenu mot pour mot : « Mon père oublie parfois que je suis sa fille. »

Il serait le seul à qui elle aurait fait cette confidence. Pas tout à fait, un témoin de dernière heure, un étudiant nommé Rouflard, fils d’un consul de France, confirme que M. Nozière n’avait pas toujours pour elle les sentiments d’un père. « Parmi les témoins que vous avez entendus, il y en a plusieurs qui ont reçu les mêmes confidences. Je croyais qu’ils auraient eu le courage de parler. » « je pourrais en citer deux. »

Le réquisitoire de l’avocat général, dont l’axe est l’assassinat pour s’emparer des 165.000 francs, est terrible.

Malgré les témoignages de Pierre Camus et du témoin de dernière minute, à aucun moment, la défense n’évoque le viol dans sa plaidoirie.

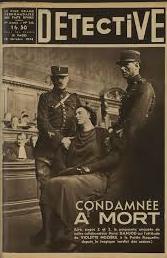

Le jury, à l’époque uniquement composé d’hommes, met moins d’une heure à délibérer. A sept heures du soir, le verdict tombe : condamnation à mort. L’accusée « est condamnée à avoir la tête tranchée sur une place de Paris. Elle y sera amenée pieds nus, en chemise et la tête recouverte d’un voile noir… ».

« Pourquoi, par ces horribles détails, la justice se rend-elle aussi ignoble que les pires criminels ? » c’est le commentaire du journaliste de L’œuvre.

« Pas un muscle de la misérable enfant n'avait tressailli. » commente un journaliste.

« Je remercie ma mère de m’avoir pardonnée » auraient dû être ses derniers mois mais, alors que Me Vesinne-Larue l’incite à signer son pourvoi en cassation, la condamnée craque et s’adresse aux jurés : « Laissez-moi… J’ai dit la vérité ! C’est honteux ! Vous n’avez pas été pitoyables. »

Détention, libération, rédemption

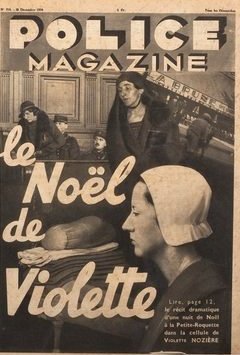

Le pourvoi en cassation est rejeté le 6 décembre mais quelques jours plus tard, le 24 décembre, le président Albert Lebrun, accorde la grâce qui commue la peine de mort en travaux forcés à perpétuité,.

14 janvier 1935, Violette quitte la Petite Roquette pour à la Centrale de Haguenau dans un convoi de quatorze femmes enchaînées les unes aux autres (« Personne ne la regrettera » titre un journal). C’est dans la dureté de cette incarcération que commence son évolution ; elle puise dans la religion la force de résister à l’isolement qui est la règle. L’empoisonneuse devient une prisonnière modèle.

Les centrales de Haguenau et de Rennes

A Haguenau, les détenues se déplacent en silence. Et passent 9 heures par jour dans l’atelier de confection

Arrive la guerre. Le 14 mai 1940, elle est transférée à Rennes où son comportement est tout aussi exemplaire. Me de Vesinne-Larue multiplie les démarches pour une réduction de peine.

En 1937, dans une lettre à sa mère, elle rétracte ses accusations d’inceste.

Pendant son incarcération, Violette continue de faire la une

Août 1942, après l’intervention de l’église catholique, Pétain réduit sa peine à douze ans de travaux forcés, à un moment pourtant où des condamnées de droit commun sont de nouveau exécutées.

Durant cette période, de nombreuses résistantes sont incarcérées à Rennes ; en 1944, les 245 résistantes condamnées par les tribunaux d'exception français sont livrées aux nazis, toutes déportées à Ravensbrück ; Violette Nozière reste à l'écart de ces luttes à l'opposé de ses convictions religieuses.

Sa libération est prononcée le 7 janvier 1945, puis le général de Gaulle lève son interdiction de séjour de vingt ans sur le territoire.

Entre temps, elle s’était liée avec Pierre Garnier, le fils du greffier-comptable de la prison et cuisinier de profession, avec qui elle travaillait avant sa libération. Lorsque Violette s’installe à Paris, 115, boulevard Jourdan, sous un nom d’emprunt, Pierre la rejoint. Elle a un emploi, secrétaire-comptable à la Fédération chrétienne des étudiants. Pierre et Violette se marient le 16 décembre 1946, ils ont cinq enfants entre 1947 et 1959 ; de la bouche de leur mère, ils ne connaîtront rien de son passé.

C’est dans ces années-là qu’elle renoue des relations avec sa mère ; la vie reprend un cours normal, Pierre gère un café-hôtel à Clamart, pendant que Violette et Germaine font les achats aux Halles. De Clamart, ils s’installent à l’Aigle, puis acquièrent un hôtel près de Rouen. Arrive 1961, Pierre est tué dans un accident de voiture ; Violette doit élever seule ses enfants et doit aussi veiller sur sa mère, qui demeure chez elle.

Le 13 mars 1963, Violette est réhabilitée, retrouve donc le plein exercice de ses droits civiques et un casier judiciaire de nouveau vierge, une mesure exceptionnelle qui doit beaucoup à l’opiniâtreté durant trente ans de Me de Vesinne-Larue. « Cette réhabilitation, j'y tenais pour mes enfants. Pour moi, ça m'était bien égal. Ma vie est finie. Je suis heureuse que ma mère, à qui j'ai tout dit, ait enfin compris la vérité. Elle sait que j'étais innocente - malgré ce que j'avais fait - et m'a pardonnée. »

Elle n’en profitera guère puisqu’elle meurt au Petit-Quevilly d’un cancer des os le 26 novembre 1963. Germaine lui survit et mourra à 80 ans chez l'une de ses petites filles.

Un fait de société

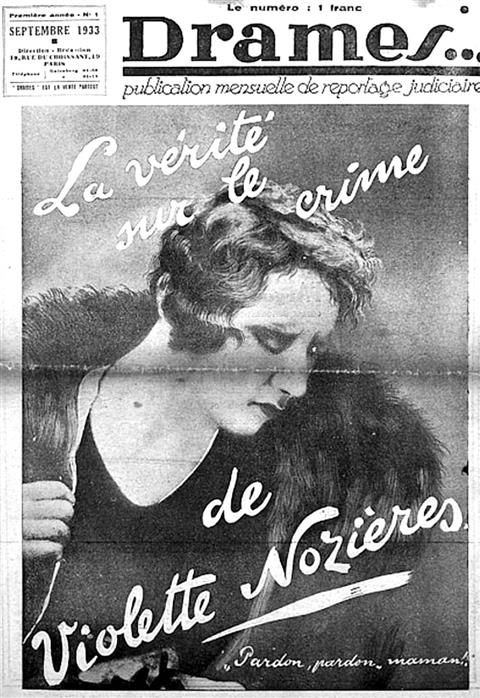

La presse s’empare véritablement de l’affaire dès le 24 août et la fuite de Violette ; le « monstre en jupons », « l’indigne fille » passe au premier plan. Le mythe Violette Nozière est en train de naître ; il durera des décennies (les articles se comptent par centaines sur Retronews.fr).

Surenchère d’informations, des équipes envoyées à l’hôpital Saint-Antoine, à l’Institut médico-légal, à Neuvy-sur-Loire, etc. Des articles pas toujours rigoureux, axés sur la recherche du sensationnel avec des titres chocs. Le secret de l’instruction est bafoué, des comptes-rendus des interrogatoires sont vite publiés, souvent peu amènes pour l’accusée, « voix blanche », « effrayante inconscience », « pas de larmes », etc. Autant de preuves de la collusion entre une certaine presse et la justice.

La foule devant le 9, rue de Madagascar

Violette Nozière fait vendre ! La foule est avide de savoir ; elle se presse devant la prison de la Petite Roquette lors des interrogatoires et fait masse rue de Madagascar lors de la perquisition et de la reconstitution du meurtre. Des lettres de dénonciation arrivent dans les rédactions ou chez les juge d’instruction, les chansonniers profitent de l’aubaine. « La foule carnassière » selon Marcel Aymé.

Deux camps se forment :

La presse de droite, conservatrice, profite de l’affaire pour fustiger cette jeunesse avide de plaisir et dévoyée qui bafoue les valeurs morales et familiales d’une société, l’autorité du père ; elle refuse de croire aux rapports incestueux. La jeunesse désoeuvrée du Quartier latin est particulièrement visée, on parle d’épuration... La xénophobie a sa place ; les amis de Violette d’origine étrangère sont ainsi nommés : « Le noir, Louis, François Pierre » , « Un témoin coloré », « le musicien nègre », « l'algérien Atlan », Nous sommes à quelques mois des émeutes d’extrême droite du 6 février 1934.

A titre d’exemple, le résumé de la deuxième journée du procès par Géo London, dans Le Journal : « Comme elle fut décevante devant ses juges, cette atroce héroïne d’un des crimes qui ont fait couler le plus d’encre, soulevé le plus de passions, excité le plus de curiosité ! Une fille qui, à dix-neuf ans, ne possède même plus la grâce de la jeunesse tant l’ont usée les plaisirs nocturnes et leurs conséquences, apparut cruelle mais stupide, insensible mais rageuse…. »

Et l’article de Pierre Wolff du 12 octobre 1934 : « Assez de crimes impunis, assez d’indulgences, assez de circonstances atténuantes, assez de ces meurtriers dont on fait des vedettes, assez de ces instructions qui traînent !

Il a fallu un an pour faire asseoir cette Violette Nozière sur le banc des accusés. Un an ! Elle avait tué avec quelle ingéniosité ! Un an, parce qu’il est nécessaire, indispensable d’éclairer ces messieurs du jury et de faire revivre, sous leurs yeux, le passé de Violette Nozière et ses débuts dans la galanterie. Elle a tué, tout le reste n’est que littérature. Cette reine du pavé m’a l’air d’une bonne sans place, même pas, d’une boniche endimanchée qui ne possède dans son sac que de mauvais certificats.

Son père a abusé d’elle ? Si cela était…, elle a tué. Elle grimace, elle ne pleure pas… elle réserve ses sanglots. »

A gauche, Violette Nozière est le symbole d’une jeunesse victime de la société patriarcale et de ses dérives, une société minée par la crise économique et les scandales ; Violette est une de ces jeunes filles qui veulent échapper à un avenir tout tracé : être une bonne mère et une bonne épouse ; on rappelle que Jean Dabin, le corrupteur de Violette, est un camelot du roi.

A côté du commissaire Guillaume (cf. plus bas), nombre d’intellectuels, écrivains, poètes, peintres, prennent fait et cause pour Violette Nozière, en particulier les surréalistes, dont Aragon, qui la dit victime du patriarcat, ou Marcel Aymé : « dans l'hypothèse d'un inceste, quelle pitié ne méritait pas la malheureuse, et quel pardon ! ».

En mars 1953, après la réhabilitation de Violette, André Breton écrit ceci : « De mémoire d'homme, jamais affaire criminelle n'aura fait surgir à la cantonade plus belle collection de crapules que le procès Violette Nozières, il y a vingt ans … À qui la palme, du père souilleur de sa fille c'était la conviction du commissaire Guillaume, mais la défense se garda bien d'invoquer son témoignage, de l'amant de cœur Jean Dabin, camelot du roi-maquereau, du vicomte de Pinguet qui courut donner la jeune fille au sortir de son lit, des infâmes chroniqueurs judiciaires qui signaient Pierre Wolff ou Géo London les papiers que j'ai sous les yeux ou du mystérieux protecteur M. Émile Émile Cottet, 60 rue des Tournelles, 3e arrondissement, qui a attendu le 26 février 1953 pour se faire connaître à France-Soir : il s'agit d'un honorable commerçant ? ».

Dernières remarques

Complicité ou non ? Violette a toujours affirmé qu’elle a agi seule. Il reste cependant le mystère de la fausse lettre du docteur Deron qui n’a pas été retrouvée ; est-ce que Violette l’a détruite pour supprimer une preuve de complicité ?

Mme Nozière estime que la lettre était trop savamment rédigée ; aurait-elle reconnu l’écriture de sa fille ? Elle est restée persuadée que sa fille avait un complice. Le soménal n’est pas un somnifère très usité, quelqu’un lui a-t-il soufflé le nom ?

Le commissaire Marcel Guillaume juge crédible l’accusation d’inceste : l’affaire prend une nouvelle dimension quand elle est confiée au commissaire divisionnaire Marcel Guillaume qui s’est occupé des enquêtes sur la bande à Bonnot (cf. 29), Landru (cf. 33) et l'assassinat du président Doumer (cf. 36). « Il y a des cris de sincérité auxquels on ne peut pas se tromper : c'est un de ces cris que j'ai entendu au cours de la soirée du 28 août, et qui me fait écrire aujourd'hui que, si coupable que fût Violette Nozière, elle méritait du moins d'obtenir les circonstances atténuantes».

Le 28 août 1933, il a une brève conservation avec Violette malgré l’interdiction qui lui est faite de l’interroger directement : « En courtes phrases haletantes, brèves, elle nous raconta comment un jour son père avait odieusement abusé d'elle, pendant un voyage de sa mère. Quand celle-ci fut de retour, elle n'avait rien osé lui avouer, par peur. Et, docilement, pendant des mois et des années, elle s'était prêtée à l'odieux caprice de l'homme pour qui elle ne pouvait plus éprouver que de la haine et du mépris, mais un jour, elle avait fait la connaissance d'un amant qu'elle avait tout de suite aimé avec cette inconscience des courtisanes, mais aussi avec cette passion qui est peut-être leur seule pureté. Alors, elle avait essayé de se refuser à son père, hélas ! - Sa mort seule pouvait me délivrer de lui, conclut-elle d'une voix lassée, et c'est ainsi qu'est née peu à peu en moi, l'idée de l'empoisonner … […] Si j’ai agi ainsi, vis-à-vis de mes parents, c'est que, depuis six ans, mon père abusait de moi. Mon père, quand j'avais douze ans, m'a d'abord embrassée sur la bouche, puis il m'a fait des attouchements avec le doigt, et enfin il m'a prise dans la chambre à coucher et en l'absence de ma mère. Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin que nous possédions près de la Porte de Charenton, à intervalles variables, mais environ une fois par semaine. Je n'ai rien dit à ma mère parce que mon père m'avait dit qu'il me tuerait, et qu'il se tuerait aussi. Mais ma mère ne s'est jamais doutée de rien. Je n'ai jamais parlé des relations que j'avais avec mon père, à aucun de mes amants, ni à personne … Il y a déjà deux ans que j'ai commencé à détester mon père, et un an que j'ai pensé à le faire disparaître » Interview dans Paris-Soir, 1937

A aucun moment, le commissaire Guillaume n’est appelé à la barre : « Durant les longues journées du procès, je restais dans les couloirs du palais de justice, prêt à déposer, à faire partager par ces hommes qui avaient la mission sacrée de juger un être humain, ma conviction que Violette m'avait paru sincère, et j'aurais voulu pouvoir leur dire aussi que nous devions nous montrer d'autant plus indulgents que nous n'avions pas toujours fait notre devoir vis-à-vis de ces enfants perdus, que nous n'avions pas su proposer un idéal à leur jeunesse […] mais je n’eus pas à dire tout cela : la défense elle-même ne me fit pas appeler».

Mots tabou : la presse évite les termes « inceste » ou « viol » qui relèvent de l’interdit culturel ; même si Violette maintient ses accusations pendant le procès, la question de l’inceste n’est jamais clairement abordée, y compris pas la défense. Mais l’affaire permet à des langues de se délier et à Paul Eluard d’écrire ces mots : « Violette a rêvé de défaire / A défait / L'affreux nœud de serpents des liens du sang».

Dans ce même immeuble, rue de Madagascar, sept mois auparavant, l’épicier Landry qui tenait boutique au rez-de-chaussée, avait tué de trois coups de revolver Yvonne Mercier, la trop intime amie de sa femme qu’il avait surprise au domicile conjugal.

Compléments :

Violette Nozière, le monstre en jupons | historia.fr

Violette Nozière, film de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert (1978)