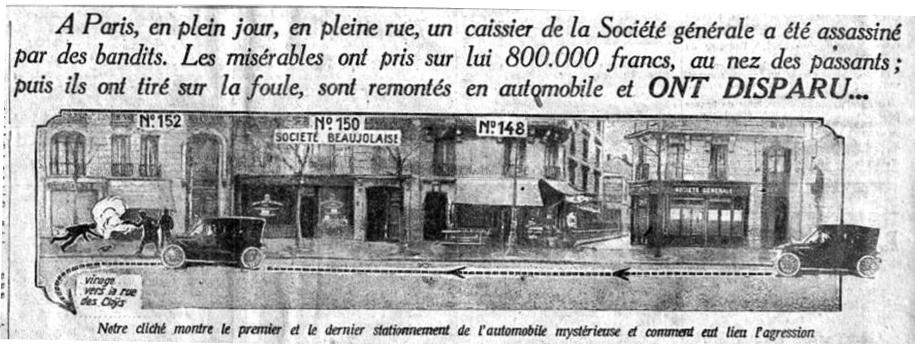

29 : Jeudi 21 décembre 1911 - La bande à Bonnot

148, rue Ordener (18e)

Sommaire :

L'Anarchie, carrefour des anarchistes

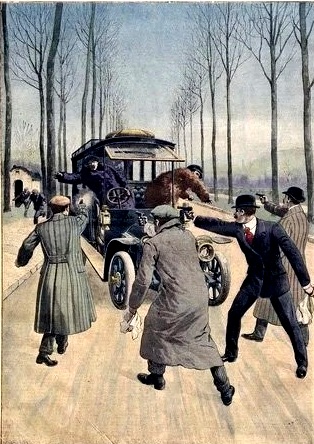

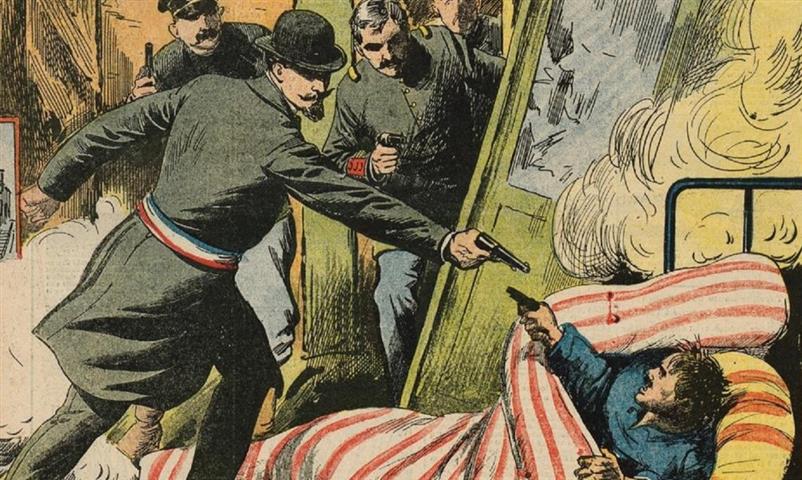

24 avril 1912, à Ivry, une tentative d'arrestation de Bonnot qui tourne mal

Reste Valet et Garnier en liberté ; on recommence à Nogent-sur-Marne

Vers huit heures, Alexandre Thomas, boucher au 163 rue Ordener, remarque une grande voiture automobile qui stationne sous la pluie devant le numéro 142. Elle paraît avoir fait un long trajet, tant elle est maculée de boue. Le chauffeur, qui ne quitte pas son volant, laisse tourner son moteur. Les stores sont baissés et le chauffeur converse par le cornet avec des voyageurs invisibles.

Au bout d’un temps, l’automobile avance d’une cinquantaine de mètres, à la hauteur du 148, devant l’agence de la Société générale. Un passager descend pour s’entretenir à voix basse avec le chauffeur ; il est de petite taille, porte un pardessus de couleur sombre et un chapeau melon à bords plats, et prend soin de cacher son visage.

A 8h50, la voiture avance à nouveau de quelques mètres pour stopper devant le dépôt de vins de la Compagnie beaujolaise au n° 150 ; le moteur continue de tourner, le chauffeur semblant toujours prêt à démarrer.

Deux minutes plus tôt, venait de descendre du tramway Trinité-Saint-Ouen à la station Championnet, Ernest Caby, garçon payeur de la Société générale, porteur d’une volumineuse sacoche contenant 800 000 francs de titres et 5 500 francs en or, argent et billets. M. Caby remplit momentanément les fonctions de caissier-payeur à la succursale et est chargé, chaque matin, d’aller chercher les valeurs au siège, rue de Provence.

Alfred Peemans, employé de l’agence bancaire, attend Caby à la station Championnet avec pour mission de l’escorter. Au moment où ils arrivent à hauteur du 152, le passager de la voiture frappe aux vitres, la portière s’ouvre, deux hommes descendent et marchent à la rencontre des deux employés. L’un des hommes braque un revolver sur Ernest Caby, trois détonations retentissent ; le caissier, frappé en pleine poitrine, s’affaisse au pied d’un arbre. Les deux hommes arrachent la lourde sacoche alors que M. Peemans, s’enfuit vers l’agence. Caby, atteint de deux balles, hoquette.

Une foule s’élance vers les deux hommes qui, se pressant à peine et traînant le lourd sac, se dirigent vers la voiture dont le jeune homme tient toujours la portière ouverte.

Une fusillade part de la voiture : le chauffeur tire vers la foule pour protéger ses complices. Alors qu’ils montent dans l’automobile, la lourde sacoche glisse et roule dans le ruisseau ; ils se baissent tranquillement pour la ramasser.

Les quatre bandits enfin installés, le chauffeur démarre, décrit une courbe et s’engage dans la rue des Cloys. Il s’en faut de peu qu’elle percute un autobus qui vient en sens inverse. Les bandits prennent la rue Montcalm alors qu’une foule continue à courir, criant : « à l’assassin ! », les fuyards répondent par des grêles de balles. Après la rue Vauvenargues prise à vive allure, mettant en émoi les passants et les commerçants, la voiture disparaît sur les boulevards extérieurs.

Par un miraculeux hasard, personne dans la foule n’a été touché.

M. Caby, après avoir reçu les premiers soins dans une pharmacie du quartier, est transporté à l’hôpital Bichat ; on retrouve, attaché à sa chaîne, le portefeuille contenant 20 000 francs en billets que les bandits n’ont pas pu arracher.

La voiture est une Delaunay-Belleville vert et noir de 12 CV, modèle 1910, choisie par les braqueurs pour sa fiabilité et sa rapidité. Elle a été volée le 14 décembre à Boulogne-sur-Seine à monsieur Lenormand.

Qui sont les quatre hommes ? Celui qui a tiré les coups de feu s’appelle Octave Garnier, 22 ans, boulanger de formation ; le jeune homme au chapeau melon est menuisier et s’appelle Eugène Dieudonné ; l’homme qui ramasse la lourde sacoche, Raymond Callemin ; et le chauffeur, Jules Bonnot. Tous se réclament de la mouvance anarchiste, active depuis la fin du siècle précédent et le boom industriel (cf. 22).

L’Anarchie, carrefour des anarchistes

A Romainville, rue du Chevalier-de-la-Barre, se trouvent l’imprimerie et le siège du journal l’Anarchie, journal fondé par Albert Libertad, géré par Viktor Kilbatchich et sa compagne, Rirette Maîtrejean. Celle-ci est couturière ; elle a suivi des cours à la Sorbonne et dans les universités populaires, elle est mariée à Louis Maîtrejean, condamné à cinq ans de prison pour fausse monnaie, et est mère de deux enfants.

Les activistes anarchistes se retrouvent à l’adresse du journal à Romainville ou bien rue des Amandiers dans le XXe arrondissement, ou encore au carrefour des rues Fessart et Mélingue sur la Butte du Chapeau-Rouge dans le XIXe ; ce type de publication connaît beaucoup d’aléas.

Viktor Kilbatchich, par ses articles et ses conférences, prône l’anarchisme libertaire et individualiste ; il fait figure d’idéologue.

Quelques dizaines de personne gravitent autour du journaliste ; la plupart d’origine ou de formation ouvrière ont entre vingt et trente ans, : Charles Reiner est ouvrier fondeur, Etienne Monier a été placé à douze ans comme jardinier, Bernard Gorodesky, fils d’émigrés russes, est typographe, Jean Dettweiller, ouvrier serrurier…

Originaires de province pour nombre d’entre eux, certains de Belgique, tels Viktor Kilbatchich ou Jean de Boë. Antimilitaristes, plusieurs ont été condamnés pour insoumission tels Pierre Jourdan, Emile Bachelet, David Bélonie, qui se ont souvent enfuis en Suisse et qui, paradoxalement, auront souvent un certificat de bonne conduite quand ils seront incorporés lors de la Première Guerre mondiale.

Les femmes sont bien présentes telles Louise Hutteaux, compagne de Pierre Jourdan, Anna Dondon, condamnée à cinq ans de prison pour faux-monnayage, ou Barbe Le Clerc’h.

Viktor Kilbatchich s’inquiète de la dérive « illégaliste » d’une partie du mouvement : du « fait insurrectionnel » comme moyen de propagande le plus efficace qui englobe les actes de terrorisme, les expéditions punitives, le sabotage, le boycott, voire certains actes de guérilla. Du fait insurrectionnel au « grand banditisme », il n’y a qu’un pas.

Parmi les « illégalistes », figurent les principaux membres de ce que la presse appellera la « bande à Bonnot ».

La « Bande à Bonnot »

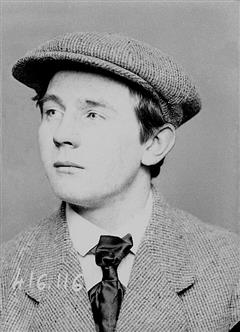

Eugène Dieudonné : Originaire de Nancy, orphelin de père, ouvrier ébéniste apprécié de ses patrons, il fréquente les milieux libertaires de Nancy où il rencontre les frères Bill qu’il retrouvera au siège du journal l’Anarchie, dont il est l’un des rédacteurs ; il habite rue Nollet dans le quartier des Batignolles avec sa femme, Louise Kayser et son fils au moment du braquage de la rue Ordener.

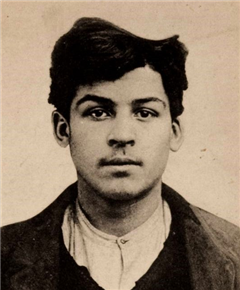

André Soudy : né en 1892 à Beaugency, issu d'une famille très pauvre, apprenti boucher à onze ans. Révolté dès son plus jeune âge, ses actes de petite délinquance lui valent un an en prison : « J'suis un Pas-de-chance, j'écope tout le temps ! » répète-t-il sans cesse. C’est après sa sortie de prison en 1911 qu’il fréquente la communauté anarchiste de Romainville.

Etienne Monier : natif d’Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, une petite ville à forte tradition anarchiste. Ce fils de vignerons refuse de se soumettre au service militaire et s’enfuit à l’étranger en 1910 ; il utilise les papiers d’un anarchiste décédé du nom de Symentoff pour revenir en France. Monier est un « illégaliste » convaincu. Insoumis, il fuit en Belgique où il rencontre Octave Garnier, Edouard Carouy et Raymond Callemin. C’est à Romainville qu’il fait connaissance avec Jules Bonnot.

René Valet : né à Verdun en 1890, serrurier, lui aussi réfugié en Belgique pour échapper au service militaire en 1910, il y rencontre Octave Garnier. Revenu en France en 1910, il fréquente Viktor Kilbatchich et Rirette Maîtrejean, s’installe dans la communauté de Romainville et fait la connaissance d’Anna Dondon qui devient sa compagne.

Edouard Carouy : un wallon, fils de cabaretier et orphelin de mère. Il est machiniste dans une imprimerie à Bruxelles quand il fait la connaissance de Raymond Callemin avec qui il commet quelques cambriolages.

Raymond Callemin, dit « la Science » :

Il est né en 1890 à Bruxelles, tout comme Viktor Kibaltchich, son ami d’enfance. Des études jusqu’à seize ans, photographe de profession. Arrivé à Paris, il est de la communauté de Romainville, participe à la rédaction du journal. Son surnom de « Raymond la Science » lui vient de son goût pour la lecture ou bien de ce que «« Callemin ne cessait, dans les parlottes anarchistes, d'appuyer les moindres affirmations sur l'autorité de la science. Son sobriquet lui fut décerné par dérision par ses camarades. »

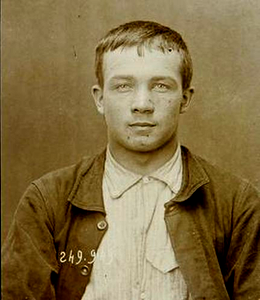

Octave Garnier, dit « le Terrassier » :

Fils d'un manouvrier, apprenti boucher et boulanger ; il connaît la prison dès 17 ans, ce qui, de son propre aveu, le rend encore plus rebelle. Déçu par le syndicalisme, il se tourne vers les milieux anarchistes. En 1910, il s’enfuit en Belgique pour échapper au service militaire ; il y rencontre René Valet, René Callemin, Edouard Carouy, perfectionne les techniques du cambriolage, de la contrefaçon, et rencontre Marie Vuillemin dans le café où elle travaille, belge et anarchiste comme lui.

Recherché par la police belge pour un cambriolage et le meurtre d’un chauffeur lors d’un vol de voiture, il revient en France en avril 1911, accompagné de Marie « La Belge » et fait la connaissance quelques mois plus tard de Jules Bonnot, au siège de L'Anarchie. Comme d'autres au sein de la communauté de Romainville, il adopte une « diète scientifique » qui proscrit le sel, l'alcool et la viande.

Et pour finir, le chef, Jules Bonnot :

Jules Joseph est né en 1876 dans le Doubs. Son père est ouvrier fondeur ; il perd sa mère à dix ans. « Il était paresseux, indiscipliné, insolent », dit de lui son instituteur. Chassé de la maison familiale, il se retrouve à Nancy où il écope de trois ans de prison pour coups, outrage et rébellion.

En revanche, il est doté d’un certificat de bonne conduite au service militaire et obtient un brevet de tireur d’élite ! Libéré, il se marie en 1901 à Sophie Burdet, fille d’agriculteurs et couturière.

Sophie, Jules et Justin

Côté professionnel, son activisme syndical ne facilite pas l'embauche ; il est un temps employé chez Berliet à Lyon alors que sa femme accouche d’un enfant, Justin. Fiché « très violent et méchant », il quitte Lyon pour Saint-Etienne ; la famille loge chez Antoine Besson, secrétaire de son syndicat puis amant de Sophie. Les amants partent en Suisse avec Justin (qu’un décret présidentiel de 1925 obligera à adopter le patronyme de « Besson » à la place de « Bonnot »).

Abandonné par sa femme, chômeur, c’est alors que la « carrière » de Jules Bonnot commence : des cambriolages avec Joseph Platano, d’origine italienne, signalé « dangereux anarchiste », qui lui permettent d’ouvrir deux ateliers de mécanique à Lyon et de réparer des voitures bien utiles pour les braquages de nuit.

Après un séjour à Londres où, selon la légende, il aurait été le chauffeur de Conan Doyle, Bonnot est de retour à Lyon et retrouve Platano.

Novembre 1911, Platano et Bonnot, recherchés par la police, décident de monter à Paris, volent une voiture et prennent le chemin de la capitale. Le 27 novembre, près du Châtelet-en-Brie, deux détonations sont entendues par des témoins. Joseph Platano est retrouvé, mort, avec deux blessures à la tête. Bonnot affirme que Platano s’étant blessé en manipulant son browning, il a dû l’achever. Bonnot a ainsi récupéré 27 000 francs que Platano portait sur lui….

A Romainville, l’arrivée de Jules Bonnot va servir de catalyseur.

L’engrenage

Retour rue Ordener : quatre bandits utilisant une voiture pour un braquage, l’événement a un retentissement considérable ; c’est une première alors que les policiers se déplacent encore à cheval ou en vélocipède. La presse les appelle la « bande en automobile » et ils vont devenir des vedettes dont la France entière va suivre les forfaits car ils n’en restent pas là, bien entendu.

La voiture est abandonnée à Dieppe ; Raymond la Science va tenter de négocier les titres en Belgique, sans succès. Le bilan du hold-up se limite à 5 000 francs. Il faut donc monter un nouveau coup.

Un cambriolage chez un armurier de la rue Lafayette, suivi, le 31 décembre, d’une tentative de vol de voiture à Gand par Garnier, Bonnot et Carouy, mais qui tourne mal : ils sont surpris par le chauffeur ; Carouy tue un veilleur de nuit alerté par le bruit.

Quelques jours plus tard, le 3 janvier 1912, Carouy et Marius Metge cambriolent une maison à Thiais. Un cambriolage qui tourne au crime crapuleux : Carouy tue le propriétaire, monsieur Moreau, rentier de 92 ans, et sa gouvernante, madame Arfaix.

La bande est informée qu’une De-Dion-Bouton doit être convoyée de Paris sur la Côte d’Azur le 25 mars 1912. Ils sont cette fois six pour l’opération : Bonnot, Callemin, Garnier, Monier, Valet et Soudy. A Montgeron, ils mettent en place un traquenard : Bonnot agite un mouchoir blanc au milieu de la route, la voiture s’arrête et, aussitôt, le reste de la bande surgit ; croyant que le chauffeur va sortir une arme, Garnier et Callemin l’abattent et blessent le passager. Selon ce dernier, Bonnot se serait écrié : « Arrêtez ! Vous êtes fous ! Arrêtez ! » au moment de la fusillade.

La bande doit avoir une prédilection pour la Société Générale : c’est vers l’agence de cette banque à Chantilly qu’ils se dirigent avec la voiture volée. L’attaque est sanglante, Garnier, Callemin, Valet et Monier surgissent, tuent deux employés, s’emparent de 50 000 francs en or et billets avant de s’enfuir ; Bonnot démarre alors que Soudy, armé d’un fusil, veille à ce que personne ne les poursuive. Que peut la police qui arrive à cheval et en vélo ?

Pour les journaux, l’opinion et la police, la coupe est pleine !

Arrestations

Les premières identifications sont faites par Ernest Caby, le caissier agressé rue Ordener. Il reconnaît Garnier, Callemin et Dieudonné.

Les filatures et les dénonciations se multiplient, Bonnot est identifié en février 1912

Marius Metge dit « le Cuisinier » et sa maîtresse, Barbe Le Clerc’h, sont arrêtés dès le lendemain des crimes de Thiais.

Jean Dettweiller, garagiste rue de l’Harmonie, est arrêté dès le 18 janvier, la Delaunay-Belleville de la rue Ordener ayant été repérée dans son garage.

Eugène Dieudonné est arrêté le 29 février 1912 dans une pension de la rue Nollet où il vit avec sa femme et son fils ; il nie toute participation. Garnier l’innocente par voie de presse ; les époux Reinert qui affirment être allés avec lui à Nancy ce même jour sont arrêtés pour faux témoignage.

David Bélonie (préparateur en pharmacie, soupçonné de faux-monnayage), est arrêté le 11 mars à Rouen pour détention des titres dérobés rue Ordener.

Viktor Kilbatchich et Rirette Maîtrejean sont arrêtés le 25 mars ; leur domicile est perquisitionné peu de temps après que le couple a hébergé Garnier et Callemin par solidarité, bien que désapprouvant les méthodes de la bande. Ils sont inculpés de « complicité de vol par recel d'armes dérobées chez un armurier de la rue Lafayette ».

André Soudy est arrêté le 30 mars 1912 devant la gare de Berck-Plage, alors qu’il était hébergé par les Baraille, couple d’anarchistes.

Edouard Carouy est arrêté le 4 avril à Lozère, Seine & Oise. Il nie les crimes de Thiais bien que ses empreintes aient été retrouvées sur les lieux, en même temps que celles de Marius Metge.

Raymond Callemin tombe dans une souricière le 7 avril devant le 48, rue de la Tour d’Auvergne, ceinturé avant d’avoir pu sortir son browning. Raymond la Science était hébergé à cette adresse par Louise Hutteaux, sage-femme, et Pierre Jourdain, surnommé Pierre l’Apache. Louise sera remise en liberté en juillet 1912 en raison de son état de santé avant de bénéficier d’un non-lieu ; un an plus tard, elle est condamnée à cinq ans de prison pour avortements. Quant à Pierre Jourdain, cet ancien insoumis sera décoré de la Croix de Guerre pendant la Première Guerre mondiale.

Lors de son arrestation, Raymond La Science aurait dit aux policiers : « Vous faites une bonne affaire ! Ma tête vaut cent mille francs, chacune des vôtres sept centimes et demi. Oui, c’est le prix exact d’une balle de browning ! »

Etienne Monier est arrêté le 24 avril dans un petit hôtel de Belleville.

Henri Crozat de Fleury, employé de commerce, et Jean-Baptiste Pancrazi, sont arrêtés à leur tour le 27 avril après avoir tenté de négocier des titres financiers provenant du vol de Thiais par Carouy et Metge.

Enfin, Jean-Marcel Poyer, est arrêté plus tard, le 20 juin 1912, rue Montorgueil : on trouve sur lui et à son domicile, un poignard, deux brownings, un Smith & Wesson, trois chargeurs, quarante-deux balles, du cyanure de potassium, des pinces monseigneur, des flacons de chloroforme, un cahier rempli de formules pour la fabrication d’explosifs, quatre autres revolvers, deux masques de drap noir, un attirail pour faux-monnayage et une marmite destinée à être transformée en bombe !

24 avril 1912, à Ivry, une tentative d’arrestation de Bonnot qui tourne mal

Accompagné de quatre policiers, le commissaire Jouin, sous-chef de la Sûreté nationale, effectue une perquisition 63, rue de Paris à Ivry (actuellement avenue Maurice Thorez), au domicile d’Antoine Gauzy, marchand de nouveautés ; une adresse trouvée dans les papiers de Monier. Suivi des brigadiers Colmar et Robert, et de Gauzy, le commissaire monte au premier étage, débouche dans deux chambres tous volets fermés. Jouin distingue une ombre dans la dernière pièce et s’écrie : « Mais c’est Bonnot ! ». Jouin et Colmar, non armés, se jettent sur Bonnot et prennent le dessus dans la bagarre jusqu’à ce que le bandit sorte son browning et tire quatre fois. Jouin est mortellement touché à la tête, Colmar grièvement blessé. Arrivé quelques secondes après, Robert voit Jouin et Bonnot inertes sur le sol, les croit morts et transporte Colmar au rez-de-chaussée. Bonnot, seulement blessé au bras par un de ses tirs, en profite pour se précipiter sur le palier, entre dans l’appartement d’une femme qui avait ouvert sa porte en entendant les détonations. D’une fenêtre, il saute sur le toit d'une cabane, suit la crête d’un mur avant de se laisser glisser sur un sentier et disparaître.

Gauzy, menotté, manque d’être écharpé par la foule en colère,

prête à la lyncher, lors de son transfert à la gendarmerie.

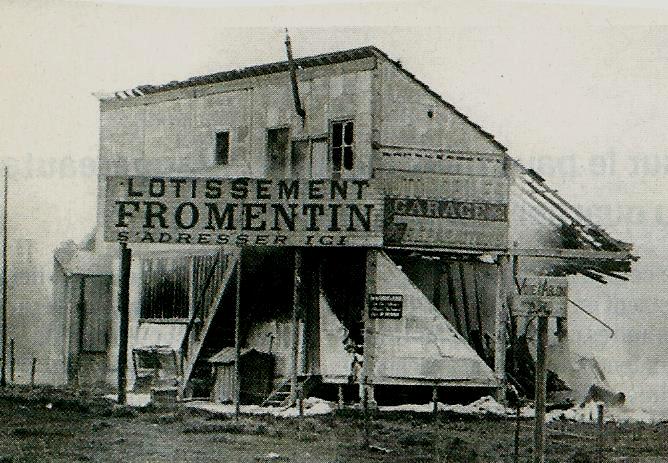

Le siège du « Nid Rouge »

Plus que jamais traqué, Jules Bonnot trouve refuge dans une autre communauté anarchiste, le « Nid Rouge », le « lotissement Fromentin » à Choisy-le-Roi (8, rue Jules Vallès), un garage appartenant à Alfred Fromentin, « l’anarchiste millionnaire » et loué depuis 1910 par un garagiste, Jean Dubois, un ancien de la légion. Le garage a servi de remise pour les automobiles ayant servi aux braquages de la rue Ordener et de Chantilly.

Les opérations sont désormais menées par Xavier Guichard, le directeur de la Sûreté. Les renseignements recueillis par les indicateurs mènent rapidement les policiers à la planque du bandit le plus recherché de France ; un médecin aurait signalé qu’il a soigné là-bas un homme blessé.

Bonnot est localisé le samedi 27 avril et il a repéré le détachement de policiers. Conscient de l’imminence du dénouement, il se retranche au premier étage du bâtiment.

A 7 h35, Guichard, accompagné de seize inspecteurs pénètre dans le garage ; ils sont accueillis par les coups de feu de Jean Dubois qui est abattu. Des coups de feu partent alors du balcon ; Bonnot, protégé derrière une pancarte en bois, arrose les policiers d’une cinquantaine de balles, blessant un inspecteur. Les policiers battent en retraite.

Le chef de la Sûreté préfère alors cerner la maison isolée au milieu des champs et attendre les renforts plutôt que de donner l’assaut.

Le préfet Lépine est prévenu ; il supervise les opérations et met les moyens : tous les agents disponibles du XIIIe arrondissement, la 1ère brigade de réserve, les gendarmes des brigades voisines, des policiers des commissariats de la banlieue, une compagnie à pied de la garde républicaine.

Après qu’un clairon eut sonné la générale, les hommes valides possédant une arme accourent, des pompiers, des permissionnaires, des chasseurs avec leur fusil, jusqu’à un régiment de Zouaves avec sa mitrailleuse Hotchkiss !

Et les badauds par milliers, peut-être dix mille, cachés derrière les arbres ou massés derrière les cordons de garde ; on se bat pour les meilleures places ! Colette, accourue en hâte de Paris, se fait insulter car son chapeau trop large masque la vue des derniers rangs. Dantesque et grotesque à la fois, le siège de Choisy va pouvoir commencer. Il va durer quatre heures.

C'est une fusillade continue mais inefficace et qui n’empêche pas Bonnot de sortir de temps en temps sur le balcon et de rédiger son testament.

Pour mettre un terme aux tergiversations, Félix Fontan, le lieutenant de la garde républicaine, propose de faire sauter le garage avec une voiture à bras remplie de bâtons de dynamite. Une première tentative avec l’aide d’un agent de la Sûreté, tous deux protégés par des matelas, échoue, la mèche est éteinte par le vent. Une deuxième tentative n’écorne qu’un coin du garage. La troisième tentative avec une charrette de paille et une charge de dynamite, poussée par un cheval, est un succès ; la partie arrière du garage s’effondre, l’intérieur est éventré.

Grièvement blessé par l’explosion, Bonnot prend encore le temps de finir son testament, et d'innocenter cinq personnes dont Dieudonné. Il accueille enfin les policiers en tirant un dernier coup de feu, enroulé dans un matelas, pour résister « aux cognes » jusqu’au dernier moment. Il reçoit une fusillade en réponse. Grièvement blessé de six balles, Jules Bonnot meurt en arrivant à l’Hôtel-Dieu.

Diaporama (survoler l'image)

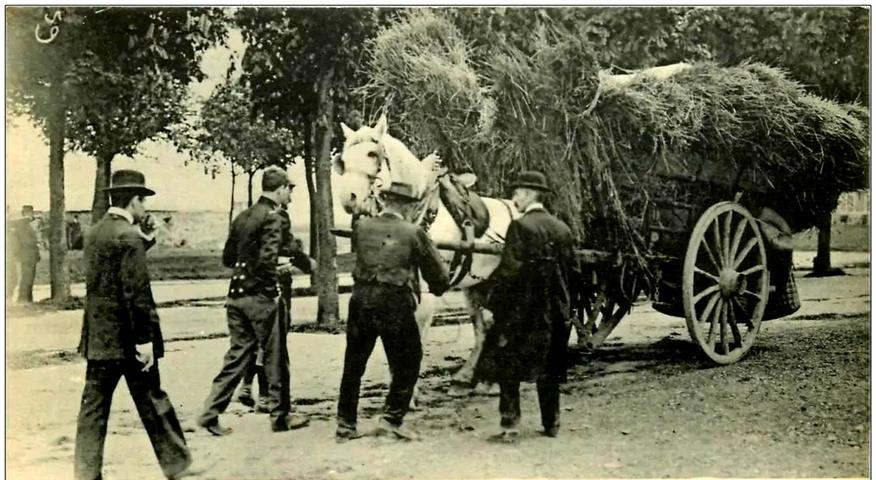

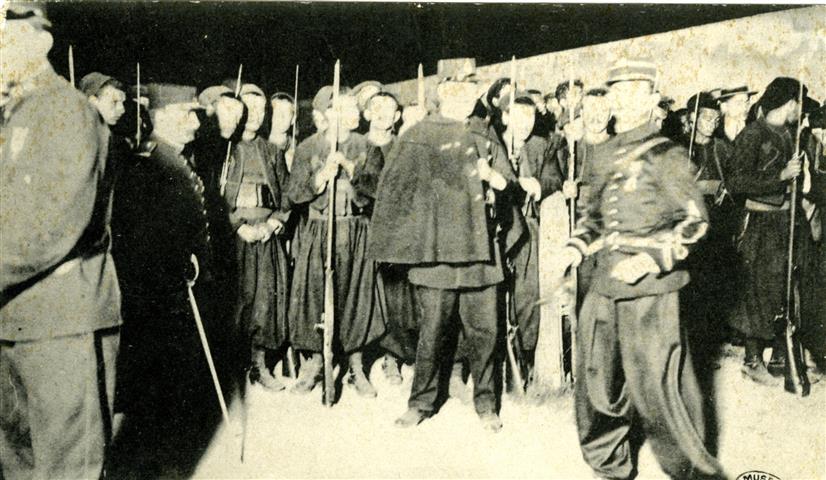

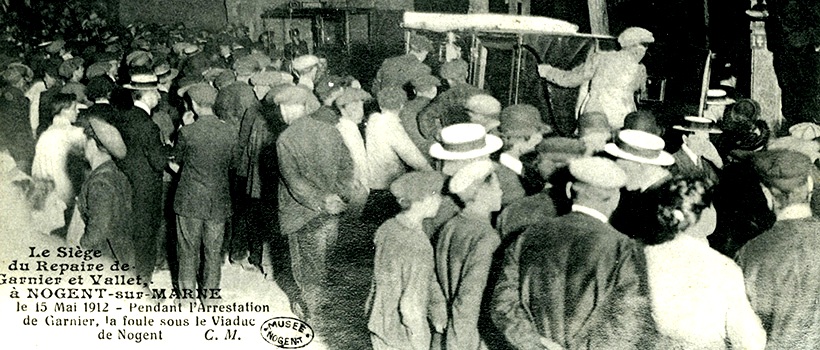

Reste Valet et Garnier en liberté ; on recommence à Nogent-sur-Marne

15 mai 1912 : Valet et Garnier ont été localisés la veille, le 14 mai, dans un pavillon en location de Nogent-sur-Marne, 9, rue du Viaduc. Les policiers comptent bien réaliser une arrestation en douceur mais, tout comme à Choisy-le-Roi, ils ont été repérés, ce qui laisse aux deux complices le temps de se retrancher. Armés de sept brownings semi-automatiques, de deux Mauser à canon long, ils comptent vendre chèrement leur peau.

Ils sont trois dans la maison ; Marie Vuillemin devenue la maîtresse de Garnier est avec eux. Pas pour longtemps car les deux hommes, voulant se défendre seuls, la mettent dehors contre son gré. Anna Dondon, la compagne de Valet, a déjà été arrêtée hors de la maison.

Les forces en face sont, cette fois, composées de 50 détectives, 250 agents de police parisiens, des compagnies de gardes républicains et 400 zouaves du fort de Nogent. Et, bien entendu, en présence de la foule, arrivée en nombre en auto, vélo ou tramway.

Les zouaves avant l’assaut

Neuf heures de fusillade sans résultat, malgré les mitrailleuses lourdes. Du haut du viaduc, Kling, le directeur du Laboratoire municipal de chimie, jette des paquets explosifs de mélinite, en vain. A minuit, n’étant pas arrivés à bout de la résistance des deux anarchistes, un régiment de dragons parvient à faire sauter la villa. La police, ayant donné l’assaut, achève les deux hommes (Garnier est mort d’une balle dans la tempe droite) et doit ensuite se battre avec la foule pour récupérer les corps que celle-ci voulait réduire en bouillie. Valet a eu le temps de tirer quatre coups de feu. Les deux corps seront enterrés dans des tombes anonymes.

Le 21 mars, Garnier avait envoyé une lettre au Matin où il mettait les forces de police au défi de l’arrêter : « je sais que je serai vaincu que je serai le plus faible, écrit-il, mais je compte bien faire payé [sic] cher votre victoire ». Il innocente lui aussi Dieudonné, affirmant être l’auteur des crimes dont celui-ci est accusé.

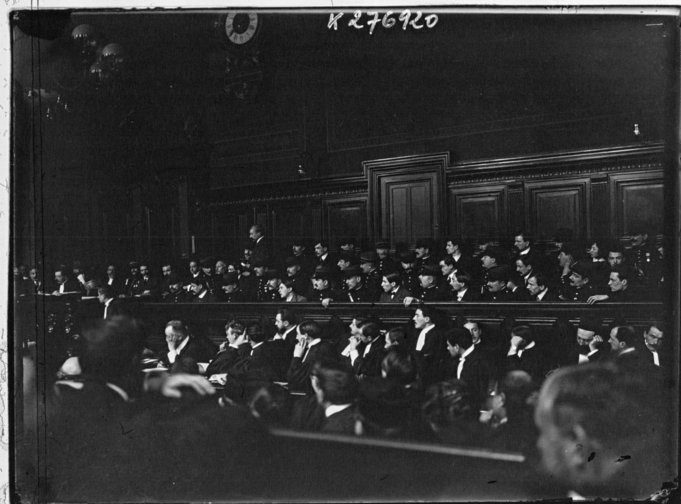

Procès des survivants

21 personnes comparaissent devant les Assises de la Seine du 3 au 27 février 1913.

(gallica.bnf.fr)

Raymond Callemin se sert du procès pour exprimer sa révolte, affirme sa responsabilité avec fierté mais nie les faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à mort.

Edouard Carouy et Marius Metge comparaissent pour le double meurtre de Thiais. Leurs empreintes les accusent sans équivoque, ils sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

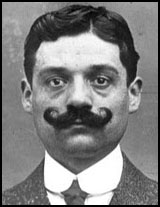

Etienne Monier et André Soudy ont été reconnus formellement lors du braquage de Chantilly. Ils sont condamnés à mort ; Soudy n'a jamais tué personne (portrait).

Victor Kilbatchiche est présenté comme la tête pensante de la bande mais il s’en défend, arguant que, s’il a hébergé des membres de la bande, il n’a jamais profité du produit des vols. Il est condamné pour complicité et recel d’armes, écope de cinq ans de prison et cinq ans d’interdiction de séjour. Rirette Maîtrejean sera, en revanche, acquittée ; elle épousera Victor pendant qu’il purge sa peine en prison.

Quant à Eugène Dieudonné, il est condamné à mort pour sa soi-disant participation à l’agression de la rue Ordener, malgré les alibis et les écrits d’Octave Garnier et de Jules Bonnot le disculpant. A l’audition de la sentence, Callemin se lève, revient sur sa déclaration et avoue sa participation au braquage, « Caby s’est trompé, c’est Garnier qui l’a agressé ». La condamnation est confirmée.

Jean de Boë, natif de Belgique, ami d’enfance de Callemin, écope de dix ans de travaux forcés pour recel.

Bernard Gorodesky : est condamné par contumace à 10 ans de réclusion pour avoir donné l’asile à Bonnot et Garnier ; on ne retrouvera jamais sa trace.

Barbe Le Clerc’h, la compagne de Marius Metge, inculpée de recel dans l’affaire de Thiais, est acquittée. Tout comme Marie Vuillemain, « Marie la Belge ».

David Bélonie, condamné à quatre ans de prison pour vol et complicité. Kléber Bernard, six ans de réclusion pour recel et association de malfaiteurs, Henri Crozat de Fleury, cinq ans de réclusion ....

Fin

Le 21 avril 1913, André Soudy, à 21 ans, est le premier à avoir la tête tranchée devant les portes de la prison de la Santé ; « il fait froid, au revoir » sont ses derniers mots avant d’être pris en mains par Anatole Deibler, l’exécuteur des basses-œuvres. Il est suivi par Etienne Monier et Raymond Callemin, qui, quant à lui, s’écrie : « C’est beau hein, l’agonie d’un homme… »

Edouard Carouy a échappé à la guillotine et se suicide après l’annonce de sa condamnation « à perpet’ » en absorbant une pastille de cyanure qu’il avait cachée dans le talon de sa chaussure.

Le défenseur d’Eugène Dieudonné, Me Moro-Gaffieri va utiliser les dernières déclarations de Callemin et Monier pour demander un recours en grâce auprès du président de la République, Raymond Poincaré. La peine du condamné est commuée en travaux forcés à perpétuité. Il est embarqué avec Jean de Boë en Guyane. Après trois échecs, il réussit à s’évader et fuir au Brésil en 1926. Emprisonné à Bélem, il est menacé d’extradition ; mais la campagne menée par Albert Londres mènera à sa grâce. Il s’établit comme fabricant de meubles dans la faubourg Saint-Antoine et meurt en 1944 à Eaubonne après avoir écrit un livre, La vie des forçats.

Marius Metge, autre bagnard, sera libéré en 1931 ; « Le Cuisinier » devient cuisinier dans un restaurant de Cayenne.

Viktor Kilbatchich : expulsé, il rejoint Barcelone et devient Victor Serge ». Après un nouveau séjour dans une prison française, il s’enthousiasme pour la révolution russe, gagne la Russie en 1919, adhère au Parti communiste, une trahison pour les libertaires. Proche de Trotski, Victor Serge dénonce la dérive stalinienne, ce qui lui vaudra d’être condamné à trois ans de déportation en 1933. Libéré grâce à une campagne internationale, il est déchu de sa nationalité soviétique et banni d'URSS en 1936. On le retrouve en France, en Belgique, dénonçant sans relâche le stalinisme. Il finit par rejoindre le Mexique où il meurt en 1947 dans le dénuement le plus total et dans des circonstances suspectes.

Henri Crozat de Fleury, comme plusieurs de ses camarades tels Jean-Marc Poyer, s’engage dans l’armée, lui dans un bataillon d’infanterie légère d’Afrique puis on perd sa trace ; plus de trace non plus d’Anna Dondon jusqu’en 1979 où elle meurt dans une maison de retraite de Bondy, etc.

Pendant six mois, les membres de la « Bande à Bonnot » ont défrayé la chronique, révolutionné les pratiques du banditisme, mis en échec la police avec leurs braquages motorisés et leurs fusils à répétition. Issus de la mouvance « illégaliste » des milieux anarchistes ; individualistes, souvent végétariens, abstinents pour l’alcool mais pratiquant l’amour libre au sein de communautés libertaires.

Leurs coups de main retentissants ont plongé dans l’ombre leurs paroles politiques :

« Réfléchissons.

Nos femmes et nos enfants s’entassent dans des galetas, tandis que des milliers de villas restent vides.

Nous bâtissons les palais et nous vivons dans des chaumières.

Ouvrier, développe ta vie, ton intelligence et ta force.

Tu es un mouton : les sergots sont des chiens et les bourgeois sont des bergers.

Notre sang paie le luxe des riches.

Notre ennemi, c’est notre maître.

Vive l’anarchie. »

Octave Garnier

L'attaque de la rue Ordener illustrée dans le film de Philippe Fourastié, La Bande à Bonnot, avec Bruno Crémer (Bonnot) et Jacques Brel (Callemin)

27 février 1912, Bonnot, Callemin et Garnier volent à nouveau une Delaunay-Belleville que le trio conduit dangereusement au point d’entrer en collision avec un autobus place du Havre, devant la gare Saint-Lazare. Un gardien de la paix qui règle la circulation les interpelle et se saisit du volant. Garnier fait feu à trois reprises ; l’agent s’effondre et la voiture s’éloigne. Tragique coïncidence, le gardien de la paix mortellement blessé s’appelait aussi Garnier.

Les journaux font le rapprochement avec le braquage de la rue Ordener ; le meurtre d’un agent de la force publique déchaîne la colère de l’opinion contre la « bande en automobile ».

Le lendemain, le même trio Bonnot, Garnier et Callemin tente un cambriolage à Pontoise, chez Me Tintan, notaire. Surpris par ce dernier, ils abandonnent le butin.

Puis c’est l’affaire de Montgeron et de la Société générale de Chantilly qui déchaîne la presse contre la bande :