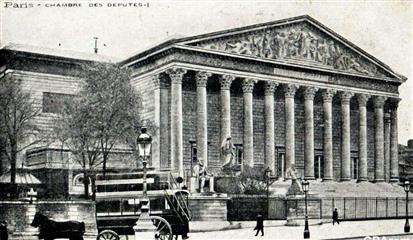

22 : Samedi 9 décembre 1893 – Une bombe dans la Chambre

Assemblée nationale

Sommaire :

Histoire synthétique de l'anarchisme

Préparation de l'attentat du 9 décembre 1893

Pendant deux ans, l'anarchie est à l'ordre du jour en France

Histoire synthétique de l'anarchisme

En quelques mots l’anarchisme, c’est une société sans Etat ; sans être inorganisée, elle est basée sur l'association libre des individus et leur coopération volontaire grâce à l'autogestion.

Trois grands courants naquirent de cette idée de base : le socialisme libertaire, gestion collective égalitariste de la société, le communisme libertaire - « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » créé par Louis Blanc, et l'anarcho-syndicalisme - le syndicat comme moyen de lutte.

Pierre-Joseph Proudhon est le premier à se qualifier d'« anarchiste ». Sa célèbre formule « La propriété, c’est le vol » de 1866, est à préciser : la propriété de ceux qui profitent du travail des autres est le vol ; « la propriété, c'est la liberté » si elle est coopérative, en autogestion par les producteurs eux-mêmes.

Mikhaïl Bakounine pose les bases du socialisme libertaire : la collectivisation des moyens de production gérés par des sociétés ouvrières, l’égalité entre les sexes.

En 1864, la Première Association Internationale des Travailleurs (AIT) est fondée à Londres ; Karl Marx en rédige les statuts. Rapidement, des divergences apparaissent entre les « mutuellistes » proudhoniens et les « collectivistes » proches de Bakounine. Les années suivantes, la fracture se déplace, entre « marxistes » pour qui l’Etat collectivise la production (du haut vers le bas), et « anarchistes » bakouninistes, pour qui les forces vives organisent elles-mêmes la collectivisation (du bas vers le haut).

Les idées anarchistes rencontrent des échos favorables en France, en particulier à Paris où beaucoup d’adeptes participeront à la Commune et connaîtront sa sanglante conclusion.

Des publications apparaissent, la première étant La Révolution Sociale qui s’avère être un sous-marin financé par le Préfecture de Police ! Preuve que ces milieux inquiètent déjà.

Les milieux anarchistes sont déçus de l’impact de leurs idées dans les classes populaires ; c’est pourquoi certains prônent l’action directe à partir de 1881, et « la propagande par le fait ».

La propagande par le fait

Elle proclame le « fait insurrectionnel », moyen de propagande le plus efficace et vise à sortir du terrain légal pour passer d'une « période d’affirmation » à une « période d’action », de « révolte permanente », la « seule voie menant à la révolution ». Cela englobe les actes de terrorisme, les expéditions punitives, le sabotage, le boycott, voire certains actes de guérilla.

C’est ce que va pratiquer Auguste Vaillant.

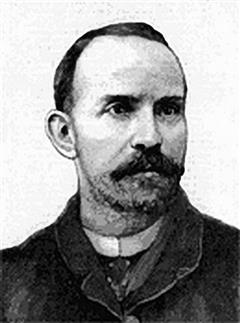

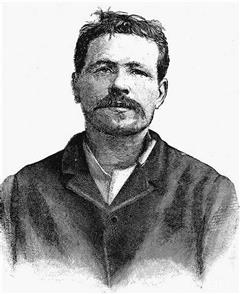

Auguste Vaillant

Né à Mézières en 1861, fils naturel d’un gendarme qui l’abandonne et d’une servante. Il est mis en nourrice, sa mère a épousé un postier qui refuse de le prendre chez lui. A 12 ans, il se retrouve seul à Paris où commence une longue série de petits larcins, grivèlerie, mendicité, et des emplois d’apprenti. Vaillant cherche à sortir de sa condition en s’intéressant à l’astronomie, à la philosophie.

A 22 ans, il épouse Virginie Viol avec qui il a une fille, Sidonie. La famille mène une vie précaire à Clichy où il est éventailliste. Par ses lectures, il se forge une opinion politique confortée par sa propre misère et celle qu’il voit autour de lui ; il s’engage dans l’activisme, participe à de nombreuses réunions. Très actif pendant la campagne des élections législatives de 1885, il rejoint le groupe des « Egaux » de Montmartre, dont l’adversaire est Jules Ferry, alias Ferry-Famine, Ferry-Tonkin…

Pour sortir de la misère, il décide de partir en Argentine avec sa famille, une aventure qui, après trois ans, se solde par un échec. Il revient en France en 1893 avec Sidonie ; sa femme reste en Amérique.

Il s’installe à Choisy-le-Roi, 17, rue de la Raffinerie, avec sa fille et madame Marchal, cousine de sa femme. Il occupe un emploi dans les ateliers de maroquinerie de M. Petipon à Choisy.

Vaillant renoue avec l’activisme, retrouve les milieux anarchistes qu’il avait approchés en 1889. Il crée un « Cercle philosophique » pour initier les ouvriers aux sciences.

Fin 1893, il décide de passer à « la propagande par le fait » après l’arrestation et l’exécution de Ravachol (cf. infra) et la répression des milieux anarchistes qui s’ensuit, décidée par le gouvernement de Jean Casimir-Périer.

Préparation de l’attentat du 9 décembre 1893

Auguste Vaillant quitte son domicile de Choisy-le-Roi le 26 novembre et s’installe le lendemain dans l’hôtel de Mme Pérard, 70, rue Daguerre (XIVe), un établissement assez misérable, juste équipé d'une valise en mauvais état et d'une caisse en bois. Il est bien considéré par la patronne à laquelle il paye un mois d’avance. Là, il ne reçoit personne mais sort fréquemment la nuit.

70, rue Daguerre en 2022

Il quitte l’hôtel le soir du 8 décembre et on ne retrouvera sa trace qu’à la Chambre.

Il y a séance ce samedi 9 décembre ; Vaillant peut assister aux débats grâce à une carte donnée par son député de Seine-et-Oise, M. Argeliès. Il s’installe dans la deuxième tribune publique, à la droite du président de la Chambre, au deuxième étage.

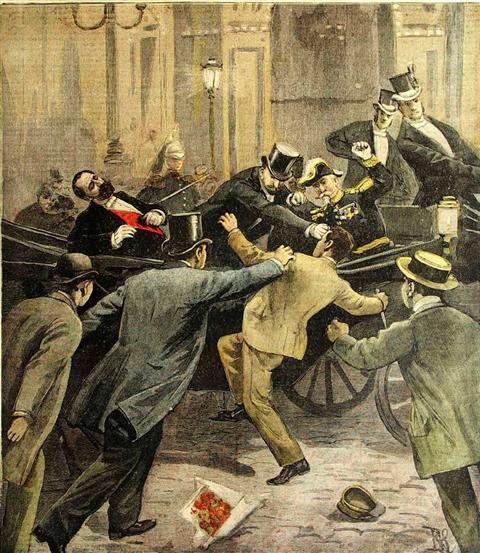

Une bombe dans la Chambre

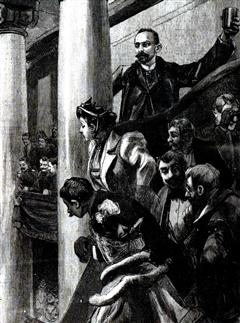

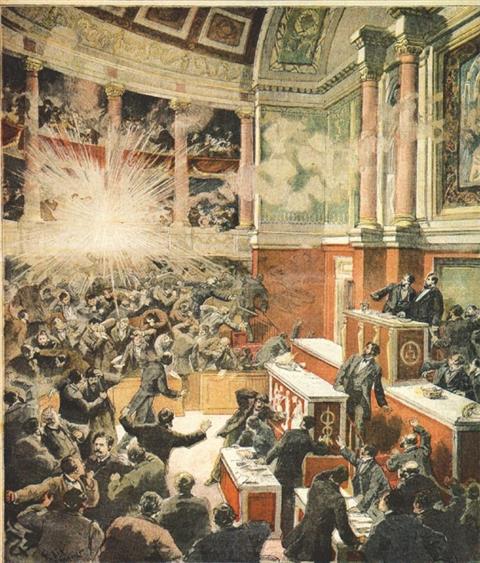

« J’étais assis au deuxième rang des spectateurs, contre la cloison. J’avais la bombe dans la poche droite de mon pardessus, je me tenais parfaitement immobile pour éviter le moindre choc. J’attendis une heure le moment propice, l’instant où M. Mirman venait de parler. Mon idée était de jeter l’engin le plus près de la tribune mais une dame près de moi empêcha mon bras de se développer complètement, la bombe a éclaté en l’air et j’ai été une des premières victimes de l’explosion».

La bombe a effleuré une colonne, ce qui la fait éclater en l’air à la hauteur de la galerie du dessous, emportant dans un immense tourbillon tout ce qu’elle rencontre devant elle et semant des quantités de petits projectiles qu’elle contient.

(Le Petit Journal)

De nombreux députés, ainsi que des membres du public, sont touchés ; on compte 53 blessés plus ou moins grièvement dont l’abbé Lemire, jeté au sol et touché à la tête par une blessure profonde ; le président de la séance, Charles Dupuy, a le cuir chevelu déchiré.

La panique est indescriptible, ce qui n’empêche pas le président de lancer : « Messieurs, la séance continue », ce dont on le dissuade rapidement. On emporte les blessés dans les bureaux pour leur donner les premiers soins.

Vaillant : « J’ai cherché à fuir en m’essuyant avec mon mouchoir (il est blessé au nez), mais les portes étaient fermées. Je suis remonté, je me suis promené dans les tribunes puis je suis entré dans un urinoir. Quelqu’un m’a dit d’aller me faire panser. »

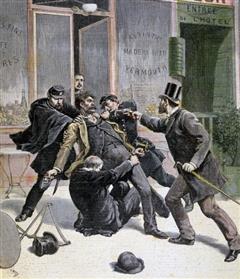

L’arrestation

La salle est bouclée, la questure de l’assemblée et leurs commissaires interrogent vingt personnes, sous le contrôle d’agents de la brigade chargée de la recherche des révolutionnaires, éprouvés à l’examen des physionomies vues lors des réunions publiques et manifestations.

Quand Vaillant comparaît devant M. Clément, commissaire aux délégations judiciaires, après avoir reçu les premiers soins, son visage et sa silhouette n’échappent pas au regard de l’inspecteur Lefoullon ; la découverte demeure secrète. Des vingt interpellés, ils sont dix à être emmenés en voiture cellulaire à la préfecture de police. Vaillant est ensuite transporté à l’Hôtel-Dieu pour soigner son nez et sa jambe ensanglantés ; il s’y fait inscrire sous le nom de Marchal, alors qu’il avait donné son vrai nom au Palais-Bourbon.

Ce nom de Vaillant sur les listes du Palais n’a pas échappé aux enquêteurs qui trouvent une foule de fiches sur un socialiste révolutionnaire de ce nom, à l’audace réputée. Le rapprochement des Vaillant est confirmé par le nom d’emprunt donné par le suspect à l’Hôtel-Dieu, le nom de sa compagne. A 3 heures du matin, Vaillant/Marchal est mis à l’isolement et soumis à la surveillance de quatre agents en bourgeois.

Premier interrogatoire

A neuf heures du matin le préfet Lépine, le procureur Roulier, le commissaire Clément et le juge Meyer entrent dans la pièce où Vaillant est étendu sur son lit (il est intransportable).

Pas autrement ému à l’entrée des magistrats, une curiosité gouailleuse puis un sourire narquois. « En effet, je suis anarchiste et je m’en flatte. » « Eh bien ! oui, c’est moi qui ai fait le coup ! Ce sont des pauvres bougres qui ont écopé, c’est malheureux… J’aurais bien voulu faire une fricassée de ces salauds de députés. » « Ce qu’ils m’ont fait ? A moi, personnellement, rien…, mais ce sont des gens dont il n’est pas mauvais de se débarrasser. »

« Je ne regrette rien du tout ; et si j’étais libre, je recommencerais. Il y a assez longtemps que le peuple souffre ; tous les moyens sont bons pour hâter sa délivrance. »

Il nie avoir eu besoin de complices.

L’acte est donc revendiqué, les aveux sont complets – « il pousse le gloriole et la forfanterie jusqu’à donner des détails qui feront sans doute sursauter de joie les bons anarchistes » selon le journaliste du Matin.

Il a mis deux mois à préparer l’attentat et confectionner la bombe. L’engin a été fabriqué de ses mains dans une cantine d’ouvrier ; la charge est composée de poudre à base de chlorate, les projectiles de simples clous de sabotier et, au milieu, une ampoule de verre remplie d’acide sulfurique bouchée par un tampon : la cantine secouée, l’acide a rongé le tampon et est entré en contact avec la poudre ! C’est le choc avec la colonne qui a provoqué l’explosion.

13 janvier 1894, le procès

Auguste Vaillant est jugé par le jury de la Seine pour deux chefs d’accusation : tentative d’assassinat et destruction partielle et volontaire de l’édifice du Palais-Bourbon.

Peu de monde présent, le gouvernement a pris ses précautions ; l’audience est triée sur le volet, la compagne de Vaillant n’a pas été accréditée.

Son défenseur est Fernand Labori (photo), le grand avocat qui s’illustrera plus tard durant l’affaire Dreyfus, le procès Zola et celui de Thérèse Humbert (cf. 24).

Au cours de son interrogatoire, Vaillant insiste sur la gêne qui l’a empêché de lancer la bombe comme il le souhaitait, c’est-à-dire au pied du pupitre pour ne toucher que les députés - « Ce n’est pas de ma faute. Je n’aurais voulu atteindre que les députés qui sont tous des parasites » - et son intention de blesser plutôt que de tuer : « pour rentrer à la Chambre, il fallait une bombe de petit calibre, je me trouvais dans l’alternative de mettre quelques balles dans la bombe, ou beaucoup de clous. J’ai préféré blesser beaucoup de députés et ne pas en tuer ».

Lorsque le président Caze émet des doutes, Vaillant réplique : « Si vous croyez que j’ergote pour sauver ma tête, je ne dirai plus rien. »

Il nie avoir voulu fuir, réfute tout ce qui mettrait en cause son courage. Il confirme la phrase : « Après moi, il y en aura un autre qui fera mieux. »

Dans son réquisitoire, le procureur Bertrand réfute l'idée selon laquelle la misère aurait acculé l’inculpé à son acte ; il a agi dans le but d’une célébrité malsaine et n’aurait pas fait le sacrifice de sa vie.

Pour Maître Labori, Vaillant a commis cet acte pour rappeler aux députés que c'est d’eux que les misérables attendent la justice ; la misère l’a poussé et il n’a pas voulu exercer de représailles personnelles. Il demande les circonstances atténuantes.

Avant le verdict, Vaillant s'exprime devant les jurés : « Messieurs, dans quelques minutes vous allez me frapper, mais en recevant votre verdict, j'aurai la satisfaction d'avoir blessé la société actuelle, cette société maudite où l'on peut voir un homme dépenser inutilement de quoi nourrir des milliers de familles, société infâme qui permet à quelques individus d'accaparer la richesse sociale (…) Las de mener cette vie de souffrance et de lâcheté, j'ai porté cette bombe chez ceux qui sont les premiers responsables des souffrances sociales »

Le jury délibère 40 minutes. On n'admet pas de circonstances atténuantes ; Vaillant est condamné à la peine capitale.

« C’est la mort, je vous remercie. » lance Vaillant avant d’ajouter « Vice l’anarchie ! » en sortant.

Madame Marchal, qui n’a pu assister au procès, est en proie à une crise de nerfs lorsqu’elle apprend le verdict à Choisy-le-Roi, « Je serai là quand Deibler fera son œuvre. »

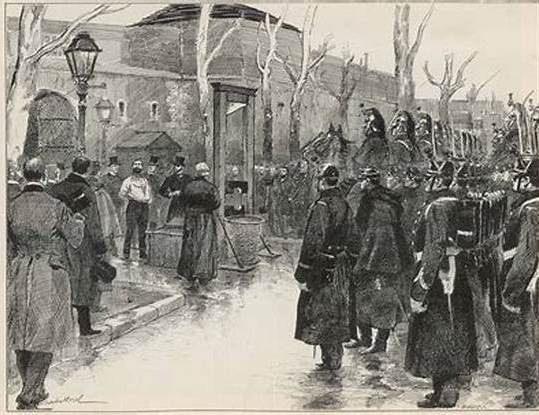

L’exécution

Auguste Vaillant avait d’abord refusé une demande de recours en grâce avant de se raviser. Une soixantaine de députés appuient sa demande dont l’abbé Lemire, le plus blessé d’entre eux. Le président Sadi Carnot refuse la grâce.

On peut lire dans le Figaro : « Ce gamin qu’on a mis au chemin de fer à quatorze ans, avec quarante sous en lui disant de marcher jusqu’à ce qu’on l’arrête, cet enfant naturel qui, au malheur de sa naissance, a vu s’ajouter toutes les cruautés des préjugés bourgeois, toute la férocité des honnêtetés légalisées, qui n’a eu autour de lui ni tendresse, ni appuis, ni bons conseils, inspire une pitié que n’a pu détruire tout à fait l’arrogance du meurtrier. »

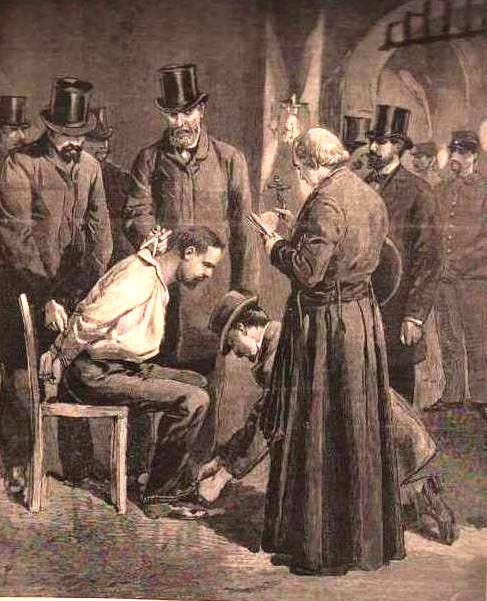

La toilette du condamné

Vaillant ne se faisait guère d’illusions ; il peut revoir sa compagne et Sidonie dans sa prison de la Grande Roquette. Il est exécuté le 5 février 1894 à l’aube, sur la même petite place que Troppmann (cf. 21) ; il crie « Vive l’anarchie! mort à la société bourgeoise! » en montant sur l’échafaud.

C'est la première fois, depuis la Restauration, qu'on applique la peine de mort à quelqu'un qui n'a pas tué.

Le bourreau, Anatole Deibler, « monsieur Anatole »,

souvent sollicité au long de ces pages

Après l’exécution

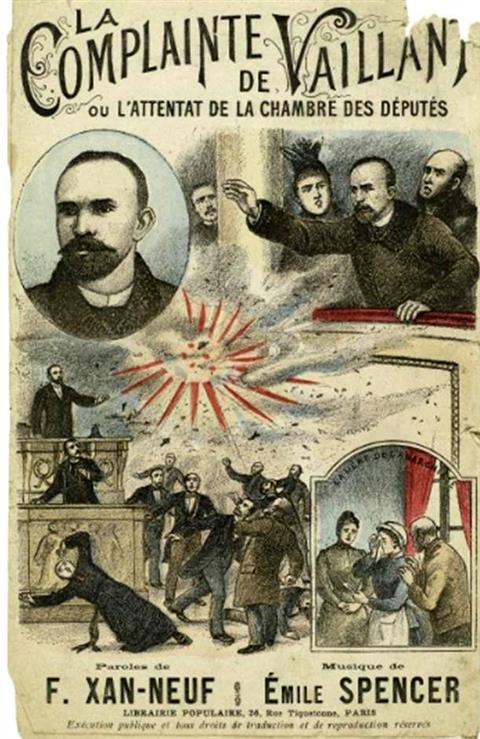

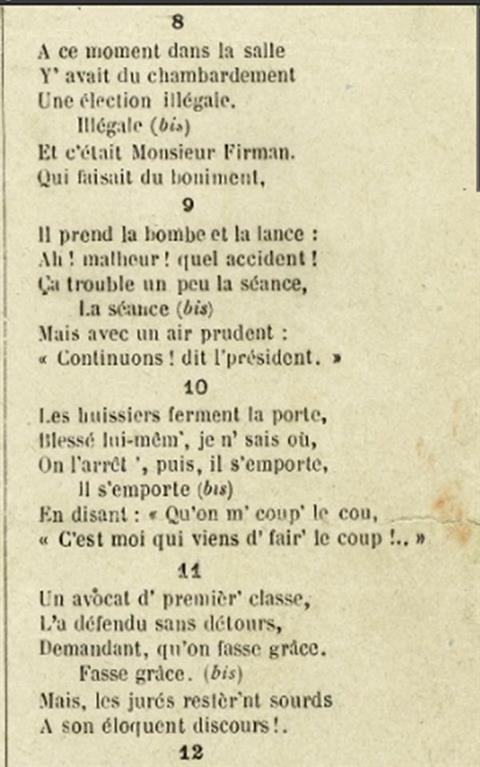

F. Xan-Neuf et Charles Spencer composent la Complainte de Vaillant, qui devient l’hymne des anarchistes.

La duchesse d’Uzès, ex militante boulangiste, prend en charge l’éducation de Sidonie, acte humaniste et politique.

Le 10 décembre 1893, le directeur du Matin reçoit une lettre d’un dénommé Lucien Pemjean qui se défendait jusqu’à présent d’être anarchiste mais, « en présence du superbe fait d’armes d’hier », déclare se « solidariser entièrement avec les partisans de la propagande terroriste. »

Une partie de la presse s’en prend aux pouvoirs publics ; « Que les méchants tremblent et que les bons se rassurent » avait clamé le gouvernement ; on ne manque pas de lui rappeler qu’un anarchiste fiché, signalé, repéré a pu vaquer à ses opérations chimiques en toute liberté ; il doit donc réagir …

Les « lois scélérates »

Tout comme les « lois scélérates » de la monarchie de Juillet après l’attentat de Fieschi (cf. XIXe siècle), elles visent en particulier la liberté de la presse. Création de nouveaux délits, dont l’apologie de faits ou apologie de crime, permettant des saisies préventives ; répression contre ceux qui « font par un moyen quelconque acte de propagande anarchique », interdiction de toute propagande anarchiste, interdiction des journaux concernés. Ces lois sont votées entre décembre et juillet 1894.

Pendant deux ans, l’anarchie est à l’ordre du jour en France

Les vagues d’actes anarchistes se sont multipliés entre 1892 et 1894 ; en France et ailleurs (les assassinats du président McKinley aux USA et de l’impératrice Sissi à Genève).

Le premier et le plus médiatisé des anarchistes est Ravachol, qui fait sauter les domiciles de deux magistrats et une caserne. Un activiste politique et, surtout, un criminel cupide et sans scrupules, coupable d’avoir assassiné une vieille domestique et un ermite de 92 ans pour l’argent. Il est exécuté à Montbrison le 11 juillet 1892. Il refuse l’assistance de l’aumônier, chante, sur l’air de la Carmagnole : « Pour être heureux Nom de Dieu ! Faut pendre les propriétaires ». Le cou dans la lunette, il s’écrie : Cochons ! Vive la Ré ... Vive la Révolution ?

Autre anarchiste, Emile Henry, ex communard, brillant élève, admissible à Polytechnique qu’il refuse d’intégrer par haine de la société bourgeoise, farouche partisan de l’action directe : explosion d’une bombe le 8 novembre 1892 dans le commissariat de la rue des Bons-Enfants, cinq morts dont quatre policiers ; et le 12 février 1894, la bombe au café Terminus de la gare Saint-Lazare, un mort et une vingtaine de blessés. Lors de son procès, Henry a de cinglantes répliques : « vous avez tendu cette main que nous voyons aujourd'hui couverte de sang », lui dit le président, « mes mains sont couvertes de sang, comme votre robe rouge ». Il est guillotiné le 21 mai 1894 sur le même échafaud que Edouard Vaillant, place de la Roquette.

Emile Henry au café Terminus et Caserio face à Sadi Carnot (Le Petit Journal)

Enfin, Sante Geronimo Caserio, d’une famille paysanne lombarde, expulsé d’Italie pour ses activités politiques. Le 24 juin 1894, il tue le président Sadi Carnot à Lyon en le frappant au foie à l'aide d'un couteau au manche rouge et noir (les couleurs qui symbolisent l'anarchie). Il tue celui qui n’avait pas voulu grâcier Vaillant.

L’attentat aveugle de la gare Saint-Lazare passe mal dans les milieux anarchistes. « Tous les attentats dans le genre de celui du Terminus, les vrais compagnons les considèrent comme des crimes » déclare Elisée Reclus, géographe ex-communard et théoricien anarchiste ; ce sont des actions contre-productives pour la cause.

Pour certains, comme Ravachol, l’anarchie n’est qu’un prétexte. Le mot d’ordre de la presse anarchiste « Mettre le feu partout », est abandonné au début du XXe siècle. L’anarchisme à la fois « syndicaliste et éducatif fondé sur le primat pacifiste des solidarités vécues » prend le dessus

Pourtant, en 1911 surgit la bande à Bonnot (cf. 29)

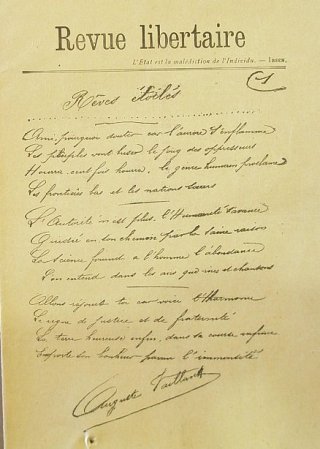

Poème d’Auguste Vaillant

Quelques sources :

Le Matin : 11 décembre 1893 (Retronews)

Courrier de la Rochelle, 13 janvier 1894 (Retronews)

Wikipedia (Anarchie)