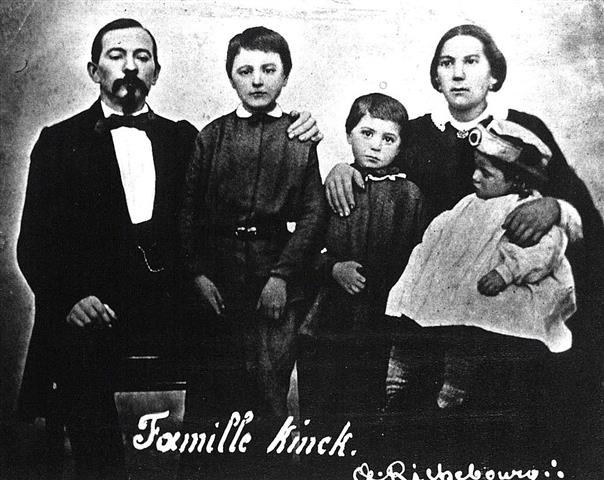

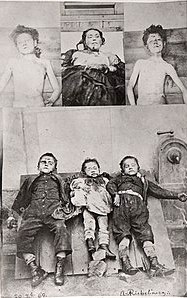

21 : dimanche 19 septembre 1869 – la famille Kinck retrouve Troppmann

Gare du Nord (10e)

La gare du Nord en 1869

Sommaire :

A la fois prélude et épilogue d’une tragédie qui horrifia la société française des derniers feux du Second Empire. Son abominable protagoniste s’appelle Jean-Baptiste Troppmann.

Jean-Baptiste Troppmann

Il est né en 1849 à Brunstatt dans le Haut-Rhin. Son père, Joseph, est à la tête d’une petite entreprise de filature, détenteur de plusieurs brevets pour une meilleure mécanisation des filatures ; la fécondité inventive de Joseph est cependant gâtée par son fort penchant pour l’alcool.

Jean-Baptiste est le cadet des trois enfants, plutôt chétif et gâté par sa mère, jugé introverti mais doté d’une grande intelligence et d’une vigoureuse énergie. Ouvrier mécanicien dans l’atelier de son père, la société Troppmann et Kambly ; on peut supposer que l’alcoolisme du père qui met en péril son entreprise ait une influence pernicieuse sur son fils. Taciturne, renfermé, il est habité par une ambition malsaine : « Je ferai quelque chose qui étonnera l’univers » ; ce quelque chose c’est la richesse à tout prix.

La rencontre avec la famille Kinck

Fin 1868, il part à Paris pour installer quelques-unes des machines vendues par son père ; il loge à Pantin, aux Quatre-Chemins.

A Roubaix en mai 1869 pour une autre installation, il rencontre Jean Kinck, comme lui Alsacien et mécanicien. Ils sympathisent et Troppmann fait la connaissance du reste de la famille, Hortense Kinck et six enfants ; madame Kinck attend un septième enfant.

Jean Kinck est à la tête d’un petit établissement de filature plutôt prospère ; lui-même est considéré comme travailleur, sérieux, et animé d’un désir de richesse, désir qu’il partage avec sa femme. Troppmann a cette même ambition mais sans le moindre scrupule, contrairement aux Kinck. Il comprend néanmoins quel parti il peut tirer de leur ambition.

Premier meurtre

Jean-Baptiste propose à Jean de s’entendre avec son père pour exploiter ses brevets mais, pour cela, il faut une mise de départ qu’il promet de trouver rapidement.

Comment l’honnête Jean Kinck a-t-il pu être manipulé par cet adolescent au point d’accepter de le retrouver en forêt d’Uffholz où serait discrètement installée une fabrique de fausse monnaie ? Il annonce à sa famille qu’il part en Alsace pour affaire et qu'il va en profiter pour rendre visite à sa sœur à Guebwiller (il lui envoie un courrier dans ce sens).

(retronews.fr)

Le 24 août 1869, Kinck retrouve Troppmann gare de Bollwiller et de là, ils partent tous les deux à pied vers la soi-disant fabrique de fausse monnaie. En route, Troppmann fait avaler à son compagnon une boisson mêlée d’une dose mortelle d’acide prussique. Le corps est enterré dans les ruines du château de Herrenfluh.

Le château et la stèle commémorative

La fouille de la victime amène une grosse déconvenue pour l’assassin : Jean Flinck devait apporter 5 500 francs pour mise de fond mais il n'a sur lui que deux chèques, 212 francs et une pièce d’identité. Le père de famille se méfiait.

Deuxième meurtre

Troppmann a vite fait d’adapter sa machiavélique stratégie avec ce qu’il a à sa disposition, les chèques et la pièce d’identité. Il écrit une lettre à Hortense Flinck : Jean a été blessé à la main et c’est donc lui qui écrit sous sa dictée ; il lui envoie les deux chèques pour qu’elle retire le montant à leur banque et expédie l'argent par mandat à la poste de Guebwiller. Hortense exécute ces curieuses directives ; Troppmann se rend à la poste, présente la pièce d’identité mais le préposé le juge trop jeune.

Qu’à cela ne tienne, Troppmann retourne à Paris et tente un deuxième stratagème : il écrit une nouvelle lettre à Hortense, toujours « sous la dictée » de son mari (qui, lui aussi, est maintenant installé à Paris…) dans laquelle il demande que ce soit Gustave, leur fils âgé de seize ans, qui aille à Guebwiller toucher le fameux mandat et, ensuite, rejoindre son père à Paris. La famille commence-t-elle à avoir des doutes devant ces manœuvres bizarres ? L’évocation dans la lettre d’un gain mirifique d’un demi million semble les avoir balayés s’ils ont jamais existé.

Gustave arrive à la poste de Guebwiller le 5 septembre 1869 mais sans la procuration authentifiée nécessaire. Sans l’argent, il décide malgré tout de rejoindre son père à Paris. On imagine la rage de Tropmmann quand, accueillant l’enfant à la gare, il constate que l’argent n’est toujours pas là.

Tenace, le meurtrier enjoint Gustave d’envoyer en urgence un télégramme invitant sa mère à les rejoindre à Paris avec « tous les papiers », après quoi il pourra rejoindre son père. Une fois le télégramme envoyé, Gustave ne sert plus à rien, Troppmann l’emmène en omnibus à la Villette puis, à pied à Pantin, où son père est censé l’attendre ; il le tue à coups de couteau, l’enterre dans un champ près des Quatre-Chemins, le 15 septembre, alors que, après lecture du télégramme, la naïve et trop confiante Hortense Kinck va se jeter dans la gueule du loup.

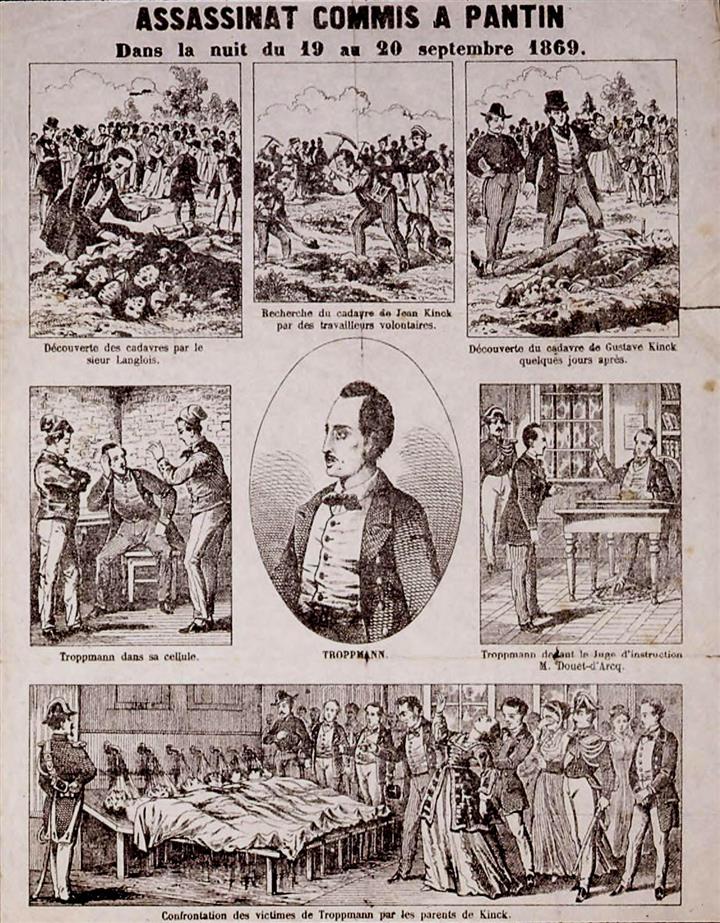

Le « massacre de Pantin »

Les Quatre-Chemins aujourd’hui

Elle décide de se rendre à Paris avec sa famille, à l’exception du dernier né qui est mis en nourrice. Elle débarque gare du Nord le 19 septembre dans la soirée. Troppmann est au rendez-vous. Il informe la famille que Jean n’habite plus à l’hôtel des Chemins de fer du Nord ; Troppmann s’était inscrit sous le nom de Jean Kinck, dans cet hôtel, 12, boulevard de Denain, actuel Terminus Nord ; le père de famille loge dans une maison à l’écart, dans la plaine de Pantin.

Tropmann et toute la famille embarquent dans une voiture de louage. Par quels stratagèmes machiavéliques, Tropmann a-t-il pu maintenir la confiance de la mère ? Après un parcours lugubre, les voilà arrivés en pleine nuit, dans un endroit désert.

Alors, le massacre commence ! La mère et les deux plus jeunes enfants sont égorgés, les trois derniers étranglés et tous achevés à coups de pelle ou de pioche, certains enterrés encore vivants !

(retronews.fr)

Le lundi 20 septembre 1869, au petit matin, Auguste Langlois, cultivateur de la Villette, se rend dans son champ au lieu-dit du Chemin Vert, près des Quatre-Chemins. Il voit des traces de piétinement et de sang, puis un monticule de terre fraîchement remuée. Il donne un ou deux coups de pioche et met à jour un mouchoir, puis un bras et une tête d’enfant ensanglantée.

On peut imaginer l’horreur vécue par le paysan qui avertit immédiatement la police de Pantin. Dans les heures qui suivent, on trouve cinq autres corps mutilés : une fillette de deux ans et quatre jeunes garçons de 8, 10, 13 et 16 ans et enfin la mère. Une pelle ensanglantée et des liens sont découverts tout près.

Le cadavre de Gustave sera trouvé à proximité, par hasard, le 26 septembre.

L’enquête

L’affaire fait tant de bruit que c’est chef de la Police de Sûreté en personne, Antoine Claude, qui mène l’enquête. Les victimes sont identifiées grâce à l’étiquette d'un vêtement qui porte le nom du tailleur à Roubaix qui a confectionné les vêtements des enfants Kinck.

Le père et le fils aîné ayant disparu, le policier s’oriente d’abord sur cette piste. Mais la voiture repérée porte de Pantin, emmenant de nuit sept personnes vers cette banlieue déserte, intrigue ; le cocher est retrouvé. Il s’est étonné de mener une famille bourgeoise au milieu des potagers, raconte que le jeune homme est d’abord descendu en compagnie de la femme, de la petite fille et du plus jeune des garçons, laissant les trois autres dans le fiacre pour s’éloigner dans l’obscurité.

Une demi-heure plus tard, l'homme est revenu seul;il a réveillé les enfants qui s’étaient endormis, les a fait descendre, a payé puis renvoyé le cocher. Le plus grand des enfants lui a dit qu’il ne savait pas où était leur père, que leur ami Troppmann le savait et qu’il était allé le chercher avec sa maman…

Une photographie est trouvée sur le cadavre de la femme. Pour le cocher, c’est bien l’homme ; pour l’hôtelier du boulevard de Denain, ce n’est pas Troppmann bien sûr, mais Jean Kinck. La chance sourit aux enquêteurs car l’hôtelier se souvient que ledit Jean Kinck lui a parlé du Havre.

Le 23 septembre, au Havre, les gendarmes informés des faits effectuent des contrôles, surveillent les resquilleurs, les voyageurs clandestins. Dans un cabaret de la rue Royale, un consommateur a une attitude suspecte ; interpellé, il bredouille des réponses embarrassées. Il est emmené mais réussit à s’échapper, plonge dans le bassin du Commerce. Le gendarme Ferrand alerte un ouvrier nommé Hanguel qui sait nager ; il plonge à son tour et réussit à ramener le fugitif à quai.

On trouve sur lui un billet pour l’Amérique et des documents portant le nom de Jean Kinck. Le meurtrier de Pantin est arrêté. Le chef de la Sûreté lui-même reconnaîtra qu’il y eut des hasards heureux.

Instruction

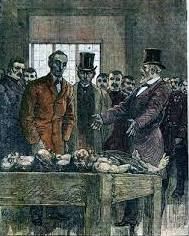

La nouvelle de son arrestation s’est répandue comme une traînée de poudre. Au retour de Troppmann, gare Saint-Lazare, des milliers de personnes sont prêtes à le lyncher ; l’escorte sort par une porte dérobée et l’emmène à la Morgue où, confronté aux corps, il accepte de les reconnaître mais en niant les avoir assassinés. Il reconnaît être Troppmann mais « c’est Gustave Kinck, le fils aîné, et Jean Kinck qui les ont tués. Moi, je n’ai fait que les tenir».

Lorsque le corps de Gustave est découvert le 26 septembre, il faut vite adapter la version des faits : c’est le père qui s’est débarrassé de ce témoin gênant !

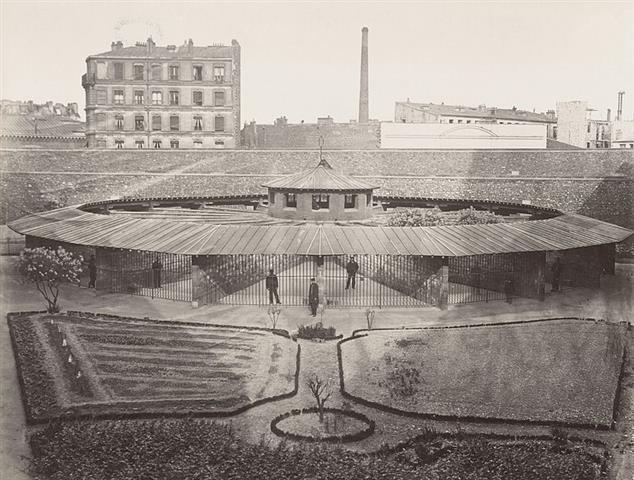

Prison de Mazas, le promenoir

Le meurtrier est incarcéré à la prison de Mazas (qui se trouvait face à la gare de Lyon). Lors des interrogatoires, il change plusieurs fois de version, se rétracte, dénonce des complices anonymes et même un complot prussien, bien vu de la part d’un Alsacien en pleine période de tension franco-prussienne. Il fait preuve d’une imagination redoutable.

Pour le confondre, le commissaire Claude lui tend un piège : on lui fait croire qu’on a retrouvé le corps de Jean Kinck – les témoignages ont permis de reconstituer l’emploi du temps de ce dernier et son séjour près de Guebwiller mais la région à fouiller reste vaste.

Le stratagème fonctionne : Troppmann avoue le 12 novembre. Qu’espérait-il ? une improbable clémence ? Le corps de Jean Kinck est retrouvé le 25 novembre.

(retronews.fr)

Troppmann face aux corps des victimes

Procès et exécution

Le procès s’ouvre le 28 décembre 1869, devant les Assises de la Seine. C’est la foule des grands jours ; Alphonse Daudet, Flaubert, Dumas fils et bien d’autres personnalités sont présentes, des gens se sont battus pour avoir des billets de faveur.

L’avocat de l'accusé est un maître du barreau, Me Lachaud, qui avait défendu en 1840 Marie Capelle-Lafarge (cf. 20) et qui défendra plus tard le maréchal Bazaine ainsi que Courbet.

Deux jours plus tard, le verdict tombe. Troppmann est condamné à mort après une délibération de quelques minutes. Il est transféré le lendemain 31 à la prison de la Roquette, sanglé dans une camisole de force.

Son pourvoi en cassation est rejeté.

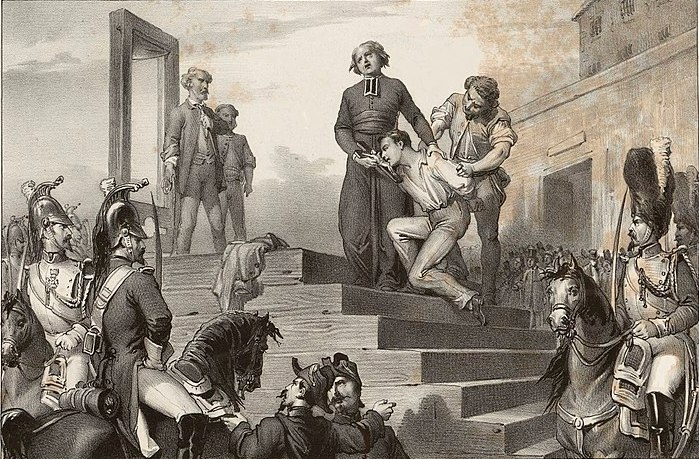

19 janvier 1870, l’exécution relatée par Tourgueniev

Un (long) résumé du poignant témoignage de l’exécution :

Tourgueniev, de passage à Paris, reçoit une invitation « tout à fait inattendue » de Maxime du Camp pour assister à l’exécution de Troppmann et faire partie des privilégiés autorisés à entrer dans la prison.

Ils sont une dizaine au rendez-vous à minuit, l’exécution devant avoir lieu à sept heures du matin sur la place de la Roquette, face aux grandes portes de la prison.

Déjà des groupes se dirigent vers la prison et « tous les cafés, tous les mastroquets étincelaient de lumière, ce qui est rare dans ce quartier éloigné de Paris, surtout à une heure si tardive. »

La place est coupée par quatre rangs de soldats, le pouvoir craignant des échauffourées, Victor Noir venant d’être assassiné par Pierre Bonaparte.

Le commandant de la prison met son appartement à la disposition du groupe pour veiller dans les meilleures conditions, il y aura plus tard une tournée de punch puis, au petit matin, du chocolat chaud (auquel Tourgueniev se défendra de toucher) – « Je ne sentais qu’une chose, c’est que je n’avais pas le droit de me trouver là où j’étais, qu’aucune raison psychologique et philosophique ne justifiait ma présence. »

Tourgueniev ne cessera de faire des allers retours entre la prison et la place où il voit les deux bras de la guillotine se dresser, la voiture à deux roues, basse, attelée à un cheval, destinée à recevoir le corps et le porter au cimetière.

Ils sont présentés au bourreau, Heidenrich, Alsacien tout comme Troppmann, « un monsieur de grande taille en chapeau rond, en cravate blanche, en paletot d’été jeté sur ses épaules », il note ses mains très blanches, un homme « très simple, très doux, très poli, avec une certaine gravité patriarcale. On aurait dit qu’il sentait que, cette nuit, il était à nos yeux la première personne après Troppmann, et comme son premier ministre »

A l’intérieur de la prison, on apprend que Troppmann dort tranquillement, le commandant montre les nombreuses lettres adressées à Troppmann, de toutes natures, et des billets envoyés par des femmes, parfois accompagnées de fleurs, des immortelles…

La nuit lui paraît très, très longue, alors qu’à l’extérieur la rumeur monte, un brouhaha toujours plus fort, plus épais et ininterrompu. »

Trois heures du matin, la guillotine est prête, on la teste. « Un long panier en osier, comme une malle, d’un rouge foncé, provoquait en moi un sentiment de dégoût. Je savais que les bourreaux jetteraient dans ce panier le cadavre chaud, encore palpitant, et la tête coupée. »

« On respirait l’atmosphère lourde des foules ; une vapeur acre montait... Tous ces corps étaient imbibés de beaucoup de vin : il y avait là nombre d’ivrognes. Ce n’est pas en vain que les mastroquets brûlaient en points rouges sur tout le fond du tableau. »

La dernière heure passa très vite. Ils sont invités à aller dans la cellule du condamné. « Mon cœur se serra fortement ». La cellule est derrière une triple enceinte de murailles, ils y accèdent par plusieurs corridors et escaliers.

Un gardien ouvrit avec précaution la lourde porte de fer. Troppmann était déjà debout, venait d’écrire une lettre d’adieu à sa mère. Claude, le chef de la sûreté lui annonce que son recours en grâce est refusé, « l’heure de la réparation est arrivée pour vous. »

A plusieurs reprises, Claude lui demande de revenir sur sa version des trois complices.

- Je n’ai pas frappé, dira-t-il à chaque fois.

- Je ne peux pas… je ne veux pas… je ne veux pas….

Telle est la réponse à la question sur les noms des complices.

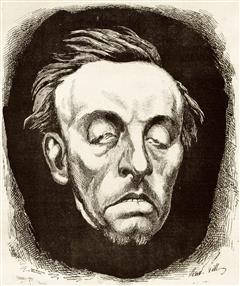

L’écrivain décrit son visage, « Si vous rencontriez une figure semblable ailleurs qu’en prison, sans tous ces accessoires, elle produirait à coup sûr sur vous une bonne impression. » Il ne levait pas les yeux, sa respiration était profonde et régulière, aucun doute à ce qu’il ait bien dormi.

Troppmann change de tenue, sa camisole est remplacée par une chemise propre. Il reste tranquille. Il revêt à nouveau une camisole et tout le monde sort à l’exception de l’abbé. L’entretien ne dure que deux minutes, « probablement il accomplit en pures formalités les derniers actes de repentir devant l’abbé qui lui remettait ses péchés. »

Le groupe, accompagné du condamné, reprend les longs corridors et escaliers pour rejoindre une salle équipée d’un seul tabouret : « entra un petit vieillard, grassouillet, cravaté de noir, son premier aide, le bourreau de la ville de Beauvais. » C’est lui qui est chargé de découper le col de la chemise, de couper les cheveux de Troppmann puis de l’enserrer avec de gros lacets de cuir bouclés. Au moment de lui lacer les pieds, le condamné mit son pied sur une des courroies :

Pardon, monsieur, dit le petit vieux pour essayer de le dégager.

Tout cela pendant que l’abbé lisait ses prières à mi-voix.

« L’imagination, malgré moi, traçait sur lui un rayon transversal.

— Ici, pensai-je, dans quelques moments, en brisant les vertèbres, en tranchant les muscles et les nerfs, traversera la hache de deux cents kilos.

Et le corps, semblait-il, ne s’attendait à rien de semblable, tant il était lisse, blanc et bien portant..... »

Arrivent les derniers instants. On couvre les épaules du futur supplicié d’une veste.

— Vous persistez à déclarer que vous avez des complices ?

— Oui, monsieur, je persiste, répondit Troppmann, comme s’il s’excusait courtoisement et regrettait de ne pouvoir répondre autrement.

— Eh bien ! allons ! dit M. Claude. Et nous nous mîmes tous en route.

Ils sortent dans la grande cour de la prison, entendent le mugissement de la foule, terriblement houleux. « Troppmann trottait à pas pressés et menus. Les liens l’empêchaient de marcher. Comme il me paraissait maintenant petit, presque un enfant !

Tout d’un coup, lentement, comme une gueule, s’ouvrirent les deux battants des portes accompagnés en même temps d’un grand rugissement de la foule réjouie, satisfaite. Soudain, le monstre de la guillotine nous regarda avec ses deux poteaux noirs et le couperet suspendu. »

« J’ai vu le bourreau se dresser brusquement comme une tour noire, sur le côté gauche de la plate-forme. J’ai vu Troppmann se séparer du groupe resté en bas et commencer à gravir les marches. Il y en avait dix, dix marches entières ! Je l’ai vu s’arrêter et se tourner en arrière : je l’entendis dire :

— Dites à M. Claude....

Puis, comme il apparaissait en haut, des hommes de la droite et de la gauche se précipitèrent sur lui, comme une araignée sur une mouche.

Ensuite je l’ai vu tomber en avant et j’ai vu ses semelles battre l’air.

Mais alors je me détournai et j’attendis. La terre paraissait se dérober sous mes pieds..... »

« J’eus le temps de remarquer qu’à l’apparition de Troppmann le bruit de la foule se tut comme un monstre qui s’endort. »

« Devant moi se tenait une sentinelle, un jeune garçon aux joues roses. Je pus remarquer qu’il me regardait avec une surprise stupide, avec terreur. J’eus même le temps de penser que ce soldat pouvait être né, dans un petit village perdu, d’une bonne et paisible famille..... Et ce qu’il voyait maintenant !

Enfin retentit un bruit léger de bois qui se heurtent. C’était la chute de la lunette supérieure avec la découpure transversale pour laisser passer le tranchant, la lunette qui prend le cou du criminel et rend sa tête immobile ; puis quelque chose gronda sourdement, roula et éructa comme si un grand animal eût craché. »

Tourgueniev et les autres rentrent dans la prison. Il apprend que Troppmann aurait détourné la tête au dernier moment et que les bourreaux furent obligés de la prendre par les cheveux. A ce moment, il mordit le chef bourreau au doigt.

« Aussitôt après l’exécution, pendant que le corps jeté dans la charrette s’en allait dare-dare, deux hommes, profitant du tumulte inévitable, auraient pu rompre le cordon des soldats et, en rampant vers la guillotine, tremper leurs mouchoirs dans le sang qui filtrait à travers les fentes du plancher..... »

Troppmann en prison et vu par André Gill (retronews.fr)

Compléments :

Michelle Perrot, “L’affaire Troppmann (1869) [Mme Kinck et ses cinq enfants assassinés à Pantin, Seine-Saint-Denis”, l’Histoire, 1981, n° 30, p. 28-37 []

Documentaire Planet+ visible sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=shbvYTf2rP8

Troppman (1869) - PARIS SUR CRIMES (canalblog.com)

Jean-Baptiste Troppmann - Wikipedia

Tourgueniev - L'Exécution de Troppmann (bibliotheque-russe-et-slave.com)