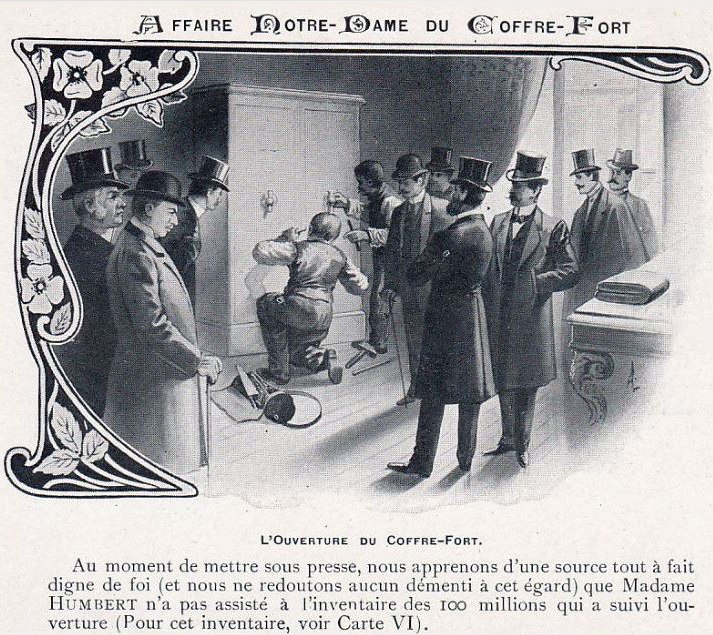

24 : Vendredi 9 mai 1902 – Les yeux rivés sur l’ouverture d’un coffre

Thérèse Humbert habite 65, avenue de la Grande Armée (16e)

Sommaire :

Comment faire durer pendant vingt ans une supercherie ?

Qui est Thérèse Humbert ?

Née Marie-Thérèse Daurignac le 10 septembre 1855 à Aussonne, en Haute-Garonne. Son père est un enfant abandonné dans une « tour à bébé » que sa mère reconnaîtra presque quarante ans plus tard ; il est élevé par la municipalité puis par un prêtre.

Il se marie avec la fille d’un fermier, Rose-Lucie Capella, de 25 ans sa cadette. Ils ont une ferme, les Œillets à Aussone où naît Marie-Thérèse, troisième d’une fratrie de quatre enfants, deux filles et deux garçons. Rose-Lucie achète une boutique de lingerie en hypothéquant la ferme mais elle meurt en 1871, décès qui entraîne la famille dans une vie plus aventureuse où le mensonge prend une place de choix. Le père se remarie et se lance dans diverses activités, rebouteux-guérisseur ou encore à la tête d’une agence matrimoniale ; il change de nom, devient le comte d’Aurignac, fait l’acquisition d’un « petit Castel » et s’embarque dans différents projets, gourmands financièrement.

Pour amadouer ses créanciers, il s’invente un « oncle d’Amérique » fortuné, dont il est l’héritier mais dont l’argent lui échappe pour l’instant, la justice étant tellement lente ! Bien entendu, il détient dans un bahut des documents, pour prouver ses assertions.

Thérèse est formée à bonne école ; elle prend le goût de la ruse, « elle ment comme elle respire », raconte quelqu’un qui l’a connue enfant. Plus tard, elle conseillera à ses amies de mettre en commun leurs bijoux pour mieux impressionner leurs prétendants...

Et elle va reprendre le stratagème de son père mais en dépassant largement le stade artisanal.

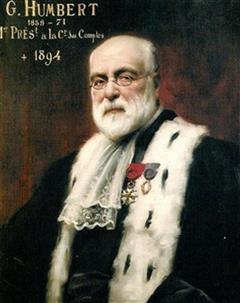

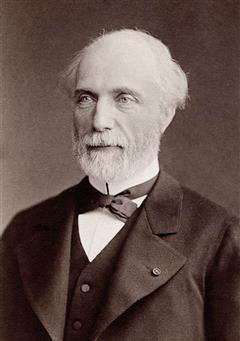

Mariage

Thérèse ne veut pas tirer le diable par la queue ; elle a une ambition, devenir riche, vivre dans l’opulence : première étape, trouver un beau parti ; elle réussit assez bien puisqu’elle épouse le fils d’un député républicain de la Haute Garonne, Frédéric Humbert, de deux ans son cadet. Le fils de Gustave Humbert est un être sans grande volonté, rêveur et poète médiocre, un peu peintre ; il fait des études en droit, il sera avocat, et a de solides connaissances en procédure, ce qui peut être utile. Gustave Humbert, le père, lui, est professeur de droit, sénateur inamovible ; il sera plus tard procureur général auprès de la Cour des Comptes, puis ministre de la Justice en 1882, membre de l’Institut, président de cette même Cour des Comptes et vice-président du Sénat ! Une famille installée, à la solide réputation mais qui ne roule pas sur l’or.

Thérèse et Frédéric sont mari et femme en 1878.

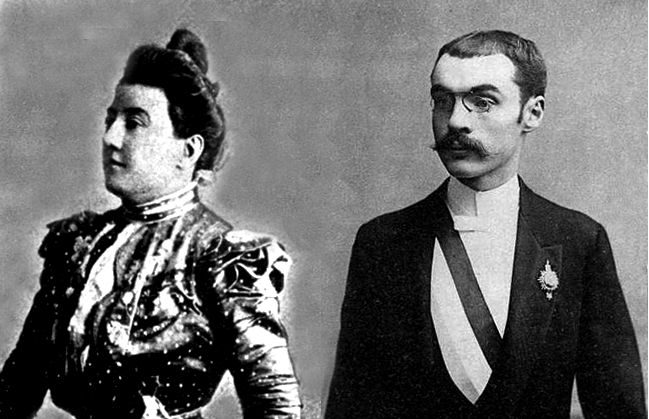

Thérèse, Frédéric et Gustave Humbert

Comment a-t-elle réussi à convaincre la famille, plutôt hostile, du bien fondé de ce mariage ? « Mademoiselle d’Aubignac » reprend pour la première fois le procédé de son père ; elle est l’unique héritière d’une vieille cousine sans descendance et mourante, propriétaire du château de Marcotte, dans le Gers.

Le stratagème est vite éventé par son mari mais il n’en dira rien, envoûté par le charme de sa femme, « pénétré d’admiration pour la magicienne qui l’a pris dans ses filets, il se fera son servant, son associé… » (Frédéric Chauvaud). Il deviendra son complice (d’autant plus que selon le code civil, le mari a, légalement, tous pouvoirs sur les biens communs).

« L’héritage Crawford »

Les deux époux quittent Toulouse et s’installent dans un petit appartement rue Monge. Ils vivent modestement mais tout de même au-dessus de leurs moyens, et ce, grâce à la caution morale du professeur Humbert.

Cela n’a qu’un temps, il faut passer à la vitesse supérieure : c’est alors que va apparaître « l’héritage Crawford ». Thérèse adopte à nouveau le même stratagème et cela va marcher encore une fois, peut-être au-delà de ses espérances : une rumeur circule selon laquelle le couple, plus exactement Thérèse, va bénéficier d’un héritage américain colossal, de plusieurs millions.

Robert Henry Crawford, millionnaire américain, lègue à Thérèse une partie de son héritage parce qu'elle lui avait porté secours dans un train, alors qu'il était victime d'une crise cardiaque (ou bien qu’il était son vieux parrain, c’est selon). Mais les « neveux » de Crawford lui « disputent » son héritage…

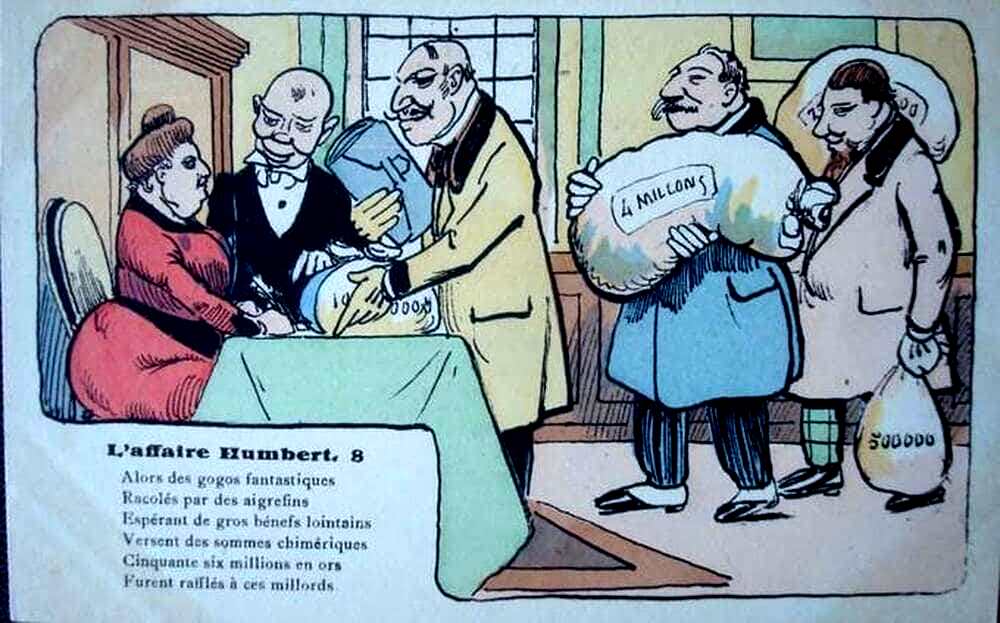

L’affaire Thérèse Humbert ou de « l’héritage Crawford » secoue le monde politique et financier et sera qualifiée d’escroquerie du siècle par le Président du Conseil de l’époque, Pierre Waldeck-Rousseau ; une affaire dont on parle jusqu’au fond des campagnes et qui dévoile la cupidité de la haute société de l’époque. Maurice Leblanc s’en inspire, on édite des cartes postales et on en fait des chansons.

Le montant ? Cent millions de francs, ce qui ferait de Thérèse l’une des femmes les plus riches de France ; elle n’a pas lésiné sur la somme…

Le beau-père, sceptique, demande une consultation auprès d’une sommité dans le monde des juristes internationaux, le professeur Accarias, qui confirme la chose et fait une valorisation on ne sait comment !

Le beau-père, sceptique, demande une consultation auprès d’une sommité dans le monde des juristes internationaux, le professeur Accarias, qui confirme la chose et fait une valorisation on ne sait comment !

L’énormité de la somme rend l’entourloupe encore plus attractive, les cent millions font tourner des têtes, d’autant plus qu’ils sont cautionnés par un éminent professeur - « les Humbert d’Aurignac valent cent millions » ; des pigeons attirés par de juteux bénéfices se précipitent pour leur prêter des sommes qui seront parfois colossales. Les Humbert peuvent commencer à dépenser sans compter et sans un sou ; adieu la rue Monge !

Un premier hôtel particulier rue Fortuny puis, en 1882, le château des Vives-Eaux à Vosves, près de Melun, avec la caution de Gustave Humbert ; en 1885, ils emménagent dans un nouvel hôtel particulier, 65, avenue de la Grande Armée.

Ils mènent un train de vie opulent, organisent des fêtes somptueuses. L’argent coule à flot, on croise des membres de la finance, du gouvernement, de l’aristocratie, des personnalités prêtes à se montrer généreuses auprès de madame Humbert afin d’en tirer de juteux bénéfices.

« On voyait partout cette brune solide, couvertes de toilettes éclatantes, aux grandes journées de courses, aux galas, dans les salons, aux réceptions diplomatiques… » Et à ses côtés, son fidèle époux, Frédéric, qui s’est fait élire député de Seine-et-Marne !

Comment faire durer pendant vingt ans une supercherie ?

Le couple évoque d’abord les frais de succession qu’ils sont incapables de régler, un million de francs. Premiers emprunts.

Quand les prêteurs s’impatientent, ils trouvent de nouveaux créanciers, mettant en place ce qu’on appellera plus tard la « pyramide de Ponzi ». Il faut cependant beaucoup d’imagination pour faire durer pendant vingt ans cet échafaudage. Le couple n’en manque pas, ni de complices.

Un testament est établi à Nice en 1867 par lequel le nommé Crawford lègue toute sa fortune à Thérèse. Mais le même jour, un deuxième testament est rédigé dans lequel l’héritage est partagé en trois tiers, pour elle, pour sa sœur Maria, et pour les deux neveux Crawford, Robert et Henry, deux nouveaux venus…

Le jugement est en cours, la justice traîne, Thérèse fait le tour des notaires, des banquiers pour obtenir des crédits, clamant que la partie est gagnée ; elle emprunte sans difficultés, promettant de rembourser et d'offrir un taux d’intérêt intéressant.

Rebondissement en 1884, les neveux Crawford renoncent en échange de trois millions de francs chacun. Les créanciers potentiels auraient-ils des doutes ? Ils sont rassurés par la présence en France des deux neveux, qui ne sont autres que les propres frères de Thérèse, Romain et Emile (qui s’en tiendront au rôle de silhouettes).

Il faut encore gagner du temps ; le couple intente un procès aux neveux, « duettistes bien connus en Amérique », selon les journaux qui ne semblent pas beaucoup investiguer ! En 1890, Thérèse est défendue par Me Duriez, ami de son beau-père et avocat de renom, alors que les neveux sont défendus par Me Poulet (!) Le couple s’appuie encore une fois sur la lenteur de la justice et les rebondissements qu’elle peut provoquer : Thérèse gagne son procès mais les neveux se pourvoient en cassation ! Le pourvoi est rejeté en 1892.

Ce n’est finalement qu’en 1900 que la cour de cassation conclut que, si les Humbert ont de l’argent, ils peuvent donner les six millions aux neveux.

Voilà dix-huit ans que les « Humbert-d’Aubignac » vivent somptueusement à crédit. On estime à 60 millions le montant de leurs emprunts ! Et ce, grâce aux talents d’enjôleuse de Thérèse, à l’expertise en procédure de son mari, et à l’aura du beau-père, sénateur inamovible, procureur de la Cour des Comptes avant d’en être le président, et un temps Garde des sceaux.

Vers la fin

Des créanciers commencent à perdre patience ; au bout de dix-huit ans ! Mais la pugnacité de Thérèse lui permet de retourner encore ceux qui doutent, tel cet avoué remonté contre elle et qui finit par défendre la cause des Humbert.

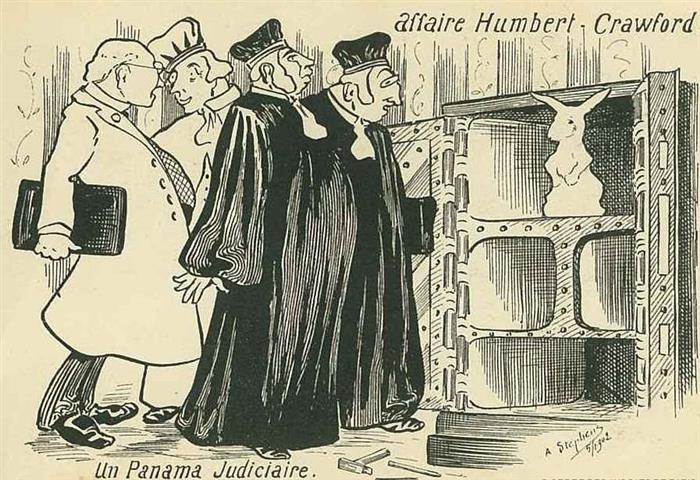

« Dès qu’un prêteur semblait plus curieux que les autres, s’inquiétait des garanties, on l’accablait de pièces judiciaires, les doubles des jugements obtenus contre les frères Crawford, ». Il y en a qui demandent à voir les titres : on ouvre le fameux coffre où les titres sont entreposés par paquets scellés à la cire rouge. « Les titres sont là, à côté dans le bureau de mon mari, et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout, ils sont là, dans le coffre-fort et nous ne pouvons pas y toucher. »

Un banquier très suspicieux veut rencontrer les neveux. Thérèse l’invite au château des Vives Eaux mais, manque de chance, le neveu vient de partir, rappelé pour une affaire urgente. Le banquier, furieux, n’est pas dupe. Il va pourtant changer d’avis : la maîtresse de maison lui propose de passer la nuit au château et, par mégarde, l’installe dans la chambre du neveu. Il a tout le temps de découvrir, par hasard, un bout de papier chiffonné, une dépêche, la preuve que le neveu a été rappelé d’urgence. Le banquier est convaincu et il prête immédiatement 1.300.000 francs ! Quel sens de la mise en scène !

Mais la rumeur enfle malgré tout, les prêteurs sont de plus en plus nombreux à trouver le temps long, un journaliste du Matin ose même employer le mot d’arnaque.

La faillite de la banque Girard et Cie sonne le glas de l’escroquerie. Un créancier veut récupérer son argent et demande une mise sous séquestre du coffre et de toutes les valeurs de la succession, ce à quoi les avocats des Humbert ne s’opposent pas, en toute bonne foi.

Fuite, arrestation et procès

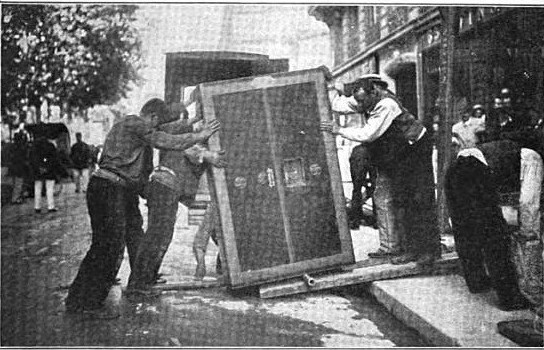

9 mai 1902, sur ordonnance du tribunal de Paris, le coffre doit être ouvert. La police et les huissiers découvrent un hôtel déserté - le couple est en fuite - et l’ouverture du coffre ne révèle qu’une brique et un penny (ou un bouton de culotte selon d’autres).

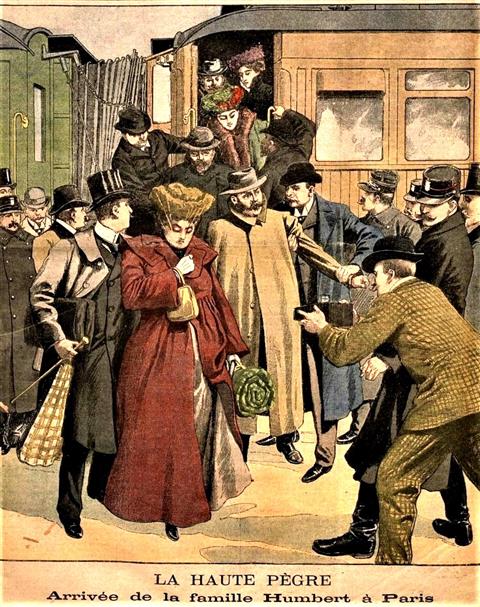

Un mandat international est lancé ; Thérèse et Frédéric sont arrêtés à Madrid le 20 décembre 1902 et extradés en France. À leur arrivée à Paris, c’est l’effervescence, tout le monde veut voir cette fameuse femme qui a berné pendant aussi longtemps le tout-Paris !

Le retour à Paris vu par le Petit Journal

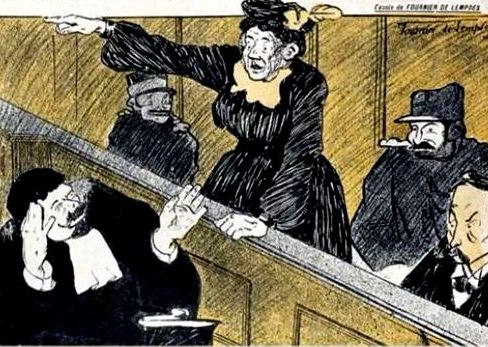

8 août 1903, début du procès devant la cour d’Assises de la Seine. Le défenseur de Thérèse Humbert est Me Labori, le défenseur du capitaine Dreyfus et de l’anarchiste Auguste Vaillant (cf. 22), un ténor du barreau.

Thérèse et Frédéric Humbert, Me Labori au premier plan

Tout au long du procès, Thérèse campe sur ses positions ; tout est vrai, Crawford a bel et bien existé. Un système de défense intenable, elle fait brillamment face, elle a réponse à tout : si elle a quitté la France, c’est à la poursuite des neveux Crawford pour leur reprendre les titres ; ils vont d’ailleurs se présenter.

Labori : « Si vous parlez tout le temps, qu’est-ce qu’il me reste à dire ? »

Mais, face à un faisceau de preuves contraires, elle s’adapte ; elle change de version : Crawford n’est pas son vrai nom, il s’agit en fait d’Edmond-Vital-Victor Régnier, un homme d’affaires qui aurait eu un rôle équivoque dans la capitulation de Metz en 1870 ; il aurait servi d’intermédiaire entre Bazaine et Bismarck. Les cent millions de Crawford deviennent ainsi le prix de la trahison ! Un mensonge absurde, d’autant plus que Régnier n’était mort qu’en 1886.

Son système de défense s’effondre complètement ; elle finit par avouer, assume tout sans se défausser sur ses complices.

Thérèse et son mari sont condamnés à cinq ans de travaux forcés, son frère Romain (qui avait le même train de vie que sa sœur), à trois ans et l’autre frère à deux ans, des peines plutôt clémentes en regard des sommes escroquées ; elle aura réussi à séduire une partie des jurés.

Remous dans la société française de l’époque

Le scandale est énorme et le pouvoir craint les retombées politiques. Des personnalités comme Paul Deschanel, futur président de la République, Charles de Freycinet, président du Conseil, Louis Barthou, futur président du Conseil, ou le général Boulanger, figurent parmi les invités de l'avenue de la Grande Armée, ainsi qu’Ernest Vallée, Garde des sceaux au moment du procès !

Charles Freycinet & Paul Deschanel

A côté du procès en assises, il y a un procès en correctionnelle où les plaignants sont les banquiers et autres créanciers grugés. Ce procès va être dévastateur ; le public découvre l’énormité des sommes prêtées, un créancier dit qu’à 3 ou 5 millions près, il ne sait pas quel est le montant prêté ! On découvre aussi les taux d’intérêt qui étaient pratiqués, parfois 15 ou 20%, de véritables taux d’usure ; les plaignants deviennent des filous pour une partie de l’opinion publique. « Une poignée de prêteurs avides d’un gain facile ». La presse fustige les prêteurs qui font profil bas, ils ne veulent pas voir leurs noms apparaître dans les journaux.

Thérèse et Maître Henri-Robert son défenseur au civil

Thérèse est la vedette du feuilleton de vingt jours aux assises et ses « victimes » sortent déconsidérées du procès en correctionnelle. Elle sort grandie de ces deux procès ; la France entière s’était déjà passionnée pour l’affaire et avait voulu savoir quel personnage hors du commun avait pu s’introduire dans les hautes sphères du pouvoir, séduire le Tout-Paris et parvenir à gruger le monde financier, l’escroquer à ce point. Un sentiment de sympathie se fait jour pour cette femme d’origine modeste malgré la ruine des petits créanciers.

Sont également dévoilés au grand public l’appât du gain facile et la frénésie de spéculation qui se sont emparés de la fraction possédante de la société depuis le Second Empire.

Le pouvoir a eu peur des sanctions lors des prochaines élections. Il n’en sera rien ; on passera à autre chose.

Que sont-ils devenus après leur libération ?

A la suite du décès de Romain Daurignac, le frère de Thérèse, un article paraît dans le journal Détective du 1er mai 1930, « Thérèse Humbert vit toujours, petitement, à Paris. Elle a perdu sa miraculeuse vitalité. C'est une vieille femme assez humble, qui ne parle jamais ». Une photo montre les portes d'entrée d'une maison : « Ici, boulevard des Batignolles, demeure aujourd'hui celle qui fut « la Grande Thérèse ». ».

En 1936, Thérèse Humbert vivrait toujours à Paris dans le 17e arrondissement ; Frédéric meurt en 1937, l'acte d'état civil le mentionne comme « époux » et non « veuf » de Thérèse d'Aurignac.

Thérèse est un temps, la « Grande Thérèse », l’auteur de la « plus grande escroquerie du siècle », vue comme une sorte d’Arsène Lupin ; Maurice Leblanc en fera l’héroïne d’une de ses nouvelles, le coffre-fort de madame Imbert, en 1906.

« Si elle avait choisi les livres, au lieu de la vie réelle, comme moyen d’expression pour ses fictions romantiques à propos de titres égarés, de coffres-forts, d’héritages surprises et de parents longtemps perdus de vue, elle serait devenue un romancier à gros tirage du XIXe siècle… » (Hilary Spurling)

Pour en savoir plus :

Frédéric Chauveau : Emission « Entendez-vous l’éco » sur France-Culture, 21/02/2022

Frédéric Chauvaud, Impossibles victimes, impossibles coupables, les femmes devant la justice (XIXe et XXe siècles, presses universitaires de Rennes, 2009

Le fameux coffre quitte l’avenue de la Grande Armée pour le Palais de Justice