120 - Le forage artésien de Passy puis les autres

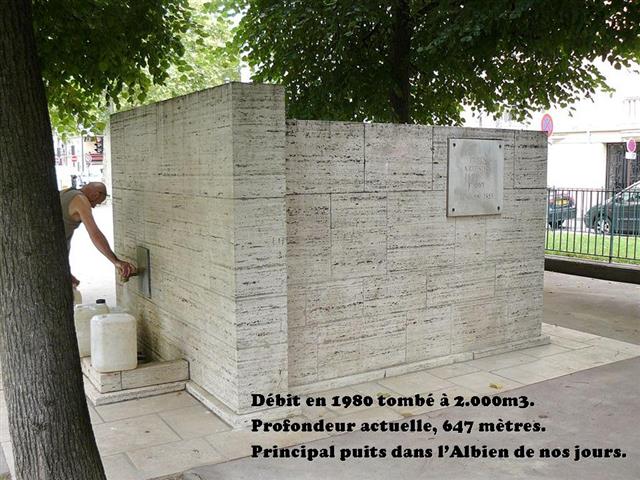

Square Lamartine (XVIe)

Le second puits artésien est creusé entre 1855 et 1866 à Passy, dans l’actuel square Lamartine, à l'initiative d’Adolphe Alphand, alors ingénieur en chef responsable des parcs et jardins sous la responsabilité du préfet Haussmann ; l’objectif est d’alimenter les lacs du Bois de Boulogne alors en cours d’aménagement.

Cette fois, on choisit de réaliser un tubage de 1,10 m de diamètre, mais en tôle de 5 mm d'épaisseur seulement. En mars 1856, 6 mois après le début du forage, la profondeur de 324 m est déjà atteinte, belle performance mais les ennuis se succèdent : la tôle du tube se déchire et l'on doit se contenter d'un nouveau tube plus étroit et plus épais, de 0,70 m de diamètre. Blocage du trépan en juin, il ne sera brisé qu’après 33 jours ; mars 1857, cette fois-ci il se décroche à 528 m, il faut creuser un puits de travail de 53 m et 3 m de diamètre pour réparer.

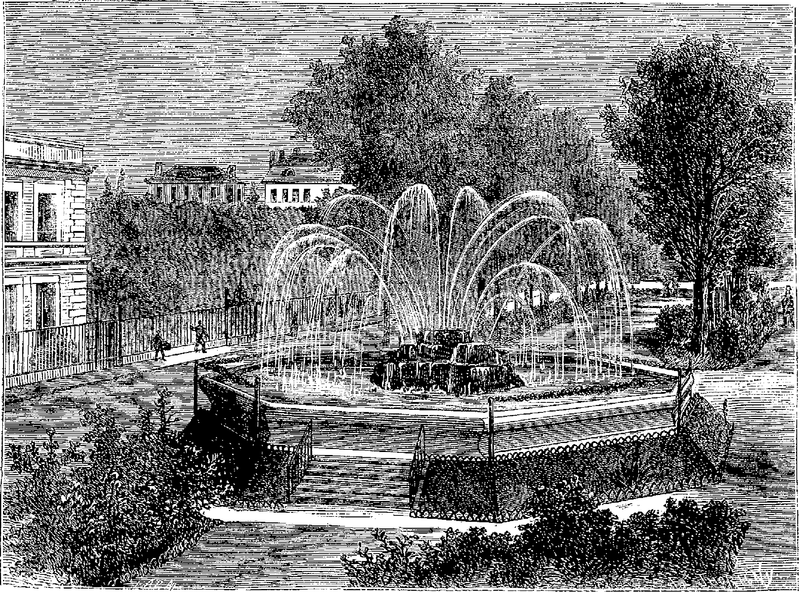

L’eau jaillit enfin à la profondeur de 586 m.

Grâce à un tubage plus gros, le débit est plus important qu’à Grenelle (cf. 115). De 17.000 m3 les premiers jours, il fait immédiatement baisser le débit de son prédécesseur.

On creuse, on creuse

Ce sont ensuite les forages de la Chapelle, de la Butte-aux-Cailles (cf. 130) et du boulevard de la Gare dans les années 1860. On en fait un autre dans le bois de Vincennes, six autres en banlieue, enfin un dernier pour la piscine Blomet, dans le XVème. En 1935, un décret met fin à cette prolifération et n’autorise plus que quelques puits nouveaux, dont celui de la Maison de la Radio.

La multiplication des forages réduira progressivement le débit de Passy à 5.000 m3, puis à 2.000 m3 en 1980.

Forage et fontaine sont rénovés en 1994.

Sa profondeur est aujourd'hui de 647 mètres. C'est le principal puits, donnant dans la nappe de l'Albien, qui assure le plan de secours de l'alimentation de Paris en eau, sous la direction de la SAGEP.

Les forages étant désormais limités, l’eau de la nappe commence à remonter. Elle serait de nouveau artésienne à Ivry.

Qualité de l’eau de l’Albien

Bien qu’un peu trop riche en fer, l’eau albienne est d’excellente qualité, riche en sels minéraux, étant très bien protégée des pollutions de surface.

On considère qu’une goutte d’eau s’infiltrant dans les terrains affleurant aux abords de la Lorraine met 9.000 ans avant d’arriver au centre du Bassin parisien. En conséquence, c’est un aquifère non polluable à l’échelle humaine. Son volume est estimé à plus de 700 milliards de mètres cubes. Eau profonde, elle sorte à une température supérieure à 20°, son utilisation est sévèrement contrôlée.

Trois fontaines encore actives dans Paris, les deux autres sont sur la Butte-aux-Cailles (cf. 125) et square de la Madone dans le XVIIIe arrondissement.

En 1994, la Ville de Paris a demandé la rénovation de leurs forages.

Puits artésien de Passy en 1870