26 : Pont de la Concorde

Au début du XVIIIe siècle, alors que Paris n’avait que dix ponts depuis 150 ans, le développement des riches faubourgs Saint-Germain et Saint-Honoré impose la construction d’au moins un nouveau pont à l’ouest, d'autant plus qu'une vaste place vient d'être aménagée à l'extrémité des Tuileries, la place Louis XV, future place de la Concorde.

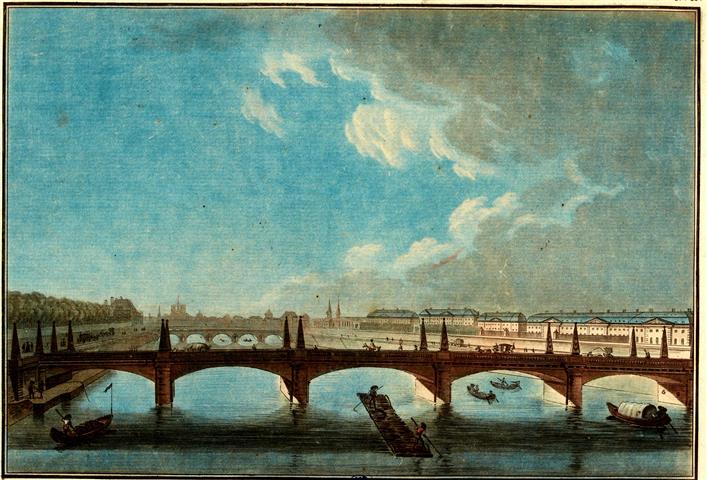

La place Louis XV avant le pont

Le projet est lancé en 1725 mais, faute de budget, les travaux ne commencent qu’à la veille de la Révolution, en 1788, sous la direction de l’ingénieur Jean-Rodolphe Perronet, premier directeur de l’Institution Nationale des Ponts et Chaussées qui, en 1772, avait été le bâtisseur du pont de Neuilly, d’une grande hardiesse technique car il présente un tablier droit au lieu du dos d’âne habituel (cf.24) ; le projet de 1788 présente le même profil.

Maquette du projet de Perronet

Perronet avait prévu une décoration abondante, avec des candélabres qui lui auraient donné une silhouette proche de celle que présentera plus d'un siècle plus tard le pont Alexandre III (cf.27).

Les travaux ont traîné, faute de budget et en 1789, le tablier n'est pas en place. Un événement de portée nationale va accélérer les choses, la prise de la Bastille : une partie des pierres de la forteresse de la Bastille, démolie par les soins "du patriote Palloy", a été utilisée à la construction de ce pont : "afin que les patriotes foulassent aux pieds chaque jour les débris de l’exécrable forteresse ! ", ou bien " afin que le peuple pût continuellement fouler aux pieds l'antique forteresse".

Pont Louis XVI (Carnavalet)

La construction est terminée en 1791 et prend le nom de pont Louis XVI, vite renommé pont de la Révolution après la chute de la monarchie, puis pont de la Concorde de 1795 à 1814. A nouveau pont Louis XVI sous la Restauration avant que Louis-Philippe, le "roi des Français", lui redonne, en 1830, son nom de Concorde, une concorde après laquelle il a couru tout au long de son règne.

Les statues

En 1810, Napoléon 1er voulut que ses piles portent huit statues de généraux tués au combat. La commande n’ayant pas été totalement exécutée, on y substitua sous la Restauration les statues en marbre blanc de quatre ministres (Colbert, Richelieu, Suger et Sully), quatre marins (Duguay-Trouin, Duquesne, Tourville et Suffren), et quatre généraux, autres que d’Empire évidemment (Du Guesclin, Condé, Turenne, Bayard). Trop monumentales, elles menaçaient l’équilibre du pont ; on les déplaça donc en 1837 dans l’avant-cour de Versailles où on leur adjoignit quatre maréchaux d’empire (toujours la concorde voulue de Louis-Philippe). Depuis 1931, elles sont dispersées à Saint-Cyr-Coëtquidan, Brest, Rosny-sur-Seine ou Saint-Omer.

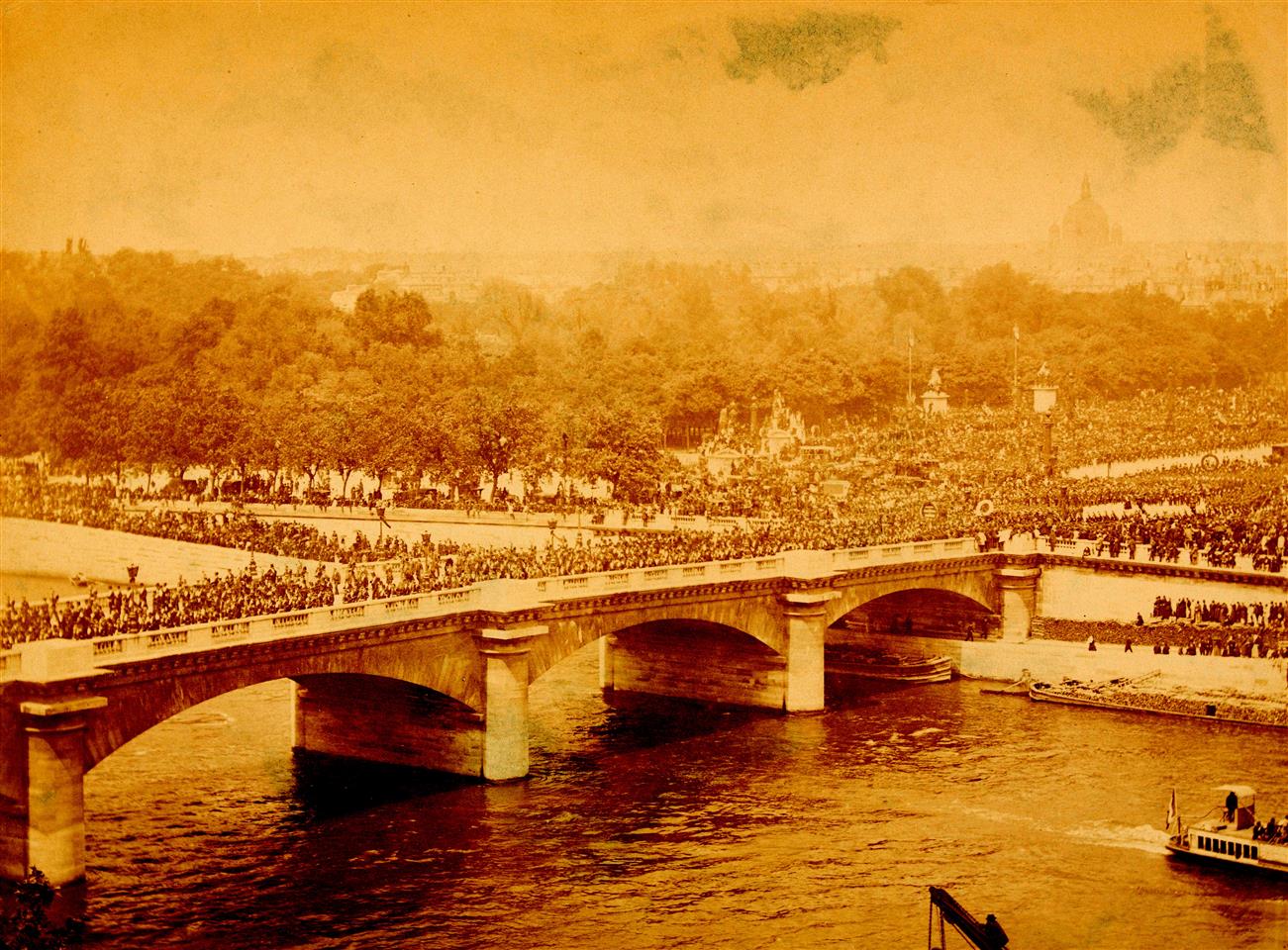

Le pont en 1829 – la foule pour les funérailles de Victor Hugo en 1885 (Maison Victor Hugo)

A cette même époque, la circulation s'étant intensifiée sur ce pont, l'un des plus fréquentés de la capitale, on double sa largeur, portée à 35m, tout en conservant son aspect, statues mises à part.

Le pont, théâtre de la nuit d'émeutes du 6 février 1934

Début 1934, la crise économique affecte les classes moyennes, soutien traditionnel de la République. L'antiparlementarisme se développe, alimenté par une succession de scandales politico-financiers, en particulier l'affaire Stavisky, scandale provoqué par un escroc lié à plusieurs parlementaires radicaux, dont un ministre. Les mouvements d'extrême droite incitent les parisiens à manifester leur colère, les démonstrations sont nombreuses.

3 février 1934, le préfet de police, Jean Chiappe, est muté au Maroc : haï de la gauche, très aimé de l'extrême droite, pour laquelle il manifeste une grande indulgence. Aussitôt des appels à manifester sont placardés partout dans Paris : rendez-vous le 6 février sur la place de la Concorde.

Plusieurs manifestations ont lieu simultanément menées par l’Action française, les Camelots du roi, ou les Croix-de-feu, 30 000 à 50 000 manifestants, sur le thème : « À bas les voleurs ! ».

La Chambre des députés est l'objectif à atteindre. Dans la soirée, la manifestation dégénère en combat de rue, notamment au pont de Solferino (cf.25). Des autobus sont incendiés.

Des milliers de militants, dont certains sont armés, tentent de marcher sur le palais Bourbon. L'émeute est extrêmement violente, à coups de boulets de charbon, de débris de fonte, de billes d'acier, mais aussi de balles de revolver. Les affrontements se prolongent pendant la nuit.

On relève 12 morts le soir même, tous par balle, et 657 blessés. Certains manifestants ont utilisé des lames de rasoir fixées au bout de cannes pour trancher les jarrets des chevaux, et ainsi couper l'élan des charges de cavalier.

Il y aura en tout 19 victimes civiles, 1 mort chez les forces de l'ordre et plus de 2 000 blessés.

Une nuit qui aura une influence profonde : la droite parlementaire durcit son discours et se rapproche de l'extrême droite ; à gauche, partis socialiste et communiste se rapprochent pour former le front populaire.

Vidéo : les manifestations antiparlementaires du 6 février 1934