24 : Pont Royal

Le troisième plus vieux pont de Paris, après le pont Neuf (cf.21), 1607, et le pont Marie (cf.11), 1635, le dernier pont parisien vers l'aval, le prochain était à Saint-Cloud ; c'est aussi le seul pont parisien qui ne soit pas dans l'axe de ses voies d'accès.

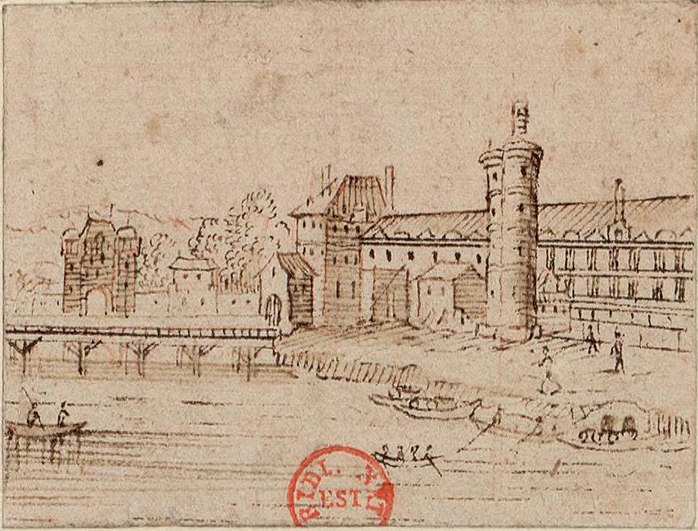

A partir de 1550, il y eut un bac à cet emplacement, qui donnera son nom à la rue qui lui fait face. Le bac servit au transport des pierres des carrières de Montrouge pour l'édification du château des Tuileries. Décision fut prise de construire un pont à cet emplacement après que Louis XIII ait assisté à un accident du bac en 1632.

Le pont rouge

Le pont Royal

La décision de remplacer le défunt pont de bois est prise dès l'année suivant, sur la base des plans de Jules Hardouin-Mansart et avec le financement de Louis XIV (sur sa cagnotte personnelle).

La première pierre est posée le 26 octobre 1685 par le prévôt des marchands et les échevins. Jacques IV Gabriel, assisté du père dominicain François Romain, est chargé de sa réalisation mais Gabriel meurt en juillet de l'année suivante ; sa veuve, Marie Delisle, et son frère Pierre Delisle, prennent la relève.

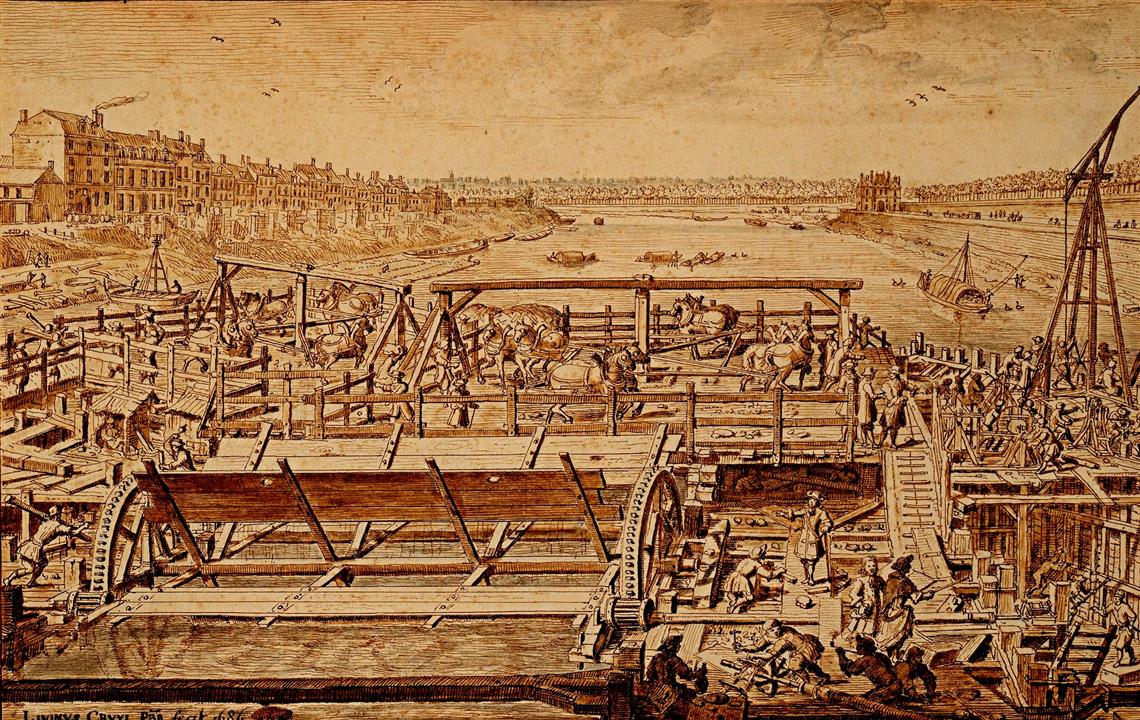

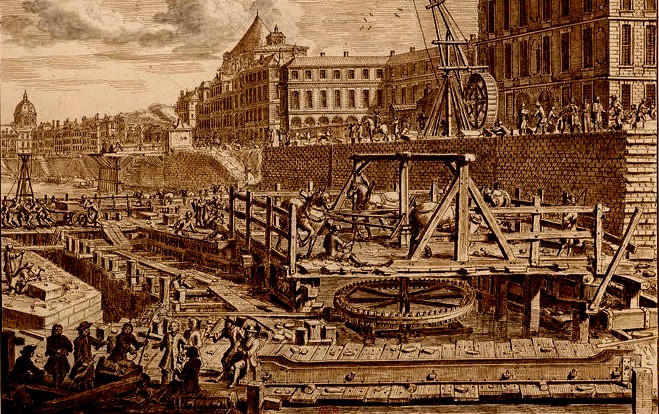

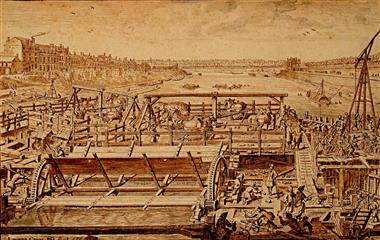

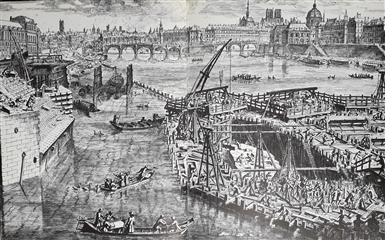

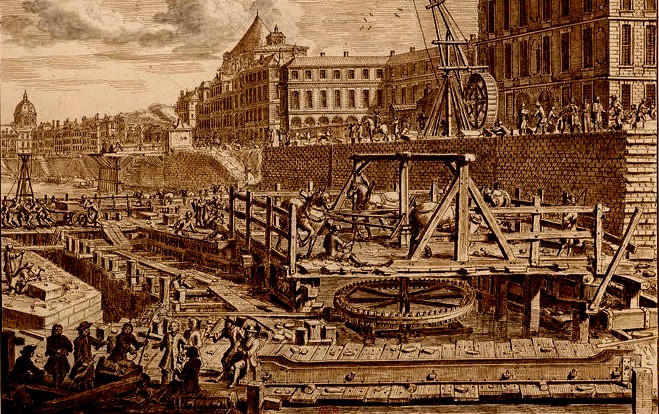

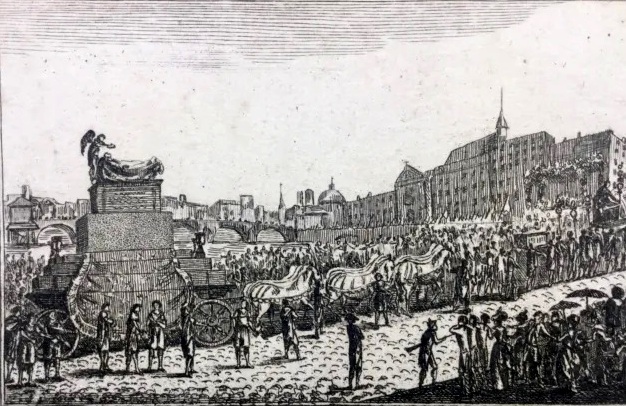

Construction du pont Royal par Lievin Cruyl, prêtre, architecte et dessinateur

Le dessin numéro 2 montre comment rendre étanche la partie du lit où on bâtit une pile, grâce à un batardeau (barrage provisoire).

Les dessins 2 et 3 montrent, en arrière plan, les restes du pont rouge

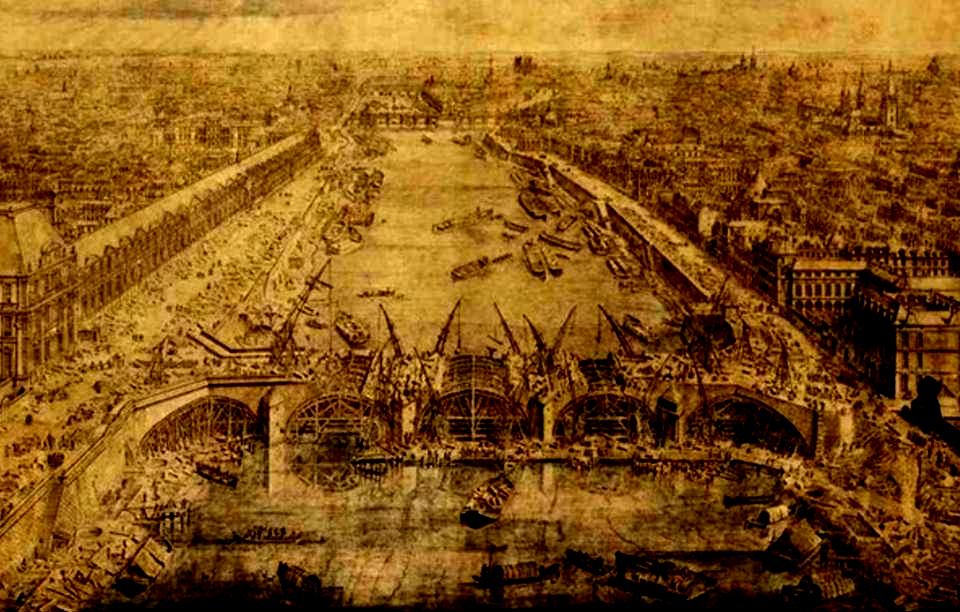

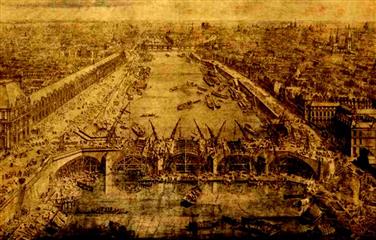

Le pont au XVIIe siècle (avec trois trains de bois en premier plan)

Le pont Royal est terminé en juin 1689, ouvrage en pierre de cinq travées avec arche centrale et une structure en dos d'âne, parfaitement symétrique et bien conservée, la largeur des arches va de 20 mètres pour les arches des deux rives, à 23 mètres pour l'arche centrale ; les quatre piles ont 4,5 mètres d'épaisseur, chacune munie d'une étrave en amont pour mieux fendre le courant.

Les quais, construits à la même époque, sont en harmonie avec la sobriété du décor.

Le pont royal en 1850 par Gaspard Gobaut (BNF)

Naissance du quartier Saint-Germain

La rive gauche est maintenant facilement accessible à partir du palais des Tuileries, ce qui va favoriser le développement d'un nouveau quartier de Paris : le faubourg Saint-Germain. La proximité du royal palais avait incité la noblesse à s'installer le long du faubourg Saint-Honoré où les hôtels particuliers d’étaient multipliés, favorisant la spéculation immobilière ; la hausse des prix dans quartier ce luxueux va provoquer la migration progressive d'une partie de l'aristocratie de l’autre côté du nouveau pont ; le faubourg Saint-Germain est le quarter à la mode.

Le pont lui-même devient au XVIIIe siècle un lieu de prédilection pour différentes sortes de fêtes et de réjouissances, en particulier celles organisées par le pouvoir royal.

Histoires

Pendant la Révolution, il est renommé Pont National, puis Pont des Tuileries sous Napoléon avant de reprendre son nom originel avec la Restauration.

11 juillet 1791, les cendres de Voltaire sont transférées au Panthéon : après sa mort le 11 juillet 1778 à Paris, chez son ami le marquis de Villette, le neveu de Voltaire, l’abbé Mignot, ne veut pas courir le risque d’un transport du corps à Ferney et décide de l'enterrer provisoirement dans la petite abbaye de Sellières près de Romilly-sur-Seine, dont il est abbé commendataire. Mme Denis, légataire universelle, ayant par la suite vendu Ferney, y transférer la sépulture devient impossible.

Devenu bien national, l'abbaye de Sellières va être mise en vente, il faut trouver une solution. Villette fait campagne pour le transfert à Paris des restes du grand homme, évoque la possibilité d'un Panthéon et désigne le lieu, la basilique de Sainte-Geneviève.

Le 30 mai 1791, l’Assemblée, malgré de fortes oppositions, décide le transfert. Le 4 avril, après la mort de Mirabeau, l’Assemblée décrète que « le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes ». Mirabeau est le premier « panthéonisé », Voltaire le suit le 11 juillet.

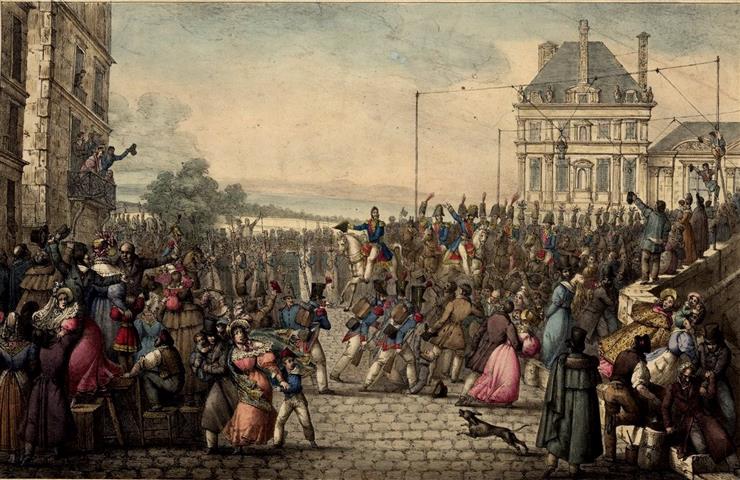

Le cortège qui emprunte le pont Royal comprend des formations militaires suivies de délégations d’enfants. Derrière, une statue de Voltaire d’après Houdon, portée par des élèves des Beaux-arts costumés à l’antique, viennent les académiciens et gens de lettres. Sur le sarcophage, tiré par douze chevaux blancs, une inscription : « Il vengea Calas, La Barre, Sirven et Monbailli. Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l’esprit humain, et nous a préparés à être libres ».

1792 : Des canons y sont installés pour protéger la Convention et la Comité de Salut Public qui siègent dans le palais.

Les attentats contre Louis-Philippe : le "roi des Français" en connaîtra une dizaine dont deux ayant le pont Royal pour théâtre :

19 novembre 1832, alors qu’il se rend au Palais-Bourbon encadré par la police et les soldats pour prononcer son discours du Trône, un coup de feu part de la foule. Dans la confusion, le tireur disparaît, seule son arme, un pistolet de poche, est retrouvé par terre. Une jeune femme nommée Adèle Boury dit avoir aperçu l’assassin avant de tomber évanouie sous le coup de l’émotion. Louis-Philippe n’a pas été blessé. On finit par arrêter un étudiant en droit de 21 ans, répétiteur dans un pensionnat, nommé Bergeron. Républicain chef de section de la Société des droits de l'Homme, il nie les faits et transforme son procès en tribune républicaine. Il est acquitté le 18 mars 1833. Les journaux satiriques s’emparent de l’événement et de la décision des jurés.

25 juin 1836, en fin d’après-midi, Louis-Philippe et sa famille quittent le palais des Tuileries pour se rendre au château de Neuilly. Ils ont pris place dans une voiture blindée qui servait à Napoléon Ier. Un coup de feu est tiré alors que le cortège est sur le quai des Tuileries, à l'entrée du pont Royal, la balle passe près de la tête du roi et se loge dans le plafond de la voiture. Louis-Philippe ordonne au cocher de continuer sans s’arrêter jusqu'à Neuilly. L'auteur du coup de feu a été aussitôt arrêté, il se nomme Louis Alibaud, 26 ans, ancien sous-officier révolté contre la répression qui a suivi les journées de juin 1832. Traduit devant la Chambre des pairs cette fois-ci, il est condamné à mort et guillotiné le 11 juillet, à cinq heures du matin. Durant son procès, il affirme que deux cents républicains ont fait le serment de tuer Louis-Philippe.

C’est depuis ce pont, qu’Alfred de Musset et ses compagnons partent nager jusqu’au Pont de la Concorde.

Il a été restauré, élargi et abaissé de 1839 à 1844 ; en 1852, on réduit l’épaisseur du pont pour limiter le niveau de montée des eaux.

L'échelle hydrométrique