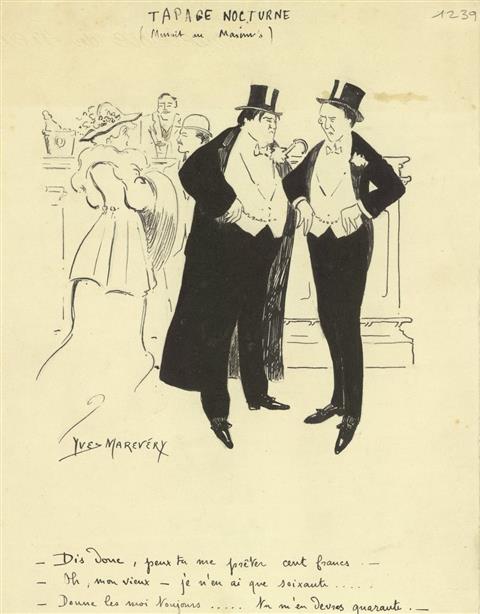

40 : 14 juillet 1890 – Naissance de Maxim’s

3, rue Royale

A la fin des années 1880, la famille Imoda, d’origine italienne, avait fondé un glacier dans cet immeuble du XVIIe siècle.

Le 14 juillet 1890, le patron a l’idée de décorer la devanture de drapeaux et oriflammes aux couleurs de divers pays, parmi lesquels le drapeau allemand.

Cette malencontreuse initiative a pour conséquence de provoquer une vague de germanophobie à l’encontre de l’établissement ; une foule en colère s’acharne contre lui et le met à sac.

Ecoeuré par ce déchaînement de violence, Imoda vend son établissement à un garçon

de café qui travaillait dans un bar américain, le Reynold’s. Il s’appelle Maxime Gaillard.

Ouvert en 1891, l’établissement est tout d’abord un bistrot pour cochers de fiacre. Puis Maxime s’associe à son ami Georges Everaert ; ils en font, en 1893, un café-glacier à l'enseigne de Maxim's et Georg's par anglicisation de « Maxime » et germanisation (c’est risqué) de « Georges ».

Pour son inauguration, le petit bistrot attire le jour du prix de Diane, le 21 mai 1893, Arnold de Contades, un des représentants de la jeunesse dorée de l’époque et la comédienne Irma de Montigny, intrigués par l’enseigne à l’anglaise. Le café est lancé ; il devient l’un des rendez-vous favoris des noctambules du tout-Paris de la Belle Epoque.

Cette clientèle insouciante oublie souvent de payer. Endetté, Maxime vend son établissement à son ancien collègue, Eugène Cornuché, devenu son maître d’hôtel. Le nouveau propriétaire y fait d’importants travaux pour le mettre au goût du jour à la veille de l’Expo 1900. Il fait appel aux meilleurs artistes de l’école de Nancy pour lui donner la touche Art nouveau qu’on lui connaît aujourd’hui.

Quelques clients célèbres : Edouard VII, la Belle Otéro (cf. 29), Proust, Feydeau (la Dame de Chez Maxim’s, un des succès de Georges), les Guitry, Tristan Bernard et Sosthène de la Rochefoucauld (rien que pour son prénom).

Maxim’s – André Boyer

Gallica.bnf.fr

Vous avez dit Belle Epoque ?

Si le XVIIIe siècle s’est terminé en 1815, le XIXe siècle rendra l’âme en 1914.

La Belle Epoque est le dernier acte de cette période, 1880-1914 ; un qualificatif tardif et nostalgique.

Caractériser la Belle Epoque :

Le cadre ? Paris avec ses milliers de becs de gaz et l’éclairage à l’ampoule électrique qui se développe, la Ville-Lumière.

Sur les Champs-Elysées – Georges Stein

Une période de paix d’une quarantaine d’années, mais en Europe uniquement, les conflits ayant commencé à être exportés dans d’autres parties du monde. Une paix qui s’avèrera illusoire.

Malgré quelques trous d’air, une croissance économique soutenue. Le positivisme et le scientisme, la foi dans la science facteur de progrès social est de rigueur (cf. 5).

Dans la mémoire collective, la Belle Époque, ce sont les terrasses des cafés sur les boulevards, le french cancan au Moulin Rouge et aux Folies Bergère, les expositions universelles, la Tour Eiffel, les salons du faubourg Saint-Germain fréquentés par Proust, etc.

Le désenclavement des campagnes par le chemin de fer et par le service militaire.

C’est aussi une inégalité sociale jusqu’alors inconnue : d’un côté, une bourgeoisie en pleine ascension (la domesticité – des femmes surtout – n’a jamais été aussi nombreuse) et un empire colonial qui apporte sa contribution à la richesse. De l’autre, la main-d’œuvre ouvrière s'organise en syndicats et en partis politiques, les premiers partis socialistes.

En politique, la Troisième République s’affermit malgré les soubresauts provoqués par l’affaire Dreyfus. Ses symboles, le 14 juillet, la Marseillaise, la laïcité, l’instruction publique, le citoyen.

L’anarchisme fait parler de lui (cf. 41), l’anticléricalisme s’enracine, le nationalisme se nourrit de la perte de l’Alsace-Lorraine.

La haute société de chez Maxim’s, mélange de la vieille aristocratie et de la grande bourgeoisie : banquiers, capitaines d’industrie, hauts fonctionnaires, hommes politiques ou médecins célèbres...

Ils animent la « saison » - la période de l’Opéra, des réceptions et bals dans leurs hôtels particuliers parisiens à la domesticité pléthorique – en automne et en hiver. L’été venu, ils s’en vont en villégiature dans leurs châteaux, dans les stations thermales ou sur la côte normande.

Petite et moyenne bourgeoisie mènent, elles, une vie ... bourgeoise : valeurs familiales et bonnes manières, respectabilité, souci de l’épargne.

Une soirée – Victor Gabriel

Soirée au Pré Catelan – Henri Gervex (Musée du Carnavalet)

Quelques films illustrant cette période :

1952 : Casque d'or de Jacques Becker.

1954 : French Cancan de Jean Renoir.

1984 : Un amour de Swann de Volker Schlöndorff.

1950 : Moulin Rouge de John Huston.

2016 : Chocolat de Roschdy Zem.

Relations franco-allemandes : Francophilie/Francophobie vs Germanophobie

1806 (14 octobre) : Iéna

Frédéric-Guillaume III de Prusse, inquiet de la formation par Napoléon de la Confédération du Rhin, trop favorable à la France, s’active à la formation de la Quatrième Coalition (Prusse, Russie, Suède, Saxe et Royaume-Uni). Réaction immédiate, la Grande Armée envahit la Prusse, direction Berlin.

Les armées se rencontrent à Iéna et Auerstaedt. C’est un désastre pour la Prusse qui, en une journée, a perdu 40.000 hommes et toute son artillerie. Il n'y a plus d'armée prussienne.

27 octobre 1806, Napoléon entre à Berlin. S’il est l’envahisseur, l’Empereur apporte avec lui les valeurs révolutionnaires bien accueillies par les réformistes (Goethe).

Mais la défaite d’Iéna va déclencher un violent nationalisme allemand qui conduira à l'unification de la nation allemande : « Sans Iéna, pas de Versailles », dira plus tard Bismarck.

27 octobre 1806 – entrée de Napoléon à Berlin – Charles Meynier

Le quadrige en arrière-plan

Dernier point, Napoléon en profite pour emporter le quadrige de la porte de Brandebourg dans l’intention de l’installer sur l’arc de triomphe du Carrousel.

30 mars 1814, soldats Prussiens et Cosaques bivouaquent aux Champs-Elysées

Napoléon, affaibli par le désastre de la campagne de Russie, doit faire face à la plus grande coalition contre lui (Angleterre, Russie, Prusse, Autriche et Suède). Après la défaite de Leipzig, il doit se replier sur le territoire français. Fin janvier 1814, commence la campagne de France. Après une suite de victoires et de défaites en Ile-de-France, les alliés entrent dans Paris le 30 mars.

Le 4 avril, l’Empereur abdique à Fontainebleau et est envoyé en exil à l’île d’Elbe.

Comme à Berlin en 1806, l’accueil de la population est mitigé : la population est désormais hostile au régime impérial ; la France est exsangue, tant en vie humaines qu’économiquement.

L’occupation dure d’avril à juin 1814. Souhaitant retrouver la stabilité en Europe, les alliés font preuve de clémence dans les clauses du traité de Paris : retour des Bourbons (Louis XVIII), la France reste dans ses frontières de 1792.

A Berlin, c’est dans l’allégresse qu’on accueille le retour du quadrige de la porte de Brandebourg.

Fin juin 1815 : Cosaques et Prussiens aux Champs-Elysées, le retour

En quelques mois, le gouvernement monarchiste a provoqué le mécontentement général (hausse des impôts, retour des émigrés avides de vengeance, démantèlement de l’armée). De retour de l’Île d’Elbe, Napoléon entre à Paris le 20 mars 1815. Trois mois plus tard, c’est Waterloo.

Paris est à nouveau occupé par les alliés, avec Louis XVIII de retour dans « les fourgons de l'étranger ».

Le nouveau traité est bien plus dur pour la France que le précédent. Elle perd ses conquêtes réalisées entre 1790 et 1792, doit payer de lourdes indemnités et assurer les frais d’occupation par 150.000 hommes, jusqu’à fin 1818.

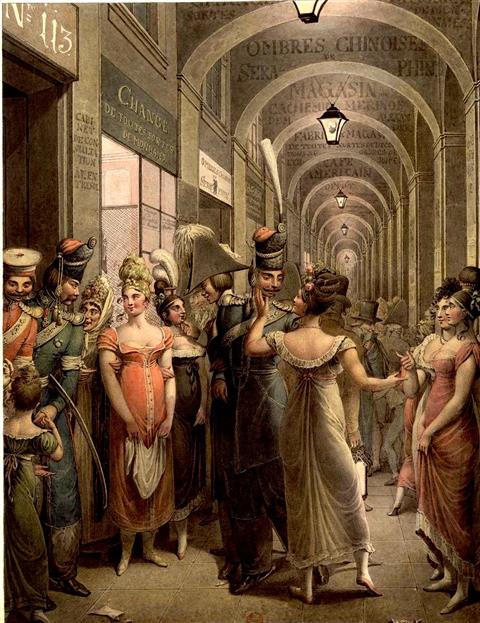

Soldats prussiens au Palais-Royal en 1815 (gallica.bnf.fr)

Dès le nouveau traité signé, les actes d’hostilité envers les occupants se multiplient.

1830 et les Trois Glorieuses

La révolution de Juillet 1830 donne un élan aux forces libérales en Allemagne. Des soulèvements ont lieu dans plusieurs principautés allemandes et dans les provinces polonaises de la Prusse ; ce qui conduit à l'adoption de constitutions.

1848, la « Révolution de Mars »

Deuxième élan révolutionnaire qui prend son origine dans les journées de février 1848 à Paris et la chute de Louis-Philippe. Parti des états limitrophes de la France, le Printemps des peuples germaniques dure de mars à la fin de l'été 1849.

Les révolutionnaires des États allemands aspirent à l'établissement des libertés politiques et à l'unité nationale. Ils souhaitent l’élection d’un parlement, l’établissement d’une constitution.

L’opposition entre partisans d’une monarchie constitutionnelle et républicains, d’une part, et le refus du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV de porter la couronne impériale, d’autre part, met fin aux espoirs d'unification. Suit une violente répression en juillet 1849 par les troupes prussiennes et autrichiennes. La révolution de Mars finit dans le sang mais certains de ses acquis resteront, tels la fin de la féodalité et de la justice inquisitrice, le développement de la presse, des constitutions (bien timides) et une amorce du mouvement ouvrier.

1867 : le Luxembourg puis la dépêche d’Ems

L’unification allemande voulue par les révolutionnaires de Mars, c’est Bismarck, le redoutable stratège politique, qui la construit : tout d’abord en soumettant l’Autriche après la victoire de Sadowa en 1866. Il sait qu'il lui faut compter avec une forte résistance de la France où monte la germanophobie : la crise luxembourgeoise est l’occasion d’une « revanche pour Sadowa ! », Napoléon III veut annexer le Luxembourg ! Bismarck se sert de l'aubaine pour renforcer le sentiment anti-français à l'aide d'article de journaux et de discours. Crise réglée par la neutralisation du Luxembourg.

Deuxième manœuvre bismarckienne : proposer un membre de la famille des Hohenzollern (famille régnante en Prusse) à la succession au trône d’Espagne, pour le moins une provocation pour Napoléon III. Bismarck veut inciter l’Empereur des Français à déclencher la guerre, meilleur moyen pour espérer une union sacrée des Allemands autour de la Prusse (« Je ne doutais pas de la nécessité d’une guerre franco-allemande avant de pouvoir mener à bien la construction d’une Allemagne unie »).

Léopold de Hohenzollern retire sa candidature mais Bismarck provoque un imbroglio diplomatique dont le clou est la fameuse « dépêche d’Ems », adressée aux ambassadeurs, où il laisse sous-entendre astucieusement que la Prusse ne renonce pas. Dépêche ressentie comme un camouflet par la France, Bismarck a gagné. En France, l’état major signifie à Napoléon III qu’il « ne manque pas un bouton de guêtre », l'opinion publique des autres états germaniques est acquise à la cause de la Prusse : l’unité allemande est en vue.

1870 : Sedan et le siège de Paris (cf. 31, 32)

Une guerre très mal engagée par la France qui se termine, le 18 janvier 1871, par la fondation de l’Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. Les objectifs de Bismarck sont atteints.

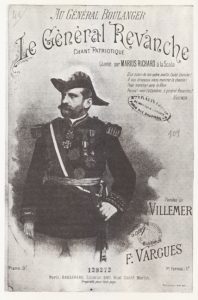

1887 : l’affaire Schnæbelé et le « Général Revanche »

Georges Ernest Jean-Marie Boulanger (1837-1891), saint-cyrien, époux d’une héritière dévote et amateur de femmes, volage, plusieurs fois blessé au combat (notamment pendant le siège de Paris) et acteur de la répression de la Commune de Paris durant la Semaine sanglante.

Voilà présenté en quelques mots celui qui sera à l’origine d’un fameux mouvement populiste de la IIIe République.

Dernière caractéristique, il est profondément anti-allemand.

Général de division depuis 1884, Clemenceau l'impose à Freycinet comme ministre de la Guerre en 1886.

Un de ses premiers actes : il accélère l'adoption du fameux fusil Lebel aux performances balistiques sans égales. Il est l’instigateur d’un grand nombre de réformes qui le rendent populaire chez les militaires, et à gauche en réglant la crise des mines de Decazeville sans faire tirer les soldats.

Sa cote de popularité ne cesse de croître et ses discours belliqueux en font le chantre de la « Revanche ». Il multiplie les provocations envers l'Allemagne (érection de baraquements dans la région de Belfort par exemple), ce qui amène l'Allemagne à rappeler des réservistes.

20 avril 1887, survient l'affaire Schnæbelé.

Boulanger développe des activités d'espionnage dans les départements annexés par le Reich après la défaite de 1870. Et ceci, sans en référer au reste du gouvernement.

Il utilise ainsi un commissaire de police français d'origine alsacienne en fonction en Lorraine française, Schnæbelé. Les Allemands lui tendent un piège : un de ses collègues de la Moselle (Lorraine allemande) l’invite chez lui sous prétexte qu’un poteau de la frontière a été vandalisé.

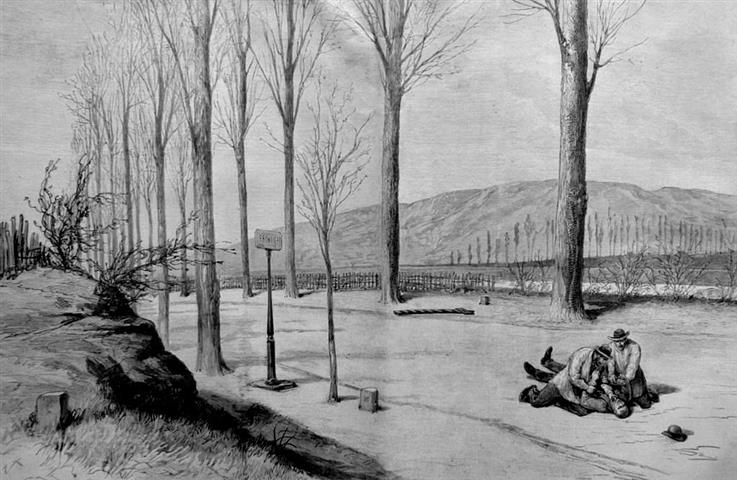

Le 20 avril, il se rend au rendez-vous mais il est appréhendé par des policiers allemands déguisés en ouvriers agricoles ; après une course poursuite, il est finalement maîtrisé. Le commissaire est menacé d’être traduit devant une cour martiale.

Une affaire embrouillée car l’arrestation se serait faite sur le territoire français. Boulanger incite le président du Conseil à envoyer aux Allemands un ultimatum (« je ne vois pas de réponse sous une autre forme que celle de l'ultimatum ! »). Maintenant informés des activités occultes du ministre de la Guerre, le président de la République et le ministre des Affaires étrangères et du révélation de ces activités d’espionnage, se contentent d’une simple demande d’explication à l'Allemagne. Bismarck, ne voulant pas aggraver une situation déjà très tendue, fait libérer le commissaire.

Cette affaire alerte les républicains français tels Clemenceau sur les risques que peut entraîner la politique toute personnelle du ministre de la guerre. « La guerre ! C'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. » aurait-il dit.

Boulanger est démis de ses fonctions dès le premier remaniement, ce qui entraîne la protestation des nationalistes et la naissance du mouvement boulangiste, avec le soutien des monarchistes et bonapartistes.

Elu député à Paris, ses partisans le poussent au coup d’état. Ce qu’il refuse ; dès lors, le boulangisme perd de la vigueur.

Menacé d’être poursuivi pour « complot contre la sûreté intérieure », il s’enfuit à Bruxelles avec sa maîtresse qui, atteinte de tuberculose, meurt en en juillet 1891. Le général se donne la mort sur sa tombe même, au cimetière d'Ixelles, le 30 septembre 1891.

Clemenceau l’enterre pour la postérité : « Il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant ».

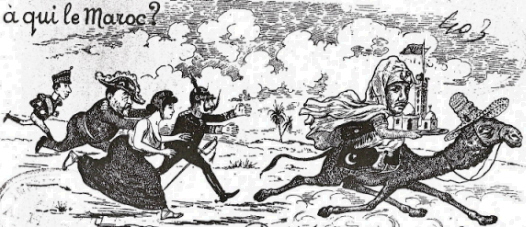

Et, pour finir, 1905 et suivantes, l’affaire du Maroc

Depuis 1904, France, Espagne et Royaume-Uni se sont mis d’accord sur leurs zones d'influence au Maroc. Le 31 mars 1905, le Kaiser débarque à Tanger pour rencontrer le sultan Abd-ul-Aziz. Au cours de son discours, il s’oppose au protectorat de la France sur le Maroc, exige un État « libre et indépendant ». Un accord est conclu.

Septembre 1908, nouveau contentieux, des déserteurs allemands de la Légion étrangère sont protégés par des agents consulaires allemands.

En 1911, la France et l'Allemagne s'affrontent à nouveau au Maroc, à la suite du renversement du sultan. La France se porte à son secours, ce que Guillaume II considère comme une contravention aux traités signés. La canonnière Panther mouille devant Agadir.

Les affaires marocaines et les germanophobies et francophobies générées, sont les prémices de la déflagration de 1914.

Pour en savoir plus :

Guide du Paris des faits divers (ed. Le Cherche Midi)

https://maxims-de-paris.com/fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxim%27s#Histoire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Boulanger

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle_Époque

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dépêche_d%27Ems

A proximité de Maxim’s,

l’ordre de Mobilisation générale du 1er août 1914,

le seul encore visible à Paris