14 : 24 août 1837 - Inauguration de la ligne Paris – Le Vésinet

Place de l’Europe

Comment se déplacer dans la première moitié du XIXe siècle ?

A pied, comme les cheminots, les saisonniers, les vagabonds, les colporteurs se rendant de village en village avec dans leur sac des colifichets, des articles de Paris, des écrits clandestins ou des images polissonnes.

A cheval, comme les courriers à franc-étrier, chargés du courrier urgent qu’il ne faudrait pas assimiler au poney-express américain au galop, puisque soumis à de strictes contraintes telles celle de devoir être accompagnés d’un postillon monté sur un second cheval, qui les précède et qu’ils ne doivent pas dépasser.

En diligence, voitures monumentales, inconfortables, compartimentées et transportant jusqu’à seize voyageurs.

Dans une malle-poste, coupé qui, à côté du compartiment pour les sacs postaux, propose trois ou quatre places de voyageurs. Elles circulent au galop et sont prioritaires à l’arrivée dans les relais.

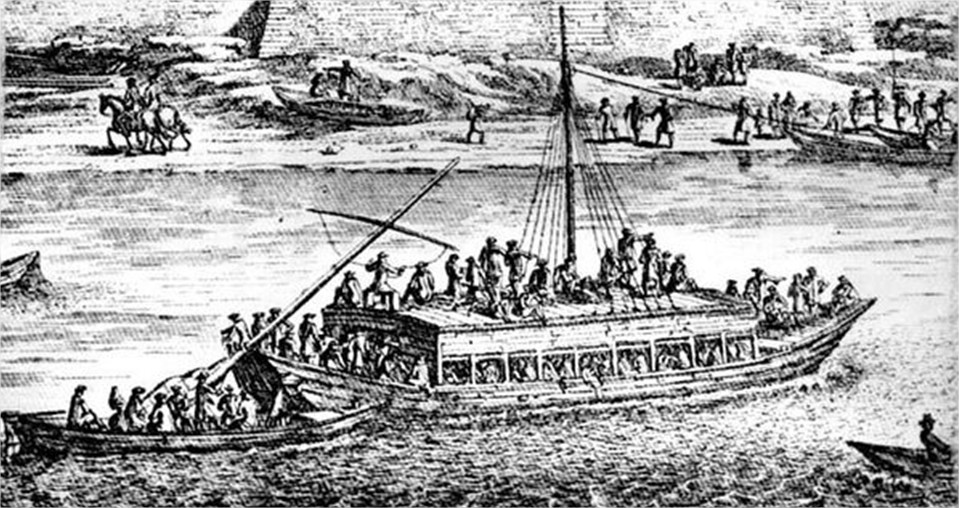

Sur l’eau, les coches d’eau halés par des chevaux ; avec marchandises et des dizaines de passagers, le coche d’Auxerre part le vendredi matin pour arriver à Paris le mercredi soir, quai Saint-Bernard. Pas très rapide mais populaire et plus sûr que la route ; une taverne est à la disposition des passagers. Le quai Saint-Paul accueille, pour sa part, les coches de Montereau.

Deux galiotes font le service entre Paris, Sèvres et Saint-Cloud. Les bateaux à vapeur prennent le relais à partir des années 1825, avec 250 à 300 passagers. Une liaison est même assurée entre Paris et Londres.

Le coche d’eau d’Auxerre

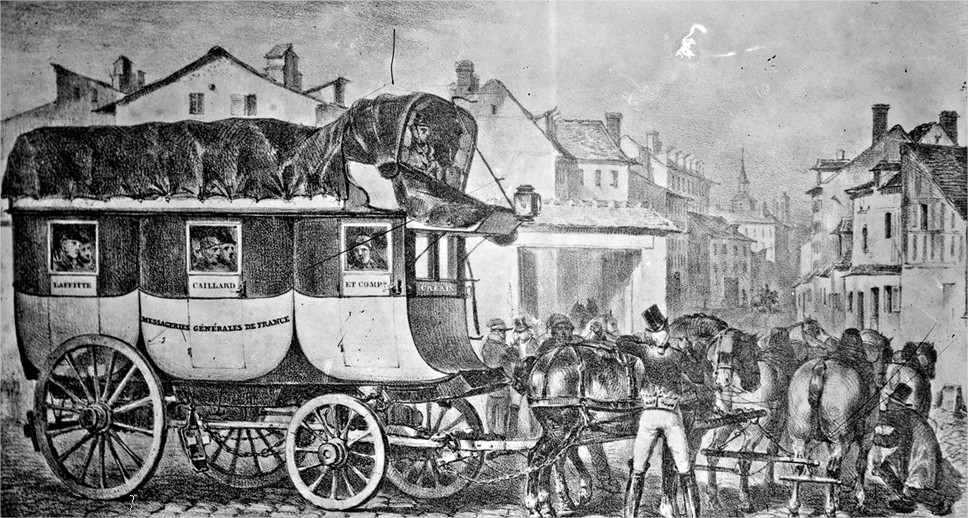

Les diligences

En 1830, les deux grandes entreprises qui assurent les grandes lignes les plus fréquentées entre Paris et les villes françaises sont les Messageries royales et les messageries Laffitte et Caillard. Elles se partagent le territoire national depuis 1827, utilisent souvent d’énormes véhicules, de véritables maisons roulantes. Les voitures jaunes de Laffitte et Caillard peuvent emmener, officiellement, jusqu’à dix-huit passagers ; en réalité, leurs impériales sont souvent surchargées. L’infraction au décret du 28 août 1808, qui contraint les conducteurs à n’accepter que trois personnes sur les banquettes d’impériale, est courante, périodiquement condamnée dans les circulaires de police. Ces voitures pèsent jusqu’à 7 tonnes en charge !

La diligence de première classe, très lourde, contenant normalement vingt et une personnes au maximum, emmène parfois plus de trente clients !

La voiture de deuxième classe, prévue pour seize passagers, est plus commode, plus légère.

Les horaires des messageries royales, de 1800 à 1840, montrent un raccourcissement continuel des délais : il ne faut plus qu’une demi-journée depuis Paris pour atteindre Orléans ou Rouen, trois journées pour Besançon.

En 1842, un rapport établit les performances des voitures des Messageries royales : 9 km/h en moyenne. On raccourcit les pauses, cinq à dix minutes pour prendre un dîner, aussi cher qu’un repas complet (l’habitué met le dessert dans ses poches).

L’allure habituelle c’est le trot, le pas dans les rues étroites. En côte, il faut parfois quitter sa banquette pour grimper à pied alors que le lourd véhicule peut être tiré dix ou douze chevaux ; la descente se fait au grand galop. (d’après Christophe Studeny,

Diligence Laffitte (gallica.bnf.fr)

Des voyageurs saisonniers, les maçons creusois

La pauvreté des sols, la rigueur du climat imposent aux paysans creusois l'abandon des terres à la belle saison afin de se procurer un revenu complémentaire, qu'ils rapportent en hiver et qui sera employé au paiement des dettes, à l'achat des semences, parfois à des acquisitions de terres. Ils deviennent maçons mais aussi tuiliers, scieurs de long, peigneurs de chanvre et de laine. Ils se répandent dans toute la France et cheminent à travers bois jusqu'à Guéret puis Genouillat, Nohant, Vierzon, Olivet. Pendant ce temps ce sont les femmes, les enfants et les vieillards qui s'occupent de la ferme. Ils atteignent Paris en quatre jours : trois jours à pied jusqu'à Olivet, puis une journée de diligence. Les déplacements se font en groupe, par affinité de clocher. A la fin du XIXème siècle, plus de 20.000 ouvriers creusois migrent ainsi chaque année. Plus de la moitié sont maçons (dont les fameux plâtriers), les autres sont tailleurs de pierre, charpentiers ou couvreurs.

Comme tous les immigrés, ils sont ostracisés par les Parisiens. Ouvriers, sans femmes, parlant le patois ou le français avec un accent. Autant de handicaps bien difficiles à surmonter. Ils s'installent dans des galetas des quartiers déshérités du centre de Paris, autour de la place de Grève. Ils sont 20.000 ouvriers et 1.000 maîtres.

L'invention du chemin de fer

Sur les sections difficiles des voies romaines, les roues des chariots sont guidées par des pierres entaillées en profondes ornières. Technique reprise à partir des années 1550 pour les voies minières, avec des rails en bois, puis en fer en Angleterre au début du XVIIIe siècle.

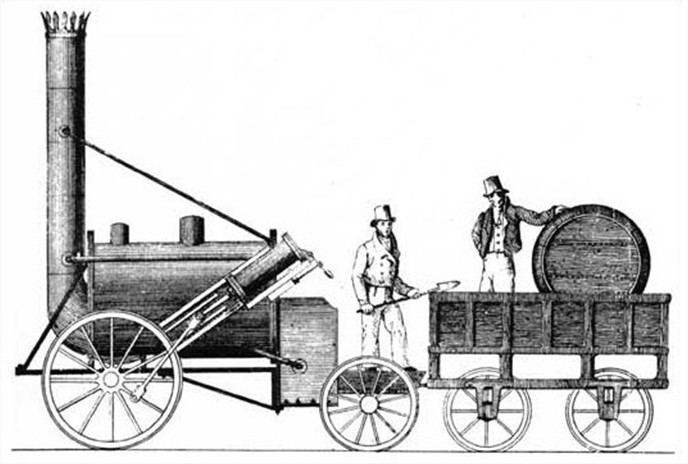

En 1811, apparaît la première locomotive à vapeur opérationnelle sur rail.

Mais, le véritable coup d'envoi a lieu le 27 septembre 1825 avec Locomotion n° 1 de George Stephenson, première locomotive au monde qui transporte des passagers.

Quatre années plus tard apparaît la fameuse Rocket du même Stephenson : 30 voyageurs à 40 km/h. En 1830, elle assure la liaison Manchester-Liverpool.

The Rocket (gllica.bnf.fr)

En France

Les campagnes napoléoniennes, leur engagement humain et financier, y compris après la chute de l’Empereur, ont retardé le développement du chemin de fer en France.

Autre frein au développement, le réseau des routes et des canaux plus dense que ceux des pays voisins.

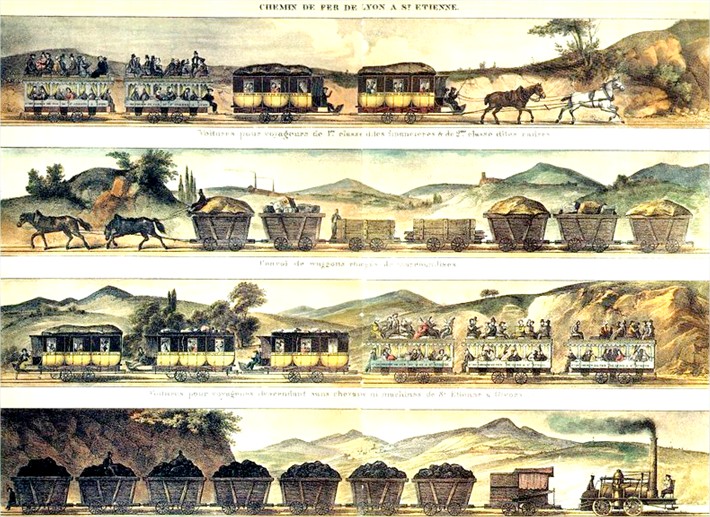

1827 : la première liaison ferroviaire est construite, 23km entre Saint-Etienne et Andrezieux. Mais cela ne concerne que le transport de la houille et les wagons sont tirés par des chevaux. C’est la première ligne de chemin de fer de l’Europe continentale.

La première liaison voyageurs est opérationnelle en 1831, entre Saint-Étienne à nouveau et Lyon. 58 km ouverts par tronçons jusqu’en 1832 ; la traction est assurée par chevaux ou locomotive selon les sections. La ligne est ouverte d’abord pour le transport des marchandises ; seuls quelques passagers sont acceptés, assis sur la paille des chariots.

1832 : Andrézieux - Roanne, 67 km. Là aussi, priorité aux marchandises : le charbon en l’occurrence, transbordé dans les bateaux descendant la Loire.

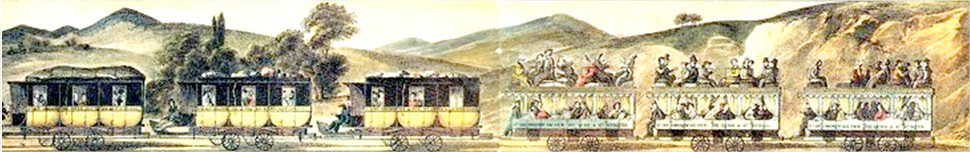

Les quatre trains de Saint-Etienne (wikiwand)

24 août 1837 : inauguration de la ligne Paris – Le Vésinet

C'est la première ligne de France conçue uniquement pour le transport de voyageurs et exploitée avec des locomotives à vapeur.

La ligne est longue de 18 km et ne rejoint pas Saint-Germain-en-Laye ; elle s’arrête au Vésinet, autrement dit en pleine nature, dans un premier temps. Il faut emprunter une patache pour rejoindre Saint-Germain ; la ligne sera prolongée dix ans plus tard.

Les promoteurs : les frères Péreire

Descendants d'une famille juive d'origine portugaise, Emile et Isaac Pereire sont ruinés à la mort de leur père qui a fait faillite. De Bordeaux, ils montent à Paris et travaillent auprès du banquier James de Rothschild, leur futur ennemi juré (mais leur associé dans ce projet). S’impliquer dans cette liaison ferroviaire constitue leur première grande intuition ; suivront la Compagnie du Midi évoquée plus loin et 17 compagnies européennes (dont l’Orient Express), le Crédit Mobilier, de nombreuses opérations urbaines et haussmanniennes, la Compagnie Générale Transatlantique et la ville d’hiver d’Arcachon, leur dernière création de grande envergure.

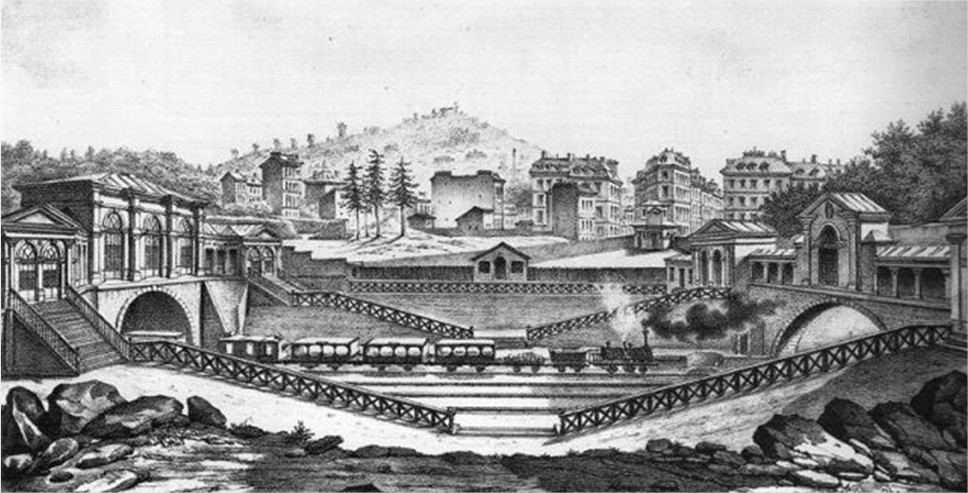

L’embarcadère de l’Ouest (ou de l’Europe) est construit à l’emplacement de l’actuelle place de l’Europe. La voie ferrée suit une tranchée puis disparaît dans le tunnel des Batignolles qui s’effondrera en partie en 1921 sur une rame de train, provoquant la mort de 28 personnes.

L’embarcadère par Daniaud (gallica.bnf.fr)

Louis-Philippe doit-il être du premier voyage ?

Le professeur Dionysius Lardner n’a-t-il pas affirmé en 1830 : « Le voyage en chemin de fer à grande vitesse n'est pas possible car les passagers incapables de respirer mourraient par asphyxie ». François Arago, lui-même, se livre en 1836 à de savantes considérations à propos du passage dans les tunnels ; la multiplication des tunnels rendue nécessaire par la très faible déclivité supportée par les rames est une nouveauté dans les transports, comment les organismes vont-ils réagir aux différences de température ? « J’affirme sans hésiter que dans ce passage subit les personnes sujettes à la transpiration seront incommodées, qu’elles gagneront des fluxions de poitrine, des pleurésies, des catarrhes. ».

Au vu de ces considérations, le conseil des ministres s’oppose à ce que le roi risque sa vie. On enverra sa femme à sa place…

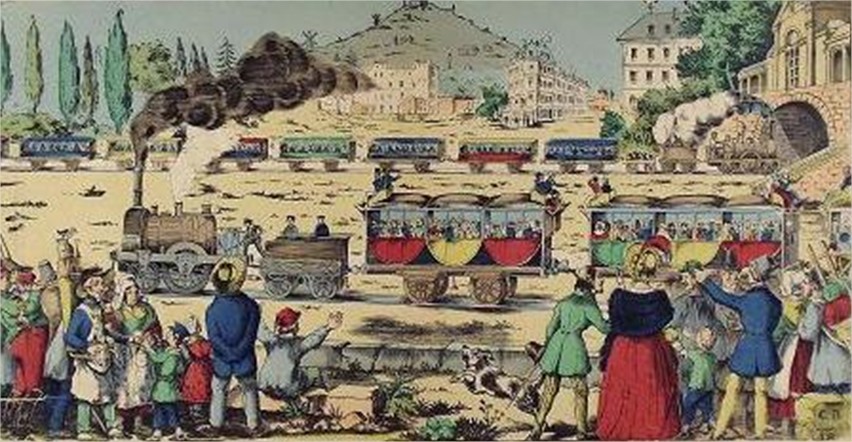

Inauguration

Le 24 août 1837, la reine Amélie accompagnée de ses deux filles, les princesses Adélaïde et Clémentine, inaugurent l'embarcadère et la voie ferrée et vont jusqu'au Pecq à la place du roi Louis Philippe. « La musique de la Garde Nationale joua des fanfares pendant tout le trajet qui dura 25 minutes ; personne ne s'enrhuma et l'on put croire qu'un voyage en chemin de fer n'était pas nécessairement mortel. »

18 km en 25 minutes, le train frôle les 45 km/heure, alors que la vitesse moyenne d’une diligence est de 8 à 9 km/heure. Belle performance.

(histoure-cesinet.com)

Le 26 août, la ligne est ouverte au public.

En 1843, l’embarcadère est déplacé à l'angle des rues d'Amsterdam et de St Lazare, à l’emplacement actuel de la gare.

La locomotive de l’essor économique

Dès lors, les lignes se multiplient ; une vaste toile d’araignée va se tisser sur tout le territoire avec Paris en son centre et entraîner de profonds bouleversements dans le tissu économique et social : la concurrence des productions artisanales locales par des productions industrielles plus accessibles, les migrations vers les villes, la naissance du tourisme, élargissement des marchés agricoles, etc.

Les premières lignes partent de Paris

1839, le duc d’Orléans inaugure la ligne Paris – Versailles, toujours œuvre des frères Péreire.

1840, inauguration de la ligne Paris – Corbeil, à vocation marchande, compte tenu des nombreux moulins et silos le long de l’Essonne et à Corbeil. L’embarcadère des Plantes, future gare d’Austerlitz, en est le terminus. La ligne de chemin de fer va pour longtemps séparer le quartier de la Gare de la Seine.

1840 : embarcadère de la barrière du Maine, future gare Montparnasse.

1846 : l’embarcadère du Nord, concédé à James de Rothschild, construit sur les anciens terrains du clos Saint-Lazare. Première ligne, Paris-Clermont. La gare actuelle date de 1865, œuvre de l'architecte Hittorff.

1849, son voisin, l'embarcadère de Strasbourg. La plus ancienne des grandes gares parisiennes actuelles. Une gare à vocation stratégique, ce qui implique un financement de l’Etat.

1849-1852, l’embarcadère de la ligne de Paris à Montereau, mais entré en service avec la ligne Paris-Tonnerre. Isaac Péreire est aux commandes. La gare sera entièrement reconstruite en 1899

En 1879, Freycinet, monsieur Transports de la IIIe République, prévoit un vaste plan de travaux destiné à porter le réseau ferré à près de 40.000 km, pour desservir toutes les sous-préfectures, ce qui sera quasiment achevé en 1914.

Les six grandes compagnies sont créées en 1883 :

- Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, PLM

- Compagnie d'Orléans,

- La Compagnie du Midi – pour le réseau entre Garonne et Pyrénées,

- Compagnie du Nord,

- Compagnie de l'Est,

- Compagnie de l'Ouest.

L’État offre la concession, il impose les parcours et les conditions d’établissement. Pour la création de la SNCF, il faudra attendre 1938.

Pour terminer cette chronologie, c’est en 1893 qu’est établie la première liaison électrique, un petit tronçon de 2,8 km à … Saint-Etienne, pour transporter … du charbon. La boucle est bouclée (l’électrification du réseau a vraiment commencé vers 1900).

Claude Monet et la gare Saint-Lazare

Les Impressionnistes peintres de la nature ? Pas seulement, plusieurs d’entre eux ont aussi trouvé leur inspiration dans les productions de la société moderne. C’est après tout une autre façon de s’opposer à l’académisme.

« J’ai trouvé, la gare Saint-Lazare! Au moment du départ des locomotives, la fumée est tellement épaisse qu’on n’y distingue à peu près rien. C’est une véritable féerie. » Voici ce que dit Claude Monet à Renoir un beau matin. Il fait alors ce que son camarade n’aurait jamais osé : vêtu de ses plus beaux habits, une canne à pommeau à la main, il se rend dans les bureaux de la Compagnie de l’Ouest, d’un air assuré fait passer sa carte au directeur qui, impressionné, le reçoit « Je suis le peintre Monet, j’ai décidé de peindre votre gare. J’ai longtemps hésité avec la gare du Nord mais j’ai finalement opté pour la vôtre qui a plus de caractère ». Comment refuser cela à un personnage si important ? Il peut s’installer dans la gare ; les cheminots, obéissants, accèdent à tous ses désirs : arrêter les trains, évacuer les quais, faire cracher une fumée d’enfer aux locomotives. Monet tire de ces journées de la fin de l’hiver 1877 une douzaine de tableaux parmi ses plus célèbres. « Et moi qui n’oserais pas m’installer à la devanture de l’épicier du coin » dit Renoir.

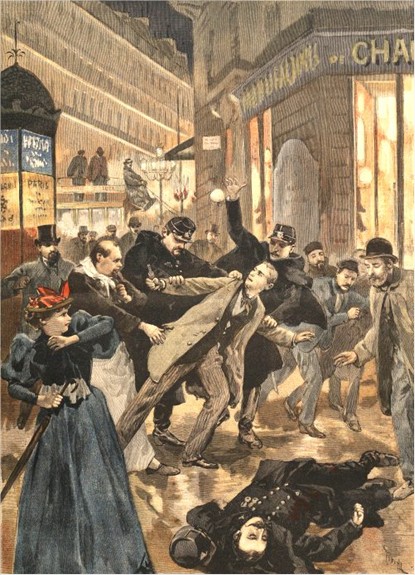

Quelques années plus tard, c’est un autre visiteur : Emile Henry

Le 12 février 1894, à 9 heures du soir, un jeune homme s’assoit à une table du café Terminus, de la gare Saint-Lazare. Il sort de son paletot une marmite bourrée d'explosifs et la lance en l'air. L’explosion déclenche une panique générale dans la gare. L’attentat fait une vingtaine de blessés, l’un d’entre eux succombera plus tard. L’auteur s’appelle Emile Henry, 21 ans, anarchiste, qui voulait venger l’exécution de Ravachol (cf. 41)

Avril 1894, il comparaît devant la cour d'assises de la Seine. Quand le président évoque ses mains couvertes de sang, il réplique : "Mes mains sont couvertes de sang, comme votre robe rouge." Il est exécuté le 21 mai 1894 (cf. 38) à l'âge de 21 ans. Plus tard, c’est au tour de Casério de venger Henry en assassinant le président Sadi Carnot boulevard Raspail.

Deux catastrophes ferroviaires

8 mai 1842, catastrophe de Meudon

Le 8 mai 1842, une fête est organisée en l’honneur de Louis-Philippe dans le parc de Versailles, les fameuses « grandes eaux ». Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus. Pourquoi ne pas utiliser ce nouveau moyen de transport qu’est le chemin de fer ? Une idée appuyée par les deux compagnies de chemin de fer concernées qui augmentent leur offre.

C’est au retour qu’a lieu le drame. À la gare de Versailles-Rive-Gauche, l’affluence est telle que le chef de gare décide d’ajouter des wagons, adjoignant une deuxième locomotive au convoi de 17h30 ; seule motrice disponible, un engin pour les trains de travaux.

Deux locomotives avec chacune son tender, 17 voitures à caisse en bois, dont neuf fermées, voilà un convoi de 120m de long, emportant 768 voyageurs et 9 agents de la compagnie.

A la station de Bellevue, l'essieu de la machine de tête se casse ; elle est poussée sur le talus par sa suivante qui défonce le tender, puis se renverse en travers de la voie. A partir de là, tout s’enchevêtre et se superpose, des voitures se disloquent.

Le feu des foyers se répand immédiatement. C’est dans les wagons fermés que l’horreur est à son paroxysme : ces wagons n’ont pas de couloir, la porte des compartiments donne sur l’extérieur - le contrôleur passe d’un compartiment à l’autre par le marchepied extérieur, et il a pour consigne de fermer à clé la porte des compartiments pour éviter tout accident (une directive du préfet de police après une tentative de suicide) -. Les voyageurs sont donc piégés dans ces wagons peints fraîchement, aux boiseries et banquettes vernissées ; c’est l’enfer. Seuls les voyageurs des voitures dont les portes sont fracturées peuvent sortir ; les autres sont carbonisés.

Les employés de la station Bellevue, des habitants des environs, puis les pompiers et la gendarmerie locale, s'efforcent de porter secours, les blessés sont soignés sur le talus, dans les maisons voisines.

Wikipedia.fr

Dès le lendemain, les journaux, d’après tous les indices et témoignages récoltés, évoquent une centaine de morts, estimations vite contredites par les autorités. Au milieu d’une émotion populaire, c’est la confusion, des bruits courent selon lesquels des corps auraient été enterrés clandestinement par l'administration des chemins de fer et la compagnie.

Après enquêtes, procès, les autorités judiciaires arrivent au bilan de 57 morts, largement sous-estimé.

Enjeux économiques énormes, Tout sera fait pour sauver le chemin de fer : articles des journaux gouvernementaux, prises de parole, renforcement de la législation, etc.

Tout comme le cinématographe se remettra de l’incendie du Bazar de la Charité (cf. 45), le chemin de fer se remettra de la catastrophe de Meudon.

Parmi les victimes, le contre-amiral Dumont d'Urville, sa femme et son fils de quatorze ans.

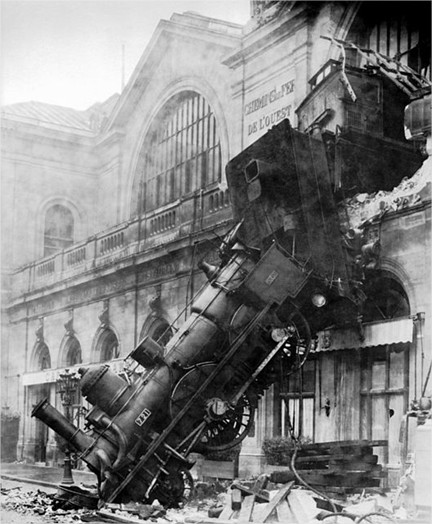

22 octobre 1895

Gare Montparnasse, le 22 octobre 1895, l’express de Granville ne peut s’arrêter ; il traverse le hall de la gare et la locomotive tombe sur la chaussée de la place. Une seule victime, une vieille dame qui tenait, sur le boulevard, un petit kiosque, écrasée par la locomotive.

Parenthèse littéraire

A propos du chemin de fer d’Orléans : Du reste ce quartier, qui avait plutôt l'air suranné qu'antique, tendait dès lors à se transformer. Dès cette époque, qui voulait le voir devait se hâter. Chaque jour quelque détail de cet ensemble s'en allait. Aujourd'hui, et depuis vingt ans, l'embarcadère du chemin de fer d'Orléans est là, à côté du vieux faubourg, et le travaille. Partout où l'on place, sur la lisière d'une capitale, l'embarcadère d'un chemin de fer, c'est la mort d'un faubourg et la naissance d'une ville. Il semble qu'autour de ces grands centres du mouvement des peuples, au roulement de ces puissantes machines, au souffle de ces monstrueux chevaux de la civilisation qui mangent du charbon et vomissent du feu, la terre pleine de germes tremble et s'ouvre pour engloutir les anciennes demeures des hommes et laisser sortir les nouvelles. Les vieilles maisons croulent, les maisons neuves montent.

Depuis que la gare du railway d'Orléans a envahi les terrains de la Salpêtrière, les antiques rues étroites qui avoisinent les fossés Saint-Victor et le Jardin des Plantes s'ébranlent, violemment traversées trois ou quatre fois chaque jour par ces courants de diligences, de fiacres et d'omnibus qui, dans un temps donné, refoulent les maisons à droite et à gauche[…]Dans ce vieux quartier provincial, aux recoins les plus sauvages, le pavé se montre, les trottoirs commencent à ramper et à s'allonger, même là où il n'y a pas encore de passants. Un matin, matin mémorable, en juillet 1845, on y vit tout à coup fumer les marmites noires du bitume ; ce jour-là on put dire que la civilisation était arrivée rue de Lourcine et que Paris était entré dans le faubourg Saint-Marceau.

Victor Hugo, les Misérables

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_chemins_de_fer_français

https://adelaitre.pagesperso-orange.fr/CochesDiligences.htm