45 : 4 mai 1897 – L’incendie du Bazar de la Charité

15-17, rue Jean-Goujon

- Chère amie, quels sont vos projets pour cet après-midi ?

- Bazar de la Charité, viendrez-vous m’y cueillir ?

- Son Altesse royale m’a recommandé d’être exacte, je ne voudrais pas manquer la visite du nonce.

Les ventes caritatives sont une obligation chrétienne pour la haute société parisienne, c’est aussi une façon de cultiver l’entre-soi.

En 1885, l’auteur dramatique, Harry Blount, a l’idée de fédérer ces activités caritatives parisiennes afin d’en faire un événement qui soit le rendez-vous du Gotha à ne pas manquer ; ainsi le « Bazar de la Charité » devient « Bazar de la Vanité » dans la bouche de ceux qui sont ulcérés de ne pas figurer sur les listes des invités.

Le pari est rempli ; les grands noms de l’élégance bourgeoise et aristocratique rivalisent pour être les vendeuses bénévoles de chaque comptoir.

L’édition de 1897

Objectif politique de cette édition : les ventes vont au profit des Cercles catholiques d'ouvriers pour barrer la route aux avancées du socialiste Jules Guesde.

Le succès doit être au rendez-vous ; on porte beaucoup d’attention au cadre d’accueil de la manifestation, qu’il soit le plus étonnant possible : en mars 1897, le baron Armand Mackau, co-organisateur avec Harry Blount, obtient du banquier Michel Heine, banquier et régent de la Banque de France, l’occupation gracieuse d’un hangar en planches sur un terrain lui appartenant 15-17, rue Jean-Goujon. Le hangar en pitchpin (espèce de conifère), mesure 80m sur 13.

6 avril 1897 : le baron Mackau réunit les représentantes du Bazar, la marquise de Saint-Chamans, la comtesse Greffuhle, la générale Février, la marquise de Sassenay, la duchesse d’Uzès, la duchesse d’Alençon ; une mention particulière pour la duchesse d’Alençon qui a des liens familiaux avec toutes les familles régnantes d’Europe : elle est duchesse de Bavière, sœur d’Elisabeth de Wittelsbach, impératrice d’Autriche, plus connue sous le sobriquet de Sissi, petite-fille par alliance de Louis-Philippe ; et sa belle-fille, la duchesse de Vendôme, est la nièce de Léopold II de Belgique et du roi de Roumanie.

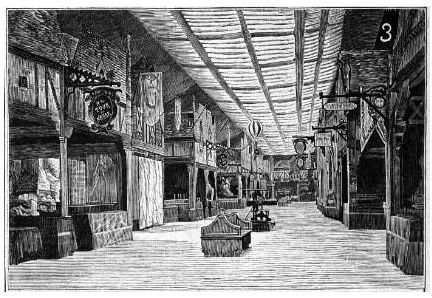

Mackau dévoile son projet : il a imaginé que la longueur du hangar se prêtait à la mise en scène du Vieux Paris, du Paris du Moyen-Age avec ses échoppes, ses éventaires, chacun surmonté d’une enseigne accrochée à un étage en trompe l’œil, À la Tour de Nesle, À la Truie qui file, Au Lion d’or, Au Chat botté, Au Pot d’étain. Les murs sont tapissés de lierre et de feuillage.

Armand de Mackau en 1913

Une attraction de la dernière modernité : des projections du tout jeune cinématographe des Frères Lumière (cf. 44), à l’aide d’un appareil Normandin et Joly. On projettera La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat et L'Arroseur arrosé, moyennant la somme de 50 centimes.

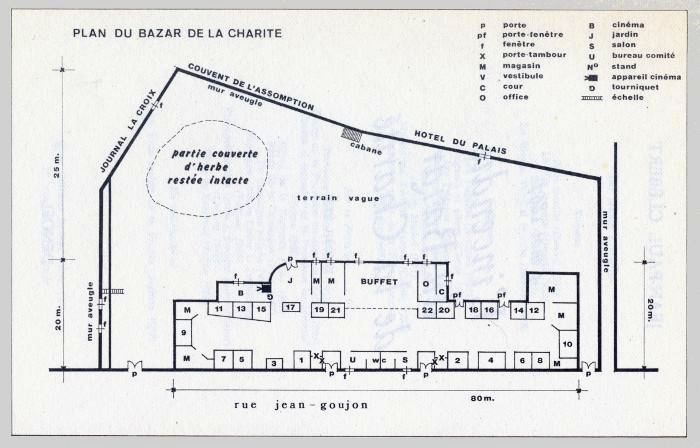

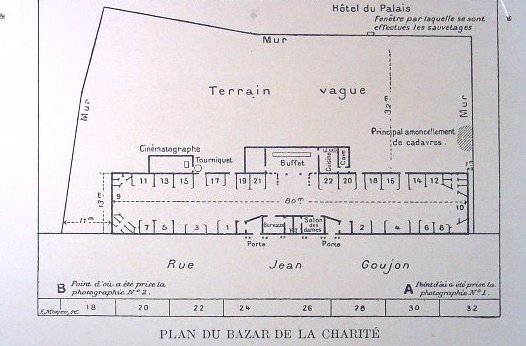

Plan du hangar et du terrain

(plan - libellus.over-blog.com - jean-paul-clebert)

Les 80m de longueur du hangar s’étalent le long de la rue Jean-Goujon ; l’accès se fait par deux portes à double battant. Derrière, quatre ouvertures donnent accès à un terrain vague d’une trentaine de mètres de profondeur, ceint de hauts murs aveugles. Les voisins : à gauche, l’imprimerie du journal « La Croix », au milieu le couvent de l’Assomption et à droite, les cuisines de l’hôtel du Palais. Elément d’importance, le mur est percé d’une ouverture pour donner de la lumière aux cuisines du palais, ouverture équipée de barreaux.

Les 22 échoppes occupent les deux rives de la rue centrale ; le buffet eat la cuisine font face aux portes d’entrée et, à côté, le local du cinématographe.

Un velum cache la charpente du hangar.

Le funeste velum se voit mieux sur la gravure que sur la photo

La maquette a été conçue par le décorateur de l’Opéra, monsieur Chapron. Celui-ci ne manque pas de s’inquiéter devant la quantité de matériaux inflammables : bois, étoffes, toiles, cartons pâte. « Nous interdirons aux messieurs de fumer », le rassure Mackau.

Une autre personne s’inquiète : monsieur Normandin, l’entrepreneur chargé des projections se plaint de l’exiguïté du local du cinématographe.

Je n'ai pas assez de place pour loger mes appareils, les tubes d'oxygène et les bidons d'éther de la lampe Molteni. Il faut aussi séparer le mécanicien du public. Les reflets de la lampe risquent de gêner les spectateurs.

Nous ferons une cloison en toile goudronnée autour de votre appareil. Un rideau cachera la lampe.

Et mes bouteilles et mes bidons ?

Vous n'aurez qu'à les laisser sur le terrain vague, derrière votre local. »

La fête tragique

3 mai 1897 : premier jour des ventes. Le « Bazar de la Charité », inscrit en lettres rouges sur le fronton de la longue construction en planches, accueille les premiers visiteurs. C’est encore un jour d’installation mais la vente est honorée, ce jour-là, par la présence de la fille de l’ambassadeur d’Espagne. Ces dames sont dans leurs échoppes, une dizaine dans chacune, ainsi qu’au buffet ; la duchesse d’Alençon se trouve au comptoir n° 4.

4 mai 1897 : c’est le grand jour. Une œuvre de charité organisée par la haute société doit recevoir la bénédiction de l’Eglise. En l’absence de l’archevêque, c’est le nonce apostolique qui doit officier. Dès quinze heures, il y a foule pour attendre sa venue ; on se bouscule au buffet. Son éminence arrive vers seize heures, donne sa bénédiction, fait un rapide tour des lieux et puis s’en va. Une partie de la foule l’accompagne à l’extérieur.

On estime qu’après son départ, entre 800 et 1200 personnes sont présentes dans les locaux, dont une quarantaine d'hommes, essentiellement les organisateurs du Comité.

16h10 : une nouvelle projection du cinématographe doit commencer, mais il y a un incident. Un commissaire de la manifestation demande aux spectateurs d’attendre, de préférence dans le terrain vague.

Un incident bénin, la lampe de projection, système Molteni, a épuisé sa réserve d’éther. Il faut la remplir ; l’opérateur, M. Bellac, débouche une bonbonne mais, la cabine étant obscure, il demande à son assistant, Grégoire Bagrachow, de lui faire la lumière. Celui-ci, au lieu d’écarter la toile goudronnée, craque une allumette. En un instant, les vapeurs d’éther s’embrasent. La toile goudronnée prend feu, puis la cloison, puis la cabine entière.

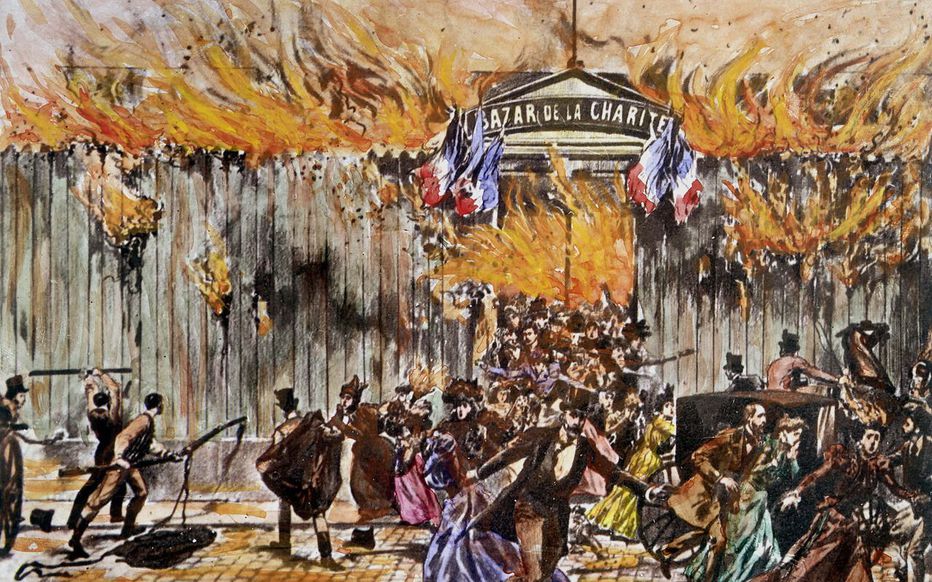

Blount et Mackau, prévenus par le commissaire, n’ont même pas le temps de lancer l’alerte que, déjà, une flamme sort du local de projection, lèche les cloisons des échoppes attenantes puis court sur le velum ! Jusqu’à présent, le début d’évacuation se faisait dans le calme. C’est maintenant la terreur et la panique. « Comme une véritable traînée de poudre dans un rugissement affolant, le feu embrasait le décor, courait le long des boiseries, dévorant sur son passage ce fouillis de tentures, de rubans et de dentelles. »

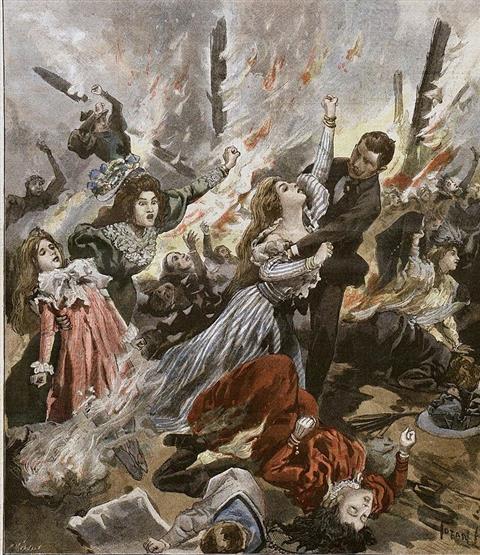

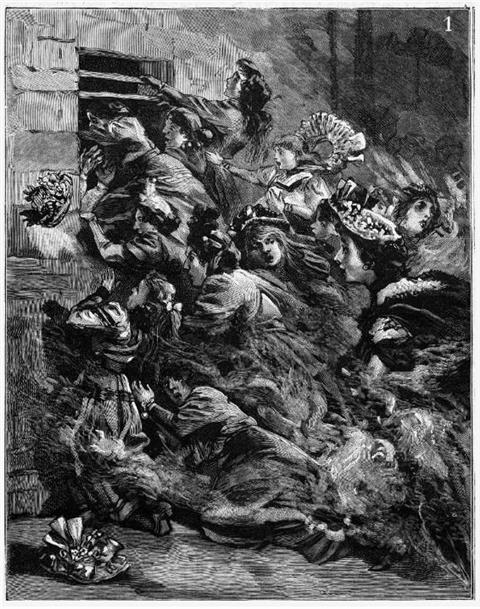

Illustration du Petit Parisien

Le velum enflammé tombe sur les têtes ; on se rue vers les deux sorties, chacun pour soi. Les personnes qui tombent sont piétinées. L’une des portes est bloquée par les corps. Cet amoncellement, ajouté à la chaleur et à la fumée rend la sortie dans la rue quasi impossible ; une centaine de personnes réussiront à s’enfuir par un passage étroit sur la gauche du bâtiment.

Illustrations du Petit Parisien

Dans la rue Jean-Goujon, c’est un désordre indescriptible ! Les témoins voient sortir des grappes humaines. Celles que les flammes ont épargnées courent en tous sens, à demi dévêtues, la chevelure grillée, se jettent sous les roues des nombreuses voitures ou les jambes des chevaux. Certaines ont leur toilette intacte mais hurlent de douleur car leurs dessous se consument. On évoque des mains gantées de flammes, des rictus de visages carbonisés, des jambes tordues.

Des blessés sont transportés dans les écuries de Rothschild, voisines. Un homme en flammes saute dans l’abreuvoir.

A l’intérieur, au grondement du brasier se mêlent les cris de centaines de désespérés ; c’est une lutte sauvage à coups de poing, de coups de pied et de canne, pas de pitié pour ceux qui tombent et qu’on piétine. Le général Munier mourra plus tard, non pas de ses brûlures mais des coups reçus.

Untel si galant et mondain et galant il y a quelques minutes, est transformé en bête féroce. Engoncées dans de si imposantes toilettes, comment courir vers les sorties ? les couches de tissus et soieries transforment ces élégantes en torches vivantes. Détail macabre, des détonations se font entendre, ce sont les corps et les crânes qui explosent sous la chaleur.

Les hommes n’ont peut-être pas été tous aussi courageux

que celui de la première page du Petit Journal

Au comptoir n°4, la duchesse d’Alençon a mesuré l’ampleur du danger. La force de sa foi lui donne le courage de ne pas partir tant qu’il reste du monde. « Partez vite. Ne vous occupez pas de moi. Je partirai la dernière » dit-elle à la jeune comtesse d'Andlau. Elle meurt avec, dans ses bras, le corps de la vicomtesse de Beauchamp. Sa dépouille, identifiée par son dentiste, montre les contractions de son agonie.

« On vit un spectacle inoubliable dans cet immense cadre de feu formé par l'ensemble du bazar, où tout brûle à la fois, boutiques, cloisons, planchers et façades, des hommes, des femmes, des enfants se tordent, poussant des hurlements de damnés, essayant en vain de trouver une issue, puis flambent à leur tour et retombent au monceau toujours grossissant de cadavres calcinés. » Le Figaro

Le comble de l’horreur se déroule dans l’arrière cour : faute d’accéder aux portes de sortie trop éloignées, beaucoup se sont précipités dans le terrain vague et se sont massés le long du mur de l’hôtel du Palais. Fatalité, le vent incline les flammes vers ce qui devient un four. Il ne reste qu’une chance, l’ouverture de la cuisine de l’hôtel – qu’on appelle une souffrance ( !) – dont on essaye d’arracher les barreaux. De l’autre côté, Gomery, le chef cuisinier, prend une masse pour desceller les barreaux, les coups écrasent des mains qui s’y accrochent désespérément. Là aussi, une terrible foire d’empoigne, pas plus de pitié pour les enfants que pour les autres. La lucarne se trouvant à 1m50 du sol, les cuisiniers passent des chaises dans la cour pour aider les rescapés à escalader. M. Gomery et les cuisiniers réussiront à sauver plus d’une centaine de personnes.

De l’autre côté de l’arrière cour, une cinquantaine de personnes ont pu s’échapper en escaladant l’échelle de dix mètres mise en place le long du mur par les imprimeurs de La Croix.

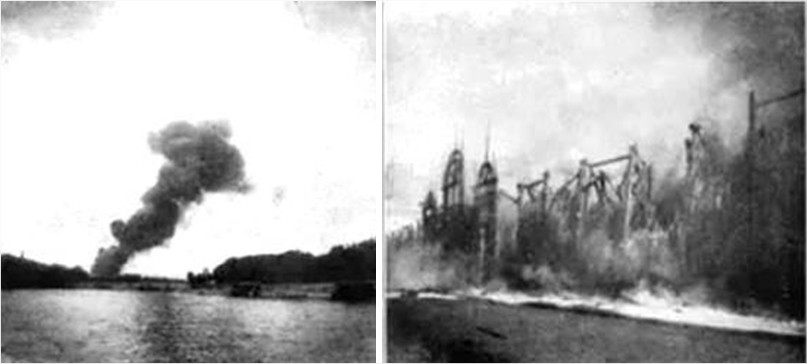

Richard Wilmer, touriste anglais, a pris la photo de gauche

puis s’est précipité rue Jean-Goujon (photo de droite)

Un énorme panache de fumée noircit le ciel de Paris en quelques minutes. Les pompiers arrivent dix minutes après l’alerte ; la fournaise est telle que la foule s’est écartée mais ils sont impuissants devant la force destructrice de cet incendie. Les lances, les haches sont impuissantes.

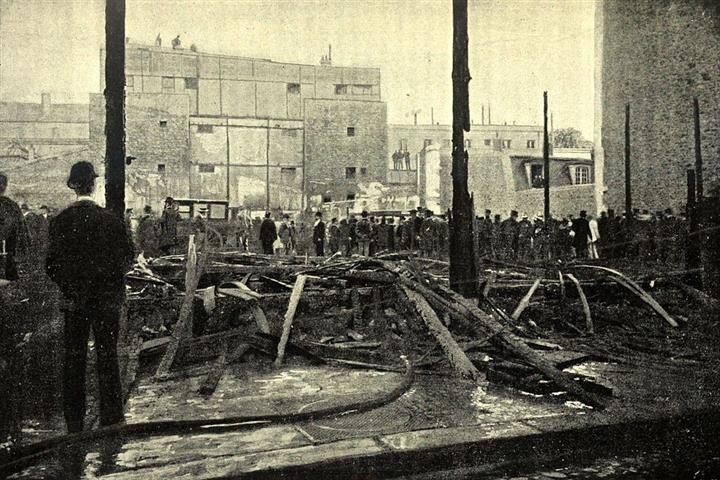

16h30 : il ne reste qu’un tas de cendres

Revoir le plan pour mieux comprendre

La lucarne des cuisines de l’hôtel du Palais

Les restes humains sont transportés au Palais de l’Industrie ; celui-ci est en cours de démolition en vue de la construction des Petit et Grand Palais de l’exposition de 1900. L’identification des corps commence le lendemain ; difficile de retrouver les femmes les plus élégantes de Paris dans des morceaux de charbon arrosés de phénol. C’est un défilé de comtes, barons et ducs, le mouchoir sur le nez, dans l’espoir de trouver un médaillon ou une boucle d’oreille connue.

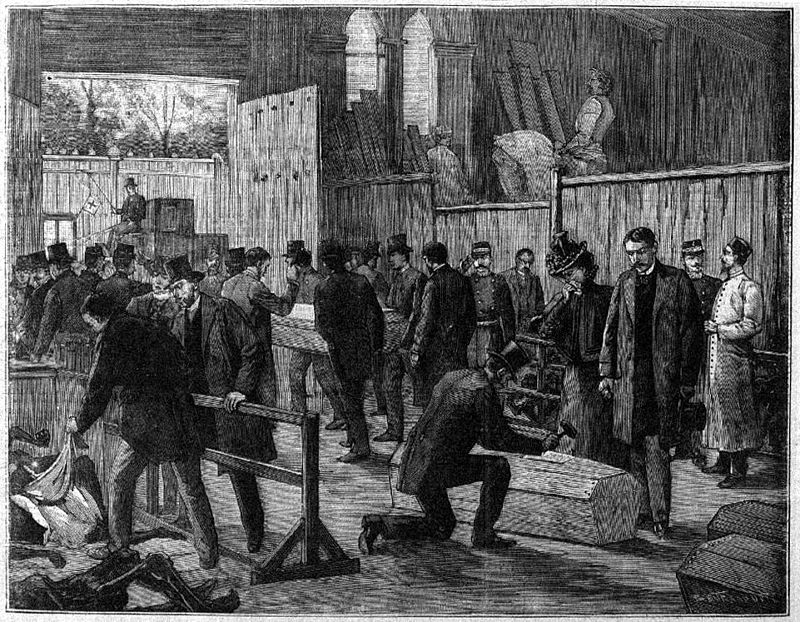

Reconnaissance des victimes au Palais de l’Industrie

Combien de victimes ?

Les chiffres sont variables selon les sources : entre 110 et 130, dont 6 à 9 hommes. Un médecin volontaire parmi les hommes, un groom et un enfant de 5 ans.

L’écrasante majorité des victimes féminines sont issues de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie. Il y aurait aussi trois Filles de la Charité, l’institution de saint Vincent de Paul.

Il y a aussi au moins deux victimes indirectes : le général Léon de Poillouë de Saint Mars, victime d'une crise cardiaque croyant sa sœur morte dans l'incendie. Elle avait survécu.

Crise cardiaque également pour le duc d'Aumale, apprenant la disparition de la duchesse d'Alençon (* voir infra), sa nièce par alliance, après avoir signé une vingtaine de lettres de condoléances.

Après la tragédie

Le 8 mai 1897, un service funéraire a lieu à Notre-Dame, en présence du président de la République Félix Faure et du gouvernement.

Une souscription est lancée, à l'initiative de l’archevêque de Paris, pour acheter le terrain maudit. L’église Notre-Dame de la Consolation est achevée en 1901. Elle abrite les 86 000 objets sortis des décombres ; 126 noms sont inscrits en lettres d'or sur six plaques de marbre noir.

Un monument est aussi dédié « aux victimes non reconnues de l’incendie du Bazar de la Charité » au Père-Lachaise ; elles sont au nombre de six.

La fin du cinématographe ! c’est ce que tout le monde pense ; sous la pression de la haute société, les projections sont d'ailleurs interdites le temps des deuils.

L’enquête met en évidence tous les risques qu’ont pris les organisateurs. A la suite de cette catastrophe, les contraintes sécuritaires sont renforcées, en particulier pour les issues de secours et la qualité des matériaux.

La Presse

Certains journaux sont particulièrement sévères à l’encontre des « chevaliers de la Pétoche » et des « marquis de l'Escampette ». La journaliste féministe Séverine écrit un article : « Qu'ont fait les hommes ? ».

Ces mêmes journaux portent aux nues ceux qui ont fait preuve de courage tels les ouvriers du palais de l’Industrie tout proche, le cocher Georges ou cet homme qui demande qu’on lui couvre la tête d’une couverture humide avant de s’engouffrer dans le brasier.

« Parmi ces hommes (ils étaient environ deux cents), on en cite deux qui furent admirables et jusqu'à dix en tout qui firent leur devoir. Le reste détala, non seulement ne sauvant personne, mais encore se frayant un passage dans la chair féminine, à coups de pieds, à coups de poings, à coups de talons, à coups de canne. » Le Journal

Et il y a cet article de l’ultra-catholique intransigeant Léon Bloy, saisissant : « Tant que le Nonce du Pape n'avait pas donné sa bénédiction aux belles toilettes, les délicates et voluptueuses carcasses que couvraient ces belles toilettes ne pouvaient pas prendre la forme noire et horrible de leurs âmes. Jusqu'à ce moment, il n'y avait aucun danger. Mais la bénédiction, la Bénédiction, indiciblement sacrilège, a été où elle va toujours, c'est-à-dire au Feu, qui est l'habitacle rugissant et vagabond de l'Esprit-Saint. Alors, immédiatement, le Feu a été déchaîné, et tout est rentré dans l'ordre… » !

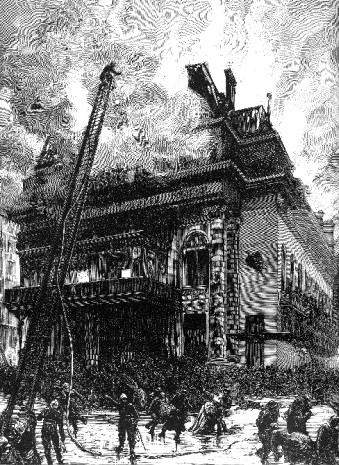

Dix ans plus tôt, 25 mai 1887, l'incendie de l'Opéra-Comique

A 20 h 30 l'orchestre attaque l'ouverture de Mignon, devant 1.600 personnes. A 20 h 55, un grésillement côté jardin attire l'attention de quelques choristes. Un morceau de ferme de plafond se consume sous l'effet de la chaleur dégagée par une herse à gaz. Le public commence à se lever. On s'attend à voir l'eau ruisseler, mais rien, le rideau de fer ne s'abaisse pas. Un grand châssis, une toile en combustion s'abattent sur la scène ; les flammes, la fumée envahissent la salle. Les spectateurs et les musiciens se ruent vers les sorties. L'exiguïté des couloirs et des escaliers est telle que la foule ne progresse que très lentement. Panique indescriptible quand le théâtre est plongé dans le noir.

Les portes de secours sont closes ; des groupes se perdent dans des voies sans issue et d'autres trouvent un asile sur les balcons du troisième étage.

Les pompiers, pour la première fois, utilisent les grandes échelles de vingt-quatre mètres. Ils sauvent les spectateurs réfugiés sur l'entablement du sixième étage ainsi que les costumières sur le toit. A 22 heures, la toiture et le chapeau de la salle s'écroulent.

Lourd bilan : cent dix morts environ et plus de deux cents blessés.

Un procès retentissant est engagé à l'encontre de Léon Carvalho, le directeur de Favart, d'Archambault, architecte des Beaux Arts et de plusieurs membres du personnel. Condamnés, ils interjettent appel du jugement et seront acquittés en mars 1888... Trois ans plus tard, Carvalho reprendra la direction de l'Opéra Comique ….

(*) En marge du drame du 4 mai 1897, notons les funestes destins dans la famille de la duchesse : sa sœur, qui n’est autre qu’Elisabeth, impératrice d’Autriche, alias Sissi, est assassinée à Genève un an plus tard par un activiste italien ; le fils de Sissi et neveu de la duchesse, Rodolphe, s’est suicidé à 30 ans à Mayerling avec sa maîtresse ; et le cousin Louis II de Bavière, a sombré dans la folie et s’est noyé.

Pour en savoir plus :

Journal de la France, Troisième République, IIe partie (ed. Jules Tallandier)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bazar_de_la_Charité

https://gallica.bnf.fr/conseils/content/lincendie-du-bazar-de-la-charité

http://libellus.over-blog.com/2015/05/jean-paul-clebert-l-incendie-du-bazar-de-la-charite.html