38 : 28 décembre 1888- L’exécution de Stanislas Prado Les prisons de la Roquette & « l’abbaye des Cinq Pierres »

A l’angle des rues de la Roquette et Croix-Saint-Faubin

Wikiwand.com

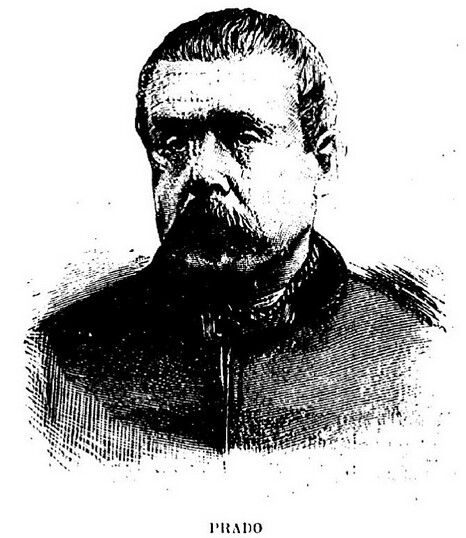

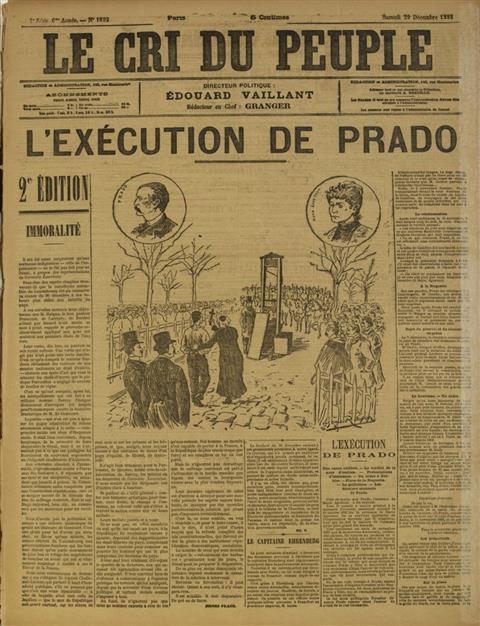

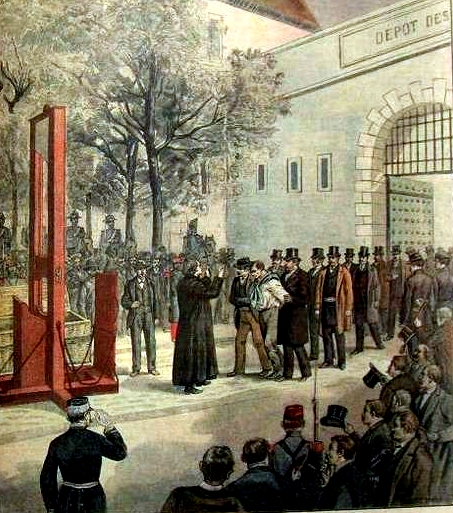

Le 28 décembre 1888 à l’aube, Stanislas Prado, alias Louis Frédéric Stanislas Linska de Castillo, est guillotiné place de la Roquette.

Quelle est sa véritable identité ? Cela n’est pas bien établi. Chef de bande, il est accusé d’avoir égorgé sa maîtresse, Marie Aguétant, pour la voler le 14 janvier 1886, rue Caumartin.

Aucune preuve matérielle mais un lourd faisceau de présomptions. Après avoir été libéré une première fois, il est repris, jugé et exécuté.

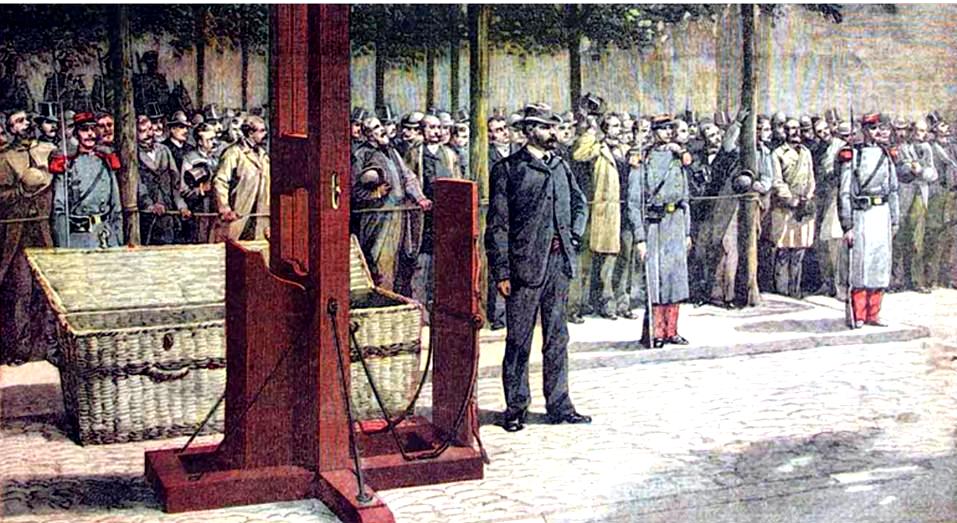

L’exécution a lieu en public comme le veut la loi à ce moment-là, au pied de la prison de la Grande Roquette, où il était incarcéré, et face à la Petite Roquette.

Le Cri du Peuple du 29 décembre 1888 (retronews.fr)

Les prisons de la Roquette

La Petite Roquette

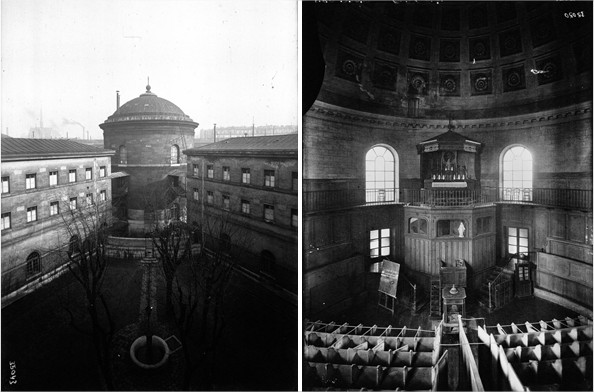

En 1826, sous Charles X, décision est prise de faire bâtir une prison destinée aux jeunes détenus. Sur une partie des terrains d’un ancien couvent, l’architecte Lebas met en pratique le concept du panopticon de Jeremy Bentham, philosophe et juriste britannique progressiste, et par ailleurs partisan de l’abolition de la peine de mort : une prison permettant l’observation permanente des faits et gestes des détenus grâce à un principe de vision totale : « les appartements des prisonniers formeraient le bâtiment de la circonférence ; une tour occupe le centre, c’est l’habitation des inspecteurs ».

La prison est inaugurée le 11 septembre 1830, 143, rue de la Roquette : un donjon central entouré d’un fossé et relié aux autres bâtiments par des passerelles est occupé par la cuisine, la salle des surveillants et la chapelle au sommet.

Gallica.bnf.fr

La tour centrale & la chapelle avec les loges pour chaque jeune prisonnier (gallica.bnf.fr)

Une prison pour les jeunes et adolescents, de 7 (!) à 20 ans. L’emprisonnement peut se faire sur simple plainte du père, sans autre jugement ni formalité. Les peines : jusqu’à un mois pour les moins de 16 ans, à 6 mois au-delà. Une méthode de mise au pas appréciée des familles aisées ; les principales causes d’internement sont le vagabondage et le vol.

Un seul lavabo pour quinze détenus, avec une seule serviette pendant une semaine. Alimentation médiocre, froid intense, la mortalité atteint 12 % !

Léo Malet, le créateur de Nestor Burma, y séjournera pour vagabondage, plus tard, en 1926 (trois ans avant qu’elle ne devienne prison pour femmes), mais cela éclaire sur les conditions de détention qui n’ont pas beaucoup évolué : « Pendant soixante jours, mes actes ont été commandés par la cloche qui retentissait d’un bout de la journée à l’autre bout, à intervalles réguliers, annonçant le réveil, la distribution du pain, celle du travail, la soupe du matin, les légumes de l’après-midi (sauf le dimanche où nous avions droit à un morceau de viande puisé par les mains sales d’un prévôt à même une profonde gamelle), le parloir, la silencieuse promenade d’une demi-heure, le coucher. Je n’ai jamais mené une vie aussi bien organisée et plus tranquille. J’ai passé deux mois dans une espèce d’inconscience absolue, attentif à nouer bout à bout des ficelles disparates dont je faisais des pelotes rémunérées un franc le kilo »

La Grande Roquette

Bien que Paris compte déjà une douzaine de prisons (cf. annexe), Louis-Philippe décide d’en construire une nouvelle, en face de la Petite Roquette, à l’actuel n° 168. De conception plus traditionnelle : un mur d’enceinte cerne un bâtiment carré, lui-même percé d’une cour centrale. Face à face, deux prisons aux silhouettes très différentes mais tout aussi sinistres.

Elle ouvre ses portes (!) en 1836 et accueille deux types de détenus : ceux qui sont en attente de transfert pour l’île de Ré d’où ils embarquent pour Cayenne ou la Nouvelle Calédonie. Et les condamnés à mort en attente de leur exécution. En tout 400 à 500 détenus.

Les jeunes à la Petite Roquette, les condamnés à la mort à la Grande, "d'un côté le début, de l'autre la fin..." (Victor Hugo). Dès l’inauguration, 40 paniers à salade provenant de Bicêtre transportent 187 prisonniers.

Bibliothèque patrimoniale de Paris

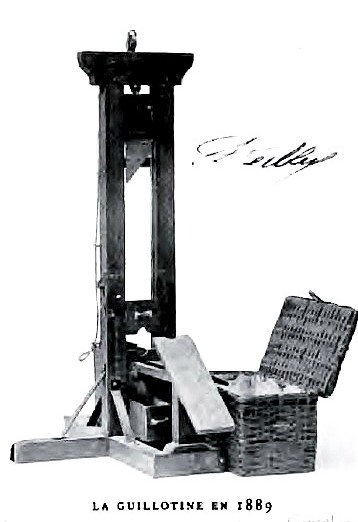

Mais incarcérer là les condamnés à mort pose un problème : la guillotine est installée barrière Saint-Jacques, là où furent exécutés Fieschi (cf. 11) et Lacenaire (cf. 9), à cinq kilomètres de là. Ce n’est qu’à partir de novembre 1851 qu’on va guillotiner à l'entrée de la Grande Roquette, sur la petite place de Roquette. On y scelle dans le sol cinq dalles plates pour soutenir les pieds de la guillotine qui est, dès lors, appelée Abbaye de Cinq-Pierres.

Le 16 décembre 1851, Joseph Humblot, n’a que vingt pas à faire pour se retrouver sur la bascule de la guillotine.

La cloche annonçant l’exécution a sonné 69 fois !

La loi exige que les exécutions se déroulent en public, pour leur valeur d’exemplarité, pensait-on. Les Parisiens y voient plutôt un spectacle gratuit, frissons garantis.

Extrait du Petit Journal

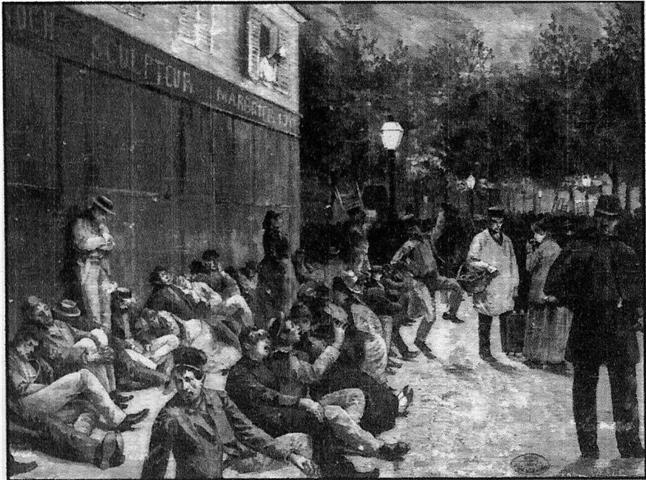

Voici comment Maxime du Camp évoque une exécution en 1893 : « A la lueur de deux lanternes qui projettent une lumière douteuse, on commence l’opération qui dure trois heures. Les chevalets sont placés, on assujettit la fourche qui soutient le plancher au-dessus de l’endroit précis où s’appuient les montants et où le choc doit se produire ; avec grand soin, au fil à plomb, on équilibre les fondations de la charpente, car la moindre déviation détruisant le parallélisme des deux poteaux, pourrait paralyser l’action du glaive, l’empêchant de glisser dans les rainures avec la force irrésistible qui doit l’entraîner… Toutes les maisons étaient éteintes ; à peine çà et là quelques lumières errantes apparaissaient aux fenêtres des cabarets où des curieux privilégiés avaient trouvé à prix d’argent un bon endroit pour bien voir. La foule, singulièrement grossie, remuait dans l’ombre… Des hommes, des enfants se couchent contre le rebord des trottoirs et tâchent de dormir une heure ou deux en attendant que le moment soit venu ; d’autre ayant ramassé quelques menus bois font chauffer du café et du vin, chantent, s’interpellent et échangent des plaisanteries. » (Maxime du Camp, Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie, 1893).

Le 17 juin 1872, la foule manifeste sa colère car la guillotine pour exécuter Moreux, assassin d'une prostituée, n’est pas montée sur l’échafaud ; la plupart n’ont vu que le sommet du « coupe cigare ».

Au total, y sont guillotinés 68 hommes et une femme, Marie-Madeleine Pichon pour avoir tué son enfant.

Les derniers instants d’un condamné

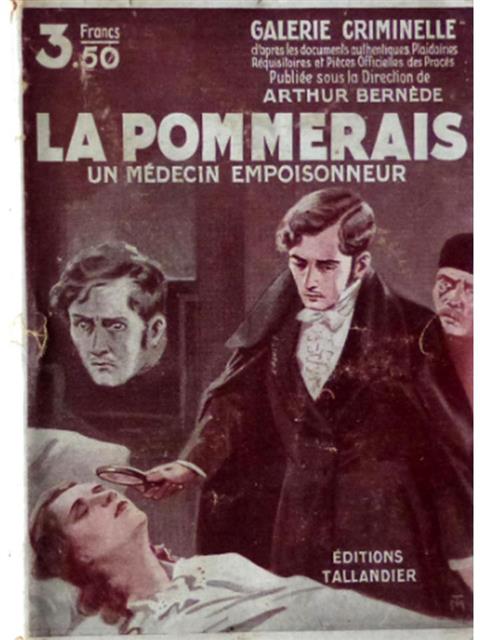

1864 : Désiré-Edmond Couty de la Pommerais, médecin mondain de 34 ans qui se donne le titre de comte de la Pommerais, épouse une jeune fille d’une famille fortunée. Il empoisonne sa belle-mère à la digitaline puis dilapide l’héritage en spéculations malheureuses. Pour se refaire, il fait souscrire une assurance-vie en sa faveur par l’une de ses maîtresses auprès de huit compagnies d’assurance, puis l’empoisonne à son tour, toujours à la digitaline. La Gazette des Tribunaux datée du 10 juin 1864 rapporte : Ce matin, à cinq heures et demie, le directeur de la prison, accompagné de l'aumônier, entra dans la chambre du condamné. Ils étaient suivis de M. Claude, chef du service de sûreté, de M. Potier, commis greffier à la Cour impériale, et de quelques gardiens. À son arrivée au greffe, il été remis aux mains de l'exécuteur. [Toilette, lecture d'une longue lettre de Mme de La Pommerais, pas d’aveu, pas de cigarette ni de verre de rhum.] Toute ton attitude révèle sinon une prostration complète, du moins un profond accablement. Au moment où le patient a franchi la première partie de la cour, la grande porte de la prison s'ouvre avec un bruit qui fait lever la tête à La Pommerais, et tout à coup il voit l'échafaud qui se dresse à quelques pas de lui. Il s'arrête brusquement comme saisi d'un mouvement de terreur, jette un regard éteint sur l'instrument du supplice, et sa tête retombe sur son épaule. Puis il se remet en marche soutenu par l'exécuteur et par ses aides. [entretien avec l’abbé Crozet] Avant de franchir les premiers degrés de l'échafaud, La Pommerais se retourne encore une fois vers le prêtre et lui donne trois baisers en murmurant : « Pour ma femme. » Au moment où le patient arrive sur la plate-forme, l'exécuteur enlève le paletot dont il est couvert et le pousse rapidement sur la bascule. Une seconde après, tout était fini.

À six heures trois quarts, un fourgon escorté par deux gendarmes à cheval et suivi d'une voiture particulière, dans laquelle était l'exécuteur des hautes œuvres, entrait dans le cimetière du Montparnasse.

On évalue à plus de cent mille le nombre des personnes qui, depuis hier soir onze heures jusqu'à six heures du matin, se sont pressées sur la place de la Roquette et aux environs pour assister à cette grande expiation. (Gallica.bnf.fr). Certains, selon Maxime du Camp, ont apporté du champagne ou de quoi souper.

La curiosité ne connaît pas de limites : dès le couperet tombé, Monsieur Velpeau, (qui n’est pas l’inventeur de la bande) saisit dans la sciure la tête du supplicié. Il avait eu l’accord de l’administration et du condamné pour observer la physionomie. Si la tête cligne des yeux, c’est qu’il y a encore une conscience ; ce qui se serait passé…

Quelques autres guillotinés :

1870 : Jean-Baptiste Troppmann, auteur de l’un des pires crimes du siècle. Cet ouvrier mécanicien de vingt ans, tue sauvagement une famille de huit personnes dans la plaine de Pantin. Dans les Vosges, il avait fait la connaissance de la famille Kinck : six enfants, la mère, Hortense, est enceinte du septième. Le père, attiré par l’argent, se laisse abuser par Troppmann, autour d’une affaire de brevets qui demande une mise de départ. Attiré dans un piège, le père Kinck est empoisonné et le corps enterré quelque part dans les Vosges. Troppmann n’a trouvé que 212 francs au lieu des 5.500 francs promis ; il invente une fable pour attirer le fils aîné, Gustave, qui n’a toujours pas l’argent convoité. Gustave est déchiqueté au couteau et enterré. Et on en arrive au « crime de Pantin » dont l’horreur défraye la chronique. Il réussit à convaincre Mme Troppmann de venir rejoindre à Paris, avec ses six enfants, son mari et son fils dont elle est sans nouvelles. Arrivés à la gare, Troppmann les emmène tous à Pantin dans une voiture de louage. Ils descendent au milieu de la plaine déserte, en pleine nuit ; la voiture s’en va. Le massacre commence, la mère, les deux plus jeunes enfants égorgés, les trois derniers étranglés et tous achevés à coups de pelle, certains enterrés encore vivants. Les cadavres sont découverts par un cultivateur venant bêcher son champ - sa bêche met au jour une tête d’enfant ensanglantée - et dans les heures qui suivent, cinq autres corps mutilés, une fillette de 2 ans et quatre jeunes garçons, âgés de 8, 10, 13 et 16 ans sont découverts. Troppmann est retrouvé au Havre, lors d’un contrôle de routine. Interrogé, il se présente comme simple complice ; les coupables sont le père et le fils aîné. Puis lorsque le corps de ce fils est découvert à son tour, c’est le père qui a dû éliminer son dernier témoin…

Gallica.bnf.fr

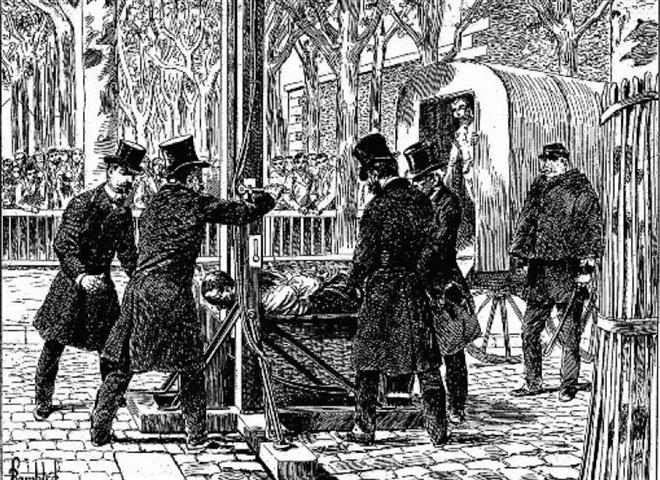

Le directeur de la prison invite Du Camp et Tourgueniev à l’exécution le 19 juin 1870 ; il a prévu un repas avec volailles, foie gras et verres de cristal. Troppmann a dormi d’un profond sommeil, s’habille lui-même au petit matin, « il faisait tout cela d’un air délié, vite, presque gaiement, comme si l’on était venu l’inviter à la promenade », selon Tourgueniev. L’écrivain russe note que vingt secondes se sont écoulées entre l’instant où Troppmann gravit les marches et la chute du couperet. « Aussitôt après l’exécution, pendant que le corps, jeté dans la charrette, s’en allait dare-dare, deux hommes, profitant du tumulte inévitable, avaient pu rompre le cordon des soldats et, en rampant vers la guillotine, tremper leurs mouchoirs dans le sang qui filtrait à travers le plancher ».

1887 : Henri Panzini, encore un médecin, un faux en l’occurrence, qui a assassiné une demi-mondaine, son enfant et sa domestique. A la morgue, un employé prélève des lambeaux de peau pour confectionner des cartes postes à destination, entre autres, du chef et du sous-chef de la Sûreté.

L’attente des « spectateurs »

1894 : c’est le tour des anarchistes Auguste Vaillant qui, pour venger la mort de Ravachol

(cf. 41), a jeté une bombe dans l’hémicycle du Palais-Bourbon, et Emile Henry, auteur d’un attentat à la bombe dans un commissariat du IIe arrondissement, causant la mort de six personnes, et d’un autre gare Saint-Lazare, blessant une vingtaine de personnes dont une succombera.

L’exécution de Henry (retronews.fr)

22 février 1899 : Alfred Peugnez, 22 ans, ouvrier couvreur, assassin d’une femme et de son fils âgé de 7 ans. Ce sera la dernière exécution.

L’exécution de Peugnez, l’assassin de Charenton (Le Petit Journal)

La fin de la Grande Roquette

Les conditions de détention dans le dépôt des condamnés sont de plus en plus dénoncées. Félix Faure cède à la pression et ordonne la fermeture, en même temps que celle de Mazas et Sainte-Pélagie ; les condamnés sont transférés à la Santé. La Grande Roquette est démolie en 1900 alors qu’on construit la prison de Fresnes.

Anecdote cocasse : le dernier directeur descelle les « cinq pierres » pour tenter de les vendre au musée du Carnavalet. Face au refus du musée, ce directeur demande qu’on les remette à leur place, mais dans une autre disposition. Dommage …

Bibliothèque patrimoniale de Paris

Pas très loin des Cinq Pierres, 60, rue de la Folie Régnault, le hangar de la Guillotine

Annexe : Petit inventaire des prisons parisiennes

Au Moyen-Âge, pas de peine de prison, ; l’enfermement se fait par mesure de sécurité.

La première prison : For-l’évêque (de for = tribunal), entre l’église Saint-Germain l’Auxerrois et les quais, sous Philippe Auguste, en 1222 ; les prisonniers sont attachés à des anneaux scellés dans le mur.

Une prison dans le palais royal, la Conciergerie sous Charles V, essentiellement dans les tours Bonbec, César et d’Agent le long du bras nord de la Seine.

Le Grand Châtelet, la véritable prison de droit commun ; siège de la prévôté dès le XIe siècle. Ella a la pire des réputations. Villon y fut enfermé.

Sur la rive gauche, face au Petit Pont, le Petit Châtelet, au XVe siècle vient pallier l’encombrement du Grand Châtelet.

La Bastille, prison à partir de 1461, et le « Masque de fer ».

Le donjon de Vincennes, en 1742.

Saint-Lazare, à partir de 1632 (le couvent de Vincent de Paul pour l’enfance « vicieuse » de bonne famille, sous la Terreur ; Chénier y composa la Jeune Captive)

Prison l’Abbaye (Saint-Germain-des-Prés), 1631, pour les déserteurs, ; elle connut les pires massacres en septembre 1792,

Prison Saint-Eloi (rue Saint-Paul), prison du couvent, qui devient prison épiscopale en 1530, prison royale en 1674. En 1418, les prisonniers armagnacs furent massacrés par les Bourguignons

La Salpêtrière, en 1657, prison pour les femmes dans l’enceinte de l’Hôpital général, lui-même lieu d’enfermement autant que de soin.

Bicêtre, pour les hommes ce qu’est la Salpêtrière pour les femmes.

La prison de la Force, rue du Roi-de-Sicile, dans l’ex hôtel particulier du duc de la Force (nom prédestiné), à la fermeture de For l’évêque. Souvenir lié au martyr de la duchesse de Lamballe en septembre 1792. Et son annexe, la petite Force, 2, rue Pavée.

Les Madelonnettes, rue de la Fontaine-du-Temple, à partir de 1618 pour les filles publiques repenties, ou en voie de repentir.

Sainte-Pélagie, rue de la Clef (cf. 10)

La prison Saint-Martin, accolée à l’abbaye, pour les prostituées en instance de passer en audience judiciaire, de 1674 à 1755.

L’Hôtel des Haricots, en souvenir des haricots du collège de Montaigu, honni par Rabelais, de 1792 à 1837.

Les Roquette.

La prison de Mazas, de 1849 à 1898, pour les prisonniers en isolement, et une vingtaine de députés en 1851.

Le Cherche-Midi, 1853, prison militaire, surtout liée au souvenir de Dreyfus.

Et la Santé, 1867, rue de la Santé qui accueillit Ravachol (cf. 41)

Sources :

Dictionnaire de Paris (ed. Larousse)

https://guillotine.1fr1.net/t2807-louis-frederic-stanislas-linska-de-castillo-dit-prado-1888