29 - 6 juillet 1942 : Hélène Berr, Denis et Nicole s’inscrivent à l’UGIF

29, rue de la Bienfaisance

Chapitres :

-Genèse de l’Union Générale des Israélites de France

-La pouponnière de Neuilly, la «tache honteuse»

Deux questions se sont posées aux membres des comités d’épuration, des commissions d’enquête et à la communauté juive en règle générale :

Les Juifs ont-ils bénéficié ou pâti de l’existence de l’UGIF, la soumission a-t-elle rendu des services aux Juifs ?

Les responsables de l’UGIF ont-ils été des «collaborateurs», les victimes de leurs propres erreurs ou bien des héros ?

Genèse de l’Union Générale des Israélites de France

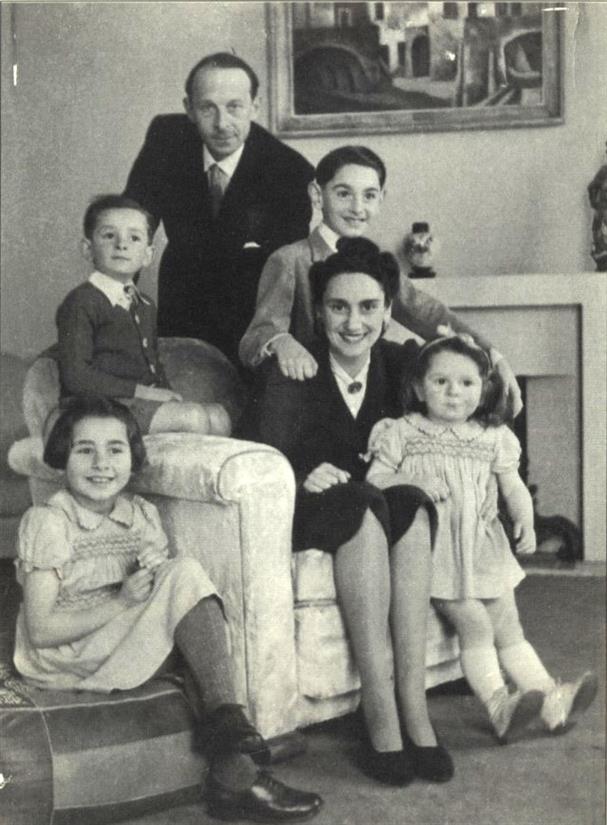

En juin 1940, seule l’Association consistoriale des israélites de Paris (ACIP), reste à Paris, le consistoire s’étant replié à Lyon. Le Haupsturmführer SS Theodor Dannecker, chef du SD et responsable de la «question juive», déclare cette association seule représentante de la communauté juive dès août 1940. Mars 1941, André Baur (photo), neveu du grand rabbin de France, est appelé aux responsabilités tandis que Dannecker impose deux juifs viennois, Leo Israelowicz et Wilhelm Biberstein, comme «conseillers techniques» et hommes de liaison, vite redoutés par la communauté juive. Un mois plus tard, un texte précise clairement le rôle: «Dans le cadre du traitement du problème juif, la création d’un organisme de coercition devient nécessaire. (…) Les Juifs auront par la suite la tâche de pourvoir, à tous égards, à leur fonctionnement, pour en décharger les finances publiques».

29 novembre 1941, sous la pression de l’occupant, le gouvernement de Vichy crée l’Union générale des israélites de France pour, officiellement, «assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics pour les questions d'assistance, de prévoyance et de reclassement social». Tous les Juifs demeurant en France, Français ou immigrés, sont tenus d'y adhérer, les autres associations juives ayant été dissoutes.

Xavier Viallat, commissaire général aux Questions juives (cf.14), est chargé de la rédaction des statuts, des négociations avec les ex dirigeants des institutions, le tout sous le contrôle des affaires juives de la Gestapo. Les discussions durent des semaines car aucun juif n'adhère d'enthousiasme au projet.

8 janvier 1942, les 18 membres du conseil d’administration sont désignés, ils sont tous de nationalité française, pour la plupart, issus de la haute bourgeoisie, et répondent au Commissariat Général aux Questions Juives. On y trouve Raymond-Raoul Lambert (photo), directeur du Comité d’aide aux réfugiés (CAR), assisté notamment par Albert Lévy, André Baur.

Quels étaient les desseins des membres dirigeants ?

Les membres sont-ils conscients qu’ils dirigent une organisation qui se rapproche des Judenräte de Pologne, sur lesquels les nazis s’appuieront pour gérer les déportations ? Se sont-ils bercés d’illusions, se fiant à l’assimilation au sein de la société, à leur attachement personnel à Pétain, tout comme Jacques Helbronner (photo), président du Consistoire et ami de longue date du maréchal. Lambert qui entretient de bonnes relations avec Xavier Vallat.

Ils estiment que le «problème juif» est une question d’immigration des Juifs provenant de l’Europe de l’Est, et qu’il le restera ; 330 000 Juifs résident en France, dont 150 000 étrangers. L’UGIF doit protéger les Juifs français de la répression et, par contrecoup, oriente les opérations de la police française et de la Gestapo vers les Juifs étrangers.

De ce fait, la création de l’UGIF crée une césure nette dans la population juive. Faut-il se rallier ou non à une autorité exercée par le gouvernement français pour éviter d’être soumis au joug allemand ou bien refuser d’adhérer à un projet proposé par un régime déjà auteur de trois lois antijuives successivement ?

Les activités de l’UGIF

L’assistance à une communauté qui en a bien besoin : aide médico-sociale aux malades et aux personnes âgées hébergées dans les hospices tels que celui de Rothschild, à Picpus 15, rue Santerre (cf. 28) ; soupes populaires ; ravitaillement des internés de Drancy et ses annexes ; colis, vêtement, produits d’hygiène pour les nécessiteux (10 000 fin 1942, 30 000 en 1944) ; protection des appartements menacés de spoliation. A cela s’ajoutent des activités illégales telles que la délivrance de laissez-passer ou de «certificats de non-appartenance à la race juive». L’UGIF réussit aussi à libérer des camps plusieurs centaines d’internés, jusqu’à ce qu’Aloïs Brunner prenne la direction de Drancy en juillet 1943.

Rue des Hospitalières-Saint-Gervais

L’activité principale est le secours à l’enfance, en particulier l’accueil des enfants dont les parents sont arrêtés. L’OSE, Organisation au Secours des Enfants, s’occupe de plusieurs maisons d’accueil.

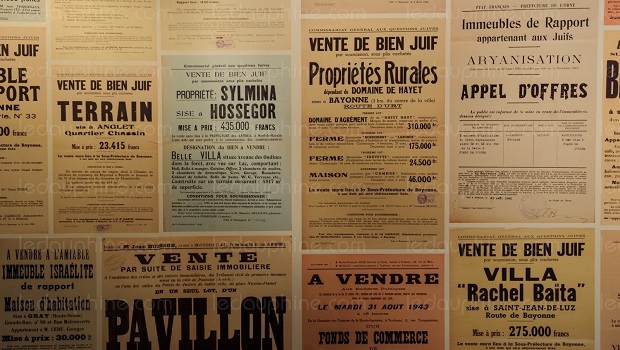

Des activités menées dans une précarité financière qui ira grandissant. L’UGIF est entièrement financée par les juifs eux-mêmes, une communauté dont les effectifs diminuent alors que les besoins augmentent. Elle est tout d’abord chargée de collecter l’amende de un milliard de francs imposée à la communauté le 14 décembre 1941 par le gouvernement allemand après les attentats dans Paris attribués à des éléments «à la solde des Anglo-saxons, des Juifs et des Bolcheviks». Le paiement se fera en engageant tous les revenus de l'aryanisation des biens juifs (cf. 14) comme garantie. C’est le fonds de solidarité alimenté par les revenus tirés de la confiscation des biens juifs.

L’UGIF et les rafles

Déjà, en août 1941, Dannecker exige 6.000 Juifs pour des «travaux agricoles» dans les Ardennes. Peu de volontaires : les Allemands organisent une des premières rafles : 3.200 Juifs étrangers et 1.000 Juifs français qui sont internés à Drancy.

L’UGIF a échappé heureusement à la tâche ignominieuse qui incombait aux responsables des Judenräte de Pologne, celle d’établir les listes des personnes à déporter, tâche confiée à la seule police française.

Cependant, ses dirigeants n’ont pas relayé les fuites, notamment issues de la Préfecture de police, qui avertissaient de la «rafle du Vel’ d’Hiv» des 16 et 17 juillet 1942 (cf. 30), de même pour les rafles suivantes. Cause de ce silence ? les dirigeants savent que les opérations affectent uniquement les juifs étrangers ; les avertir pourrait entraîner des représailles sur eux-mêmes ou sur les Juifs français.

C’est surtout en 1944 que les bureaux de l’UGIF à Paris et en région deviennent de véritables souricières. Pour satisfaire les quotas d’arrestations, les registres contiennent bien des renseignements...

La pouponnière de Neuilly, «La tache honteuse qui a marqué pour toujours l’UGIF»

Cette phrase de Serge Klarsfeld s’applique au drame qui a commencé dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944. Une rafle est organisée dans l’ensemble des maisons d’enfants de l’Union.

A la fin de 1942, sur les 1 500 enfants confiés à l’UGIF, 1 100 sont placés auprès de familles nourricières par des organisations clandestines ou à des institutions non juives. Restent dans les maisons les «enfants bloqués», qui avaient été internés à Drancy avec leurs parents mais qui n’avaient pas été déportés ; ils avaient été autorisés à être installés dans les maisons de l’UGIF. En février 1943, l’organisation clandestine Solidarités effectue une sorte de kidnapping en sortant clandestinement 163 enfants des foyers de l'UGIF.

En juillet 1944, il y avait en tout 386 enfants dans les six maisons de l’UGIF (Louveciennes, Montreuil…). Un dirigeant plaide pour la dispersion mais le remplaçant de Lambert préfère jouer la carte de la légalité. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, 242 enfants et 33 adultes sont raflés et emmenés à Drancy.

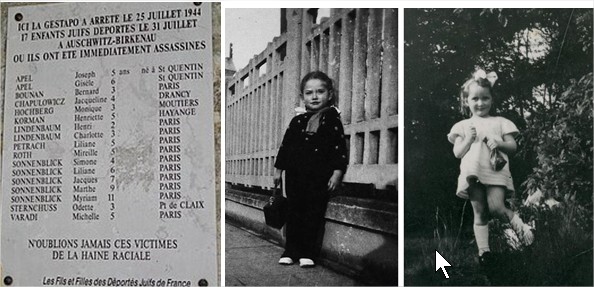

Dix-sept petits de la pouponnière de Neuilly, rue Edouard-Nortier, ont échappé à la rafle. Les enfants sont dispersés dès le 23 juillet à l’aube. On donne pourtant l’ordre de les ramener le lendemain. Ils sont tous arrêtés à Neuilly le 25 juillet au matin, transportés à Drancy et tous déportés dans le convoi n° 77 le 31 juillet 1944, le dernier grand convoi au départ de Bobigny. Aucun enfant n’est revenu.

Qui est responsable ? Aloïs Brunner convoque à Drancy Kurt Schendel, juif originaire d’Allemagne, qui a remplacé Léo Israélowicz ; Schendel transmet les consignes du commandant allemand au président Edinger, successeur de Lambert, qui prévient le colonel Edmond Kahn, directeur de centre, lequel exécute les ordres, en officier zélé.

Michelle Varadi (5 ans) & Henriette Korman (5 ans)

Illusions perdues

La mise en place de la «Solution finale» va voir s’effondrer la fiction de la politique collaborationniste de l’UGIF.

En mai 1942, Xavier Vallat est démis de son poste de Commissaire général aux questions juives à la demande de Dannecker, qui le juge trop modéré. Il est remplacé par Darquier de Pellepoix, antisémite radical (cf. 14).

L’illusion de la nationalité française, gage de protection contre la déportation fait long feu en 1943, les rafles s’étendent aux Juifs français.

Le 30 juillet 1943, c’est au tour de la protection donnée par la «carte de légitimation de l’UGIF» accordée au personnel de l’Union qui fait long feu. Darquier avait déjà obtenu de Baur et Lambert le licenciement du personnel étranger en mars ; 60 à 80 personnes sont arrêtées par Röthke, l’adjoint de Danneker. Le 30 juillet, la Gestapo revient, arrête au siège de cette institution 67 personnes dont 50 d’entre elles sont déportées à Auschwitz-Birkenau ; aucune ne survivra à l’exception de deux d’entre elles, déportées à Bergen-Belsen.

Vient le tour des dirigeants : André Baur, vice-président de l’UGIF pour la zone Nord, est arrêté le 21 juillet 1943 ; il avait demandé une audience à Laval après qu’Alois Brunner avait demandé à l’UGIF de pousser les familles des internés à les rejoindre à Drancy. Il est déporté, avec son épouse et ses quatre enfants ; aucun n’est revenu.

Raymond-Raoul Lambert est arrêté le 21 août 1943 à Marseille, déporté avec sa famille le 7 décembre 1943, dans le convoi suivant ; ils sont tous assassinés. Avant sa déportation, l’ancien président a compris ses erreurs ; il envoie à son ami Maurice Brenner un message crypté : suivre les «ordonnances du Dr Sabord», autrement dit liquider l’Union au plus vite et disperser les enfants, une prière qui ne sera pas exaucée.

Léo Israélowicz, le protégé de Pétain et de Dannecker, qui aurait aidé la Gestapo pour certaines arrestations, est arrêté à son tour et déporté lui aussi le 17 décembre 1943, en même temps que sa mère. D’Auschwitz, il est déplacé à Monowitz où il est reconnu par des déportés qu'il a dénoncés ; il est assassiné trois jours après son arrivée par un Kapo qui, lui, s’est trompé, pensant avoir reconnu celui qui l'avait dénoncé.

Jacques Hellbronner, le président du Consistoire, qui avait tenté de s'opposer à la création de l'UGIF, est déporté à Auschwitz avec sa femme ; tous deux meurent dans les chambres à gaz à leur arrivée le 23 novembre 1943

La fin de l’UGIF

Le 9 août 1944, est promulguée une ordonnance dont l’article 4 abroge la loi créant l’UGIF.

Le 21 août 1944, au tout début de l’insurrection de Paris, le Comité d’unité et de défense des juifs de France (CUDJF) investit les locaux de l’UGIF dont il prend en charge les activités sociales. Le président Georges Edinger, accusé de «collaboration», est incarcéré à Drancy.

Extraits du journal d’Hélène Berr

6 juillet 1942 : Nous sommes allées, Denise, Nicole et moi rue de Téhéran (le siège de l’UGIF était au n° 19) nous faire inscrire à ce patronage. […] Nous sommes munies d’un certificat assez déplaisant (cette carte dite de légitimation censée assurer protection) […] Je considère que c’est le prix à payer pour rester ici. C’est un sacrifice, car je déteste tous ces mouvements qui font le jeu des Allemands sans s’en douter.

Rue de la Bienfaisance, 23 juillet : J’ai travaillé de deux heures à cinq heures trente hier, et de neuf à douze heures ce matin, rue de la Bienfaisance. De la paperasserie. Mais je suis presque heureuse dans cette atroce réalité […] Ces femmes qui travaillent là sont admirables. Mme Horwilleur, Mme Katz et les autres. Toute la journée, c’est un défilé ininterrompu de femmes qui ont perdu leurs enfants, d’hommes qui ont perdu leurs femmes, d’autres qui viennent proposer d’en recueillir. Des femmes pleurent. […] Hier soir, il est arrivé un train entier d’enfants de Bordeaux et de Belfort ; des trains comme pour des colonies de vacances, mais c’est horrible. Il y a à Drancy des femmes en chemise de nuit. Une petite fille est venue dire qu’on avait emmené son père et sa mère, elle n’avait plus personne.

Vendredi 24 juillet : Rue de la Bienfaisance. Beaucoup travaillé, avec Françoise Bernheim. Trié les objets que renvoyaient ces malheureux, bagues, ciseaux ; il y avait même des ciseaux de tailleur : peut-être un qui était parti croyant qu’on le ferait travailler dans sa spécialité (à leur arrivée à Drancy, les internés sont fouillés et dépouillés des objets en leur possession. L’argent, les titres et les bijoux sont confisqués, soigneusement inventoriés, et reversés à la caisse du camp après la déportation des personnes). Au milieu de tous ces paquets plus ou moins bien faits se trouvait une petite boîte blanche ; je ne sais pourquoi, j’ai eu l’intuition que c’était Papa (Raymond Berr est interné plusieurs semaines à Drancy). En effet, c’était son lorgnon qu’il renvoyait pour le faire réparer.

Hélène Berr et son ami Jean Morawiecki

Vendredi 21 août : J’ai aidé Suzanne à recevoir les gens. C’est lamentable, presque tous se sont faits prendre à la ligne. Cela, c’est la déportation immédiate. Quelle somme de souffrances pour chacune de ces personnes. […]Tous les enfants de Beaune ont été ramenés à Drancy pour être probablement déportés. Ils jouent dans la cour, répugnants, couverts de plaies et de poux. Pauvres petits.

20 septembre : A midi moins le quart, M. Katz est arrivé. J’avais quelque chose à lui demander. Il parlait avec sa femme. Il s’est retourné et m’a dit : «Prévenez tous les gens qui ont les leurs à Pithiviers d’apporter jusqu’à dix heures demain matin vêtements chauds, etc» J’ai compris avec horreur, cela voulait dire «déportation en masse de Pithiviers». Ce matin, en partant, le concierge m’avait annoncé qu’à la suite d’un «attentat», toute la population serait punie et ne pourrait sortir aujourd’hui de trois heures à la nuit, 116 otages ont été fusillés, et il y aura des «déportations massives». C’était donc cela.

28 octobre 1943 : Un an plus tard après la rafle des employés immigrés. J’ai été parler à Mme Stern ; comme c’est triste, dans notre bureau, les avocats du service juridique se sont installés. Personne ne me connaît plus. [… Revu seulement Mme Dreyfus, toujours pareille, seule épave du naufrage. Elle m’a appris l’arrestation de Léa et de toute sa famille, qui avait échappé à tant d’alertes, et à la rafle du 30 juillet. Cela m’a fait un choc. J’ai parlé de Mme Samuel. Elle a fini par être déportée. Elle était restée, comme demi-juive, et femme enceinte. Mais on l’a tirée de l’infirmerie, et déportée en wagon sanitaire ; ceci me semble une comédie, car les convois de wagons à bestiaux peuvent-ils comporter un wagon sanitaire ? Mais quelle preuve plus flagrante de la monstrueuse inanité de la politique nazie…

Mardi 9 novembre 1943 : Ce matin, j’ai emmené aux Enfants-Malades une petite de 2 ans et demi, elle a l’air d’une petite Arabe. Elle pleurait tout le temps en appelant «Maman», instinctivement, automatiquement. Maman, le cri qui vient aux lèvres spontanément, lorsqu’on souffre ou qu’on a du chagrin. Lorsque j’ai distingué ces deux syllabes au fond de ses sanglots, j’ai tressailli. Sa mère et son père sont déportés, elle était en nourrice, on est venu l’arrêter ! Elle a passé un mois au camp de Poitiers. Les gendarmes qui ont obéi à des ordres leur enjoignant d’aller arrêter un bébé de deux ans, en nourrice, pour l’interner. Mais c’est la preuve la plus navrante de l’état d’abrutissement, de la perte totale de conscience morale où nous sommes tombés. […] C’est toujours la même histoire de l’inspecteur de police qui a répondu à Mme Cohen, lorsque, dans la nuit du 10 février, il est venu arrêter treize enfants à l’orphelinat dont l’aîné avait 13 ans et la plus jeune 5 (des enfants dont les parents étaient déportés ou disparus, mais il «en» fallait pour compléter le convoi de mille le lendemain) : «Que voulez-vous, madame, je fais mon devoir !»

Pour en savoir plus :

André Kaspi, Les Juifs pendant l’Occupation, Paris, Éditions du Seuil, 1991

Article d’Anne Grynberg, Juger l’UGIF (1944-1950) ? :

https://books.openedition.org/psorbonne/43548?lang=fr

Serge Klarsfeld : Le Calendrier, Serge Klarsfeld, FFDJF, 1993.

Michel Laffitte : Juif dans la France allemande, Tallandier, 2006.

Maurice Rajsfus : des Juifs dans la Collaboration : l'Ugif (1941-1944)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_générale_des_israélites_de_France