35 - 27 mai 1943 : création du Conseil National de la Résistance

48, rue du Four

A la fin de la guerre, 250 000 cartes de Combattants volontaires de la Résistance sont délivrées. La «France Combattante», entité qui réunit les combattants de la «France captive» (résistance intérieure) et de la «France libre» (Londres, puis Alger), recense 45 mouvements homologués de la Résistance intérieure française et 270 réseaux. C’est dire la multitude des organisations qui se sont dressées contre l’occupant et Vichy ; tout aussi multiples sont les motivations des membres et sympathisants : lutte pour l’indépendance nationale, lutte contre le nazisme et le fascisme, fuite devant la menace du STO ou de déportation

Multiples également leurs origines :

des militaires, membres ou non de l’armée d’armistice (Henri Frenay, le général Frère, qui a fait partie du tribunal qui a condamné à mort le général De Gaulle, le colonel Groussard, ancien cagoulard)

des antifascistes, tels Emmanuel d’Astier de la Vigerie, Lucie Aubrac

des patriotes d’extrême-droite, proches ou anciens de l’Action française, tels que Maurice Ripoche, le colonel Rémy

des vichyssois déçus par l’entrevue de Montoire, tel Pierre Bénouville, ou par le rappel de Laval

des nationalistes conservateurs tels Georges Loustaunau-Lacau et Marie-Madeleine Foucade

des militants chrétiens catholiques et protestants, tel le pasteur Trocmé du Chambon-sur-Lignon

des syndicalistes comme Christian Pineau

des communistes, surtout après juin 1941 et après la rupture du pacte germano-soviétique, comme Charles Tillon et Jean-Pierre Lévy

des résistants juifs, autour de Jacques Lazarus

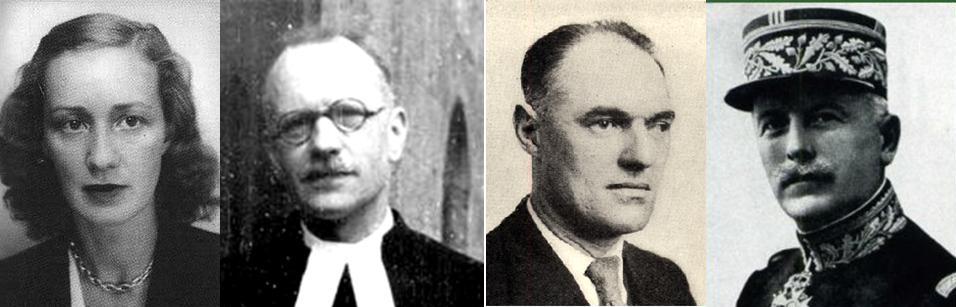

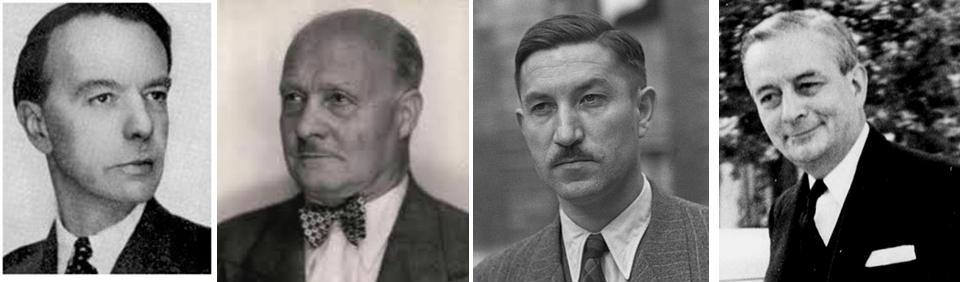

Quatre résistants d’horizons bien différents

Marie-Madeleine Fourcade, le pasteur Trocmé, Charles Tillon et le général Frère

Et nombre d’étrangers :

main d’œuvre immigrée, le groupe de Missak Manouchian (cf. 44)

des éléments parmi les 80.000 soldats de l’armée polonaise en France, non évacués vers l’Angleterre, et qui, comme leur gouvernement en exil, n’ont pas déposé les armes, avec à leur tête, André Zdrojewski, le «colonel Daniel»

des républicains espagnols ; le char «Guadalajara» franchit le premier la Porte d’Italie le 24 août 1944

des Néerlandais comme Jan Doornik (cf. 07), des Luxembourgeois et des Italiens

des Allemands et Autrichiens, communistes et antifascistes, dont un maquis des Cévennes dirigé par l’ancien député du Reichstag, Otto Kühne.

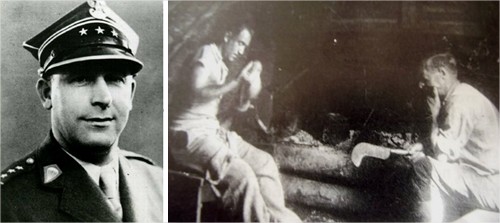

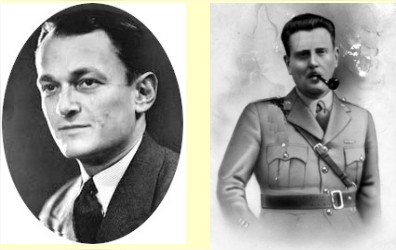

A gauche, le «colonel Daniel», à droite Otto Kühne dans les Cévennes

(avec Louis Veylet, sur la gauche de la photo)

Sans oublier les événements qui ont fait grossir les effectifs :

L’invasion de l’URSS par les armées allemandes à partie du 22 juin 1941

L’invasion de la zone libre le 11 novembre 1942 et la dissolution de l’armée de l’armistice

La généralisation du STO le 16 février 1943

Le débarquement en Normandie le 6 juin 1944

Tous ces mouvement, réseaux, groupes ou confréries se sont constitués indépendamment les uns des autres ; la clandestinité ne facilite pas les rencontres et les échanges.

Quelques mouvements et réseaux :

Juin 1940 : La Confrérie Notre-Dame, créée par le viticulteur Louis de La Bardonnie et Gilbert Renault, alias «colonel Rémy», qui devient un important réseau de renseignement.

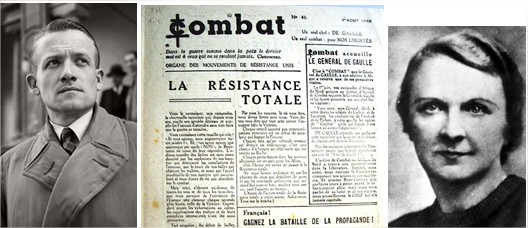

Août 1940 : Le capitaine Henri Frenay, avec Berty Albrecht, fonde en zone libre, l'un des plus importants mouvements qui, en fusionnant avec Liberté de François de Menthon, deviendra Combat en août 1941.

Henri Frenay et Berty Albrecht

Août 1940 : «Ceux de la Libération», par Maurice Ripoche, qui sera décapité par les Allemands à Cologne en juillet 1944.

Septembre 1940 : Alliance, l’autre important réseau de renseignement à côté de la Confrérie Notre-Dame, par Georges Loustaunau-Lacau et Marie-Madeleine Fourcade, tendance droite antiparlementaire.

Septembre 1940 : Alfred Touny et l’industriel Jacques Arthuys fondent l'Organisation civile et militaire (OCM), à l’origine maréchaliste mais germanophobe et opposée à la Révolution nationale de Pétain. Elle va glisser à gauche avec l’arrivée de nouveaux membres, dont Guy Mollet.

Novembre 1940 : Louis Saillant, Christian Pineau et Albert Gazier, fondent Libération-Nord (en zone occupée), d’obédience socialiste.

Décembre 1940 : des intellectuels antifascistes fondent le réseau du musée de l'Homme, autour de Jean Cassou et Boris Vildé, vite démantelé et décimé.

Décembre 1940 : le Réseau Nemrod par Honoré d'Estienne d'Orves.

Juin 1941 : Libération-Sud, par Emmanuel d'Astier de La Vigerie, le mathématicien et philosophe Jean Cavaillès et Lucie Aubrac, mouvement qui recrute parmi les socialistes et les syndiqués.

Lucie Aubrac et Emmanuel d’Astier de la Vigerie,

de Libération-Sud

Fin 1941 : les Francs-Tireurs et Partisans de France (FTPF ou FTP), avec des militants communistes dont Charles Tillon qui avait déjà monté un réseau de propagande et d’action dès juin 1940.

Maquis FTPF

Fin 1941 : Franc-Tireur, à ne pas confondre avec le mouvement précédent, fondé par un groupe de Juifs Alsaciens réfugiés à Lyon, autour de Jean-Pierre Lévy, le plus jeune des grands chefs résistants. Républicain, simplement.

Fin 1942 : L'Organisation de résistance de l'armée (ORA), regroupe de nombreux officiers et sous-officiers de l’armée d’armistice, sous l'autorité du général Aubert Frère, lequel avait fait partie du tribunal qui avait condamné à mort de Gaulle. L’ORA se réfère au général Henri Giraud. Le général Frère est arrêté par les Allemands en octobre 1943 et meurt au Struthof le 23 juin 1944.

Fin 1942 : Pierre Villon réveille l’autre mouvement du PCF, le Front national (où l’on trouve de nombreux ecclésiastiques…).

De l’autre côté de la Manche, la France Libre et son service de renseignement, avec à sa tête à sa création le 1er juillet 1940, André Dewavrin, alias le «Colonel Passy», qui deviendra le Bureau central de renseignements et d’action (BCRA), à partir du 1er septembre 1942 (cf. 06).

Le besoin d’unifier cette mosaïque

La coordination est indispensable pour assurer la meilleure coopération possible avec les Alliés. Le général de Gaulle a d’autres objectifs : couper l’herbe sous les pieds des Alliés au moment de la Libération, faire en sorte que la France ne soit pas une zone libérée, administrée par les Anglo-Américains. Pour ce faire, il faut une Résistance unie et qui accepte l’autorité de De Gaulle. «Rameutez-moi tous ces gens», a dit le Général.

Les obstacles sont nombreux : l’éparpillement, les divergences politiques et stratégiques, la séparation entre zone occupée et zone libre, le positionnement face au général de Gaulle.

Jean Moulin, Christian Pineau, Pierre Brossolette (cf. 06) et André Philip sont les quatre artisans de l’unité.

Jean Moulin est parachuté en zone sud le 1er janvier 1942 en tant que délégué du Comité National Français avec fonds et matériel de transmission. «Rex», puis «Max» rencontre d’Astier, Aubrac, Frenay et Teitgen.

Christian Pineau se rend à Londres en mars 1942 ; les autres chefs de la Résistance le missionnent pour s’assurer que de Gaulle prenne clairement position pour la démocratie.

Pierre Brossolette arrive à Londres le 26 avril 1942 ; proche du colonel Passy au BCRA, sa mission est de regrouper les forces de Londres, civiles, militaires, de renseignement, faire à Londres ce que Jean Moulin fait en France. Brossolette alias «Brumaire» et Passy alias «Arquebuse» sont envoyés en mission en zone nord pour faire l’inventaire de toutes les forces politiques, syndicales et religieuses.

André Philip, dirigeant de la SFIO, arrive à Londres en juillet 1942 ; il est nommé commissaire national à l’Intérieur.

Ajoutons qu’au printemps 1942 Fernand Grenier, ancien député de Saint-Denis, se rend à Londres, mandaté par le PCF et les FTP.

André Philip, Christian Pineau, Pierre Brossolette, Jean Moulin

Une grosse pierre d’achoppement : la place des partis.

Doit-on ou non «ressusciter» les défunts partis de la IIIe République dans la France de demain ? L’opposition est vive entre Frenay, Passy et Brossolette, partisans d’une «rénovation nationale», et d’Astier, Jean Moulin, les socialistes et les communistes, partisans du retour au régime parlementaire (cf. 06).

Contre toute attente, le général de Gaulle tranchera en faveur de Jean Moulin. Une lettre de Léon Blum au chef de la France Libre, envoyée de sa prison de Bourrasol, y est probablement pour quelque chose «A ces partis, les organisations de la Résistance qui sont sortis du sol français à votre voix ne pourront à aucun degré se substituer … cependant les hommes qui composent cette élite seront nécessairement amenés dans la France nouvelle, à se redistribuer dans des partis différents qu’ils rajeuniront et rafraîchiront». A son retour de captivité, Blum dira être déçu, ne pas trouver ce qu’il attendait.

Le Conseil National de la Résistance comprendra donc une représentation des partis politiques.

Vers l’union

Fin janvier 1943, la décision est prise de fusionner les trois mouvements Combat, Libération-Sud et Franc-tireur. Jean Moulin est président, d’Astier, commissaire aux Affaires politiques, Frenay, commissaire aux Affaires militaires, Franc-tireur est représenté par JP Lévy ou Claudius Petit, commissaire aux Renseignements.

Nom du mouvement ? les Mouvements Unis de Résistance (MUR). Leurs réseaux de renseignements sont subordonnés au BCRA londonien.

Février 1943 : Un texte de De Gaulle proclame le «Rassemblement contre les Allemands, leurs alliés et complices, par tous les moyens, particulièrement les armes à la main, contre toutes les dictatures, notamment celle de Vichy». L’homme de Londres prend les rênes de la Résistance (son mot d’ordre en 1940 avait été de «ne pas tuer d’Allemands») ; une stature qui ne plaît guère à Churchill et Roosevelt. de Gaulle avance ses pions pour un futur gouvernement national à la Libération.

26 mars 1943 : le Comité de Coordination est créé, qui regroupe tous les mouvements de l'ancienne zone Nord, c'est-à-dire l'Organisation civile et militaire (OCM), ceux de la Résistance (CDLR) et ceux de la Libération (CDLL), sous l'autorité de la France Combattante.

27 mai 1943 - 48, rue du Four

Après 16 mois de tractations, de discussions, d’arbitrages, la mission de Moulin, visant à passer de la coordination à l’unité a été une tâche ardue. Séduit par la personnalité de Gaulle, du «Connétable», d'Astier finit par se rallier à Jean Moulin ; l’adhésion de Henri Frenay de Combat, alias «Charvet» ne sera, en revanche, jamais totale : militairement, la Résistance est aux ordres de Londres, politiquement, elle est indépendante, telle est sa position. Pour lui, le CNR a «domestiqué» la Résistance ; il ne sera pas présent en personne, pas plus que d’Astier, rue du Four.

La réunion se tient dans l’appartement de René Corbin, collaborateur de Pierre Cot au ministère de l’Air pendant le Front Populaire, et proche de Jean Moulin.

Sont présents les cinq organisations de la zone nord déjà regroupées à l’appel de Pierre Brossolette et du colonel Passy, les trois mouvements de zone sud (Combat, Libération et Franc-Tireur), les syndicats CGT et CFTC et six organisations politiques, PCF, Comité d’Action Socialiste, radicaux, démocrates populaires et deux partis de droite.

Jean Moulin est président de la séance historique, composée de 17 membres représentant toutes les tendances syndicales et politiques, à l’exclusion de l’extrême droite.

Quelques mouvements sont absents du CNR, tel l’ORA, qui a la bénédiction du général Giraud, mais reconnaîtra la légitimité du gouvernement d’Alger en juin suivant, ou le réseau Alliance, qui a été capté par le SOE, les services de renseignements britanniques.

L’objectif de cette première réunion et des suivantes : définir le programme du premier gouvernement provisoire de la France après la Libération, la refondation du pacte social.

Les premières discussions commencent à l’été 1943. De strictes mesures de sécurité entourent les réunions du bureau élargi de six hommes ; malgré les conditions, les réunions de travail se font dans le plus grand sérieux, les procédures suivies sont aussi rigoureuses que pour une commission parlementaire. Il est devenu « un organisme sérieux qui travaille et dont le prestige grandit dans l’opinion de la Résistance ». Jusqu’au bout, le CNR restera solidaire.

15 mars 1944, adoption à l’unanimité du programme du CNR

En résumé, un Etat plus social et plus protecteur.

«L’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie»

«L’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production»

«Un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence »

«Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours»

«Le droit d’accès aux fonctions d’administration dans l’entreprise pour les ouvriers possédant les qualifications, et la participation des travailleurs à la direction de l’économie»

«Le retour à la Nation des grands moyens de production monopolisés, sources d’énergie, richesses du sous-sol, compagnies d’assurances et grandes banques».

Deux absences de taille cependant dans l’ambitieux programme :

Aucune mention d’une nouvelle Constitution. De ce fait, la Quatrième République sera une copie de la Troisième.

Rien sur le vote des femmes. Une revendication qui avait pourtant recueilli l’assentiment de la Chambre des députés à six reprises (mais refusée par le Sénat), et annoncée par le Général de Gaulle en 1942. Il n’y a d’ailleurs aucune femme au sein du CNR.

Les interventions du Communiste Fernand Grenier, du catholique Robert Prigent et de de Gaulle corrigeront cette erreur. Les femmes pourront voter aux élections municipales de 1945.

Etaient présents à cette réunion historique

Jean Moulin

Pierre Villon, de son vrai nom Roger Salomon Ginsburger, fils de rabbin, militant au Parti communiste, représentant du Front national.

Roger Coquoin, chef du laboratoire de chimie de l'Académie de médecine, chef du mouvement de droite Ceux de la Libération, après l'arrestation de Maurice Ripoche en mars 1943. Il sera tué par balles quelques jours après la réunion.

Jacques Lecompte-Boinet, représentant Ceux de la Résistance.

Charles Laurent, socialiste, l'un des fondateurs de Libération-Nord.

Pascal Copeau, fils de Jacques Copeau, journaliste, de Libération-Sud.

Jacques Henry-Simon, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, représente l'Organisation Civile et Militaire, proche des socialistes, mort en déportation.

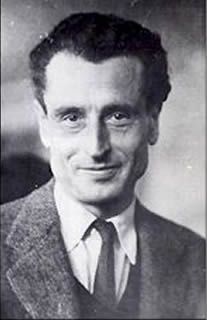

Claude Bourdet, fils de l’auteur dramatique Édouard Bourdet, co-fondateur de Combat et organisateur du Service de Noyautage des Administrations Publiques (NAP). Il survivra à la déportation.

Eugène Claudius-Petit, fils de cheminot, catholique libertaire, membre de Franc-Tireur.

Louis Saillant, ouvrier sculpteur sur bois, syndiqué CGT, pour Libération-Nord.

Gaston Tessier, secrétaire général de la CFTC, fondateur de Libération-Nord.

André Mercier, fils d'un cocher de fiacre et d'une cuisinière, militant au PCF depuis 1929.

André Le Troquer, mutilé de la Première Guerre, député de Paris en 1936, avocat de Léon Blum lors du procès de Riom, président du Comité directeur de la SFIO.

Marc Rucart, Garde des Sceaux du gouvernement de Front populaire, franc-maçon, membre du mouvement Patriam Recuperare.

Georges Bidault, chrétien démocrate, membre du comité directeur du Front national.

Joseph Laniel, sous-secrétaire d'État aux Finances dans le gouvernement Paul Reynaud.

Jacques Debu-Bridel, disciple de Maurice Barrès, ex-membre de l'Action française, représente l'Organisation Civile et Militaire.

Jacques Debu-Bridel, André Le Troquer, Eugène Claudius-Petit et Georges Bidault

Ceux qui ne verront pas l’aboutissement des travaux du CNR : Jean Moulin, mort des tortures subies, Roger Coquoin, abattu en décembre 1943, Jacques-Henri Simon, mort en déportation, Jacques Bingen, qui a contribué à la genèse du programme et qui se suicide au cyanure lors de son interpellation le 12 mai 1944. Et Pierre Brossolette, qui s’est suicidé dans les locaux de la Gestapo, le 22 mars 1944.

Jacques Bingen & Roger Coquoin

Le CNR survit à l'arrestation de Jean Moulin ; Georges Bidault en prend la direction mais il ne se réunit plus jamais en séance plénière.

Pour en savoir plus :

Jean Lacouture : De Gaulle, tome 1, le Rebelle (Seuil)

Robert Aron : Histoire de Vichy (Fayard)

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2014-3-page-5.htm https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_intérieure_française