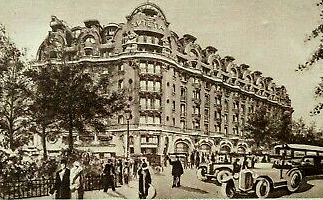

02 - Juillet 1940, Hôtel Lutetia : création du Bureau « Otto »

23, rue de Sèvres

Chapitres :

Lutetia 1er acte

Le seul palace de la rive gauche, construit en 1910 dans un style mêlant l’Art nouveau et les derniers feux haussmanniens, à l'initiative de Madame Boucicaut, propriétaire du Bon Marché « afin que ses importants clients de province fussent logés dans un établissement tout proche et correspondant à leur train de vie ».

Idéalement placé à proximité du Sénat et de l’Assemblée nationale, autant que de Saint-Germain-des-Près, l’hôtel voit défiler non seulement des hommes d’affaires cosmopolites et des femmes du monde en tailleur Chanel, mais également les édiles politiques de province et des fonctionnaires des colonies, aussi bien que les représentants du monde littéraire et artistique parisien (Gide, Beckett, Picasso, Matisse ou Malraux). Joséphine Baker est cliente, de même qu’Alexandra David-Neel, de retour de ses expéditions en Extrême-Orient.

Un hôte qui n’est pas encore de marque y séjourne en mai et juin 1940, Charles de Gaulle, avant de prendre la route d’Amboise, puis de Bordeaux, dans la voiture du Président du Conseil, Paul Reynaud.

(Bundesarchiv)

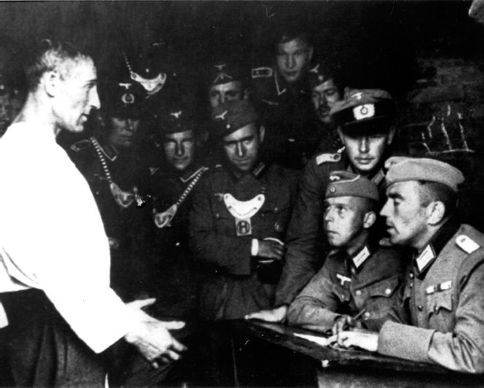

L’Abwehr est divisé en trois sections : le Gruppe I s’occupe de la collecte et du traitement des renseignements, le Gruppe II a en charge la guerre psychologique et la lutte contre les actions de subversion (sous la coupe du lieutenant-colonel von Brandenstein, d’une vieille famille de Thuringe, alliée à la famille von Zeppelin), enfin, le Gruppe III se voue au contre-espionnage et contre-sabotage. Le colonel Friedrich Rudolf est à sa tête jusqu’en juin 1944, « tout sauf drôle, allure aristocratique et aryenne, mais antinazi […] chaque chambre-bureau devait comporter une machine à écrire, un téléphone, un émetteur radio et un coffre-fort. Les aristocrates pullulaient dans les effectifs ; ils leur fallait du Christofle, du Baccarat, du Haviland… des bureaux en chêne. Richesse de la cave, qualité de la cuisine. », selon Pierre Assouline.

La GFP

Le Lutetia est le siège d’un autre service, tout aussi redoutable : la Geheime Feld Polizei (GFP), la police secrète de campagne. Cet organisme dépend du Haut commandement militaire mais, en fait, dépend étroitement de l’Abwehr. Le rôle de la GFP est simple : assurer la sécurité de l’armée allemande en pays occupé, ce qui va l’amener à être l’un des plus dangereux adversaires de la Résistance et des alliés.

En mai 1942, Karl Oberg (cf. plus bas) est nommé à Paris ; les 3 Gruppen de la GFP passent de la Wehrmacht au SD de Heydrich, et deviennent membres de la SS. Le Commandant de la SIPO SD (réunion de la Gestapo et du renseignement SS) Helmut Knochen procède à plusieurs réorganisations, afin de renforcer la répression contre la Résistance.

Sans limite de moyens ni de méthodes, ses groupes d’une cinquantaine d’hommes dont une trentaine de policiers de terrain, entièrement motorisés, pourchassent toute personne « effectuant des opérations subversives, espionnage, trahison, sabotage, propagande, etc. ». Ils procèdent à des arrestations, déportations, infiltrations, exécutions d’otages, actes de terreur sur la population civile, torture et meurtres (au stand de tir de Balard, par exemple) ; des méthodes telles qu’ils étaient craints également par les soldats de la Wehrmacht – ils avaient en charge la recherche des déserteurs – et même des agents de la Gestapo !

Selon les conventions internationales, l’ordre devait être assuré par la police du pays occupé, mesure censée limiter les rigueurs de l’occupation militaire. Elle aura les effets inverses du fait de la collaboration active de nombreux fonctionnaires de police, d’autant plus efficaces qu’ils connaissent le pays. Les Brigades Spéciales de la préfecture se trouvent soumises à la GFP : la recherche de renseignements, les perquisitions, les filatures, les premiers interrogatoires et les tortures étaient assurés par la Brigade Spéciale N°2 (cf. 17). L’Abwehr recrute aussi sur place des enquêteurs, alléchés par la largesse de la rémunération et capables d’infiltrer les mouvements résistants, ainsi Jacques Desoubrie qui fit d’importants dégâts dans des réseaux tels que Combat Zone Nord.

Au Lutetia, se côtoient donc des aristocrates raffinés et des nervis aux méthodes brutales. Mais on pratique aussi « l’interrogatoire forcé » ; c’est rue des Saussaies (cf. 05) ou, en face, dans la prison du Cherche-Midi (cf. 07), que l’on recourait à des méthodes plus radicales.

Hermann Otto Brandl

Les sommes dont dispose ce bureau sont colossales et en partie constituées par les extravagants frais d’entretien de l’armée allemande, dus par la France selon les clauses de l’armistice (la moitié du budget du pays à l’époque), des frais largement « surfacturés » - « Si les Français n’ont pas de quoi manger, je leur enverrai des vieilles selles de cosaques, les Russes en ont bien bouffé », Goering dixit.

Le bureau Otto employa jusqu’à 400 personnes, Allemands et Français ; il multiplia le nombre de bureaux et d’entrepôts, traquant les biens juifs désertés ou aryanisés (tels l’hôtel Rothschild, avenue Foch). Doit être récupéré tout ce qui peut servir à la Wehrmacht : métaux, textiles, cuirs, huiles, café, savon, outils, armes et renseignements… Et pour avoir un maximum d’efficacité, quoi de mieux que de faire appel à des « professionnels » du cru ? S’octroyant de confortables commissions, une quantité d’officines vont participer à un vaste racket des richesses du pays, par tous les moyens que leur permet l’impunité. Pas de factures ni d’informations sur le nom du vendeur ou l’origine de la marchandise.

Le Lutetia est pendant ces années le point de convergence de toutes sortes de trafiquants de plus ou moins haute volée, des banquiers et financiers aussi bien que des ferrailleurs, tels le milliardaire Joanovici, le « juif d’importance économique » (cf.42) qui prétend connaître tout le monde au Lutetia - « Que voulez-vous faire avec les Allemands ? Moi, je fais fortune », Lafont et Bonny, dont on voit souvent la Rolls blanche garée devant le palace (cf. 39), Rudy de Mérode, racketteur en gros et demi-gros ou encore Michel Szkolnikoff,

Michel Szkolnikoff :

Comme pour « Joano », il y a beaucoup de zones d’ombres dans sa vie.

Né en Russie blanche en 1895, grossiste en tissus pour l'armée impériale puis pour l’Armée rouge ; dans les années 1920, il est banquier en Pologne mais semble avoir fait faillite, il fuit en Belgique où il est condamné pour escroquerie.

Arrivé en France, il crée en 1934 une société pour l'achat et la vente de tissus d'occasion et devient alors « Monsieur Michel » - comme Joanovici devint « Monsieur Joseph »-. Il est plusieurs fois condamné pour chèques sans provision ou exercice illégal de la médecine (!) et du métier de banquier. Mais, apatride, il ne peut être expulsé.

Ses affaires vont cependant prospérer pendant l'Occupation grâce aux bureaux d’achat, celui «d’Otto» bien sûr, mais également celui de la Kriegsmarine, tout comme Marcel Boussac : textiles, maroquinerie, parfums, produits de luxe.

Les «autorités» françaises sont bafouées car, bien que pris en flagrant délit de marché noir par la police économique française, les Allemands interviennent et font clore l'affaire et restituer la marchandise saisie.

Pour arrondir les gains, il s’associe à l'Allemande Ellen Sanson, autre fournisseur de la Kriegsmarine, et devient son amant. Les entreprises textiles travaillant pour le couple se multiplient en France et en Belgique : bonneterie, filatures, cotons...

Le jackpot est touché lorsque la SS prend le dessus sur la Wehrmacht en 1942. Ellen Sanson présente Szkolnikoff à Fritz Engelke, responsable à Paris de l’Office central pour l'administration économique ! Les bénéfices explosent. Le marchand de textiles se lance dans l’immobilier, fonde de multiples sociétés immobilières et hôtelières ayant leur siège à Monaco (Szkolnikoff obtient d'ailleurs un titre de résident monégasque) : palaces sur la côte d'Azur, 7 hôtels, le Grand Hôtel de Paris… Une cinquantaine d'immeubles parisiens principalement autour des Champs-Élysées. Son patrimoine est alors estimé à deux milliards de francs.

Szkolnikoff n’a pas la prudence de Joanovici ; «Monsieur Michel» ne roule que pour lui et ne songe pas à assurer ses arrières en finançant la Résistance. Lui et sa maîtresse mènent une vie de grand luxe : une dizaine de domestiques dans leur domicile au 19, rue de Presbourg , fréquents séjours dans le Windsor de Monaco, luxueuse villa à Chatou, un château en Saône-et-Loire , table d’hôte ouverte midi et soir, en particulier pour les personnalités allemandes, chaussures en croco, grands couturiers et manteaux de fourrure en quantité.

Malgré ses protections, Szkolnikoff a des ennuis avec le service de la Gestapo chargé de la répression du marché noir et fait même un séjour en prison (Engelke était lui-même soupçonné d'enrichissement personnel).

En mai 1944, il s’enfuit en Espagne où il est arrêté en possession d'une importante quantité de bijoux. C’est après sa libération que la suite de ses aventures devient floue : il est possible qu’il soit mort accidentellement lors d'une tentative d'enlèvement en Espagne par les services secrets français (un groupe avait été créé pour arrêter ou tuer les collaborateurs français réfugiés dans l'Espagne franquiste). Attiré dans un piège sous le prétexte de revente de bijoux, il aurait été drogué et enfermé dans un coffre de voiture où il serait mort ; le commando se serait débarrassé du corps. Pour d’autres, il aurait réussi à s’enfuir en Argentine.

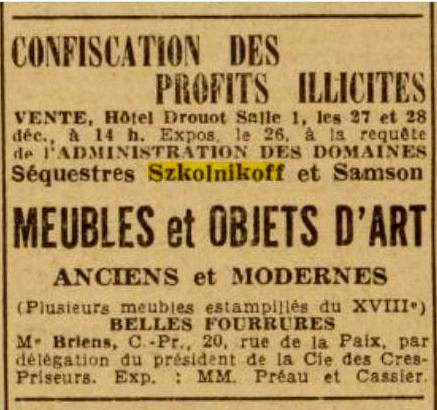

Les ordonnances des 12 et 28 décembre 1944 des tribunaux civils de la Seine, de Grasse et de Nice placent sous séquestre tous les biens de Szkolnikoff ainsi que ceux des personnes reconnues solidaires. Le «séquestre Szkolnikoff» (ou «séquestre Skolnikoff - Samson») est à ce jour le plus gros séquestre français de l'Histoire. Plus de 28 personnes seront déclarées solidaires de ce séquestre dont sa famille, sa maîtresse et divers associés.

Août 1944 :

Le vent tourne, businessmen, proxénètes, indics, maîtres chanteurs et autres rabatteurs ont déjà décampé.

Témoignage du docteur Gondal

Dans la soirée de mercredi à jeudi, un fait tangible pour nous était la grande animation qui régnait à l'hôtel Lutétia Toutes les fenêtres illuminées dénotaient une présence active au début de la nuit avec de très nombreuses voitures chargées de valises dans les environs immédiats sur le boulevard Raspail et vers le coin de la rue du Cherche-Midi. ... Le lendemain matin, je vis en passant le portier de l'hôtel en uniforme de concierge français fermant la porte de l'établissement vide, présentant sur le trottoir des débris et des amas de papiers brûlés. Ils étaient bien partis. ...

Lutetia, troisième acte, l'accueil des déportés

Sabine Zlatine

A la Libération, les dirigeants du Lutetia doivent faire oublier ces années de pétaudière. Ils trouvent un allié en la personne du Général de Gaulle, attaché à cet hôtel qu’il avait fréquenté régulièrement avant guerre. Il est décidé sa réquisition et qu’il accueillera dorénavant les rescapés à leur retour des camps de concentration (au même titre que le gare d’Orsay). La «dame d’Izieu», Sabine Zlatin, Marcelle Bidault, résistante et sœur de Georges Bidault et Denise Mantoux organisent et dirigent le centre qui ouvre ses portes le 26 avril 1945. Pendant cinq mois, les 333 chambres du l’hôtel sont entièrement consacrées à l’accueil des déportés, 24 heures sur 24, grâce au dévouement bénévole de médecins, assistantes sociales, cuisinières, scouts (dont Michel Rocard) et militaires. Les patients plus gravement atteints sont dirigés vers la Salpêtrière et d’autres hôpitaux de l'AP.

Retronews.fr

Témoignage d’André Weil, frère de la philosophe Simone Weil : «Parfois, il arrivait au Lutetia trois ou quatre autobus en même temps (les mêmes autobus qui avaient conduit les futurs déportés à Drancy, puis à Bobigny pour partir à Birkenau). Il fallait faire le maximum pour éviter l’attente. Je rentrais chez moi à 4 heures du matin et, avec une brosse, je faisais tomber les poux dans ma salle de bains. Les premiers déportés rentrés au début étaient très contagieux, nous avons eu deux morts parmi le personnel, une femme de chambre et un scout qui tenait le vestiaire. Nous n’étions pas vaccinés. Personne ne nous avait prévenus»

D’un côté les familles, à la recherche de leurs proches, qui viennent chaque jour consulter les listes dans le vaste hall de l’hôtel. "La vaste entrée de la résidence est obstruée par une masse de femmes qui brandissent des photos, hurlent des noms... Il faut foncer dans le tas pour pouvoir entrer."

De l’autre côté, les rescapés des camps qui, il faut le rappeler, ont été parmi les derniers à être rapatriés, après les prisonniers de guerre et les travailleurs du STO, à cause des épidémies qui ravageaient ces camps. Ils arrivent à Paris après un voyage difficile, la plupart dans leur tenue rayée de prisonnier, dans un état d’hébétude provoqué par les terribles conditions de détention qu’ils ont connues. Une fois dans l’hôtel, l’attente pour les formalités administratives (prouver qu’on est bien un déporté, afin de débusquer les collaborateurs qui tentent de se glisser parmi les rescapés), la visite médicale, l’épouillage et la désinfection au DDT dont l’odeur imprègne les lieux. Il n’existe pas de cellule d’aide psychologique à cette époque, chacun doit gérer ses traumatismes comme il peut et beaucoup n’y arriveront jamais. Ce qu’ils ont vécu est littéralement inouï et, de ce fait, on ne peut croire à leurs témoignages, que ce soit le personnel soignant ou leurs proches ; la seule issue est de se murer dans le silence et de retrouver des camarades de camp ou de voyage ; un énorme fossé se creuse entre ceux qui revenaient et ceux qui attendaient et ne les reconnaissaient pas, rappelle Joseph Bialot. L’écrivain évoque les deux résiliences : l’intégration à l’atroce vie du camp et le retour à la vie normale ; il faut beaucoup de temps pour s’adapter à un monde où on ne vous bat pas, ne vous insulte pas ; il ne peut pas dormir dans un lit... Ceux qui ont encore un foyer peuvent retourner chez eux après un repas, ils reçoivent un ticket de transport et un vêtement civil ; un scout les accompagne. Les autres attendront un lieu d’accueil.

Bientôt le Lutetia ne suffit plus, quatre hôtels du voisinage son mis à contribution.

Dans les journaux, l’expression «Nuit et Brouillard» apparaît. Mais on ne fait pas encore la distinction entre les camps de travail forcé et les camps d’extermination.

A l’automne 1945, fin de la réquisition, l’hôtel est rendu à ses propriétaires.

Quant à Hermann Brandl, il est arrêté le 6 août 1945 à Munich par la police américaine ; on le retrouve pendu dans sa cellule le 24 mars 1947. Suicide ?

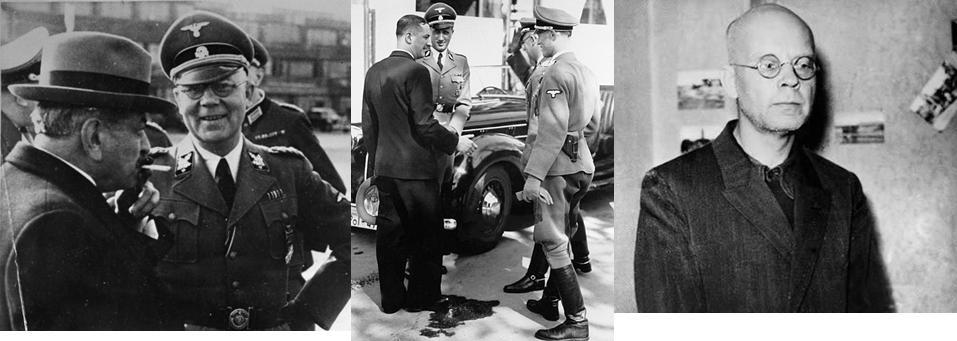

Carl Oberg

Lieutenant à 17 ans en 1914, Croix de Fer. Putschiste d’extrême droite dès 1920, membre de la SS dès 1932. Il est un des organisateurs de la « nuit des Longs Couteaux », qui anéantit l’état-major des rivaux, les SA. En 1941, en tant que « chef de la SS et de la Police » dans le district de Radom, en Pologne, il est un artisan zélé de l'extermination de Juifs et de Slaves.

Mai 1942, le Brigadeführer Oberg, «chef supérieur de la SS et de la Police»; il a, par ailleurs, le droit de donner des instructions aux forces de police françaises en zone occupée et de les contrôler. Ses missions : mettre tout en œuvre pour détruire les réseaux de la résistance française et s’occuper de la «question juive». Lui et ses collaborateurs (Herbert Hagen, Kurt Lischka, Helmut Knochen) seront responsables de la déportation d’environ 100 000 personnes.

«J'ai constaté que ce sont souvent les proches parents d'auteurs d'attentats, des saboteurs et des fauteurs de troubles, qui les ont aidés avant ou après leur forfait. […] En conséquence, j'annonce les peines suivantes : tous les proches parents masculins, les beaux-frères et cousins des fauteurs de troubles, au-dessus de l'âge de dix-huit ans, seront fusillés. Toutes les femmes parentes au même degré, seront condamnées aux travaux forcés. Les enfants de toutes les personnes ci-dessus, âgés de moins de dix-huit ans, seront confiés à une maison de redressement.»

En janvier 1943, le «boucher de Paris», qui contrôle maintenant l'ensemble du territoire français, met à son actif la destruction du vieux port de Marseille.

Devant l’avancée des troupes alliées, Oberg se réfugie dans les Vosges avant d’être transféré sur le front de l’Est en janvier 1945 ; puis, il se retrouve sans affectation au sein de la direction juridique de la SS à Munich, où il est fait prisonnier par les troupes américaines.

Condamné à mort en 1946 par les tribunaux alliés puis par les tribunaux français en 1954 pour crimes de guerre, il est incarcéré à Mulhouse, d'où il fait appel de sa peine ; celle-ci sera commuée en prison à perpétuité par le président René Coty. Il est libéré en toute discrétion de la prison de Mulhouse avec Helmut Knochen, le 28 novembre 1962, sur ordre du Général de Gaulle, à l’époque de la réconciliation avec l'Allemagne…

Carl Oberg avec Laval, avec René Bousquet et en 1962

Pour en savoir plus :

Pierre Assouline : Lutetia, ed. Gallimard, 2005

Odette Abadi, Terre de détresse, ed. L’Harmattan, 2000

Joseph Bialot, C'est en hiver que les jours rallongent, ed. du Seuil, 2002

Wikipedia

Marché noir et trafic en tous genres : le « Bureau Otto »

L’une des missions de l’Abwehr, en complément du renseignement, est de subvenir aux besoins de la Wehrmacht en matières premières de toutes natures, métaux, textiles, nourriture … Ce bureau d’achat est piloté par le capitaine Radecke,de la Wehrmacht, et Hermann Otto Brandl, alias « Otto », agent spécial de l’Abwehr, avec pour assistante, Mary Waldtraut Jacobson, mi-allemande, mi-anglaise, et d’origine juive, ce qui n’avait rien d’exceptionnel à l’Abwehr.

Lutetia, deuxième acte, Abwehr et GFP

14 juin 1940, les armées allemandes entrent dans Paris, déclarée la veille ville ouverte, vide et silencieux.

Le lendemain, l'hôtel est occupé par l'Abwehr, le service de renseignements et de contre-espionnage de l'état-major allemand, qui y installe son quartier général.

L’Abwehr