17 - 21 août 1941 : Attentat du métro Barbès

Photo Cramos

Chapitres :

L’attentat et ses conséquences

Pierre Georges, futur colonel Fabien

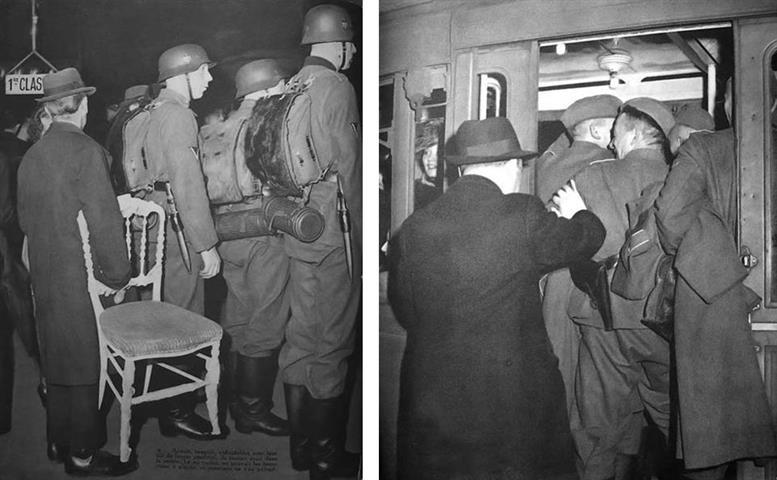

13 octobre 1940, gare de l’Est (Guy Moquet)

Le métro, commentaires de Jean Guéhenno, Ernst Jünger et Hélène Berr

Tout commence le 13 août 1941 avec la répression d’une manifestation des Jeunesses communistes, organisée porte de Saint-Denis, qui se solde par la condamnation à mort par un tribunal militaire allemand de deux militants, exécutés le 19 août.

Le 21 août 1941, l’aspirant Alfons Mozer, de la Kriegsmarine, est abattu sur le quai de la ligne 4 du métro Barbès sans que l’auteur soit arrêté. Celui-ci s’appelle Pierre Georges, alias «Fredo», qui se fera connaître sous le nom de colonel Fabien. Cet attentat est une réponse aux exécutions du 19 août ainsi qu’une mise en application des objectifs du Parti Communiste : maintenir le plus possible de troupes allemandes à l’Ouest, afin de soulager l’Armée rouge.

Ce matin du 21 août 1941, Pierre Georges et trois complices sont sur ce quai du métro, choisi en raison de sa courbure limitant la vue et les possibilités de fuite. Gilbert Brustlein est chargé d’assurer la protection de Fredo alors que les deux autres surveillent les extrémités du quai. A 8h21, Mozer est abattu de deux balles de 6.35 ; l’aspirant, simple auxiliaire d’intendance, a été pris pour un officier en raison de son uniforme. C’est le premier attentat meurtrier de la Résistance.

L’enquête menée conjointement par les polices allemande et française n’aboutira pas.

La menace des 100 otages

A l’annonce de ce premier attentat en France contre un officier du Reich, Hitler demande des sanctions impitoyables. Dès le lendemain, Ingrand, représentant du ministère de l’Intérieur à Paris est convoqué par le haut commandement allemand de la Wehrmacht pour l’avertir qu’il a été décidé de procéder à des mesures de représailles particulièrement sévères : 100 otages sont désignés dont 50 exécutés immédiatement ; leurs corps seront exposés place de la Concorde, pour l’exemple !

Pour éviter les exécutions, le gouvernement de Vichy accélère la réflexion qu’il mène depuis plusieurs semaines sur les moyens de réprimer sévèrement les actes d’hostilité commis par les militants communistes clandestins : concevoir une juridiction d’exception qui prononcerait des peines capitales contre les communistes, auteurs de «menées antinationales».

Deux jours plus tard sont créées les Sections spéciales … (cf. 18)

Un attentat critiqué

Si cet attentat marque l’entrée du Parti communiste dans la Résistance armée, un apport de taille en termes d’effectifs, il est condamné par la plupart des chefs de mouvement, Henri Frenay, de Combat, Emmanuel d'Astier de La Vigerie, de Libération ou Jean-Pierre Lévy, chef des FTP, pour les représailles qu’il entraîne dans les populations civiles.

Attentat également condamné par Londres, mais avec un certain ménagement pour les auteurs. Maurice Schumann dira à Radio Londres : «Les coups de feu tirés par le jeune Français sont la suite logique, fatale, inéluctable de l'attentat permanent contre la nation française par l'ennemi et ses complices […] l'attentat appelle l'attentat».

Le Général de Gaulle exprimera clairement le dilemme le 23 octobre : désaccord tactique concernant ces attentats et soutien moral : «Il est absolument normal et absolument justifié que des Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux […] Mais il y a une tactique à la guerre et la guerre doit être conduite par ceux qui en ont la charge […]».

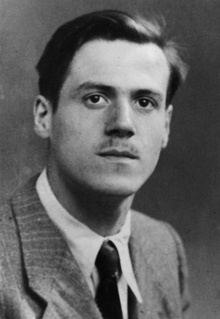

Pierre Georges, «colonel Fabien»

Fils d’un père ouvrier boulanger, il adhère au Parti communiste français à l'âge de 14 ans, participe à la guerre d'Espagne.

Après l’attentat de Barbès, les rangs des premiers combattants communistes sont fortement réduits par les polices française et allemande. En mars 1942, Pierre Georges part en Franche-Comté, contribue à mettre sur pied un des premiers maquis FTP sous le nom de guerre de «capitaine Henri». De retour à Paris en novembre 1942, il tombe dans un contrôle de routine ; livré aux Allemands, condamné à mort, mais au lieu d'être exécuté, il est transféré au fort de Romainville, en attente de déportation, car les Allemands ont un tel besoin de main d’œuvre qu'ils remplacent les exécutions par des déportations.

Pierre Georges en 1944, dans l’armée de Lattre

Mais Pierre Georges parvient à s'évader avant de subir ce sort. La date de son évasion n'est pas bien établie (probablement vers la fin mai 1943). Il est alors amené à beaucoup circuler pour l'organisation des maquis FTP qui grossissent avec l'afflux des réfractaires du Service du travail obligatoire (STO). A nouveau, il fréquente les maquis dans les Vosges, la Haute-Saône et le Centre-Nord.

Printemps 1944, «Fredo» adopte un nouveau pseudonyme, «Colonel Fabien». Il est alors responsable FTP pour tout le sud de la région parisienne et c'est dans ce rôle qu'il participe à la Libération de Paris en août 1944. Il appelle à l'insurrection dès le 10 août 1944, établit la jonction avec des éléments d'avant-garde de la 2e DB et un groupe de FFI.

Automne 1944, il rassemble un groupe de cinq cents hommes qu’on appelle «les Fabiens», lequel est rattaché à la division Patton avant de devenir le 151e RI dans l'armée de de Lattre.

Le colonel Fabien est tué près de Mulhouse le 27 décembre 1944 par l'explosion d'une mine qu’il était en train d’examiner.

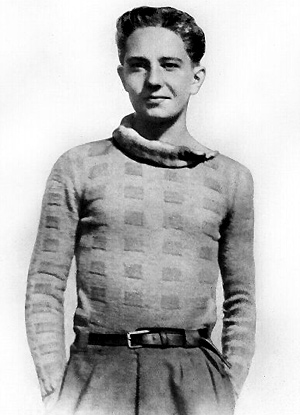

Gilbert Brustlein, celui qui protégeait Pierre Georges, métro Barbès

Gilbert Brustlein avait le même âge que Pierre Georges, tous deux nés en 1919, d’origine ouvrière et militant communiste.

Dans les semaines suivant l’attentat du 21 août 1941, sept autres officiers allemands sont abattus à Paris. En représaille, 25 militants communistes sont fusillés. La pression policière à Paris devient telle que l'Organisation Spéciale, l’OS, décide de quitter Paris pour la province. Le 13 octobre 1943, Pierre Georges réunit à la gare Montparnasse trois militants pour leur donner rendez-vous à Nantes.

Le 20 octobre au matin, Gilbert Brustlein abat le Feldkommandant de Nantes, Karl Hotz, de deux balles de 6.35mm alors que son officier d’ordonnance échappe au même sort, le revolver de l’autre militant s’étant enrayé.

Dès le lendemain, le responsable des troupes d’occupation en France, Otto von Stülpnagel, publie un avis qui prévoit en représaille l'exécution immédiate de 50 otages, l’exécution conditionnelle de 50 autres otages qui seront fusillés si les coupables n’ont pas été arrêtés le 23 au soir, et une somme globale de 15 millions de francs pour rétribuer les informations permettant l’arrestation des coupables. Le 22 octobre, 48 otages sont fusillés, seize à Nantes, cinq au fort du Mont-Valérien et vingt-sept à Châteaubriant, dont Guy Moquet (cf. plus bas).

Gilbert Brustlein mourra à l'âge de 89 ans.

(lamontagne.fr)

Extraits des journaux de Jean Guéhenno (J.G.), Hélène Berr et Ernst Jünger (E.J.) à propos du moyen de transport le plus apte à transporter les Parisiens dans tous les coins de leur ville, dans cette période de disette énergétique.

J.G. 8 décembre 1940 : Les Grecs infligent aux Italiens une défaite sérieuse. Alors on peut lire dans les couloirs du métro cet avertissement aux Allemands, gribouillé par quelque titi parisien : «Vingt-deux, v’là les Grecs».

J.G. 1er mars 1941 : Hier, dans le métro, un soldat allemand compulse son guide de Paris. Il finit par s’adresser à un vieil ouvrier ; jl cherche la station Bréguet-Sabin. Le vieil ouvrier le renseigne mais ne parvient pas à se faire comprendre. Alors, débordant d’une pitié sincère : «Mon pauvre vieux. Mais c’que t’es con. Qu’es-tu venu foutre ici ? C’est trop compliqué pour toi.».

Archivchemindefer.free.fr

E. J. 24 mai 1941 : Un caporal, à l’entrée du métro Jean-Jaurès, s’était jeté comme un fou furieux, sur un certain nombre de passants qu’il avait frappés avec sa baïonnette, jusqu’à ce qu’une patrouille l’arrêtât. L’affaire est remise, quelques témoins ne s’étant pas présentés ; sans doute ont-ils eu peur.

J.G. 11 août 1941 : J’ai tenté encore une fois ce matin d’obtenir l’«ausweis» nécessaire pour passer dans l’autre zone. Dès 5h30, dans la nuit, je prenais le premier métro avec les pêcheurs à la ligne. Ils montaient à toutes les stations, avec leurs gaules, leurs épuisettes, leurs boîtes à asticots, leurs pliants et tant d’espérances. Tout cela courait prendre sa place sur les bords de la Seine et est descendu au Châtelet.

Bundesarchiv

J.G. 8 décembre 1941 : A partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, nous ne pourrons plus sortir entre 5 heures du soir et 5 heures du matin, les métros seront arrêtés à 5h30, les restaurants fermés, etc.

7 juin 1942 : ni Fanny Berger (cf. 16), ni Hélène Berr, ni aucun juif ne peut monter dans une voiture du métro, sinon la dernière. Hélène Berr : «Puis, au métro à l’Ecole Militaire, le contrôleur m’a dit : «Dernière voiture». Alors, c’était vrai le bruit qui avait couru hier. Cela a été comme la réalisation d’un mauvais rêve. Le métro arrivait, je suis montée dans la première voiture. Au changement, j’ai pris la dernière. Il n’y avait pas d’insignes. Mais rétrospectivement, des larmes de douleur ont jailli à mes yeux, j’étais obligée de fixer quelque chose pour qu’elles rentrent. Le 7 juin 1942, à la demande des autorités allemandes, le préfet de la Seine impose aux Juifs de ne voyager dans le métro qu'en seconde classe et dans la dernière voiture de la rame. Pour éviter tout scandale, le préfet précise à ce sujet qu’aucune affiche ne sera apposée «ni aucun communiqué fait au public».

J.G. 11 décembre 1943 : Souvent l'après-midi, dans les couloirs du métro presque sans lumière, au Châtelet, un jeune mendiant se livre à la même innocente provocation et continue le même petit commerce. Solidement assis sur un pliant, contre le mur, sa canne blanche couchée à terre devant et marquant les limites du lieu d’asile où il s’est réfugié, une fausse fierté empreinte sur son visage au menton levé, aux yeux vides, condamnés à ne jamais rien voir, il joue d’un air martial et sans discontinuer sur son accordéon : La Marseillaise. Il a planté sur son instrument un ridicule petit drapeau et arboré une cocarde dont les rubans traînent jusqu’à terre. Les sous pleuvent dans sa casquette. Chacun se croit vengé par cet aveugle et se sauve à trop bon compte de la honte par cette aumône. Il a eu une de ces idées qui font les grandes fortunes : de fait les Allemands passent indifférents.

E. J. 12 mai 1944 : Dans le métro, les Parisiens sont maintenant stupéfaits de rencontrer des Mongols en uniforme allemand. Des tribus entières de fourmis jaunes sont ainsi absorbées.

J.G. 12 août1944 : le métro recommença à rouler après une semaine d’interruption totale. Des troupes encore disciplinées mais on assiste à des scènes inconcevables naguère. Dans une rame de métro, un soldat allemand d’un groupe de cinq hommes conduits par un sous-officier répond à un officier qui lui fait une observation : «Tais-toi, tête de cochon» L’officier appelle le sous-officier qui lève les bras au ciel. Dépité, l’officier descend à la station suivante.

Quatre jeunes gens sont arrêtés, accusés de distribuer des tracts, ils ont pour noms René Pignard, René Granjean, Georges Grünenberger et Guy Môquet.

Ce n’est pas un service de police allemand qui est à l’origine des arrestations mais trois inspecteurs de la police française, la brigade spéciale BS1, dirigée par le commissaire David, spécialisée dans la lutte contre les «communo-terroristes», ou «les Mains Rouges» !

Guy Môquet ne reconnaît pas les faits mais ses deux camarades, Pignard et Granjean qui avouent leur culpabilité, le mettent en cause ; il est incarcéré à Fresnes. Ils sont jugés par la 15e chambre correctionnelle de Paris ; Pignard, Granjean et Grûnenberger sont condamnés à des peines de prison de huit à douze mois. Guy Môquet est acquitté «comme ayant agi sans discernement. Dit qu'il sera confié provisoirement à ses parents […]», «rien ne s'oppose [...] à l'exécution immédiate de cette décision». Guy Môquet n’a que seize ans.

Guy Moquet à Chateaubriant

Cependant, la loi du 3 septembre 1940 autorise l’internement administratif (cf. 18, sections spéciales). Il est conduit au dépôt de la Préfecture de police le jour même de son acquittement, en même temps qu’une enquête est diligentée pour vérifier son appartenance aux Jeunesses communistes. La 1re section des Renseignements généraux s’oppose à sa libération ; Guy Môquet est transféré à la Santé, puis à Clairvaux le 27 février 1941. Dernier transfert au camp de Choisel, à Châteaubriant, en même temps que cent autres militants communistes, le 14 mai 1941.

Le 20 octobre au matin, Gilbert Brustlein abat le Feldkommandant de Nantes, Karl Hotz, de deux balles de 6.35mm (cf. plus haut). Pierre Pucheu (cf. 18) propose à Stülpnagel une liste de 61 noms, des otages essentiellement communistes «pour éviter de laisser fusiller cinquante bons Français (!)». 48 otages sont fusillés, dont 27 à Chateaubriant. Guy Môquet ne faisait pas partie de la liste de Pucheu ; il a été ajouté par les autorités allemandes.

Son père était cheminot et député communiste, déchu de son mandat et arrêté parce que communiste en octobre 1939 ; cet événement avait renforcé l’ardeur militante du fils.

13 octobre 1940, métro Gare de l’Est

Le Métro