Les « opéras de Paris »

Il y a eu de nombreuses salles parisiennes qui ont successivement accueilli des représentations lyriques ; plusieurs d’entre elles ont connu des drames.

En 1645, c’est dans le palais du Petit-Bourbon, face au Louvre, que se trouve la première salle qu’on puisse qualifier de salle d’opéra.

Il y a aussi le théâtre du Palais-Royal d’où Lully chassera la troupe de Molière après la mort du comédien, théâtre deux fois victime d’incendies.

Sous la Terreur, la troupe s’installe au « Théâtre des Arts », qui deviendra l’Opéra Louvois. Le 13 février 1820, le duc de Berry, fils du futur Charles X, y est assassiné par l’ouvrier Louvel à la sortie d’une représentation. Louis XVIII ordonne la destruction du théâtre ; le square Louvois, face à la bibliothèque Richelieu, le remplace.

L'institution déménage alors dans l'Opéra Le Peletier, salle de 1800 places, construite en un an. Cinquante ans de représentations, une période riche au cours de laquelle le « grand opéra » et le ballet romantique s’épanouissent : Verdi, Donizetti, Wagner, Gounod ou encore le ballet Coppelia sur une musique de Léo Delibes.

Cette salle est aussi le cadre d’un attentat le 14 janvier 1858 : Napoléon III et Eugénie se rendent à l’Opéra lorsqu’une bombe explose à leur arrivée, faisant 8 morts et 156 blessés. Le couple impérial s'en sort miraculeusement, légèrement blessé, et peut se montrer à sa loge ; le spectacle continue selon le programme prévu.

La salle est finalement totalement détruite dans la nuit du 28 au 29 octobre 1873, par un incendie qui dure près de vingt-quatre heures, dont les causes sont inconnues.

La destruction de l'opéra Le Peletier a pour conséquence d’accélérer la construction de l'opéra Garnier qui avait pris beaucoup de retard. Ce dernier est inauguré le 5 janvier 1875.

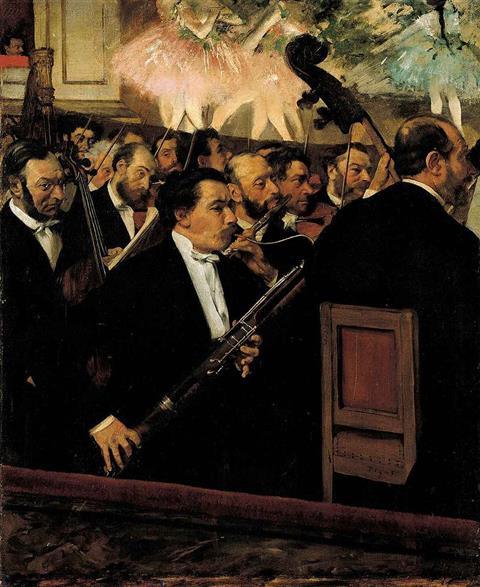

Les toiles d’Edgar Degas ont donc pour décor la salle Le Peletier.

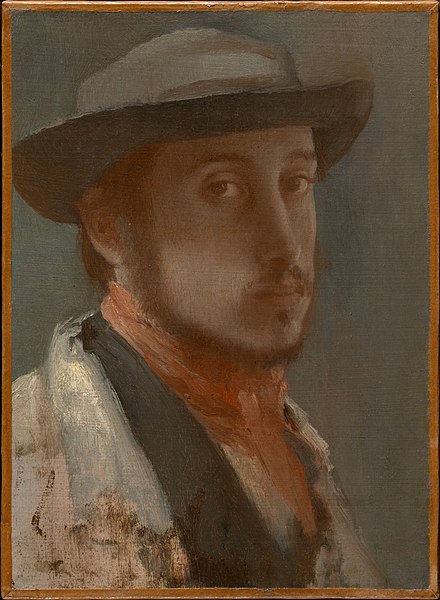

Edgar Degas

Hilaire Germain Edgar de Gas, naît à Paris le 19 juillet 1834, 8, place Saint-Georges dans le IXe arrondissement, auquel il restera attaché (« En cinq décennies, Edgar Degas a vécu à Paris dans un périmètre de moins d’un kilomètre carré, entre les rues de Laval - aujourd’hui Victor-Massé, Blanche, Frochot, Lepic, Pigalle, Fontaine, Ballu, sans compter les différents ateliers loués à part, quand ses appartements n’en disposaient pas. Seul subsiste celui du 19 bis, rue Fontaine. » - Sophie Cachon, Télérama)

Son grand-père maternel, né à Haïti, s'est installé à La Nouvelle-Orléans en 1810 ; son grand-père paternel, banquier, demeure à Naples. Le père d'Edgar, Pierre-Auguste, dirige à Paris la filiale de la banque napolitaine.

Elève du lycée Louis-le-Grand, il a pour professeur de dessin Léon Cogniet, peintre romantique, ami de Géricault ; cette rencontre forge une vocation qui provoquera la rupture avec son père.

Dessinateur impénitent, il s’inscrit dans l’atelier de Félix-Joseph Barrias, peintre d’histoire ; il s'installe dans une mansarde non chauffée dans le Quartier latin. « C'est dans cette mansarde que j'ai pris froid aux yeux », Degas sera affecté par une demi-cécité à la fin de sa vie.

Il est admis à l’Ecole des Beaux-arts en 1855 puis effectue plusieurs voyages en Italie où il se lie d’amitié avec le futur peintre symboliste Gustave Moreau.

Ses premières œuvres sont surtout des portraits

Autoportrait, 1857, Portrait de Giulia Bellelli, 1858-1859

Admis comme copiste au Louvre, il y rencontre Edouard Manet et, par son intermédiaire, les jeunes loups de l’atelier Gleyre (cf.01), ainsi que Pissarro et Cézanne au café Guerbois

(cf.09).

En 1865, il expose au Salon Scène de guerre au Moyen Âge, musée d’Orsay

Membre d’une famille bourgeoise, il se rend fréquemment sur les hippodromes ; il est fasciné par le mouvement des chevaux (cf. 07). Il fréquente également beaucoup l’Opéra.

Degas et l’opéra

Il est membre d’un groupe de joyeux compagnons qui ont coutume de se rencontrer dans les coulisses de l’Opéra de la rue le Peletier. A cette époque, les hommes sont autorisés à pénétrer dans le foyer où s’exercent les jeunes danseuses, certains d’entre eux n’ y viennent pas seulement pour apprécier la grâce de leurs mouvements.

Degas « trouve les danseuses charmantes, il les traite comme si elles étaient leurs propres filles, trouve des excuses pour toutes leurs fantaisies et rit à tout ce qu’elles lui racontent. Elles ont pour lui une réelle vénération, et le plus insignifiant petit rat donnerait tout pour lui plaire » ; « les danseuses ont cousu mon cœur dans un sac de satin rose, du satin rose un peu fané, comme leurs chaussons de danse », écrira-t-il en 1886.

« Sur toute sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu'à ses œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de l'Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui ». Edgar Degas en explore les divers espaces - salle et scène, loges, foyer, salle de danse -, s'attache à ceux qui les peuplent, danseuses, chanteurs, musiciens de l'orchestre, spectateurs, abonnés en habit noir hantant les coulisses. Cet univers clos est un microcosme aux infinies possibilités et permet toutes les expérimentations : multiplicité des points de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste. » Présentation de l’exposition « Degas et l’Opéra » au musée d’Orsay, 2020.

Danseuses dans une salle d'exercice (Trois Danseuses), 1873, collection privée

Degas – Danseuses dans l’ancien Opéra, 1877, National Gallery of Art, Washington

La classe de danse 1874, musée d'Orsay

Ballet (L'Étoile), 1877, musée d'Orsay

L'Orchestre, vers 1870, musée d'Orsay

Manet, lui, s’est intéressé à qui se passe dans la salle un jour de bal masqué

National Gallery, 1873

Et Renoir, dans un autre lieu de spectacle, les loges

La Loge, 1874, Courtauld Institute Art, Londres

15 : Opéra – L’Orchestre – Degas (1870)

12, rue Le Peletier