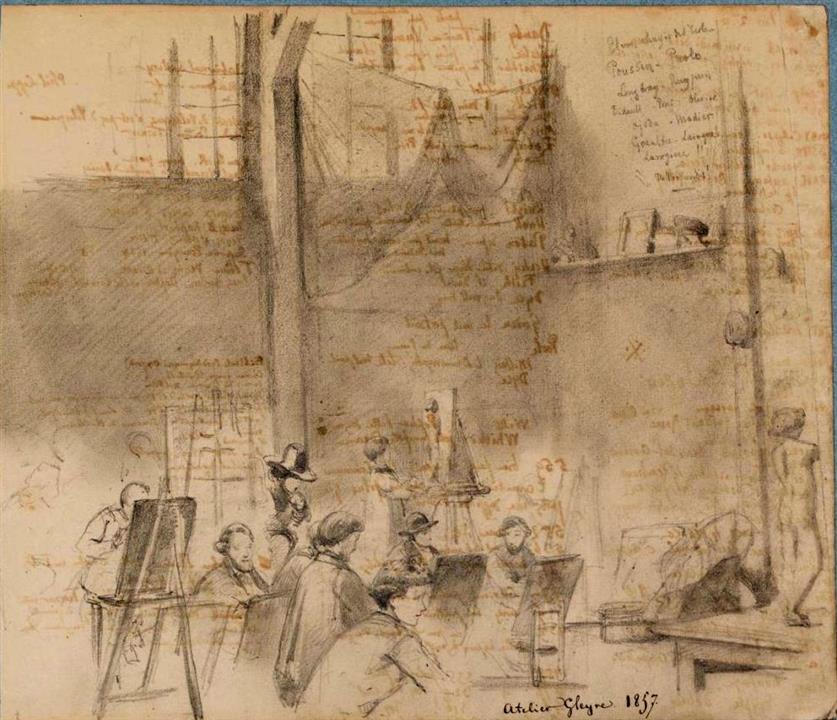

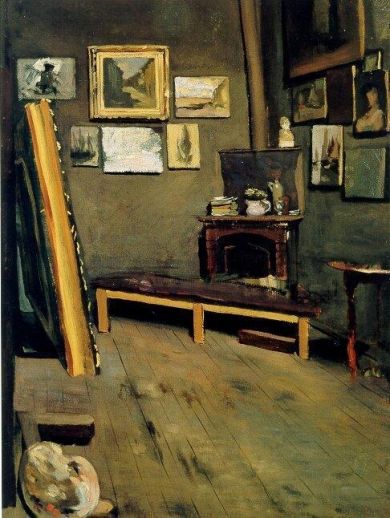

Musée de Genève, 1857

Les étudiants qui préparaient les Beaux-Arts étaient obligés de s’inscrire dans quelques ateliers agréés. Le plus en vogue était, de loin, l’atelier Gleyre, rue de Vaugirard.

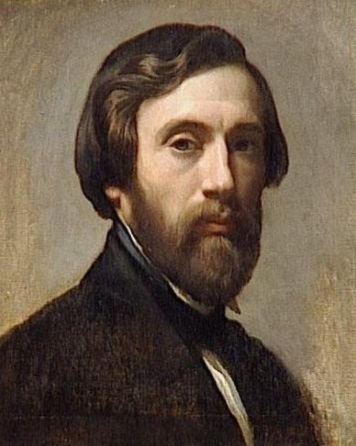

Autoportrait, 1841, palais de Versailles

Né en 1806, Charles Gleyre est suisse ; il fait son apprentissage dans l'atelier de Louis Hersent, avant le traditionnel séjour en Italie puis une série de voyages en Grèce, Égypte, Soudan et au Proche-Orient où il sacrifie à la peinture orientaliste. Gleyre est dorénavant formé pour produire une œuvre classique, académique.

Des débuts difficiles suivis d’un triomphe au Salon de 1843 avec Les Illusions perdues.

01: Au temps de l’atelier Gleyre (1860-1861)

69, rue de Vaugirard

Musée du Louvre

Il produit une œuvre teintée de poésie, mêlée d’archaïsme, qui lui vaut le surnom de « peintre poète » mais sa préférence va à l’enseignement. Cette même année 1843, il est nommé professeur à l'École des beaux-arts de Paris puis il ouvre une Académie ou atelier au 69, rue de Vaugirard.

Le local est assez vaste et bien équipé, chauffé avec un poêle à bois ; Gleyre, généreux, ne fait pas payer plus que ce qui est nécessaire pour le loyer et les modèles, hommes et femmes, en alternance.

Trente ou quarante élèves y travaillent tous les jours sauf le dimanche.

Là vont se trouver les futurs impressionnistes en 1861

Auguste Renoir,

Fils d'un tailleur, né à Limoges en 1841 ; la famille monte à Paris quand il a quatre ans et en a treize quand il commence à dessiner furieusement, croquant famille, voisins, chats et chiens ... il devient donc naturellement peintre sur porcelaine, rue Vieille du Temple où sa vitesse d’exécution épate son patron, jusqu’à ce que l’imprimerie sur faïence le force à abandonner son métier à 17 ans. Il devient alors peintre de stores de bistrots, des dizaines de stores et des murs dont il ne reste rien.

C’est alors qu’il décide d’épouser la carrière de peintre ; il s’inscrit à l’École des Beaux-Arts, étudie avec Charles Gleyre avant d’intégrer son atelier, et ce, après avoir tiré un bon numéro qui lui évite 7 ans de service. Là encore, il montre sa grande dextérité (ce qui n’échappe pas à Fantin-Latour lors d’une visite à l’atelier).

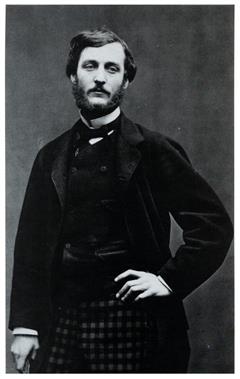

Frédéric Bazille en 1865

C’est au tour de Frédéric Bazille d’apparaître chez Gleyre. Né le 6 décembre 1841, fils d’une riche famille protestante qui possédait de grandes propriétés à Montpellier, ceux « qui font user leurs chaussures neuves par leur valet de chambre » selon Renoir qui a le sens de la formule. Delacroix et Corot lui ont donné l’envie de se lancer dans la carrière.

Bazille amène un autre jeune décidé à mettre le feu aux pompiers, Alfred Sisley, né en 1839 à Paris, de parents anglais originaires du Kent ; ses grands-parents paternels et maternels étaient probablement contrebandiers mais son père gère un commerce d’articles de fantaisie (importateur d’articles français) parfaitement légal.

Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris, d’une mère chanteuse et d’un père, négociant qui s’installe au Havre en 1845. Le Havre est aussi la ville d’Eugène Boudin qui devient le maître de l’adolescent et l’incite à devenir artiste. Monet entre à l’atelier Gleyre pour travailler d’après modèle.

Il manque un élément, c’est Camille Pissarro, plus âgé que les autres, il est né en 1830 et rejoint le groupe après avoir rencontré Monet à l’Académie Suisse (cf.02).

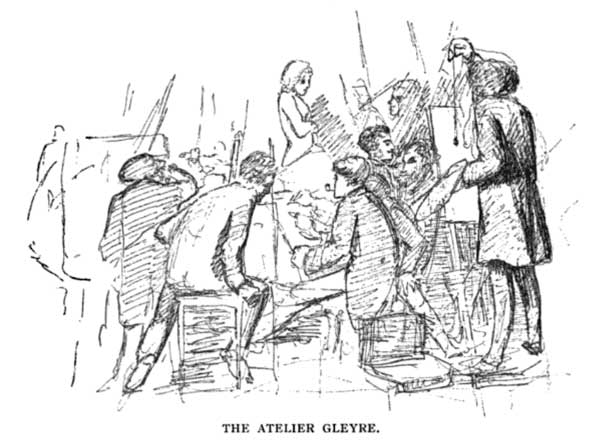

Gleyre et ses élèves

N'aimant pas les blesser, Gleyre veille avant tout à préserver la personnalité de ceux-ci.

S’il laisse assez de liberté à ses élèves, il ne laisse pas passer les exécutions trop réalistes : « Rappelez-vous donc, jeune homme, que, quand on exécute une figure, on doit toujours penser à l'antique».

Les conceptions académiques du maître vont finir par se heurter aux réticences du groupe de jeunes rebelles. Avec Renoir, « Jeune homme, vous êtes très habile, très doué, mais c’est sûrement pour vous amuser que vous faîtes de la peinture » - « Mais certainement, et si cela ne m’amusait pas, je vous prie de croire que je n’en ferais pas».

« Gardez-vous de la couleur, lui répète Gleyre ; Renoir avait peint un nu ressortant sur fond de bitume, épaules éclairées à contre-jour, visage à l’expression torturée. Gleyre est enchanté jusqu’à ce qu’il se rende compte que l’élève s’était moqué de lui.

Avec Monet : « Ce n’est pas mal, mais le buste est trop lourd, les épaules trop puissantes, les pieds exagérés» - « Mais je ne peux dessiner que ce que je vois».

Le soir même de leur rencontre à l’atelier, Bazille invite Renoir à prendre un bock à la Closerie des Lilas assez proche de l’atelier, et lui inculque de nouvelles théories, à l'encontre des traditions académiques : peindre les gens dans leurs habits de tous les jours par exemple. Bazille présente Sisley, puis Claude Monet les rejoint, le « dandy » aux manières mondaines qui porte un costume sur mesure et une chemise à manchettes de dentelle. Bientôt Pissarro les rejoint.

Monet, lassé des critiques et convaincu de la futilité de travailler en atelier, prend la tête du groupe et suggère de quitter l'atelier de Gleyre, ce qu'ils font au printemps 1863. Ces jeunes apprentis peintres décident d’en découdre avec la vieille garde académique ; ils veulent être les peintres de leur temps et de la nature.

Charles Gleyre meurt en 1874.

La personnalité de Renoir, deux épisodes de l’époque de l’atelier Gleyre

Alors qu’il se promène avec Bazille dans le jardin du Luxembourg, un bébé hurlant oublié par sa nourrice trop occupée avec un militaire accapare l’attention de Renoir. N’y tenant plus, il s’approche du landau et le remue. Le bébé se calme, ce qui ramène la nourrice à ses devoirs. Voyant l’inconnu penché sur le berceau, elle se met à hurler.

« Un voleur d’enfants » pensent les mamans menaçantes qui s’avancent ... Seul Bazille, sa grande taille et sa prestance peuvent éviter l’incident. Renoir évoquera souvent sa peur de la foule et l’hostilité que celle-ci lui manifesta en de maintes occasions, à cause de son allure, sa silhouette ... Une autre fois, pris d’une envie de s’isoler près d’une palissade, il sera poursuivi aux cris de « satyre ».

Le grand Fréderic Bazille représenté aux côtés de Gustave Courbet dans le Déjeuner sur l’herbe de Claude Monet, 1866, musée d’Orsay

Frédéric Bazille est né le 6 décembre 1841 à Montpellier, fils d’une famille protestante et fortunée, son père est préfet.

Il monte à Paris pour suivre des études de médecine tout en consacrant une bonne partie de son temps à la peinture et ce qu’il en reste aux concerts et au théâtre car ce gaillard de grande taille, aux beaux cheveux blonds et doté d’un charmant sourire, est un mondain.

Ses maîtres en peinture ? Courbet, Delacroix et Véronèse, le maître de la couleur. Beaucoup de ses paysages seront ceux du sud, de la région de Montpellier où il retourne tous les ans ; là, il montre ses talents de coloriste à une époque où Monet, Cézanne et Renoir ont encore une palette sombre. Il cherche à simplifier certaines formes, à rendre les bâtiments géométriques et préfigure en cela ce que va faire Cézanne bien plus tard.

Les ateliers de Bazille

En cinq ans, Bazille a occupé quatre ateliers : il est troublant de penser que l’essentiel du travail de Bazille tient, grosso modo, sur cinq années et quatre ateliers, dont trois seulement sont ici représentés.

1860, musée d’Orsay

Manet, peintre impressionniste ?

Pas vraiment car il se distingue de ses jeunes amis par une facture soucieuse du réel qui utilise peu les effets de couleur et le traitement de la lumière chers à Monet ou Renoir. En revanche, il leur montre la voie dans la mesure où il représente des scènes de la vie contemporaine, des aperçus de la vie réelle à Paris débarrassés de tout sentimentalisme, déconcertant le public de son époque (cf. 05). La Musique aux Tuileries en est le premier exemple dans sa production.

La Musique aux Tuileries

1862, National Gallery

C'est l’univers huppé et raffiné dans lequel évolue Manet.

Le palais des Tuileries est occupé par la famille impériale ; le jardin est un haut lieu de la vie parisienne, très fréquenté par la bourgeoisie et l’aristocratie. Familial dans la journée et, le soir venu, parcouru par les prostituées en quête de clients aisés. Les allées sont donc une vitrine de la mode puis un espace de plaisir et de polissonnerie.

« Un jardin peuplé de son monde mais qui ne se reconnaît guère dans ce foisonnement de couleurs et cette alternance de blanc et de noir. Un chatoiement de couleur là où on attendait le portrait d’une élégante assemblée. Un monde froufroutant, futile et raidi dans sa dignité.

Désordre de chaises, d’ombrelles ouvertes, des enfants qui jouent, mais pas de musiciens en dépit du titre ; il leur tourne le dos et fait un spectacle des spectateurs. »

Bien sûr, pas de modèle professionnel, Manet a placé sa famille et ses amis dont voici la liste selon La Musique aux Tuileries (1862) – The Ark of Grace