13 : Lundi 28 mars 1757 – Le calvaire de Damiens

Place de Grève (4e)

Sommaire :

Robert François Damiens, l'agresseur

Après Jean Châtel (cf.03), Ravaillac (cf.06), La Galigaï (cf.09), La marquise de Brinvilliers (cf.10), Catherine Deshayes (cf.11) et Cartouche (cf.12), voici le dernier des condamnés à finir ses jours place de Grève, Robert François Damiens.

Louis XV

Le mercredi 5 janvier 1757, alors que la Cour se trouve au Grand-Trianon, plus petit que Versailles et donc plus facile à chauffer, Louis XV va rendre visite à sa fille, Madame Victoire, qui était restée alitée à Versailles. Vers 18 heures, il fait nuit, le roi va regagner son carrosse lorsqu’un homme fend la haie des gardes, frappe le roi et repart par la trouée qu'il avait pratiquée.

Louis XV croit d'abord à un coup de poing, puis voit son côté ensanglanté. Avec assez de présence d’esprit, il reconnaît l’assassin au fait qu’il était le seul à avoir gardé son chapeau sur la tête ; il le fait saisir en défendant de lui faire du mal.

On ne trouve sur cet homme d’autre arme qu’un couteau à deux lames, dont la plus petite n’est qu’une espèce de canif. Grâce à l’épaisse redingote et les couches de vêtement dont le roi était enveloppé, hiver oblige, la pointe n’a pénétré que de quatre lignes, soit un centimètre.

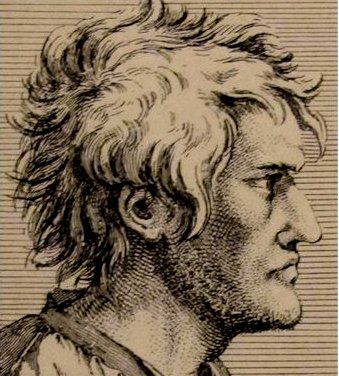

Robert François Damiens, l’agresseur

Pourquoi cette attaque ? Le passé de l’homme arrêté peut l’expliquer en partie.

Grand, mince, brun, un visage marqué par la petite vérole et un nez en bec d’aigle, Damiens, né en 1715 à Arras, est un enfant turbulent, fils d’un fermier ruiné. Il épouse une cuisinière avec qui il aura une fille. Sa vie durant, il sera valet ou domestique, au collège de Jésuites Louis-le-Grand à Paris, puis auprès de nombreux conseillers du Parlement, tels que le comte de la Bourdonnais ou Bèze de Lys.

Les Parlements ne sont pas des assemblées représentatives mais des organes judiciaires composés d’officiers inamovibles, propriétaires d’une charge transmissible. Le plus important d’entre eux est celui de Paris qui couvre la moitié du royaume. Mis sous cloche par Louis XIV, les parlements ont relevé la tête depuis la Régence (cf. 12) et se sont arrogé le droit de remontrance, servant ainsi de cour d’appel. Les parlementaires sont de ce fait constamment en conflit avec le pouvoir royal.

Damiens est domestique chez des parlementaires parmi les plus virulents contre le roi. Il n’entend que récriminations contre Louis XV dont le pouvoir personnel depuis la mort du cardinal Fleury est de plus en plus critiqué ; le temps de « Louis le Bien Aimé » est passé. Damiens s’acquitte de diverses tâches pour ses maîtres : coursier, informateur, et il passe beaucoup de temps au palais de Justice où il est de nouveau gavé des critiques acerbes contre le roi. Cet homme fruste, pieux et un peu dérangé se convainc peu à peu que le roi doit être puni et tient des propos belliqueux lors de ses beuveries dans les tavernes.

5 janvier 1757, sa décision est prise. Il se rend à Versailles, loue une épée et un chapeau dans une boutique sur la place d’armes devant le château, éléments d’apparat indispensables pour pouvoir entrer dans l’enceinte du palais.

Après l’agression

Le roi est immédiatement transporté dans sa chambre au Grand Trianon. Peu à peu l’inquiétude s’empare de Louis, cette piqûre d’épingle, comme l’écrit Voltaire, a pu être provoquée par une arme empoisonnée. Il se fait donner et redonner l’absolution à cinq ou six reprises, appelle le dauphin, le charge de présider les conseils. La crainte de la mort par empoisonnement est vive à cette époque ; l’affaire des Poisons n’est pas si loin (cf..11) et toute mort inexpliquée est suspecte, en particulier celle des gens puissants. Les craintes de Louis XV sont donc justifiées.

On fait appeler son premier chirurgien, qui se trouve à Versailles, La Martinière sonde la blessure : aucun organe n'est atteint. Reste l’hypothèse du poison, ce pourquoi le roi restera cloîtré pendant dix jours et le dauphin assure l’intérim. Paris et la France sont dans la stupeur. On se voit revenir aux jours des Jacques Clément et des Ravaillac. L’agitation est grande à Paris et en Province, le peuple accuse d'abord les Britanniques, ensuite les Jésuites ou leurs adversaires, les Jansénistes, proches des milieux parlementaires. Il y a une réaction en faveur du roi et on croit un moment l’aimer encore. Louis XV connaît un regain de popularité grâce à cet attentat, pourtant assez minable. Le roi a d’ailleurs compris qu'il s'agissait d'un acte isolé et il déclare tout de suite qu'il pardonne au coupable. Il aurait sans doute préféré une peine symbolique pour cette blessure bénigne, mais il va en être tout autrement...

L’instruction

Damiens a-t-il eu des complices ? C’est la question primordiale des juges dès l’arrestation ; l’homme qu’on a traîné dans la salle des gardes s’est écrié : « Non, sur mon âme, je jure que non ! ». On le soumet aux tortures les plus cruelles, des pincettes rougies au feu, on lui entaille les tendons d’Achille, sans qu’il avoue une quelconque complicité.

Machaut d’Arnouville, le Garde des sceaux, voulait qu’on le brulât immédiatement mais le prévôt de l’Hôtel du roi, chargé de la police dans les résidences royales, le prend en charge. L’instruction est finalement confiée à la Grand’Chambre du Parlement de Paris avec crime de régicide pour chef d’accusation (qui est le même que parricide), et un préambule de Louis XV : « Les sentiments de religion dont nous sommes pénétrés et les mouvements de notre cœur nous portaient à la clémence. Mais nos peuples, à qui notre vie n'appartient pas moins qu'à nous-mêmes, réclament de notre justice la vengeance d'un crime commis contre des jours que nous désirons de conserver pour leur bonheur. »

Damiens est transféré de Versailles à la Conciergerie dans la nuit du 17 au 18 janvier 1757. L’instruction est menée dans le plus grand secret et les magistrats instructeurs font arrêter tous ses proches, également mis au secret.

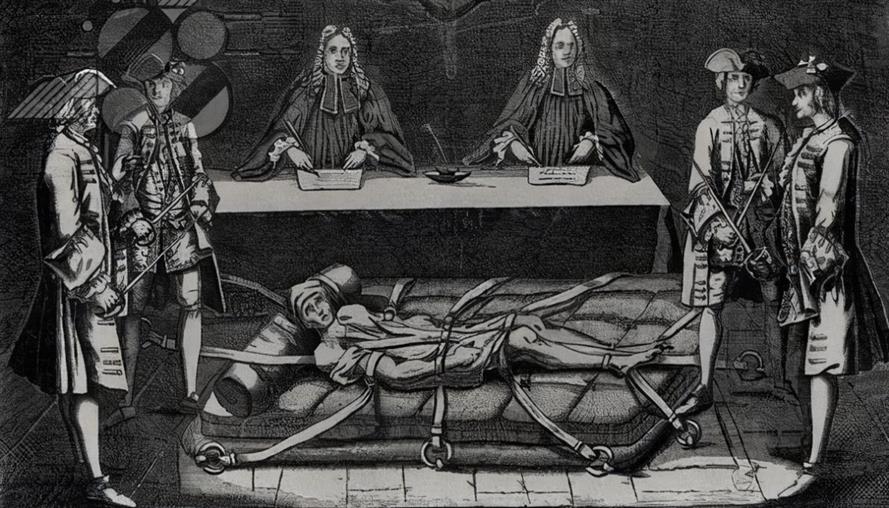

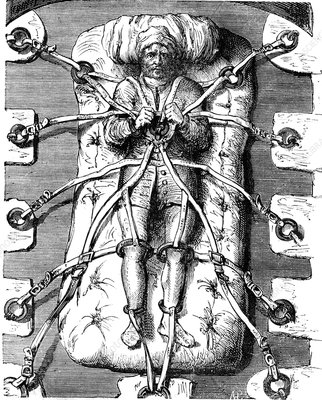

Damiens ayant tenté de se suicider en se tordant les parties génitales, on « l’encastre » dans un infernal assemblage de courroies de cuir qui lui tiennent les membres écartés ; les médecins ont tout de même obtenu qu’il puisse marcher chaque jour.

Il ressort de ces tortures et de ces interrogatoires que l'homme est avant tout un cerveau détraqué, perturbé par les propos entendus dans les antichambres du Parlement. Il n’a pas voulu tuer le roi, mais lui donner un avertissement pour qu’il ne persécute plus le Parlement.

Le procès et l’exécution

Le procès s’ouvre le 12 février à la Grand’chambre. Il y a dix audiences mais Damiens n’est entendu que le 26 mars 1757.

Pris sous un faisceau de questions auxquelles l’inculpé est incapable de répondre clairement, il ne peut que proclamer que : « Si je n'étais jamais entré dans les salles du palais, et que je n'eusse servi que des gens d'épée, je ne serais pas ici ».

Damiens est condamné à mort ; la sentence est une copie conforme de celle qu’entendit Ravaillac cent cinquante ans plus tôt :

La Cour […] condamne ledit Damien à faire amende honorable devant la principale porte de l’Église de Paris, où il sera mené et conduit dans un tombereau, nu en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de deux livres ; et là, à genoux, dire et déclarer que méchamment et proditoirement, il a commis le très méchant, très abominable et très détestable parricide, et blessé le Roi d’un coup de couteau dans le côté droit, ce dont il se repend et demande pardon à Dieu, au Roi et à la Justice ;

Ce fait, mené et conduit dans ledit tombereau à la Place de Grève ; et sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes, sa main droite, tenant en icelle le couteau dont il a commis ledit parricide, brûlée de feu de souffre ; et, sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix-résine fondue, de la cire et du soufre fondus ensemble ;

Et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux, et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendre, et ses cendres jetées au vent ;

Déclare tous ses biens, meubles et immeubles, acquis et confisqués au Roi ;

Ordonne qu’avant ladite exécution, ledit Damien sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices ;

Ordonne que la maison où il est né sera démolie, celui à qui elle appartient préalablement indemnisé, sans que sur le fonds de la dite maison puisse à l’avenir être fait aucun autre bâtiment.

Le 28 mars 1757, la sentence est exécutée, dans des conditions particulièrement atroces ; le supplice dure des heures, au grand effroi des spectateurs. Les femmes y assistent en grand nombre, dont beaucoup, selon Casanova, sont émoustillées ; les balcons sont loués jusqu’à cent livres. Les observateurs notent avec stupeur la capacité du public à suivre jusqu'au bout le supplice infligé par Sanson, aidé de seize assistants venus de toute la France et sans réelle pratique de ce genre ; d’autres rapportent l’écoeurement ressenti par une bonne partie de la population : les quatre chevaux sont conduits par des cavaliers enivrés pour les besoins de la cause ; l’écartèlement n’aboutit qu’au bout de soixante reprises ! l’homme est robuste et les juges ont interdit de couper les tendons pour faciliter l’arrachement des membres, ils finiront par donner l’autorisation après deux heures et quart de boucherie. On raconte que hormis des cris atroces de douleurs, il ne répète sans cesse que : « Mon dieu, ayez pitié de moi ! ».. C’est à la tombée de la nuit, à l’enlèvement du bras droit, son dernier membre, que Damiens rend enfin son dernier soupir. Son corps et ses membres sont jetés au feu.

« La journée va être rude » aurait dit le condamné, une parole historique probablement apocryphe, comme la plupart d’entre elles.

Sa femme, sa fille et son père sont bannis du royaume, sous peine de mort immédiate en cas de retour, et le reste de sa famille est contraint de changer de nom ; plusieurs branches de la famille reprendront le nom de Damiens pendant la Révolution.

Charles Jean-Baptiste Sanson, le bourreau de Paris, de la célèbre dynastie des Sanson depuis Louis XIV, est à demi paralysé depuis trois ans ; il a dû céder le flambeau à son fils, Charles-Henri Sanson, le futur exécuteur de Louis XVI et des grands ténors de la Révolution (cf. 17) ; il n'a alors que dix-huit ans. Il doit être assisté de François Prudhomme, bourreau spécialiste de la torture ; Charles-Henri ne pourra s’acquitter de sa tâche jusqu’au bout.

Pour en savoir plus :