17 : Samedi 13 juillet 1793 – Marat assassiné dans sa baignoire

Croisement de la rue de l’Ecole de Médecine et du boulevard Saint-Germain (6e) – la maison du révolutionnaire fut rasée lors du percement du boulevard Saint-Germain, tout comme celle, voisine, de Danton

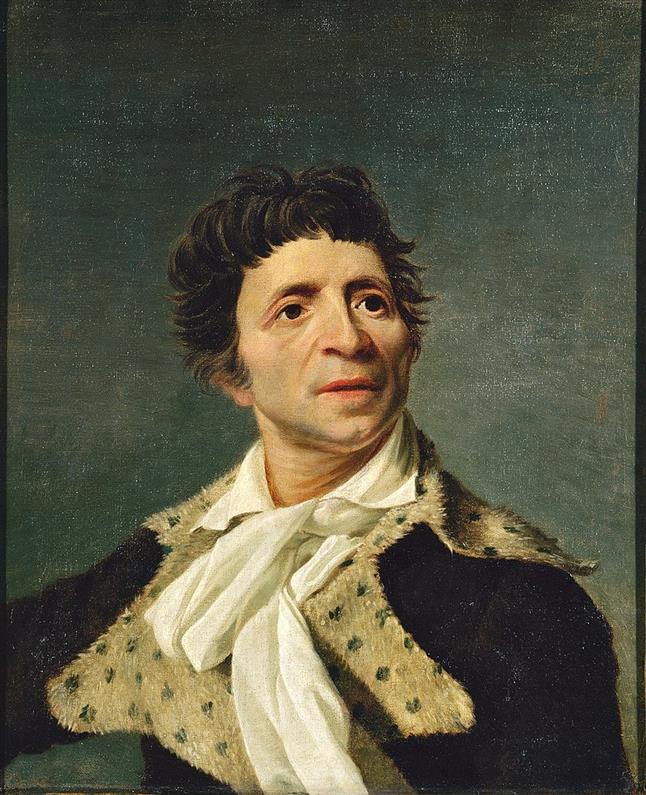

Marat avant Marat

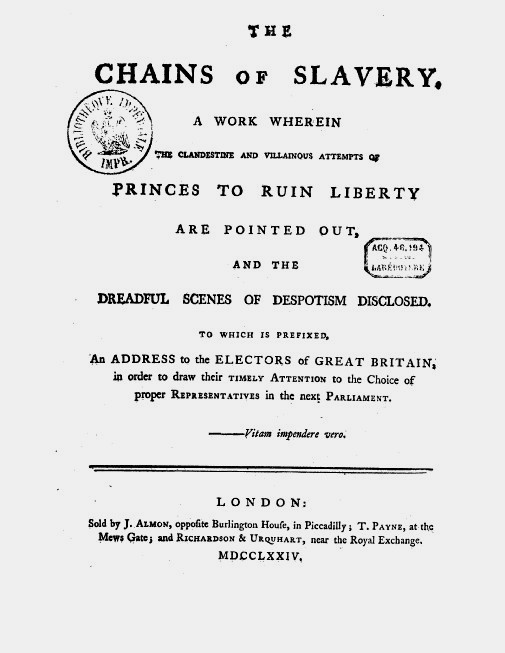

Jean-Paul Maxa, Massa, Mara ou Marat enfin, est né en 1743 à Boudry, près de Neuchâtel, d’une mère languedocienne et d’un père, prêtre défroqué calviniste. A quinze ans, il est le précepteur des enfants d’un armateur négrier, expérience qui forge ses idées anti-esclavagistes. A 27 ans, il est en Angleterre, y exerce le métier de médecin et vétérinaire et se veut essayiste, publiant un violent pamphlet, The Chains of Slavery en 1774 (Les Chaînes de l’esclavage ne seront publiées en France qu’en 1792).

Installé à Paris, il obtient en 1777 du comte d’Artois, futur Charles X, le brevet de médecin de ses gardes du corps ; il se livre à des expériences sur le feu et la lumière qui lui valent d’être couronné par l’Académie de Rouen, mais les critiques de celle de Paris. Cet événement ajouté à la perte de sa charge en 1784 vont le pousser vers la radicalité.

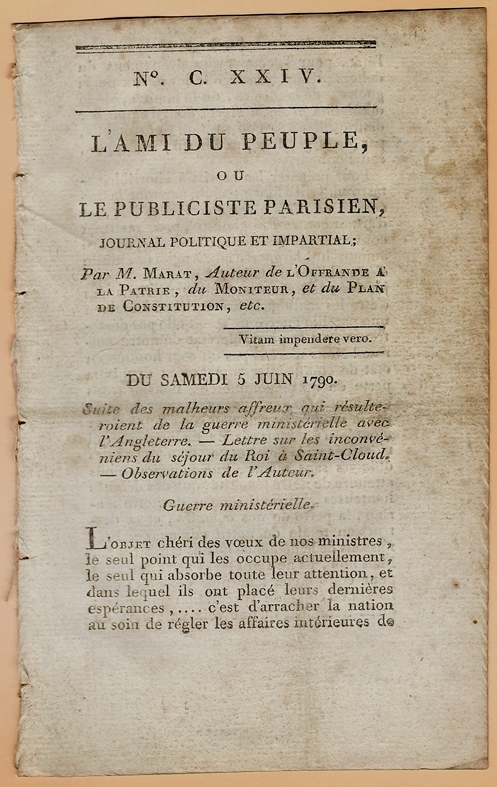

L’Ami du peuple

Arrive 1789 et les Etats Généraux ; Marat prend la casquette de journaliste et devient l’un des théoriciens les plus engagés et écoutés du peuple de Paris. La libéralisation de la presse lui permet de créer son journal, l’Ami du Peuple, imprimé Cour du Commerce Saint-André, à proximité de son logement ; Marat et son amie, Simone Evrard, ont vendu tout ce qu’ils possèdent pour assurer sa publication. Le premier numéro paraît le 12 septembre 1789, près de 700 autres suivront.

Un exemplaire de L’Ami du Peuple et la cour du Commerce-Saint-André où il a été imprimé

Dans ses articles, il défend la cause des citoyens passifs, ceux qui ne paient pas le minimum d’impôt pour être « citoyens actifs » ; il critique les fausses idoles telles que Necker, Mirabeau et Lafayette ; il accuse Marie-Antoinette de complot avec son « comité autrichien ». Il prend bien entendu fait et cause pour les insurgés de Saint-Domingue.

Ses positions se radicalisent après la journée du 10 août 1792 et la chute de la monarchie, il demande l’élimination des royalistes. Le 3 septembre, membre du Comité de surveillance de la Commune de Paris, il signe la circulaire appelant à la généralisation des massacres ; il estime à 40 000 le nombre de têtes qu’il faut abattre, quelques semaines plus tard, ce sera 270 000 têtes qu’il demande pour « assurer la tranquillité publique ».

Le triomphe de Marat : « La contre-révolution est dans la Convention nationale (…) Mettons en état d'arrestation tous les ennemis de notre Révolution et toutes les personnes suspectes. Exterminons sans pitié tous les conspirateurs si nous ne voulons pas être exterminés nous-mêmes (…) Aux armes ! » lance-t-il au club des Jacobins dont il est devenu le président, début avril 1793. La Convention vote son arrestation le 12 avril ; il se présente au ministère de la Justice et se constitue prisonnier. Confronté le 24 avril à ses accusateurs et à ses défenseurs, Marat bénéficie d’un jury qui lui est acquis d'avance. Acquitté le 24 avril, Marat, couronné de lauriers, est porté en triomphe.

Marat est à son apogée lorsque Charlotte Corday frappe à sa porte.

Charlotte Corday

Marie-Anne Charlotte de Corday d’Aumont est née en 1768 dans une ferme à Saint-Saturnin des Ligneries, dans l’Orne ; descendante d’une sœur de Pierre Corneille, c’est son arrière-petite-nièce.

D’une intelligence précoce, élevée au couvent, on la dit travailleuse, aimable et dotée d’un caractère affirmé ; elle n’est pas hostile aux idées de la Révolution, proche de la Gironde. Elle réside à Caen et prend connaissance des événements de Paris par les Girondins qui sont venus se réfugier dans sa ville. L’écho des dérapages sanguinaires dans la capitale lui fait horreur ; pour elle, comme pour beaucoup, les responsables en sont les articles incendiaires de l’Ami du Peuple. Elle prend la décision d’assassiner son rédacteur, le « massacreur de septembre », celui qui pousse à la guerre civile pour devenir dictateur, elle doit tuer ce fou sanguinaire.

Elle fait ses adieux à ses amis sans rien dévoiler de son projet, envoie une lettre à son père lui indiquant son intention d’aller en Angleterre. Au matin de son départ, le 9 juillet 1793, elle détruit tous ses papiers et les correspondances qu’elle a eues avec les Girondins, gagne le bureau des diligences de Paris. Elle est dans la capitale le 11 juillet.

Elle s’installe à l’hôtel de la Providence, 19, rue des Vieux-Augustins, et part à la recherche des endroits que fréquente Marat, en particulier à la Convention mais elle apprend qu’il n'y va plus depuis le 3 juin, l’évolution de sa maladie l’empêchant de se présenter en public.

Elle se rend chez le député Lauze Deperret à qui elle remet des papiers et des lettres de son collègue Barbaroux ; elle lui demande de l’accompagner chez le ministre de l’Intérieur afin de retirer des pièces dont une amie avait besoin. Puis, demeurée seule, elle rédige son Adresse aux Français, exposé des motifs de l’acte qu’elle s'apprête à commettre.

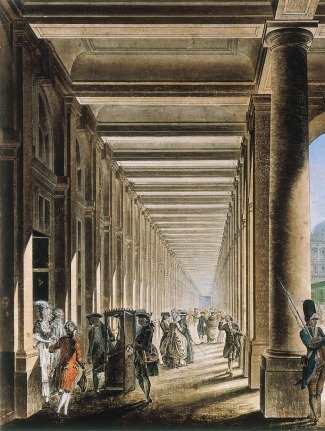

Palais-Royal, Galerie de Valois

Si Marat ne se déplace plus, c’est donc chez lui qu’elle doit le rencontrer. Le 13 juillet, dès six heures du matin, elle est au Palais-Royal, attend l’ouverture des boutiques ; chez le coutelier Badin 177, galerie de Valois, elle achète un couteau, 40 sols.

Puis elle prend la direction de la rue des Cordeliers, actuelle rue de l’Ecole de Médecine.

L’assassinat

Si Marat ne se présente plus en public depuis le 3 juin, c’est que la maladie dont il souffre s’est aggravée : une dermatite peut-être héréditaire qui a commencé à l’aine avant de se répandre sur tout son corps, cause d’incessantes démangeaisons. Il prend en permanence des bains curatifs au soufre depuis le 20 juin et il s’enveloppe la tête d’un mouchoir trempé dans du vinaigre pour soulager ses migraines. Une planchette de bois est installée en travers de sa baignoire en cuivre, équipée d’un indispensable écritoire.

Ce 13 juillet 1793, à onze heures trente, elle prend un fiacre place des Victoires, se présente au logis de Marat, 30, rue des Cordeliers. Simone Evrard, 27 ans, la concubine du journaliste, s’oppose à son entrée, son homme est malade.

Simone Evrard

Nouveau refus après une deuxième tentative ; elle lui fait alors porter par la petite poste une lettre dans laquelle elle se présente comme une bonne citoyenne :

« Citoyen,

J’arrive de Caen ; votre amour pour la patrie me fait supposer que vous connaîtrez avec plaisir les malheureux événements de cette partie de la République. Je me présenterai chez vous vers une heure, ayez la bonté de me recevoir et de m’accorder un moment d’entretien. Je vous mettrai à même de rendre un grand service à la patrie. » Et elle donne des informations sur un prétendu complot.

En fin de journée, Simone Evrard lui refuse toujours l’entrée mais c’est Marat, lui-même, qui lui demande d’entrer, désireux de savoir ce qui se passe à Caen. L’entretien dure depuis un quart d’heure quand Charlotte Corday sort le couteau et frappe Marat à la poitrine, la lame traverse le poumon, l’aorte et le cœur ; elle retire la lame, pose le couteau et attend. « A moi, ma chère amie ! à moi ! » s’écrie-t-il. Sa compagne, affolée, appelle au secours ; le commissionnaire Laurent Bas terrasse la meurtrière dans l’antichambre. Simone Evrard et un locataire chirurgien essaient de compresser la blessure mais le sang coule à flot ; il est déjà mort lorsqu’on l’étend sur son lit.

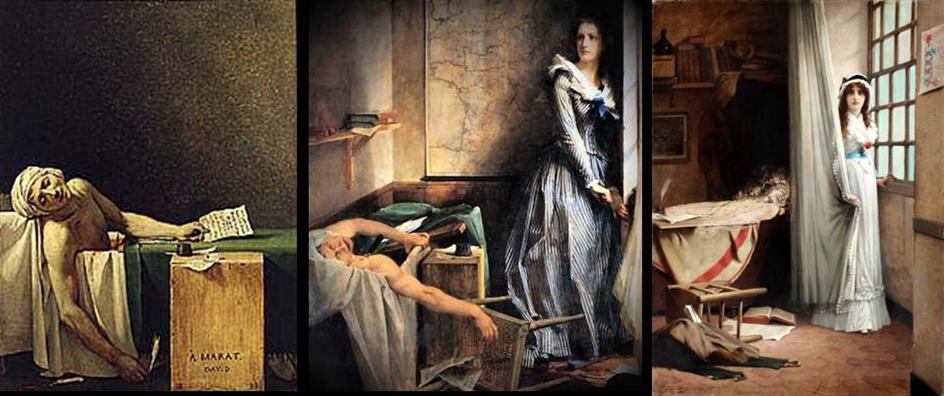

L’assassinat vu par David et, au XIXe siècle, par Baudry et Jules Aviat

Guellard, le commissaire du quartier, trouve Charlotte Corday aux mains des hommes de poste du Théâtre-Français (actuel Odéon). Interrogée sur place, elle ne se débat pas, avoue son crime, "persuadée que Marat était le principal auteur des désastres commis en France, elle avait préféré faire le sacrifice de sa vie pour sauver son pays".

Extrait du film La Révolution française, de Robert Enrico (1989)

Alors que sa chambre est perquisitionnée, elle est emmenée dans la prison de l’Abbaye, au travers d’une foule hurlant à mort - « J’ai rempli ma tâche ; d’autres feront le reste. » aurait-elle dit.

Dans sa cellule, elle est gardée jour et nuit, privée de toute intimité. Son interrogatoire est mené par le président du Tribunal révolutionnaire, Montané : Charlotte Corday reconnaît qu'elle n'est venue "que pour tuer Marat" lui reprochant "la désolation de la France et la guerre civile qu'il a allumée dans tout le royaume", le qualifiant de "bête féroce". Elle relate son entretien avec le député montagnard, au cours duquel elle lui a communiqué les noms de députés girondins présents à Caen, après quoi il lui aurait assuré "qu'il les ferait bientôt tous guillotiner à Paris". A ces paroles, elle le transperce du coup de couteau.

Elle est transférée le soir même à la Conciergerie.

Le procès

Le procès s’ouvre le 17 juillet 1793, à 8 heures du matin. Le député girondin Doulcet de Pontécoulant, qui devait assurer sa défense, est absent ; c'est l'avocat Chauveau-Lagarde, qui va assurer sa défense. Après la lecture de l'acte d'accusation, une vingtaine de témoins sont entendus. Chaque déposition est confirmée d'un "c'est vrai" de la part de l'accusée elle-même.

Il est fait lecture d'une lettre destinée à son père, interceptée plus tôt : "Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien d'innocentes victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran. […] N'oubliez pas ce vers de Corneille: Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud! […] "

Le procès vu par les Anglais

L’accusateur public Fouquier-Tinville résume les débats et conclut à la mort ; suit la plaidoirie de l’avocat : "L'accusée avoue avec sang-froid l'horrible attentat qu'elle a commis; elle en avoue avec sang-froid la longue préméditation; elle en avoue les circonstances les plus affreuses : en un mot, elle avoue tout, et ne cherche pas même à se justifier. […] Le calme imperturbable et cette entière abnégation de soi-même, qui n'annoncent aucun remords, et, pour ainsi dire, en présence de la mort même ; ce calme et cette abnégation sublimes sous un rapport ne sont pas dans la nature : ils ne peuvent s'expliquer que par l'exaltation du fanatisme politique qui lui a mis le poignard à la main. Et c'est à vous, citoyens jurés, à juger de quel poids doit être cette considération morale dans la balance de la justice. Je m'en rapporte à votre prudence." Quelle plaidoirie…

Charlotte Corday est reconnue coupable et condamnée à la peine de mort. Avant d’être ramenée à sa cellule, elle exprime un dernier souhait, qu'on réalise son portrait.

Vêtue de la chemise rouge des assassins, elle est conduite à l’échafaud en fin d’après-midi à travers une foule immense, menaçante ; Robespierre, de sa fenêtre rue Saint-Honoré, Danton et Desmoulins assistent au passage du cortège.

Elle est guillotinée place de la Révolution (place de la Concorde) à 18h30.

Les funérailles de l’Ami du Peuple

Dès le lendemain de sa mort, le corps de Marat est embaumé.

David brosse son portrait et est chargé de mettre en scène les funérailles. Le 15 juillet, il prépare l’exposition du corps aux Cordeliers, tout comme l'avait été quelques mois plus tôt celui Le Peletier, assassiné dans un café du Palais-Royal parce qu’il avait voté la mort du roi. La chaleur accélère la décomposition du corps, ce qui contraint le peintre à le cacher sous un drap, ne laissant apparaître que la plaie ; le corps est exposé dans l’église des Cordeliers, sur une estrade de « quarante pieds » de haut et recouverte du drapeau tricolore.

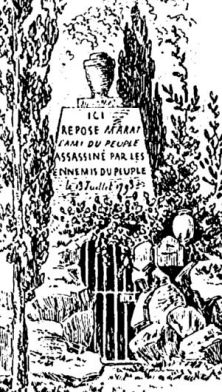

Le lendemain, mardi 16 juillet, vers cinq heures du soir, commence la cérémonie ; au son d’un corps de musique et au milieu des senteurs de parfums, des jeunes filles et garçons vêtus de blanc entourent le corps enveloppé de draperies sur son lit à la romaine. Le cortège démarre avec, en tête, les membres de la Convention ; les membres des clubs et des sociétés précèdent le catafalque. Le trajet est organisé pour que les Parisiens rendent un dernier hommage au tribun, via le Pont-Neuf et le Pont aux Change, pour revenir au jardin des Cordeliers. Sa tombe est un tertre de blocs de pierre, surmonté d’une pyramide, avec une entrée souterraine fermée d’une grille de fer. De nombreux discours sont prononcés, suivis d’un défilé d’anonymes qui dure toute la nuit.

Martyrologie intense mais courte

Elle va durer des mois et commence le 18 juillet, avec la cérémonie de la translation du cœur de Marat dans la salle des séances du club des Cordeliers. L’urne renfermant le cœur est suspendue à la voûte de la salle. Un nommé Ballin compare Marat à Jésus-Christ, « Comme Jésus, Marat aima ardemment le peuple et n’aima que lui. Comme Jésus, Marat détesta les rois, les nobles, les prêtres, les riches, les fripons et comme Jésus, il ne cessa de combattre ces pestes de la société »..

Cinquante-huit localités prennent le nom de Marat, dont Saint-Nazaire et Le Havre ; la rue des Cordeliers devient rue Marat et la rue de l’Observance, place de l’Ami du Peuple.

Le 21 septembre 1794, son corps est déclaré immortel et transporté au Panthéon.

Cinq mois plus tard, après la réaction thermidorienne, Marat tombe en disgrâce. Le journal le Moniteur rapporte, le 4 février 1795, que des enfants ont promené un buste de Marat « en l’accablant de reproches [et] l’ont ensuite jeté dans l’égout, en lui criant : « Marat, voilà ton Panthéon ! », les bris de buste gagnent la province. Quelques jours plus tard, il est « dépanthéonisé » et son corps enterré dans le cimetière de Saint-Etienne-du-Mont, à l’emplacement de l’actuelle bibliothèque (26 février 1795).

Et Charlotte ?

André Chénier lui a consacré des vers exaltés ; pendant la Monarchie de Juillet, elle devient le symbole d’une Révolution modérée, alors que la IIIe République la cantonne à son statut de meurtrière d’un député élu. A Berlin, en 1936, une pièce de théâtre la montre comme une jeune aryenne tuant un sémite corrompu. Enfin, les auteurs de l’attentat du Petit-Clamart contre de Gaulle lui donneront le nom « d’Opération Charlotte Corday ».

Pour en savoir plus :

Justice / Portail / Le procès de Charlotte Corday

JEAN-PAUL MARAT - Tombes sépultures dans les cimetières et autres lieux (tombes-sepultures.com)