9 : Lundi 24 avril 1617 - Concini assassiné « au nom du roi »

A la porte d’entrée du Louvre (1er)

Sommaire :

Marie de Médicis, une enfant triste et solitaire

Marie, le plus beau parti d'Europe

Mariage, installation au Louvre

Les Concini maîtres du royaume

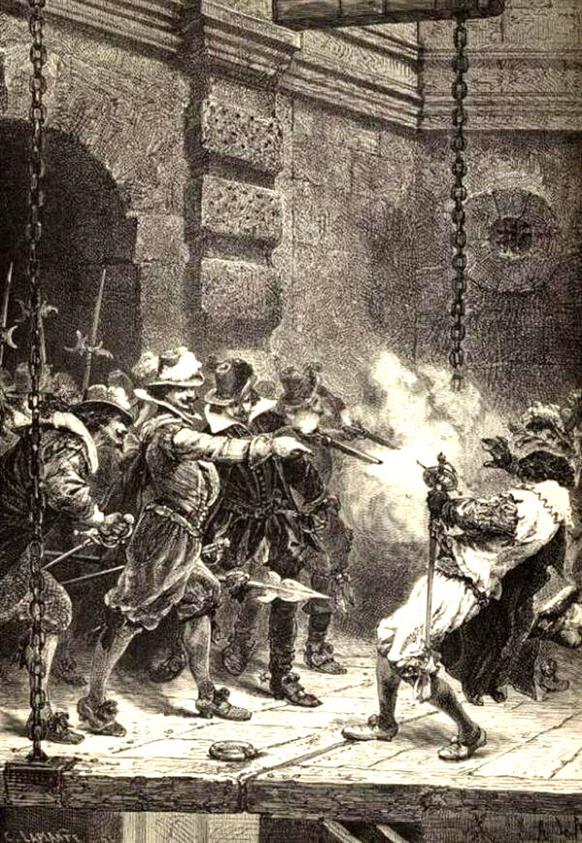

Il fait un temps gris ce lundi 24 avril 1617, il a plu, les rues ne sont que bourbier. Concino Concini, maréchal d’Ancre, arrive au Louvre, accompagné de gentilshommes de sa suite. Il lit une lettre en s’engageant sur le Pont Dormant. Il s’apprête à franchir la porte du château quand il est cerné par les hommes du baron de Vitry, capitaine des gardes, accompagné lui aussi de gentilshommes armés. Le capitaine le saisit par le bras : « De par le roi, je vous arrête ! ». Le maréchal s’arrête, stupéfait : « A mé ? »

A ce moment, le maréchal aurait mis sa main sur la garde de son épée. Aussitôt, les coups de feu éclatent, trois balles ; le maréchal, la tête en sang, s’écroule sur le pont, le dos à la balustrade. Les conjurés lardent le corps de coups d’épée, puis poussent un cri devant le corps sans vie.

- Vive le roi !

Le tout jeune Louis XIII vient de réussir son coup d’éclat. « Grand merci à vous, à cette heure, je suis roi ! »

Louis se libère du joug de sa mère, Marie et de ses protégés, Concini et la Galigaï.

Marie de Médicis, une enfant triste et solitaire

Marie est née à Florence en 1575, fille de François, grand-duc de Toscane, et de Jeanne, archiduchesse d’Autriche. Jeanne meurt après une grossesse alors que Marie n’a que deux ans. Son père se remarie avec sa maîtresse et s’éloigne du palais Pitti. Comble de malheur, son frère et sa sœur Anne meurent à leur tour ; il ne lui reste que sa sœur aînée Eléonore qui part bientôt après avoir épousé le duc de Mantoue.

Marie dépérit d’ennui dans le palais florentin. Sa marâtre lui donne alors une compagne, la fille de sa propre nourrice, Dianora Dori, que Marie appellera Léonora, et dont l’histoire retiendra surtout le nom, emprunté, de Galigaï. Dès lors, elles ne se quitteront plus jusqu’à la mort de l’une des deux.

Léonora, future Galigaï

Léonora a sept ans de plus que Marie, son père est menuisier et sa mère blanchisseuse ; elle cachera plus tard son origine modeste en se faisant « adopter » par un seigneur Galigaï, ce qui la dote d’un titre et d’armoiries. Intelligente, rusée, habile, maligne mais aussi ambitieuse, cupide et capricieuse, tels sont les termes qui la décrivent habituellement.

La nature ne l’a pas gâtée, les contemporains s’accordent à dire qu’elle était d’une grande laideur, horrible à voir – « une sorte de naine noire, avec des yeux sinistres comme des charbons d’enfer. » écrira Michelet. Elle souffrait d'une maladie étrange — hystérie ou épilepsie — qui faisait de sa vie une torture perpétuelle. Une boule, disait-elle « la travaillait de telle façon que le mal montait à la gorge pour l'étrangler ».

Quoi qu’il en soit, elle a tout pour « envoûter » Marie, qui lui trouve toutes les qualités. La très dévote Marie, qui a la réputation d’avoir peu de jugement et de largeur d’esprit, dépendra terriblement de son entourage.

Marie, le plus beau parti d’Europe

19 octobre 1587, François Ier de Médicis et son épouse Bianca Cappallo meurent l’un après l’autre à un jour d’intervalle. Marie est l’héritière la plus riche d’Europe.

Les prétendants ne manquent pas mais, sur les conseils de Léonora, Marie refuse toutes les avances ; celle-ci a pour son amie l’ambition de la voir coiffée de la plus belle couronne, celle de la France. Henri IV souhaite se séparer de sa femme, Marguerite de Valois (cf. 07), mais aimerait faire de sa maîtresse, Gabrielle d’Estrées, la reine de France. Les années passent et Marie la riche héritière, à 26 ans, est devenue bréhaigne.

La mort précoce de Gabrielle va débloquer la situation.

Mariage, installation au Louvre

Les Médicis sont les banquiers et créanciers de nombreuses monarchies d’Occident, de la France en particulier ; la dot promise correspond au montant de la dette, ce qui vaudra à la future reine le surnom de « la grosse banquière », affublée par sa rivale, Henriette d’Entragues.

Le mariage par procuration a lieu à Florence le 5 octobre 1600, suivi des préparatifs pour le départ vers la France. La délégation italienne est importante, plus nombreuse que ne l’avaient prévu les autorités françaises, ce qui pose problème à chaque étape. Marie et sa suite débarquent à Marseille puis rejoignent Lyon le 3 décembre 1600. Henri IV arrive le 9. Malgré l’âge de la promise, son début d’embonpoint, Henri trouve sa toute nouvelle femme à son goût il ne veut pas d’une nouvelle célébration du mariage et se retire avec sa femme dès la fin du repas. Tallemant de Reaux rapporte que la nouvelle reine, « quelque bien garnie qu'elle fût d'essences de son pays, se trouva fort incommodée par l'odeur que dégageait le roi ». Le 27 septembre 1601 naîtra le dauphin Louis.

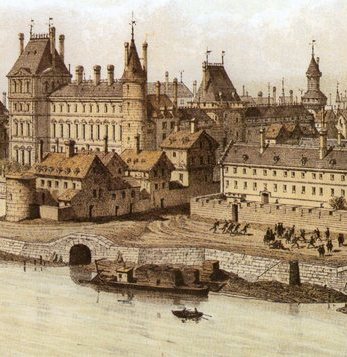

Puis c’est l’arrivée au Louvre, où les travaux initiés par François Ier puis Henri II n’ont pas encore effacé son aspect de forteresse médiévale. On est loin de l’élégance des palais florentins et Marie pleure.

Léonora était en bonne place dans le long cortège italien ; il y avait aussi dans cette suite un bel homme aux dents longues.

Concino Concini

Il a 31 ans, issu de la noblesse florentine, les comtes de la Panna, un grand-père qui fut ambassadeur du grand-duc et un père premier secrétaire.

A dix-huit ans, il demande sa part de la fortune paternelle qu’il dilapide en « garces et autres voluptés et friponneries ». Il s’est fait bretteur du cardinal de Lorraine avant d’être chassé ; de retour à Florence, il vit d’escroqueries et connaît la prison ; il fut même croupier dans un tripot, comédien !

Comment s’est-il retrouvé dans la foule des Italiens accompagnant Marie ? Toujours est-il que c’est au cours de ce voyage qu’il fait la connaissance de Léonora, sachant quel parti il peut en tirer. La confidente de la reine, à qui on n’a jamais fait la cour, succombe. Elle l’aimera à la passion.

Séduire la reine grâce à une supplique de Léonora n’est plus à ce moment qu’une formalité. La reine consent aux fiançailles.

L’ascension

Après Marie, il faut convaincre le roi qui, lui, ne souhaite pas ce mariage. Il ne veut pas nommer Léonora dame d’atour ; si elle veut rester en France, qu’elle épouse un Français ! La Galigaï plonge alors dans ces crises hystériques qui épouvantent la reine ; pour échapper aux scènes de sa femme, Henri IV recule, accepte le mariage à condition que le couple quitte la France. La Galigaï use alors de son art de l’intrigue ; elle sait mettre dans son jeu la rivale Henriette d’Entragues pour qu’elle intercède auprès du roi.

Manœuvre réussie : Léonora et Concini se marient à Saint-Germain. La Galigaï réside au Louvre dans un appartement magnifique, le ménage est richement doté par la reine. Par les incessantes interventions de Marie auprès de son époux, Concini est attaché à la personne du roi, nommé Premier Ecuyer de la reine, ce qui lui permet de profiter du rare privilège de pouvoir entrer dans la cour du Louvre à cheval ou en carrosse. Dorénavant pour obtenir quelque chose de la reine, il faut s’adresser à sa dame d’atour et pour son intervention, il faut accepter de lui octroyer des pots-de-vin. Mais elle sait rester dans l’ombre alors que Concini vit dans le luxe.

Le mépris qu’éprouve Henri IV se transforme en hostilité à la vue de l’emprise qu’a le couple « Conchine » sur la reine et il s’est même pris à détester la « naine ». Seules les colères de la Reine - « S’ils partent, je pars avec eux » - retiennent le roi de les expulser ; une épée de Damoclès que les Concini sont bien conscients d’avoir au-dessus de la tête.

Les Concini maîtres du royaume

14 mai 1610, le roi est assassiné, la reine devient régente pendant la minorité de Louis XIII (cf.08). Le couple atteint alors son apogée : Marie se sépare assez rapidement des conseillers de son époux au profit de sa dame d’atour et de Concini. Pas une décision n’est prise par la reine sans avoir l’avis de sa conseillère et de son mari ; chaque jour, pendant deux heures, Léonora dicte sa conduite à son amie, la reine-mère.

Les cadeaux pleuvent, les coffres regorgent d’or, un hôtel particulier rue de Tournon, un château à Lésigny. Concini achète le marquisat d'Ancre et se fait nommer premier gentilhomme de la Chambre, surintendant de la maison de la reine, lieutenant général de Péronne, Roye et Montdidier, gouverneur d’Amiens avant d’être élevé à la dignité de maréchal de France en 1613, lui qui n’a jamais mis les pieds sur un champ de bataille !

On doit appeler l’ancien croupier de tripot Monseigneur ou Excellence ; un peuple de domestiques porte sa livrée.

Concini est le premier des ministres au sein d’un Conseil où ne siègent que ses comparses. Il fait et défait les alliances, arbitre les procès, moyennant rétribution. Il pousse son arrogance jusqu’à faire embastiller son ennemi, Condé, un prince de sang !

Leonora Galigaï et Concino Concini, la maréchale et le maréchal d’Ancre

Tant d’honneurs, de pouvoir et de luxe ostentatoire ne peuvent que précipiter la chute.

Le « coup de majesté »

Le couple, et Concini plus particulièrement, fait l’unanimité contre lui. Le peuple le déteste, conscient qu’une grande part des impôts dont il est écrasé remplissent les coffres des favoris de la régente ; de même, la noblesse, jalouse et délaissée. Et le roi.

2 octobre 1614, un lit de justice déclare Louis XIII majeur. Bien que Marie de Médicis garde le pouvoir dans les faits, le jeune roi va se révéler un redoutable adversaire des Concini. Ces derniers ont fait l’erreur de le négliger, et chaque jour, il se sentait humilié. Selon Alain Decaux, « Louis XIII devenant roi, c'est Hamlet à la cour de France. Hamlet subissant de quotidiennes humiliations. Hamlet à la mémoire implacable. »

Lorsque à la suite d’une nouvelle rébellion des grands, Concini dresse cinquante potences dans Paris qu’il met en état de siège et lance les troupes royales contre les princes, Louis XIII se sent investi du devoir de sauver le royaume.

Un complot se fomente autour de lui et du duc de Luynes qui convie des amis sûrs, Louis Tronson, Guichard Dégéant et le baron Modène. On décide que Concini sera arrêté à son entrée au Louvre. Mais fort d’une armée de 7.000 hommes, le maréchal résistera, pas d’autre solution que l’exécuter. Le baron de Vitry, capitaine de la garde accepte la mission, à la condition que la demande vienne du roi lui-même.

C'est ainsi que lundi 24 avril 1617, Concini est assassiné à la porte du Louvre…

Après l’assassinat

La reine comprend immédiatement que la disparition de son favori signifie la fin de son pouvoir. Elle demande par trois fois à voir son fils, sans succès ; Louis XIII lui signifie qu’elle est exilée au château de Blois, dont elle s’évadera deux ans plus tard pour tenter un soulèvement. Il s’en suivra une série de réconciliations et de rébellions qui la mèneront à son exil définitif. Elle meurt à Cologne dans la maison prêtée par son ami Pierre-Paul Rubens, dans le plus grand dénuement, le 3 juillet 1642.

Concino Concini est enterré sous les orgues de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. La haine des Parisiens est telle que le lendemain, ils déterrent le cadavre et le traînent sur le Pont-Neuf. On lui crève les yeux, on lui coupe le nez, les oreilles, les bras. Le dépeçage est complet. Lapidé et bâtonné, il est pendu par les pieds à l’une des potences qu’il avait fait dresser dans Paris ; le corps se balance sous les huées du public. Chaque quartier de la ville recevra un fragment de Conchine.

La fin de la Galigaï

Posée et calculatrice, Léonora avait compris qu’il était temps de regagner l’Italie, ce que refusait son insatiable mari. Maintenant il est trop tard, la reine a pris peur après le coup de force de son fils, elle abandonne sa conseillère. Son ultime recours disparu, la Galigaï entre dans une terrible crise d’hystérie, des cris qui percent les murailles et son corps est secoué de convulsions. Elle rassemble frénétiquement ses bijoux et ses sacs d’or, les cache sous le matelas, se déshabille et se couche dessus. Alain Decaux : « Ce sont les gardes qui entrent, qui l'entourent. Elle feint d'être à l'agonie. On l'oblige à se lever. Elle se cramponne aux bois. Elle hurle des injures. Il faut la jeter à terre, la maîtriser. Sous bonne garde, on la mènera dans une chambre haute du Louvre. Après l'arrestation, les gardes mettront au pillage la chambre magnifique. »

Incarcérée à la Conciergerie, elle est mise en procès. Un procès qui risque de mettre en accusation Marie de Médicis, ce que ne veut pas le roi. On utilise donc les motifs de sorcellerie - la veuve Concini ne s’y est jamais livrée – ainsi que la trahison et la « juiverie ».

Elle a retrouvé tout son calme et son potentiel devant les magistrats. Quand le président veut la convaincre d'avoir été au sabbat, elle proteste :

- Je jure devant Dieu que je n'ai jamais ouï parler de sorciers et de sorcières. Et pourquoi serais-je venue en France pour accomplir ces méchancetés-là ?

Elle jure qu'elle est bonne catholique, qu'elle n'a jamais été possédée du démon. On lui reproche sa fortune :

- Je n'ai rien. On dit que j'ai des trésors, et il est vrai que la reine m'a fait des présents ; on les veut avoir. Ils ont pris mes pierreries, et les plus belles sont à la reine.

Quand son interrogatoire s'achève, elle éclate en sanglots :

- Je vous supplie ! Que je puisse retourner servir la reine avec la bonne grâce de tout le monde ! Que l'on aie pitié de moi ! Ah ! Je suis misérable !

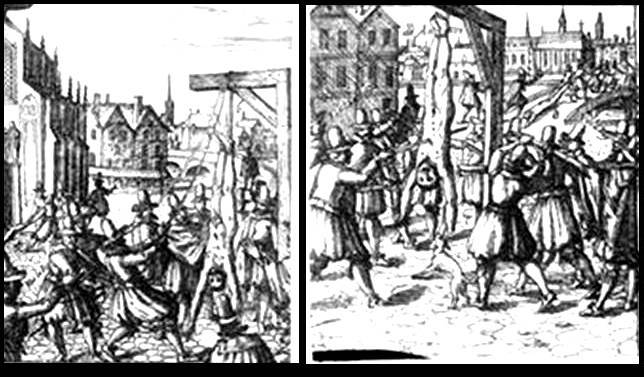

Condamnée à mort, on lui lie les mains, elle monte dans la charrette après l’absolution ; le convoi avance avec difficulté au milieu d’une foule haineuse. Place de Grève, elle monte sans faiblesse sur l’échafaud ; sa tête est tranchée d’un seul coup d’épée le 8 juillet 1617.

Trois moments de l’exécution de

Leonora Galigaï

Les biens des Concini sont attribués au duc de Luynes.

« Nul n’était venu de si bas pour monter aussi haut. »

le duc de Luynes

Pour en savoir plus :

La naine hystérique qui gouvernait la France par Alain Decaux Historia N°367 - juin 1977 :