46 : Vendredi 29 octobre 1965 - Ben Barka vu pour la dernière fois

Brasserie Lipp, boulevard Saint-Germain (6e)

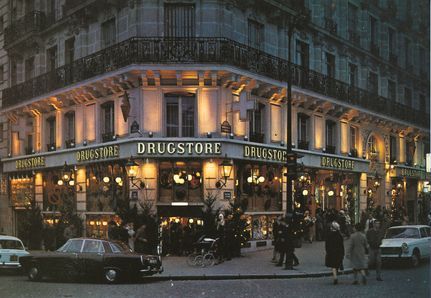

Vers 12 heures, ce vendredi 29 octobre 1965, le leader politique marocain Mehdi Ben Barka a rendez-vous à la brasserie Lipp. En attendant, il se promène sur le boulevard avec un étudiant marocain venu l’accueillir. Il se trouve face au Drugstore Saint-Germain lorsqu’une Peugeot 403 s’arrête ; deux policiers en sortent, présentent leur carte et invitent Ben Barka à monter dans la voiture qui file ensuite par la rue de Rennes. C’est la dernière fois que l’opposant au roi Hassan II est vu vivant.

Au moment de l’affaire, Charles de Gaulle va entrer en campagne électorale pour son second mandat. Georges Pompidou est son premier ministre, Roger Frey à l’Intérieur, Maurice Couve de Murville au Quai d’Orsay, Jacques Foccart est secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches et Maurice Papon, préfet de police.

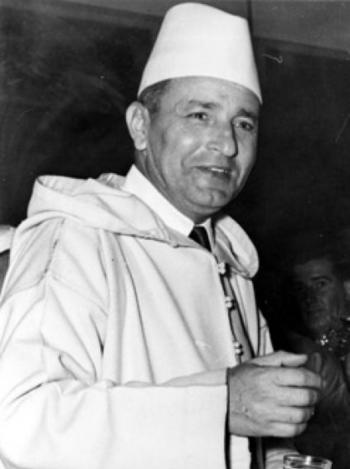

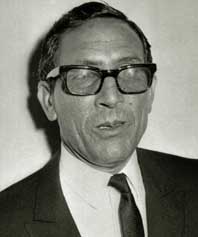

Mehdi Ben Barka

Mehdi Ben Barka est né en 1920 à Salé, près de Rabat, dans une famille de petite bourgeoisie. Élève puis étudiant brillant, il milite très tôt contre le protectorat français, participe en 1942 à la fondation du parti de l’Istiqlal, le « parti de l’indépendance ».

L'Istiqlal et Mohamed V

Professeur de mathématiques au Collège royal, avec le futur Hassan II parmi ses élèves, il continue néanmoins d’être politiquement très actif au point que le maréchal Juin le considère comme « l’ennemi n° 1 de la France au Maroc ».

Il participe en 1955 aux négociations qui aboutissent à la fin du protectorat et au retour du roi Mohammed V. Mehdi Ben Barka devient président de l’Assemblée consultative du Maroc de 1956 à 1959.

Politiquement, il se situe à l’aile gauche de l’Istiqlal ; il favorise l’alphabétisation, la construction de routes et milite pour une réforme agraire, s’attirant l'hostilité des grands propriétaires terriens et de l'aile droite du parti. Il prend des positions très critiques envers le régime et fonde « l’Union nationale des forces populaires ».

Le futur Hassan II, pressé d’accéder au pouvoir, se sert de Ben Barka, le presse de renverser le gouvernement. La répression ne se fait pas attendre contre l’UNFP ; Ben Barka est contraint à l'exil, il s'installe à Paris.

(Jeunafrique.com)

L’opposant revient au Maroc en mai 1962 après l’accession de Hassan au trône mais la cohabitation est de courte durée : le 16 novembre 1962, le leader de la gauche échappe à un attentat, sa Volkswagen est projetée dans un ravin par une voiture de police dans un virage. En mai 1963, nouvelle répression massive après que les partis d’opposition ont obtenu plus de 50% des voix aux élections législatives ; Ben Barka s’exile à nouveau, il est condamné à mort par contumace.

Ben Barka très actif en exil

(humanite.fr)

Son activité politique ne s’était pas limitée à la lutte pour l’indépendance de son pays, il se plaçait déjà dans le contexte maghrébin et fut à ce titre un soutien à l’insurrection algérienne.

Son champ d’action s’est maintenant élargi à l’ensemble du tiers-monde et des minorités : il soutient Cuba face à l’embargo américain ainsi que la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, il rencontre Che Guevara, Nasser ou Malcolm X et dénonce l’attitude guerrière de la monarchie marocaine face à l’Algérie.

Avant l’enlèvement

En avril 1965, Hassan II décrète une amnistie générale pour les prisonniers politiques. Ce même mois, le journaliste Philippe Bernier, ami de longue date de Mehdi Ben Barka, est approché par un certain « Choukti », qui dit travailler avec le ministre marocain de l’Intérieur, le maréchal Oufkir. Ce dernier demande à Bernier de persuader Ben Barka de rentrer dans son pays ; il propose 400 000 anciens francs pour cette intervention ; cette offre est déclinée par Bernier qui en informe Ben Barka.

Eté 1965, Bernier travaille sur un projet de film consacré à la décolonisation auquel s’intéresse Ben Barka. Bernier est à la recherche d’un producteur, on lui souffle nom de Georges Figon.

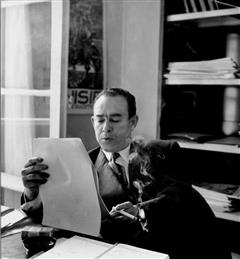

Georges Figon : fils dévoyé d’une bonne famille qui a passé trois ans en hôpital psychiatrique ; et onze ans derrière les barreaux après avoir, en 1950, à l'occasion d'une tentative d'escroquerie, tiré sur un policier. A sa sortie de prison, il devient gérant des Presses Européennes et entretient des amitiés avec l'intelligentsia parisienne. Un « gangster de bonne famille ».

Pour revenir au projet de film, Georges Franju, cinéaste de renom, est pressenti pour la réalisation et Marguerite Duras écrirait les dialogues. En septembre 1965, plusieurs rendez-vous ont eu lieu au Caire puis à Genève entre Figon, Bernier et Ben Barka, le projet prend forme et une réunion de travail est projetée à Paris avec Georges Franju, fin octobre, selon le souhait de Ben Barka.

Bernier, Franju et Figon conviennent d’un rendez-vous à la brasserie Lipp le vendredi 29 octobre à 12h15.

L’enlèvement

Ce jour-là, arrivant de Genève, Mehdi Ben Barka est à Orly à 9h00 du matin. En fin de matinée, il retrouve un étudiant marocain, Thari El-Azemouri, qui l’accompagne boulevard Saint-Germain. C’est alors que les deux policiers interpellent le leader politique en lui présentant leur carte, éconduisent l’étudiant et font monter Ben Barka dans une Peugeot 403 banalisée qui file vers la rue de Rennes. Dès lors, Ben Barka ne sera plus jamais revu.

Drugstore Saint-Germain

Suite des événements

30 octobre en fin de matinée : la veille au soir, un ami de Ben Barka avait rendez-vous avec lui ; constatant son absence, il alerte Jean Lacouture et Gisèle Halimi. Des journalistes du Monde et de France-Soir appellent en fin de matinée la préfecture de police, la Sûreté nationale, le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur. Personne n’est au courant de l’affaire.

L’enquête est confiée au commissaire Marchand. Les recherches sont engagées mais, selon les dires de la police, jusqu'à 17 h le dimanche 31 octobre, la police judiciaire situe l'interpellation devant le drugstore des Champs-Élysées et non devant celui du boulevard Saint-Germain, une navrante perte de temps.

Dimanche 31 octobre : après avoir déposé plainte, le fils de Mehdi Ben Barka déclare que « le roi du Maroc aurait envoyé un émissaire auprès de son frère pour l'inviter à rentrer au Maroc en l'assurant qu'il ne risquait rien ».

Au 2 novembre, deux noms sont arrivés aux oreilles de enquêteurs, Georges Figon, qui se vante d’avoir participé à l’enlèvement et un dénommé Antoine Lopez, chef d’escale à l’aéroport d’Orly qui serait un agent du SDECE, le service de contre-espionnage. Interrogé, l'avocat de Figon, Me Lemarchand révèle que Ben Barka a été conduit dans une villa de Seine-et-Oise connue de Figon, et qu’Oufkir serait venu chez Lopez le lendemain.

Le commissaire Bouvier prend en charge l’enquête et l’instruction est confiée au juge Zollinger.

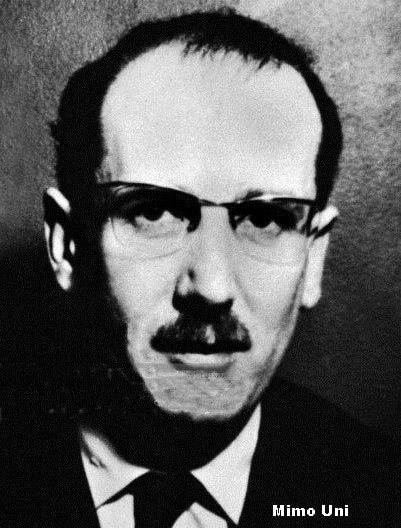

Le colonel Le Roy-Finville, officier traitant de Lopez et Paul Jacquier, directeur du SDECE, sont entendus à la Sûreté, rue des Saussaies puis à la Préfecture de police. Ils sont invités à s'expliquer sur l'inertie du SDECE en ce qui concerne la sécurité de l'homme politique en exil ; l'ensemble des informations dont ils disposaient n'aurait pas été transmis. Le Roy-Finville en impute la responsabilité au colonel René Bertrand, dit Jacques Beaumont, adjoint de Jacquier.

Le colonel Le Roy-Finville

Pendant ce temps, les enquêteurs repèrent la villa : elle se situe à Fontenay-le-Vicomte, dans l'actuelle Essonne et appartient à Georges Boucheseiche,. Ce n'est pas n'importe qui.

Georges Boucheseiche, incarcéré à plusieurs reprises, est bien connu des services de police : il fut membre de la Carlingue, la Gestapo française de Bonny et Lafont. Après la libération de Paris, il fait partie du gang des Tractions Avant de Pierre Loutrel dit Pierrot le Fou (cf. 41), avant de se consacrer au racket et au proxénétisme hôtelier ; il aurait rendu des services au SDECE pendant les événements d’Algérie et du Maroc.

On retrouve le nom d'Antoine Lopez dont Boucheseiche est un ami. Lopez est d'ailleurs invisible pendant plusieurs jours ; c’est grâce à l’officier de police Louis Souchon, dont Lopez est l’informateur, qu’il finit par se présenter au quai des Orfèvres.

Fontenay-le-Vicomte et un morceau de la villa de Boucheseiche

Antoine Lopez

(lemonde.fr)

D’extraction modeste, ambitieux et rusé, surnommé « Savonnette », Lopez est chef d’escale à Orly mais aussi informateur pour le SDECE depuis 1958 - il est chargé de fouiller les bagages - et pour la brigade mondaine, ainsi que pour les services marocains ; il entretient des relations suivies avec des dignitaires marocains, dont Oufkir. Ses relations ne se limitent pas à cela puisqu’il fréquente quelques membres de la pègre, dont Boucheseiche. Lopez n’est pas un agent double, mais triple ou quadruple…

Durant son long interrogatoire, il reconnaît être l’organisateur de l’enlèvement, à la demande de « Chtouki », celui qui voulait entrer en contact avec Ben Barka. Pour lui, cet enlèvement avait pour but de permettre un entretien secret entre Ben Barka et Oufkir.

Pour monter l’opération, Lopez fait appel aux policiers Louis Souchon et Roger Voitot ainsi qu’à Boucheseiche et trois membres de sa bande, Julien Le Ny, Jean Palisse et Pierre Dubail, tous plusieurs fois condamnés par la justice française.

Ils sont quatre à bord de la Peugeot : Souchon, Voitot, Le Ny, et Lopez le chauffeur. Ils expliquent à Ben Barka qu’une importante personnalité marocaine veut le rencontrer ; la voiture prend directement la direction de la villa de Fontenay-le-Vicomte où les attendent Boucheseiche, ses deux acolytes et El Ghali El Mahi, ancien membre du cabinet d’Oufkir .

Lopez signale également la présence en France du commandant Dlimi, directeur de la sûreté marocaine, accompagné d’un policier.

L'opération terminée, Lopez raccompagne le 31 octobre à Orly Oufkir, Dlimi et le policier. Il dit avoir informé son officier traitant du SDECE, le colonel Le Roy-Finville, ce que celui-ci démentira.

Mandats d’arrêt, perquisition, arrestations

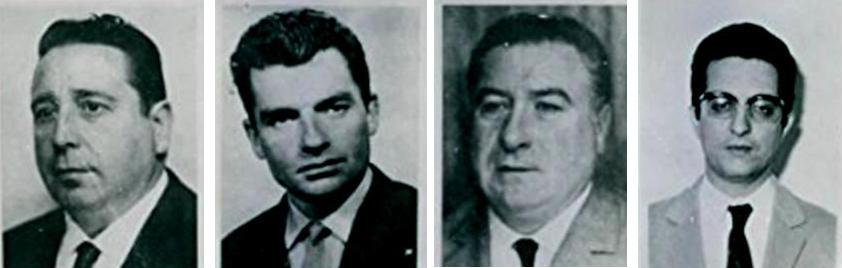

Le Ny, Dubaul, Palisse et "Chtouki"

Après cette importante déposition, une perquisition est opérée dans la villa ; des avis de recherche sont lancés contre Le Ny, El Mahi, Dubail et Palisse. Quant à Boucheseiche, il a pris l’avion pour Casablanca le 1er novembre. El Mahi est interpellé le 7 novembre.

Le 8 novembre, un mandat d'arrêt international est lancé contre Boucheseiche assorti d'une demande d'extradition. Le 12 novembre, le juge lance des commissions rogatoires internationales afin d'entendre le général Oufkir et le commandant Dlimi. Refus du gouvernement marocain.

Le 11 novembre 1965, les inspecteurs Souchon et Voitot sont placés en garde à vue, avouent leur participation à l’enlèvement et sont écroués à la Santé.

Le 18 novembre, Me Lemarchand, l’avocat de Georges Figon, est entendu par le juge Zollinger après avoir été mis en cause par Antoine Lopez. Lemarchand est député UNR (le parti gaulliste de l’époque) et proche de Roger Frey, le ministre de l’Intérieur ; il a combattu l’OAS et se présente volontiers comme « barbouze du général de Gaulle ». Lopez dit qu’il était présent lors de l’interpellation, ce que réfute l’avocat.

Le 30 novembre, la partie civile, la famille de Ben Barka, demande au juge d'instruction de lancer un mandat d'arrêt international contre le général Oufkir et le commandant Dlimi.

Le 21 décembre, c’est au tour du directeur du SDECE, Paul Jacquier, et du colonel Le Roy-Finville d’entrer dans le bureau du juge Zollinger. Jacquier remet les bulletins rédigés d'après les renseignements de Lopez. Il est fait état du souhait d’Hassan II de rencontrer Ben Barka, voire de lui confier un poste au gouvernement ; il est aussi fait mention du « désir des dirigeants marocains de mettre fin à la position de Ben Barka suivant des procédés non orthodoxes ». Des menaces claires contre Ben Barka qui auraient dû entraîner une protection policière. Et le général Jacquier conclut curieusement « qu’aucun indice ne permettait au Service de penser qu'il pouvait être procédé en France à l'enlèvement de M. Ben Barka » !

Les révélations plus ou moins contradictoires continuent : Lopez aurait dit à Souchon que même Jacques Foccart, « monsieur Françafrique », était au courant.

Le suicide de Georges Figon

Pendant toutes ces journées, un homme court toujours, Georges Figon ; il circule dans Paris en dépit du mandat d’arrêt lancé contre lui. Ce bravache se fait même photographier devant le 36, quai des Orfèvres et informe qu’il souhaite monnayer son silence. Le 10 janvier 1966, il rencontre les journalistes Jean-François Kahn et Jacques Derogy ; le résultat de l’entretien paraît dans l’Express, un article faussement intitulé « J’ai vu tuer Ben Barka » : la séquestration dans la villa de Boucheseiche, les acolytes de ce dernier, la présence d’Oufkir et du colonel Dlimi. Des détails de l’affaire sont maintenant étalés en place publique.

Une semaine plus tard, le 17 janvier, Figon est enfin localisé dans un studio du XVIIe arrondissement mais il est retrouvé mort. On parle de suicide.

Deux jours plus tard, Le Roy-Finville est suspendu de ses fonctions pour le retard mis à rendre compte au général Jacquier de l'appel d'Antoine Lopez et pour ne pas lui avoir rapporté la totalité des informations. Il est écroué à son tour à la Santé.

Le 22 janvier, le juge Zollinger délivre trois mandats d'arrêt internationaux contre le général Oufkir, le commandant Dlimi et « le nommé Larbi Chtouki ».

Remous politiques

Au conseil des ministres, le 3 novembre, de Gaulle qualifie l’affaire de « bizarre ». On envoie un émissaire au Maroc ; Hassan II dit n’être au courant de rien. Le 10 novembre, Couve de Murville, en conseil des ministres, met en cause directement le général Oufkir. De Gaulle conclut : « Le problème de nos rapports avec le Maroc est posé. Si le roi liquide Oufkir, ça ira. »

Maintenant, la presse s’est emparée de l’affaire, L’Express publie un nouvel article de Jean-François Kahn et Jacques Derogy, « Les étranges coïncidences de l’affaire Ben Barka » ; de nombreux autres articles suivent où il est question du général Oufkir, de « complicités de la police », etc.

« Georges Figon suicidé de trois balles mortelles dans la tête ! » C’est le titre du Canard Enchaîné après l’annonce du suicide. L’affaire s’emballe. L’ensemble des journaux dénonce le scandale qui enfle, « un scandale d’Etat » selon l’Humanité, « il faut débarbouzer le régime » ; le Times et le Daily Mail évoquent « un nouveau scandale français ».

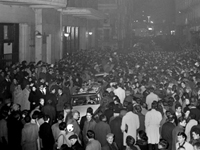

Communistes et socialistes demandent la convocation du Parlement ; 16 personnalités, parmi lesquelles les gaullistes Léo Hamon, Maurice Clavel, d’Astier de la Vigerie, le prix Nobel Jacques Monod, lancent un appel pour que la lumière soit faite.

Le conseil des ministres du 19 janvier 1966 est orageux. Pompidou : « des membres des services français, de la police et du SDECE sont coupables de complicité active et de participation au crime». De Gaulle passe un savon au ministre de l’Intérieur, Roger Frey : « Cessez donc avec vos policiers. Ils n'ont pas trouvé très vite. Ils étaient paralysés par le copinage. Ils sont restés entre le zist et le zest. Ils sont restés huit jours avant de coffrer leurs collègues». Sans l’intervention de Pompidou, le ministre était démis de ses fonctions. Le général Jacquier, chef du SDECE, lui, est limogé.

25 janvier, il y a foule au meeting de la Mutualité, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme et des partis de gauche. Les attaques contre le pouvoir fusent, on demande la démission de Roger Frey et de Jacques Foccart. François Mitterrand : « Aucun de ceux qui ont pris la responsabilité de se taire n'ont fait l'objet d'une sanction administrative ou de poursuites judiciaires». « Pourquoi aller chercher les truands dehors, ils sont à l'intérieur.

Quand on n'a pas réussi à leur donner un grade dans le contre-espionnage, on les installe à la Chambre des députés » (allusion à l'avocat Lemarchand).

Le Président de la République n’est pas épargné.

21 février, conférence de presse du Président : « Il s'est agi d'une opération consistant à amener Ben Barka au contact d'Oufkir et de ses assistants en un lieu propice au règlement de leurs comptes. Cette opération a été préparée et organisée par un indicateur du service de contre-espionnage français (Lopez) à la faveur du silence du chef d'études qui l'employait (Le Roy-Finville); l'indicateur en question ayant obtenu le concours de fonctionnaires de la police avec lesquels il se trouvait en rapports fréquents pour des raisons de service. Mais rien, absolument rien, n'indique que le contre-espionnage et la police, en tant que tels et dans leur ensemble, aient connu l'opération… »

De Gaulle s’en prend ensuite au général Oufkir, à l’absence de coopération du gouvernement marocain et à la presse, manipulée par l’opposition et attirée par « l’espèce d’atmosphère à la Belphégor » créée par l’évocation des « barbouzes ».

Les deux procès

Le procès s’ouvre le 5 septembre 1966.

Comparaissent détenus : Antoine Lopez, Philippe Bernier, Louis Souchon, Roger Voitot et El Mahi. Marcel Le Roy-Finville comparaît libre.

Les autres inculpés, en fuite : Georges Boucheseiche, Julien Le Ny, Jean Palisse, Pierre Dubail, Mohamed Oufkir, Ahmed Dlimi, adjoint du général Oufkir, et « Chtouki ».

Lopez est défendu Jean-Louis Tixier-Vignancour, avocat d’extrême droite, qui utilisera le prétoire comme une tribune contre le pouvoir gaulliste et sera récusé. Albert Naud et René Floriot assurent également la défense.

Un témoignage enregistré, présenté par Tixier-Vignancourt, montre que Ben Barka envisageait son retour au Maroc, témoignage confortant la thèse de Lopez selon laquelle l’enlèvement n’avait pour but qu’une rencontre politique.

Le 19 octobre, contre toute attente, le commandant Dlimi se constitue prisonnier. Le procès est ajourné pour supplément d’information et reprend le 17 avril 1967.

Entre-temps, trois avocats des parties civiles sont subitement décédées. Pour permettre aux remplaçants d’étudier le dossier, une demande de renvoi du procès est faite, à laquelle s’opposent les avocats de la défense et la Cour. L’ensemble des avocats des parties civiles se retire du procès. Le procès est complètement faussé.

Dlimi ose dire : « Je vous jure solennellement que je retrouverai Ben Barka dans un an, dans dix ans. » Il justifie sa présence à Paris les 30 et 31 octobre par des raisons étrangères à l’affaire.

Maurice Bouvier, chef de la brigade criminelle à l'époque, s’appuie sur quatre éléments pour penser qu’un fait inattendu dans la soirée du 30 octobre a modifié le programme des principaux protagonistes. Parmi ces éléments, les quatre places réservées dans l'avion à destination de Casablanca décollant d'Orly à 23 heures 45, le 30 octobre, réservation faite dans l'après-midi au nom de Boucheseiche, Dlimi, El Houssaini et un certain Cohen. Aucun n'a pris cet avion. Ce Cohen n'aurait-il pas été le nom d'emprunt de Ben Barka ?

Pour Bouvier, quelque chose d’inattendu s’est passé dans la nuit du 30 au 31 octobre pendant laquelle le sort de Ben Barka s’est joué.

Verdict le 7 juin 1967

Antoine Lopez est condamné à 8 ans de réclusion, Louis Souchon à 6 ans ; tous les autres inculpés présents, Ahmed Dlimi, Marcel Le Roy-Finville, El Mahi, Philippe Bernier et Roger Voitot, sont acquittés.

Oufkir, « Chtouki », Boucheseiche, Palisse, Le Ny et Dubail sont condamnés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce que Hassan II refusera toujours d’appliquer.

L’affaire Ben Barka n’est pas close

L’affaire a « consommé » neuf juges d’instruction en France.

Le régime marocain n’a jamais permis d’avancer dans la recherche de la vérité, Mohammed VI a toutefois réintroduit Mehdi Ben Barka dans la mémoire nationale en saluant un « homme de paix » et en laissant son nom devenir celui d’une avenue à Rabat. Pour le gouvernement marocain, l’enlèvement et l’assassinat de Ben Barka sont de la seule initiative d’Oufkir.

Il y a eu de nombreuses révélations depuis 1967 mais bien souvent pour brouiller les pistes plutôt qu’apporter des éclaircissements.

2004 : Patrick Ramaël, huitième juge d’instruction en charge de l’affaire, procède à une perquisition dans la maison de Pierre Lemarchand. L'ex avocat radié du barreau reconnaît avoir menti sur certains points et admet avoir été informé du projet d’enlèvement « un ou deux mois environ avant qu’il ne se produise » ; il en avait été informé par Georges Figon.

2006 : L’ancien numéro deux de la « Mondaine », Lucien Aimé-Blanc (qu'on retrouvera dans l'affaire Mesrine, cf. 48), affirme dans un livre que des écoutes téléphoniques effectuées avant l’enlèvement laissaient deviner que des individus liés à un général marocain préparaient l’enlèvement. Ces écoutes avaient été transmises à Roger Frey et à un conseiller du Premier ministre ; elles n’ont pas été communiquées au juge Zollinger lors de l’instruction.

2015 : deux journalistes israéliens révèlent l’implication du Mossad, les services secrets israéliens, dans la logistique : faux documents pour louer des voitures, passeports, etc. Tel-Aviv avait à cœur d’entretenir des relations, secrètes, avec certains de leurs pays voisins, tels que l’Iran (celle du Shah), la Turquie ou le Maroc, pour échange de services et de renseignements.

Quelques années plus tard, Le Monde écrit : « les agents israéliens ont ensuite fait disparaître son corps dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye ». Le corps de Ben Barka aurait été dissous dans une cuve d’acide.

2021 : l’historien Jan Koura publie le résultat de ses travaux après déclassification des archives tchèques. Mehdi Ben Barka aurait coopéré avec les services de renseignements tchécoslovaques (StB) de 1961 jusqu'à son enlèvement. Le StB signalait que Ben Barka était une source d'informations « extrêmement précieuses » mais qu’il le soupçonnait de relations avec d’autres acteurs de la guerre froide, peut-être la CIA, ainsi que Pékin. « Un homme qui jouait sur plusieurs tableaux, qui en savait beaucoup et qui savait aussi que les informations étaient très précieuses en temps de guerre froide ».

Ce qu’ils sont devenus

Le général Oufkir : il a la confiance du roi qui le nomme commandant en chef des Forces armées royales et ministre de la Défense en 1971. Le 16 août 1972, il organise contre le roi une tentative d'assassinat : de retour de France, l'avion d'Hassan II est mitraillé par trois avions de chasse F-5 de son escorte aérienne. C’est un échec.

Le 23 août 1972, le ministre de l'Intérieur annonce que, quelques heures après que le commandant Kouira eut avoué au roi qu'Oufkir était son complice, ce dernier se serait suicidé en se tirant trois balles, dont la dernière l'atteignant à la tempe lui fut fatale !

Le commandant Dlimi : en 1983, Dlimi meurt dans un accident de voiture, son véhicule ayant été percuté de plein fouet par un camion-citerne dans la palmeraie de Marrakech. Selon certaines sources, il aurait été tué après avoir essayé, lui aussi, d'organiser un coup d'État contre le Hassan II, ou parce qu'il était devenu trop puissant.

Georges Boucheseiche, Lucien Le Ny, Jean Palisse et Pierre Dubail : arrivés au Maroc, ils auraient été tenanciers d’établissements de nuit avant d’âtre enfermés au bagne de Tazmamart, puis exécutés et enterrés en secret. Des fouilles demandées par le juge Patrick Ramaël ont été refusées par le gouvernement marocain. Ils seraient morts entre 1972 et 1974.

Antoine Lopez : après être sorti de prison, révèle des éléments en 2000. Il avoue qu'il n'a sans doute survécu que grâce à son incarcération. Entre deux procès, «un émissaire de l'Elysée» passe voir Lopez en prison pour lui rappeler les vertus du silence.

---------------------------------------------------

L’affaire Ben Barka a porté la lumière sur un monde où tous se côtoient : politiciens, journalistes, services de renseignement, policiers, truands supplétifs, intellectuels de Saint-Germain-des-Prés. Des truands aux chefs d'Etat, tous se connaissent et se fréquentent, en famille et en vacances.

Compléments :

Antoine Lopez, dernier témoin français de l'affaire Ben Barka, Stephen Smith, Fayard, 2000

Mehdi Ben Barka — Wikipédia (wikipedia.org)

Le général Oufkir et le commandant Dlimi

Journal télévisé du 4 novembre 1965 (archive INA)