30 : Lundi 16 mars 1914 - L’affaire Caillaux

26, rue Drouot (9eme), siège du Figaro.

Sommaire :

Caillaux ministre des Finances

La « crise d'Agadir », Caillaux germanophile

« Les combinaisons secrètes de M. Caillaux »

Caillaux quitte la politique avant d'être réélu

Joseph Caillaux

L’un des hommes politiques de la IIIème République qui aura suscité le plus de haine de la part de ses ennemis et dont la carrière politique de premier plan se sera étalée sur près de quarante ans.

Né en 1863 au Mans, fils d’Eugène, grand bourgeois propriétaire dans la Sarthe, royaliste, ministre sous Mac-Mahon et impliqué dans la tentative de restauration de la monarchie.

Joseph, brillant élève, licencié en droit, Professeur à « Science Po » avant de devenir inspecteur des Finances, s’oppose à la tradition familiale dès son entrée en politique, épousant les valeurs républicaines ; l’affaire Dreyfus le fait basculer vers la gauche de l’époque, admirateur de Waldeck-Rousseau, il se lie avec Paul Deschanel, Gaston Doumergue, Raymond Poincaré et Louis Barthou.

Il est élu député de la Sarthe en 1898 et le restera jusqu’en 1919.

Caillaux ministre des Finances

Avant (et après) avoir été Président du conseil, Joseph Caillaux sera cinq fois ministre des Finances, dans les gouvernements Waldeck-Rousseau, Clemenceau, Doumergue ou Briand. A ces différents postes, il se montre soucieux des équilibres budgétaires en limitant les dépenses de l’état et en augmentant les recettes. Représentant d’une gauche modérée, il a le souci d’une plus grande équité dans la contribution aux recettes de l’Etat : il met en place plusieurs réformes fiscales mais c’est avec deux d’entre elles qu’il s’attire les foudres du Sénat conservateur : un mécanisme qui permet de limiter la fraude sur les droits de succession et l’instauration d’un impôt progressif sur le revenu qu’il n'ose présenter qu’en 1907 avec l’appui de Clemenceau. L’ostracisme des grands bourgeois et les inimitiés des adversaires réactionnaires commencent à se transformer en haine.

Caillaux et ses arrangements

En 1909, Joseph Caillaux ayant refusé d’entrer dans le premier gouvernement d’Aristide Briand, entreprend plusieurs voyages, des missions an Egypte, en Palestine, en Syrie et au Liban. Il est alors nommé président du conseil d’administration des Crédits fonciers égyptien et argentin.

Dans ce conseil d’administration, siège aussi un dénommé Henri Rochette, qui, parti de rien, devient brasseur d’affaires, financier spéculateur frayant avec les puissants, leur donnant des actions en échange de services ; le lancement de nouvelles affaires vient à point soutenir une affaire qui périclite.

Les pouvoirs publics s’inquiètent et les enquêtes mènent à l’arrestation de Rochette, condamné en 1910 à deux ans de prison et 3 000 francs d’amende. Après pourvoi en cassation, Rochette quitte le pays.

En 1911, une commission d'enquête parlementaire présidée par Jaurès met en cause Caillaux, accusé de collusion avec Henri Rochette dont la caisse noire était ouverte aux comités politiques et à leurs journaux, notamment Le Rappel que dirige un ami de Caillaux. Un des arrangements de Caillaux…

La commission d’enquête sur l’affaire Rochette

La « crise d’Agadir », Caillaux germanophile

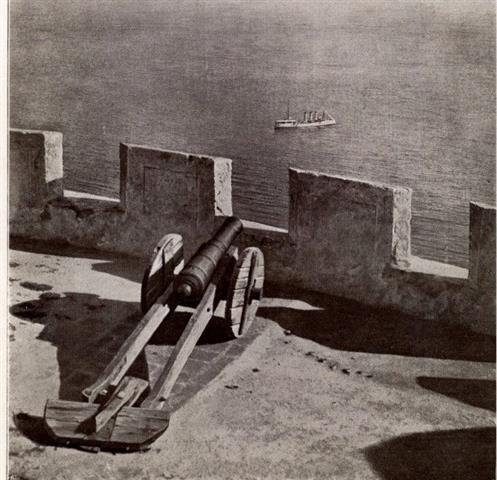

Le croiseur Berlin sous les remparts d’Agadir

Caillaux est partisan du libre-échange source de prospérité et, par conséquent, partisan de la paix. Cette volonté de négocier la paix est mal vue par l’opinion qui craint constamment la menace allemande. En mars 1911, à la demande du sultan Moulay Abd al-Hafid menacé par une révolte, les troupes françaises occupent Rabat, Fès et Meknès. L’Allemagne, inquiète pour ses prétentions sur le Maroc, considère cette occupation comme une violation des accords. Le 1er juillet 1911, elle décide, pour protéger ses intérêts, d’envoyer une canonnière, le SMS Panther, dans la baie d’Agadir.

A ce moment-là, Joseph Caillaux est président du Conseil. Partisan, il court-circuite Justin de Selves, son ministre des Affaires étrangères et négocie directement avec l’Allemagne, en passant par Cambon, l’ambassadeur à Berlin.

Aux termes d’âpres tractations, l’Allemagne renonce à sa présence au Maroc en échange de l’abandon par Paris de 272 000 km2 de territoires d’Afrique équatoriale au profit du Cameroun allemand. Un traité est signé le 4 novembre 1911 à Berlin ; la guerre est évitée. Mais le fait d'avoir traité avec l’Allemagne qui occupe toujours l’Alsace-Lorraine vaut à Caillaux des haines tenaces dans tous les milieux patriotiques, en particulier de la part de Clemenceau.

Le Quai d’Orsay apprend par hasard en déchiffrant des messages codés (les « Verts » du Quai d’Orsay) que Caillaux a aussi mené des négociations informelles à l’insu de l’ambassadeur, avec un dénommé Lancken, aventurier prussien. Une commission d’enquête parlementaire s’ensuit ; Joseph Caillaux affirme sur l’honneur « n’avoir été mêlé à aucune tractation financière en dehors des négociations diplomatiques officielles ». Le ministre de Selves démissionne.

La campagne du Figaro

Décembre 1913, le gouvernement de Louis Barthou (photo) tombe ; l’opposition lui reproche la « loi sur les trois ans » de service militaire face aux menaces de guerre. Le pacifiste Caillaux est l’un des instigateurs de cette chute et redevient ministre des Finances dans un gouvernement présidé par Gaston Doumergue.

Caillaux, l’homme de la réforme fiscale honnie par le bourgeoisie, le germanophile, l’affaire d’Agadir et maintenant, la chute de Barthou malgré les rumeurs d’invasion, c’en est trop !

Début 1914, le directeur du Figaro décide de lancer une violente campagne de presse contre la politique et la personnalité de Joseph Caillaux (avec l’appui de Louis Barthou et d’un autre adversaire, Aristide Briand).

Le directeur s’appelle Gaston Calmette, 55 ans ; il est entré au Figaro 28 ans plus tôt et en a pris la direction en 1902. On le dit timide et courtois mais avec un tempérament passionné bien caché, « impétueux dans ses haines, mais encore plus dans ses amitiés. »

On dit que Calmette n’est pas un journaliste de combat, il va pourtant savoir orchestrer la campagne.

L’attaque commence à fleuret moucheté ; Caillaux est d’abord qualifié de « ploutocrate démagogue », en référence à ses émoluments pour diverses présidences de conseil d’administration, et quelques judicieux coups de bourse.

« Les combinaisons secrètes de M. Caillaux. »

La campagne anti-Caillaux est quasi quotidienne avec, comme ligne de fond, l’accusation d’alimenter par tous les moyens, la caisse noire de son part, le parti radical.

Il y a l’affaire Prieu, négociant français qui eut au Brésil des concessions grâce à l’appui du consulat français. A sa mort, la France les revendique et les cède, au grand dam des héritiers. Ceux-ci n’avaient plus de raison d’espérer l’issue d’un procès interminable jusqu’à ce que le ministre Caillaux intervienne sous la condition que soient reversées 80% des sommes recouvrées à la caisse électorale de son parti. Démenti du ministre, trois lettres du « syndicat Prieu » sont publiées par le Figaro.

L’affaire du Comptoir d’Escompte : le Comptoir a été « taxé » de 400 000 francs pour les besoins de la même caisse ; il s’est exécuté. Nouveau démenti de Caillaux et des responsables du Comptoir, aucune preuve n’est produite par Calmette.

M. Spitzer, administrateur influent de la Société Générale, est poussé à donner sa démission : M. Luquet, directeur du mouvement des fonds au ministère, juge qu’il mène un trop grand nombre d’affaires en dehors de la France. Caillaux, revenu au pouvoir, relève peu de temps après M. Luquet de ses fonctions. Il se trouve que M.Spitzer est collègue de Joseph Caillaux aux Conseils d’administration des Crédits fonciers égyptien et argentin.

La Compagnie Sud-Atlantique, déficitaire, nécessite d’être renflouée mais demande des conditions jugées trop onéreuses. Caillaux redevenu ministre des Finances, la compagnie est renflouée à ses conditions.

Voici quelques unes des attaques régulières menées par le journal, bientôt relayées par d’autres journaux conservateurs.

Arrive la grande offensive

Tout d’abord, le 10 mars 1914, Calmette ressort l’affaire Rochette, enterrée depuis longtemps. Le Figaro accuse Caillaux d’être intervenu en mars 1911 auprès du président de la Chambre des Appels pour obtenir une remise qui ferait acquérir à Rochette le bénéfice de la prescription. Cette fois, le ministre se sent touché. Il craint que soit publié le « document Fabre », mémoire du procureur Fabre où il fait état des pressions officielles dont il avait été l’objet, et que ressorte l’affaire d’Agadir ainsi que la publication des « Verts » du Quai d’Orsay.

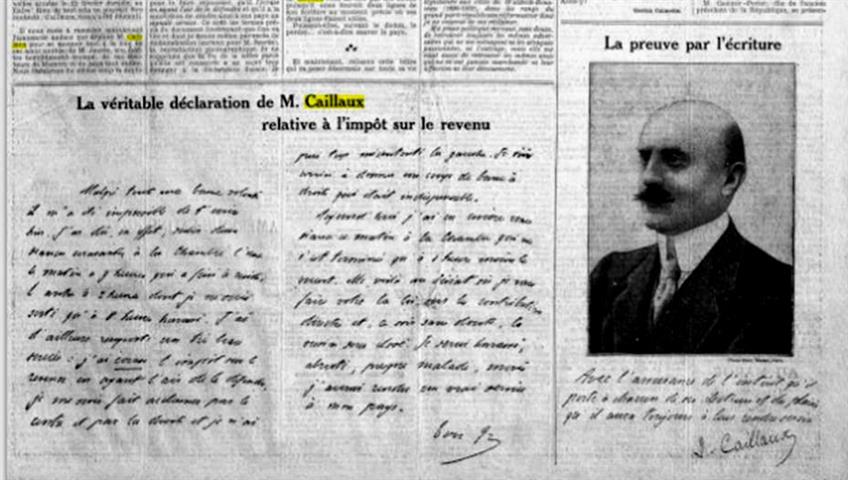

Nouvelle bombe le 13 mars, les « lettres », qui propulse Caillaux chez le président Poincaré. Celui-ci voit son visiteur « touché à la prunelle et à l’œil », « le visage cramoisi et le geste saccadé ». Calmette a publié une lettre de Caillaux à sa première femme, en 1901, alors qu’il est ministre des Finances : « J’ai eu une séance écrasante à la Chambre… J’ai d’ailleurs remporté un très beau succès : j’ai écrasé l’impôt sur le revenu en ayant l’air de le défendre… » Le « document foudroyant » tel est le titre. « Il est dévoilé, l’homme néfaste, qui sans respect ni des autres ni de soi, fait la justice injuste, qui détruit […] la loyauté publique, qui flatte par ambition les plus bas instincts, qui attise les haines les plus viles, et trahit en secret les causes nationales qu’en apparence il défend. […] Ma tâche est faite. Balayez. Allez-y ».

Titre de l’article : les preuves des manipulations secrètes de M. Caillaux

A ce moment du drame qui se prépare, il faut rappeler l’histoire matrimoniale de Joseph Caillaux : longtemps célibataire, il a épousé Berthe Gueydan en 1906. Divorcé en mars 1911, il se remarie le 21 octobre suivant avec Henriette Raynouard, divorcée de l'écrivain Léo Claretie, avec laquelle il entretenait une liaison depuis 1907. Politiquement, un divorce est risqué et Joseph Caillaux prend la précaution de ne pas quitter son épouse avant les élections législatives auxquelles il se présente dans la Sarthe. Henriette épouse donc Joseph en seconde noces.

Il se trouve que Berthe Gueydan, l’épouse délaissée, est en possession de photographies de lettres échangées entre son mari et Henriette, qui n’était encore que sa maîtresse et signées « Ta Riri » et« Ton Jo » ; elles sont sans équivoque.

La morale bourgeoise de l'époque est sévère pour la femme adultère ; Henriette, qui a déjà senti dans le public la haine grandir contre son mari malgré les démentis et l’appui des journaux partisans, craint le déshonneur ; elle est persuadée que, si Calmette a publié une lettre à sa première épouse de 1901 (expurgée des passages intimes), il est capable de publier d’autres lettres privées, datant de sa liaison extraconjugale avec Joseph.

L’assassinat

16 mars 1914 au matin : Henriette demande son avis à Monier, président du tribunal de la Seine. Un procès en diffamation ? Il le déconseille pour un homme public ; d’ailleurs il pense que la campagne du Figaro touche à sa fin après l’intervention de Poincaré. Monier n’a rien remarqué d’inquiétant dans l’attitude de Mme Caillaux qui s'est montrée « des plus calmes ».

Le président parti, elle se consacre aux rites banals : manucure, coups de téléphone, commande d’un dîner chez Potel & Chabot. Elle passe ensuite prendre son mari en voiture au ministère pour rentrer déjeuner ensemble chez eux 22, rue Alphonse de Neuville. « Ne faites rien » lui dit son mari après avoir écouté son entretien avec le président Monier.

Après le déjeuner, Caillaux part pour le Sénat et Mme Caillaux s’occupe de ses affaires, après avoir dit qu’elle n’irait pas au dîner prévu à l’ambassade d’Italie, car elle ne se sent pas bien.

En dépit de ce malaise, elle se rend à un bureau de placement pour y chercher une cuisinière puis chez l’armurier Gastinne-Renette où elle achète un revolver Browning, après en avoir essayé deux au stand en sous-sol.

A quatre heures trente, elle est chez elle, se change pour une tenue élégante d’après-midi : « Je ne savais pas encore si j’irais à un thé auquel j’étais invitée ou au Figaro. »

Elle écrit à son mari : « Mon cher bien-aimé, Quand ce matin, je t’ai rendu compte de mon entretien avec le président Monier, qui m’avait appris que nous n’avions en France aucune loi pour nous protéger contre les calomnies de la presse, tu m’as dit que ces jours-ci tu casserais la gueule à Calmette. J’ai compris que ta décision était irrévocable. Mon parti fut alors pris : c’est moi qui ferai justice… »

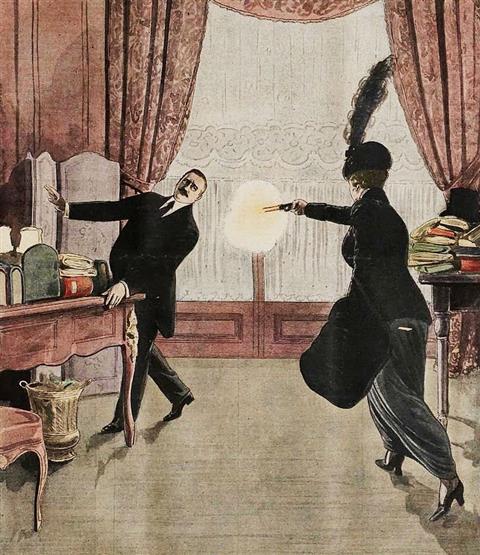

A 5h15, elle est au Figaro, dans le salon d’attente du directeur, le revolver dans son manchon. Le directeur la reçoit dans son bureau, il n’a que le temps de contourner son bureau après avoir désigné à Mme Caillaux le fauteuil où s’asseoir, après qu’elle lui eut dit « Vous devez bien vous douter de l’objet de ma visite »

Un seul coup de feu, Calmette s’écroule, puis tout le chargeur est vidé. Quatre belles arrivent en plein corps. Alors que les huissiers, accourus, la poussent dans un bureau voisin, elle s’écrie : « Il n’y a plus de justice en France, je me suis fait justice. »

Calmette meurt quelques heures plus tard dans la clinique Hartmann à Neuilly.

Le lecteur du Figaro qui attendait les pièces annoncées avec curiosité, en est pour ses frais. Raymond Poincaré fera les commentaires suivants sur la campagne de Gaston Calmette : « Il a mêlé à des accusations d’ordre politique, qu’il était de son droit de porter contre un adversaire puissant, un trop grand nombre d’allégations non contrôlées ».

Caillaux quitte la politique avant d’être réélu

Henriette sortant du cabinet du juge d’instruction, entourée de deux inspecteurs

Joseph Caillaux démissionne dès le lendemain, 17 mars. Sa femme est inculpée de meurtre avec préméditation ; elle est incarcérée à la prison Saint-Lazare.

L’émotion dans le pays est à son comble, la campagne anti-Caillaux plus violente que jamais ; l’Action française organise un rassemblement contre l’ancien ministre « assassin et vendu ». Le monde politique est touché dans son ensemble, à l’image du portrait de madame Caillaux sous un grand chapeau vendu sur les boulevards par les camelots : « Demandez le chapeau de Mme Caillaux, il n’est Poincaré (point carré), il est Briand (brillant) de Barthou (partout), il n’a pas Delcassé (d’aile cassée), elle n’a plus Calmette (qu’à le mettre)… »

Le retrait de Joseph Caillaux est de courte durée ; une pétition est lancée dans la Sarthe en faveur de sa candidature aux élections législatives des 26 avril et 10 mai 1914. Les remous de la capitale ne troublent pas ses électeurs ; il est réélu député de sa circonscription dès le premier tour. Notons qu’un duel l’opposera à son adversaire pour une affiche que ce dernier juge offensante ; chacun tire une balle en l’air, ce qui vaudra ce commentaire de la presse : « Sa femme tire mieux que lui… »

Le procès d’Henriette (et de Joseph)

(gallica.bnf.fr)

Le procès s’ouvre le 20 juillet, près d’un mois après l’assassinat de l’archiduc d’Autriche, François-Ferdinand.

Selon Charles-Maurice Chenu, fils de l’avocat de la famille Calmette, madame Caillaux n’a rien à craindre du président, le conseiller Albanel, « un homme qui préférerait être ailleurs » ; quant au procureur Fabre, dont Caillaux craint le fameux rapport, il a été muté à Aix.

Sur le banc de la Défense, Me Fernand Labori, le grand avocat de l’époque qui fut le défenseur de Dreyfus, de Zola, de l’anarchiste Vaillant (cf. 22) et de Thérèse Humbert (cf.24), « la chaleur, l’envolée, la tumultueuse indignation » selon Chenu.

La salle d’audience est surchauffée, les partisans de l’ancien président du Conseil sont nombreux.

L’entrée de Mme Caillaux fait bien entendu sensation, « femme blonde, rose, un peu épaisse, physionomie banale », la parole claire à l’inflexion douce.

Le président Albanel interroge Mme Caillaux « avec une politesse parfaite : celle d’un homme qui a dîné à côté d’une femme quelques mois auparavant » (Chenu). Mme Caillaux : « On voulait atteindre en lui le chef du parti radical, on voulait atteindre la République. » « J’ai compté, dit-elle en quatre-vingt-quinze jours, 138 articles contre mon mari dans le Figaro. »

Son mobile ? Le risque de voir publiées deux lettres intimes de 1909.

Caillaux est cité comme témoin le deuxième jour. Suit M. Latzarus, du Figaro, qui évoque les derniers instants de son directeur et en vient à parler des « Verts du Quai d’Orsay » qui étaient dans la poche de Calmette ; à l’étonnement général, c’est Me Chenu lui-même qui invite le journaliste à parler d’autre chose, étant donné les tensions entre la France et l’Allemagne ; celle-ci considérerait comme un casus belli la divulgation des « verts ». Omerta générale.

On en arrive aux conditions dans lesquelles le meurtre s’est produit : l’arme, le browning, a la gâchette sensible. Voici les considérations du colonel Aubry, ancien directeur des Ateliers de Puteaux : si le premier coup est visé, les autres sont partis tout seuls et au hasard ; c’est en tombant que Calmette s’est trouvé sur leur trajectoire.

Calmette aurait pu être sauvé ; les médecins ont « manqué d’audace » selon le Dr Doyen, de grande renommée internationale, qui n’a rien vu, a tout reconstitué et arrive avec une brochure illustrée. Il enfile un pardessus sur lequel il a figuré le parcours des balles, mime les gestes de Calmette.

Madame Gueydan, le témoignage attendu par tous :

C'est la détentrice du fameux secret dont on attend la divulgation, à savoir les photographies des lettres intimes. Tout le monde comprend qu’elles sont dans son sac à main. Elle reconnaît qu'elle a adressé les lettres au Figaro ; elle dit « je suis l'épouse, moi ». Elle parle longuement et dignement, la voix entrecoupée de sanglots, de l’arrivée de l’intruse dans son ménage, de l’atroce complot tramé pour la mettre à la porte et qui n’attend, pour éclater, que le lendemain des législatives.

Lecture est faite des lettres, rien de politique dans tout cela : « Plains-moi, mon amour ; dis-toi surtout, ou plutôt répète-toi ce que tu sais bien, que je t’adore et que je suis à toi. Mille millions de baisers sur ton petit corps adoré. »

La seconde plus longue, seize pages, dit l’embarras de Caillaux à consentir au divorce auquel le presse Mme Raynouard : « en aucun cas, je ne bougerai avant les élections » ; « ce qui est pénible… c’est que pendant de longs mois nous devrons avoir recours à d’infinies précautions… » etc.

D’autres témoins :

Paul Bourget, Louis Barthou, le Président de la République, Raymond Poincaré, ce qui est un précédent.

Un incident se produit avec Henry Bernstein, témoin de moralité cité par la partie civile ; attaqué par la défense sur le fait qu’il avait jadis quitté la caserne après sept mois de service sans demander l’avis de personne, une désertion en temps de paix, l’écrivain réagit en s’élevant contre le spectacle inconcevable d’un homme « qui monte sur le cercueil de la victime de sa femme pour parler de plus haut ».

La défense se doit de relativiser la moralité de la victime en évoquant deux confortables legs du fondateur des magasins du Louvre, M. Chauchard, et d’une certaine Mme Boursin. Caillaux a eu ces chiffres du testament de Calmette. Le président s’étonne et lui demande comment il s’est procuré ces chiffres : « De la même façon que M. Calmette a eu la lettre « Ton Jo » ».

Plaidoiries :

Me Chenu, pour la partie civile : « M. Caillaux a d'exceptionnelles qualités d'esprit, une mémoire prodigieuse, mais avec des lacunes et des défaillances inexplicables, une haute intelligence, mais dépassée par l'opinion que, visiblement, il en a, d'une ambition sans frein ni limite, mais curieusement impatiente des obstacles, comme législateur faisant les lois, comme ministre les faisant appliquer, mais ne pouvant, pour lui, en supporter le joug comme citoyen : étendant sa main souveraine sur les trois pouvoirs, cherchant à les réunir, alors que les lois et le bien de l'État exigent qu'ils soient séparés; voulant être obéi; autoritaire, décidé à briser ceux qui lui résistent, à faire fléchir et à écarter de sa route, par tous les moyens, ceux qui l'embarrassent et qui le gênent; bref un de ces hommes dont la puissance est faite de leur propre audace et de la crainte qu'ils inspirent...» Il associe le couple dans l’assassinat, mais c’est Caillaux la cible. Concernant Mme Caillaux, il insiste sur le sang froid avec lequel le crime a été commis. L’alibi des lettres compromettantes ? Où sont les détails épicés pouvant être repris par le pamphlétaire le plus vil ? Il n’y a rien, rien, rien ; alors, il faut bien revenir à la crainte du document Fabre. Madame Caillaux s’évanouit au milieu de la plaidoirie.

Pour Me Hernaux, procureur général, il y a bien eu préméditation mais elle a des circonstances atténuantes, non par la publication très hypothétique des lettres intimes mais par l’impitoyable campagne. Il demande une condamnation qui ne soit pas inférieure à cinq ans.

Me Labori veut être le seul à prendre la parole. Il se défend d’attaquer Calmette qu’il a connu, puis rend un hommage au caractère de Joseph Caillaux pour effacer l’impression produite par la déposition de Mme Gueydan ; « Si je paraissais croire que M. Caillaux n'avait pas de griefs contre Mme Gueydan, je ferais sourire tout Paris. M. Caillaux s'est conduit en galant homme.» Il insiste sur l’intolérable ingérence dans leur vie privée et l’indignation et la crainte du déshonneur qui pousse une femme (une faible femme) à un acte irréfléchi, passionnel, donc sans préméditation. Il demande l’acquittement, s’appuyant sur la jurisprudence de autres affaires similaires, « Si Calmette était là, il serait le premier à demander l’acquittement… il reverrait cette atroce campagne qu’il a faite contre le couple Caillaux ». Un acquittement pour mettre fin au cauchemar et « garder nos colères pour les tourner vers l’ennemi du dehors. »

28 juillet 1914, verdict, la réponse des jurés est « Non » aux accusations ; c’est un mélange d’applaudissements et de cris « Assassin ! Assassin ! ». Un avocat bondit sur une table, face aux jurés : « Vive la France ! A bas les vendus ! » La confusion est telle que la cour est sortie sans même rendre son arrêt, avant de revenir plus tard. Acquittement.

Le Figaro titre le lendemain « le plus gros scandale de notre époque ». Des manifestants descendent dans la rue, des militants d'extrême-droite saccagent le quartier du Palais de Justice.

Ce même 28 juillet, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.

Après l’affaire

Joseph Caillaux, hostile à la guerre, devient le chef de file des partisans d’une paix sans annexion ni indemnités, fidèle à son idée de rapprochement franco-allemand. Il est peu à peu abandonné de tous ; son immunité parlementaire est levée en décembre 1917. Il sera arrêté en janvier 1918 pour « intelligence avec l’ennemi ».

La Haute Cour de Justice de 1920

Il ne sera jugé qu’en février 1920, condamné à trois ans d’emprisonnement et à la privation de ses droits civiques, mais pour « correspondance avec l’ennemi ».

Caillaux à nouveau ministre des Finances en 1925

Amnistié en janvier 1925 par le Cartel des gauches, il est élu sénateur. Puis il est à nouveau ministre des Finances dans les gouvernements Painlevé puis Briand jusqu’en 1926. Il fait un dernier passage dans ce ministère en 1935. Il vote les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 avant de se retirer ; il meurt à Mamers (Sarthe) en novembre 1944.

Georges Clemenceau a dit de lui : « Il avait une sorte d'allant, de courage, physiquement une élasticité qui me plaisait […]. C'était peut-être une victime de ma férocité bien connue, mais à coup sûr pas un sauveur ». Poincaré dans ses Mémoires : « Il a toujours des gens véreux à sa solde. » « Insolent à ravir » dira Marcel Sembat.

Henriette est restée à ses côtés, elle s’est inscrite à l’Ecole du Louvre et soutient une thèse remarquable sur le sculpteur Dalou. Elle décèdera un an avant son mari.

Et l’impôt sur le Revenu ?

Il est finalement adopté en complément des « quatre vieilles » en décembre 1913. Son taux ne dépasse pas 4% !

Pour en savoir plus :

Le Procès de Madame Caillaux, Charles-Maurice Chenu (Ed. Arthème Fayard, 1963)

Henriette CAILLAUX - l'assassinat du Directeur du Figaro - Greffier Noir (Virginie Ikky, 2009)