7 : Mercredi 5 avril 1606 – Vermond, l’amant éconduit, tue son rival

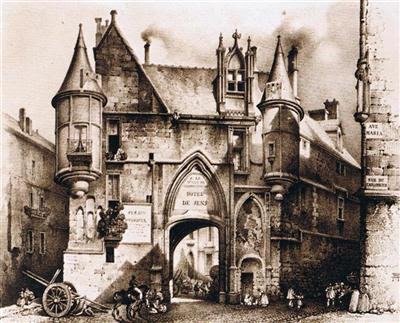

Hôtel de Sens (4e)

Sommaire :

Le mariage avec Henri de Navarre et les terribles jours qui ont suivi

L’hôtel

C'est la demeure parisienne des archevêques de Sens, rappelons que l’évêché de Paris dépendait de l’archevêché de Sens, jusqu’en 1622. Un premier hôtel avait été construit au XIVe siècle, à la place d’une maison et d’un jardin, propriétés de Pierre Marcel, l’oncle d’Etienne Marcel. L’hôtel se trouvait dans l’enceinte de l’hôtel Saint-Pol (cf.04)

Le fastueux édifice actuel fut construit entre 1495 et 1519, un bâtiment médiéval dans son organisation défensive (échauguettes et donjon, porche gothique), avec les premières influences Renaissance, en particulier dans les fenêtres hautes.

L’évêché de Paris devenant archevêché en 1622, les prélats de Sens vont peu à peu délaisser l’hôtel, tout en restant propriétaires ; il est alors loué à des particuliers et à des industriels. En 1689, les fermiers des « Messageries, coches et carrosses de Lyon, Bourgogne et Franche-Comté » louent des parties du bâtiment, et déménagent en 1743 laissant un Hôtel de Sens très délabré.

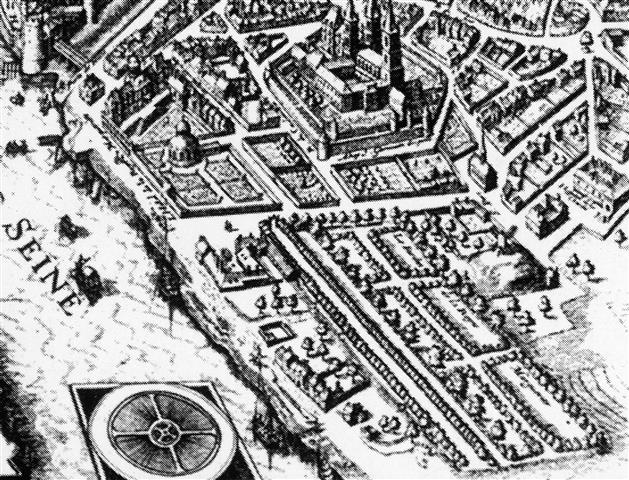

A droite, plan-relief de l’hôtel au XIXe siècle (musée du Carnavalet)

Bien national en 1790, vendu en 1797, il devient blanchisserie, fabrique de conserves, abrite à nouveau des messageries ou devient encore dépôt de verrerie (la cour est alors couverte d’une verrière). Les étages, quant à eux, sont occupés par des garnis.

Profondément transformé et dégradé, l’hôtel est acheté par la ville de Paris en 1911 et devient l’îlot insalubre n° 16. Il est heureusement classé l’année suivante. Celui que nous voyons aujourd’hui est donc en partie reconstitué plus que restauré, le côté jardin en particulier.

Parmi les occupants avant sa déchéance, des prélats tels Louis de Bourbon-Vendôme, prince de sang. Michel de Nostredame, alias Nostradamus, qui y logea alors qu’il était l’invité de Catherine de Médicis en 1555. La cour défile alors dans l’hôtel, désireuse d’entendre ses prédictions car le mage, qui a bien profité de son séjour, est cloué au lit par une crise de goutte. Lui succède le cardinal de Lorraine, Louis de Guise, frère de François et oncle de Henri le Balafré ; l’endroit devient ainsi un des bastions de la ligue pendant les guerres de religion.

Enfin, Marguerite de Navarre : abandonné après ces terribles années, Henri IV en fait la résidence de son ex femme, revenue de ses longues années d’exil forcé à Nérac puis au château d’Usson (cf. plus bas).

La Reine Margot à l’hôtel de Sens

La reine a 52 ans quand elle s’installe dans l’hôtel de Sens en août 1605, hôtel mis à sa disposition par le grand aumônier Renaud de Beaune, en attendant que la demeure qu’elle se fait construire au Pré-aux-Clercs, près de Saint-Germain-des-Prés, soit achevé. Elle y mène la même vie extravagante qu’en exil malgré les recommandations du roi qui lui conseillait amicalement de "ne plus prendre la nuit pour le jour et le jour pour la nuit".

Marguerite de Navarre par Rubens

Elle est devenue « horriblement grosse », plus encore qu’au temps de sa jeunesse quand Charles IX l’appelait déjà « ma grosse Margot » ; « pour se rendre de plus belle taille, elle faisait mettre du fer blanc aux deux côtés de son corps pour eslargir la carrure ; il y avait bien des portes où elle ne pouvait passer ». Elle est chauve mais fait tondre, de temps à autre, des valets de pied afin de se faire une perruque blonde avec leurs cheveux ; elle a le teint couperosé et c’est pour le dissimuler qu’elle a lancé en France l’usage de la poudre.

Comme au temps de Nérac (cf. plus bas), elle garde le goût des jeunes hommes. C’est jusqu’alors le comte de Vermond mais le trouvant trop âgé, il a 20 ans, elle le remplace par un nommé Julien Date, 18 ans, fils de charpentier et ex-laquais d’un maître de chapelle, qu’elle fait nommer Date de Saint-Julien.

Margot et Julien restent enfermés en tête-à-tête pendant des journées alors que l’hôtel devient tripot et lieu de fêtes.

Mercredi 5 avril 1606 :

Si l’ex reine de France mène une vie dissolue, elle fait cependant régulièrement ses dévotions. Le 5 avril 1606, elle revient justement en carrosse de l’église des Célestins ; la voiture s’arrête à la porte de l’hôtel, Julien Date s’apprête à aider son amante à descendre lorsque surgit Vermond, l’ex amant éconduit. Celui-ci tue son rival d’un coup de pistolet dans la tête avant de s’enfuir.

Margot jure de ne plus boire ni manger avant la mort du coupable. Vermond est arrêté rue Saint-Denis et ramené à l’hôtel de Sens : « Qu’on le tue, ce meschant, tenez, tenez, voilà mes jarretières, qu’on l’étrangle ! ». L’échafaud est dressé à l’endroit même du crime le 8 avril. Vermond a la tête tranchée sous les yeux de Margot à sa fenêtre.

Henri IV lui fait savoir qu’il « y avait dans la Cour d’aussi braves et galants écuyers que Saint-Julien et que quand elle auroit affaire on lui en trouveroit encore plus d’une douzaine qui le voudroient bien. »

Deux jours plus tard, le 10 avril, Margot ayant pris l’hôtel de Sens en horreur, le quitte pour traverser la Seine et s’installer au Pré-aux-Clercs. L’ « hôtel de la Reine » devient le nouveau rendez-vous des écrivains et des artistes ; Marguerite de Navarre rend ainsi fréquentable ce quartier, jusqu’alors réputé pour être le rendez-vous des duellistes et des étudiants ; le quartier à la mode va, dès lors, se lotir de propriétés aristocratiques. Margot y réside jusqu’à sa mort en 1615, tenant une cour où elle mêle dévotion et volupté. Henri IV vient souvent lui rendre visite et c’est en voyant ses jardins que Marie de Médicis a l’idée de réaliser, de l’autre côté du fleuve, le Cours-la-Reine. La reine lègue l’hôtel à Louis XIII qui le vendra pour régler les dettes de la défunte. Le parc est loti, on perce les rues de Lille, de Verneuil et de Beaune. Lille et Verneuil semblent suivre les anciennes allées du parc.

Il ne reste rien de ce bâtiment.

Margot avant l’hôtel de Sens

Catherine de Médicis, épouse puis veuve de Henri II (cf.06), eut sept enfants, dont trois morts en bas âge ; quatre garçons, parmi lesquels les trois derniers Valois, François II, Charles IX et Henri III, et trois filles, dont Marguerite, la dernière fille viable.

Née en 1553, elle est d’une éclatante beauté, Brantome dit d’elle : « […] ses traits sont beaux, ses linéaments tant bien tirés, et ses yeux si transparents et agréables, qu'il ne s'y peut rien trouver à dire : et, qui plus est, ce beau visage est fondé sur un corps de la plus belle, superbe et riche taille qui se puisse voir, accompagnée d'un port et d'une si grave majesté, qu'on la prendra toujours pour une déesse du ciel… ». Marguerite a peu connu son père, mort alors qu’elle n’a que six ans, et entretient des rapports distants avec sa mère, qu’elle craint autant qu’elle admire. Ses rapports sont, en revanche, excellents avec ses frères, dans un premier temps tout du moins.

Catherine, régente après la mort de son mari, et consciente de l’affaiblissement du royaume, mène une politique où l’alliance par mariage occupe une place importante. Son fils aîné, le frêle François, épouse, du vivant de Henri II, la jeune reine d’Ecosse, Marie Stuart ; la fille aînée de Catherine, Elisabeth, épouse le puissant roi d’Espagne, Philippe II, celui qui déclarera que la Saint Barthélemy a été le plus beau jour de sa vie ; Claude épouse un duc de Lorraine, membre de la puissante famille des Guise ; enfin Charles devient le mari d’Elisabeth d’Autriche.

Pour Marguerite, que le XIXe siècle et Alexandre Dumas surnommeront Margot, Catherine s’intéresse d’abord à Don Carlos, le fils de Philippe II, qui s’y oppose, puis au roi Sébastien du Portugal, garçon austère obsédé par la chasse aux païens et aux hérétiques.

Marguerite est plutôt sensible à la carrure athlétique de Henri de Guise, le « balafré », le chef du parti catholique. Le jeune duc n’est pas insensible au charme de la jeune fille de quinze ans et le vieux cardinal de Lorraine repère le manège, voit déjà son neveu roi de France : la liaison est encouragée, Henri et Marguerite deviennent amants. Cette liaison avec le chef ambitieux d’une puissante famille, un chef militaire belliqueux, n’est du goût ni de Charles IX, ni de la reine mère ; la réaction de la famille royale est donc violente. Ici prend naissance la « haine fraternelle durable » avec Henri, le frère de Margot et futur Henri III.

Henri III, le dernier Valois

Le mariage avec Henri de Navarre et les terribles jours qui ont suivi

Catherine de Médicis songe alors à Henri de Navarre. Il est également né en 1553, fils du catholique Antoine de Bourbon, chef de la maison des Bourbons et de la huguenote Jeanne d’Albret, reine de Navarre. Henri, un solide gaillard mais courtois qui prend tôt le goût des femmes. Après un séjour à la Cour dès l’âge de neuf ans, il revient vivre auprès de sa mère dans le Béarn et se rapproche du parti protestant, sous la tutelle de l’amiral de Coligny.

Bien que Marguerite répugne à épouser un huguenot, l’accord est scellé entre Catherine et Jeanne d’Albret ; l’ « union exécrable », selon le général des Jésuites, aura lieu et ce sera à Paris, le 18 août 1572. La reine de Navarre, ne pourra y assister puisqu’elle meurt le 10 août.

C’est donc une délégation huguenote habillée de noir qui arrive à Paris, parmi lesquels 300 gentilshommes. Sombre présage.

18 août 1572 : il y a foule autour de Notre-Dame devant laquelle on a installé une estrade ; il n’est pas question qu’un adepte de la Réforme pénètre dans le sanctuaire papiste. La cérémonie a lieu dans la cathédrale sans le marié qui attend dans l’évêché. Ce n’est qu’à la sortie de la cérémonie qu’il peut enfin embrasser son épouse.

Il s’ensuit trois jours de fêtes entamées par un festin à l'évêché, puis un bal au Louvre, un grand spectacle et mascarade dans de somptueux décors, une bataille à laquelle participent Navarre, le roi et ses frères, etc. Mais c'est une cérémonie sous tension, les accrocs sont nombreux entre les partis.

22 août en fin de matinée, Coligny est blessé d’un coup d’arquebuse ; la maison d’où provient le tir appartient à un chanoine, fidèle du duc de Guise. Scandalisés, les huguenots tiennent conseil, alors que le roi et sa mère sont dans le désarroi. Coligny demande réparation et menace le roi et Catherine ; dix mille hommes sous son commandement campent près de Paris. Catherine, qui craint la puissance de l’amiral, prend peur, se retire dans son château des Tuileries. C’est dans les jardins qu’est prise la décision d’exécuter Coligny et les principaux chefs protestants par Catherine accompagnée de Tavannes, lieutenant-général du roi, Nevers et Retz.

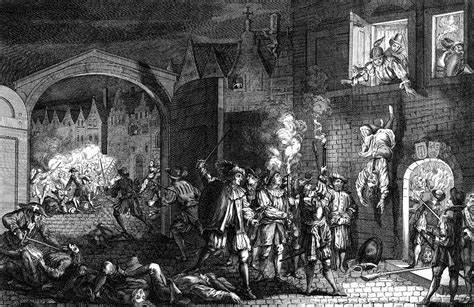

Les milices, convoquées le lendemain dimanche, jour de la Saint-Barthélémy, occupent de fort grand matin, les ponts, les places, les passages et les portes qu’on ferme. « La nuit prochaine, que dans chaque maison un homme se trouve armé, muni d’une torche et d’une écharpe blanche autour de son bras gauche ; qu’à chaque fenêtre, il y ait un flambeau. La cloche du Palais sonnera le signal. Qu’il n’échappe aucun impie qui se cachât dans les maisons [Claude Marcel dixit]. » On attend le lever du jour pour ne laisser aux proscrits aucune chance de fuite dans l’obscurité.

Le tocsin sonne. Les massacres commencent, jusqu’à l’intérieur du Louvre ; un gentilhomme gravement blessé trouve même refuge dans la chambre de Marguerite.

Ce n’est pas une douzaine mais 3.000 victimes qui sont exécutées dès avant midi. Le carnage dure plusieurs jours ; les massacres touchent ensuite la Province, Bordeaux fermera le cycle le 3 octobre…

Après le massacre

Les princes de sang, Navarre et Condé, sont épargnés mais le mariage qui devait sceller la réconciliation entre catholiques et protestants se termine dans un terrible bain de sang. Marguerite assiste impuissante et épouvantée ; elle est maintenant tenue en suspicion à la fois par son mari et par la couronne, les rapports du couple ne peuvent que se détériorer.

Henri de Navarre est contraint de se convertir au catholicisme ; assigné à résidence à la cour, il feint d’accepter son sort mais délaisse sa femme, se rapproche d’elle lorsque cela sert ses intérêts et multiplie les maîtresses, avant de réussir à s’enfuir en février 1576 et rejoindre ses partisans. Le mariage n’est plus qu’une association, Marguerite n’est toujours pas enceinte après trois ans. Elle prend un amant, Bussy d’Amboise. Henri III, le nouveau roi depuis 1574, la tenant pour complice de l’évasion de son mari, elle reste recluse au Louvre.

Bussy d’Amboise

Nérac

Dans l’Histoire, le souvenir de Catherine de Médicis reste associé au massacre de la Saint-Barthélémy bien que ce soit surtout le parti des Guise le responsable de la tragique dérive. La reine mère a eu pour obsession de restaurer l’autorité du roi en dialoguant avec les partis adverses, c’est une inlassable négociatrice et c’est la raison pour laquelle elle entame, la soixantaine approchant, un voyage aventureux dans les provinces du Midi en 1578. Son objectif est de réconcilier Henri avec Margot, Navarre étant devenu, avec Condé, le chef des protestants. La rencontre entre la reine mère et Henri a lieu en octobre 1578. Catherine et son gendre s’accordent sur les modalités d’exécution du dernier édit de pacification — c’est l’objet de la conférence de Nérac en 1579 — puis la reine mère regagne Paris.

Ce sont les retrouvailles entre les deux époux ; le couple et sa cour s’installent au château de Nérac, à distance du Béarn calviniste, près d’Agen. On y mène grand train : parties de chasse, jeux et danses, à l’indignation des pasteurs. Marguerite s’emploie à créer une cour raffinée ; il se forme autour d’elle une véritable académie littéraire, dont font partie Agrippa d’Aubigné et Montaigne. Séducteur incorrigible, Henri de son côté s’éprend de deux demoiselles de compagnie de la reine et entretient, jusqu’en 1590, une liaison avec Diane d’Andoins, catholique à qui il propose même le mariage ; Margot, de son côté, a pour amant un compagnon de Navarre, le vicomte de Turenne. A Nérac, « l’aise y amena les vices, comme la chaleur les serpents » selon le calviniste Agrippa d’Aubigné, « la cour y fut un temps douce et plaisante ; car on n’y parlait que d’amour, et des plaisirs et passe-temps qui en dépendent », selon Sully.

Marguerite soutient cependant son mari lorsque éclate la septième ( !) guerre de religion et favorise la paix en faisant intervenir son frère, François d’Anjou. Mais la discorde est trop grande dans le couple. Margot revient à Paris en 1582 où elle est accueillie froidement par le roi ;elle finit par être chassée de la cour l’année suivante.

Recluse à Usson

Marguerite est arrêtée, promenée de château en château. La haine du roi envers sa sœur est à son comble : « plus je vais en avant, plus je ressens et reconnais l’ignominie que cette misérable nous fait. Le mieux que Dieu fera pour elle et pour nous, c’est de la prendre », écrit le roi.

Côté Navarre, le coup d’éclat d’Agen a provoqué la rupture définitive.

Henri III assigne sa sœur à résidence dans la château d’Usson, au cœur de l’Auvergne, un château qui avait servi de prison sous Louis XI… « parmy les déserts, rochers et montagnes d’Auvergne » selon Brantôme. Marguerite y installe une petite cour, mais elle souffre néanmoins du manque de revenus et de l’isolement ; elle doit mener une vie spartiate.

La cour d’une reine sans royaume à Nérac ou à Usson

Henri IV, roi de France, mariage annulé

Deux morts successives vont adoucir la vie de Marguerite à partir de 1589 : celle de sa mère, Catherine, au début de l’année, puis celle de son frère ennemi, Henri III, assassiné quelques mois plus tard par le moine fanatique Jacques Clément.

Henri III de Navarre devient Henri IV et Marguerite est reine de France. Bien qu’il la laisse à Usson, le nouveau roi a besoin d’entrer en contact avec elle pour négocier l’annulation de son mariage afin qu’il ait enfin un héritier. Les négociations ne commenceront cependant qu’en 1593, après la fin de la guerre contre la Ligue et les Espagnols, et la conversion du roi au catholicisme. Henri souhaite se marier avec sa maîtresse Gabrielle d’Estrées, avec laquelle il vit depuis quelques années. Marguerite, qui ne peut s’effacer que devant une candidate de même rang, refuse. La mort brutale (et suspecte ?) de Gabrielle le 10 avril 1599, permet de sortir de l’impasse.

Marguerite accepte l’annulation le 25 octobre 1599, en échange de fortes compensations financières et le droit de conserver le titre de reine. La bulle papale d’annulation est prononcée.

Le 17 décembre 1600, Henri épouse à Lyon Marie de Médicis, qui mettra au monde le dauphin Louis l’année suivante. L’avenir de la dynastie des Bourbons est assuré. Notons que Marguerite et Marie entretiendront d’excellentes relations, et Marie fera du tout jeune Louis XIII son héritier.

Mais ce n’est donc qu’en 1605 que la reine Margot peut enfin revenir à Paris, après plus de vingt ans d’absence.

A lire : Hôtel de Sens (1, rue du Figuier) - Dictionnaire Historique des rues de Paris, Jacques Hillairet (ed. de Minuit)

Ralliant la Ligue, Margot entre en guerre

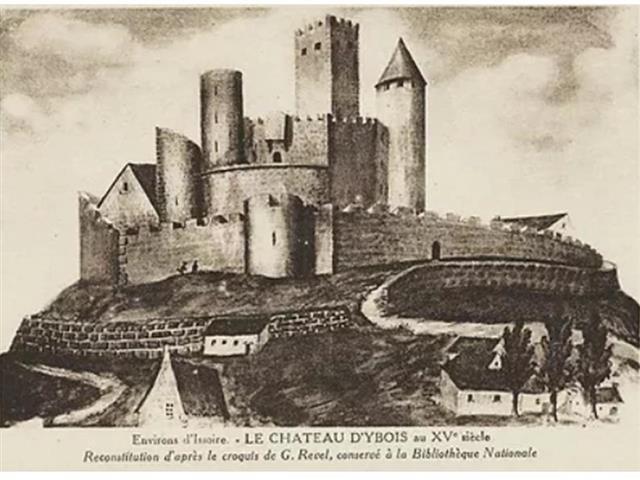

Rejetée à la fois par son mari, considérée comme stérile, Marguerite se rallie à la Ligue catholique, prend possession d’Agen, ville proche de Nérac dont elle est la comtesse ; elle recrute des troupes, fait consolider les fortifications et se lance à l’assaut des cités alentour avant de prendre la fuite à l’arrivée des troupes royales. Avec son amant et capitaine des gardes Gabriel d’Aubiac, elle se réfugie dans le château de Carlat en Auvergne, une autre de ses propriétés, d’où elle part au bout d’un an, à destination du château d’Ybois, au nord de l’Auvergne. Après un siège de quelques jours sans armes ni vivres, les troupes royales s’emparent du château ; Aubiac, malgré un maquillage, est pendu sur le champ par ordre du roi.

Défenestration de l’amiral de Coligny

La proximité du mariage avec ces massacres lui a valu le surnom de « noces vermeille ».

Diaporama (survoler l'image)