6 : Vendredi 10 juillet 1559 - La mort de Henri II

Rue Saint-Antoine, devant l’hôtel Sully (4e)

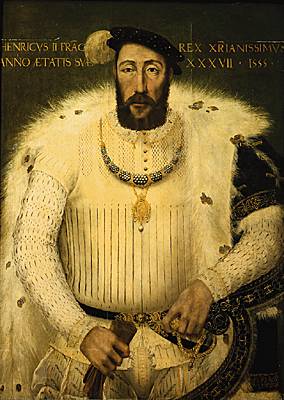

Henri II

Né en 1519, Henri de France est le deuxième fils de François Ier et Claude de France ; il porte le prénom de son parrain, Henri VIII d’Angleterre. Il eut une enfance peu enviable puisque lui et son frère aîné François furent otages de Charles-Quint en remplacement de leur père fait prisonnier à la bataille de Pavie. De six à onze ans, Henri resta enfermé dans le château de Pedraza en Espagne ; très isolé, dans l’incertitude constante de son devenir, il en garda de lourdes séquelles psychologiques. Cet homme à « la taille haute et bien prise, la figure belle et agréable, le teint un peu brun... », en conservera une nature taciturne « au point que nombre de ceux qui sont à la cour assurent ne l'avoir jamais vu rire une seule fois. »

Henri devient héritier de la couronne à la mort de son frère en 1536 et accède au trône en 1547 pour un règne de douze ans qui se terminera de façon tragique.

A son avènement, comme de coutume, les proches de son père sont évincés, telle Anne de Pisseleu, la maîtresse de François, d’autres sont emprisonnés et poursuivis par la justice royale. Les premières places au Conseil du roi reviennent au connétable Anne de Montmorency et deux membres éminents de la famille de Guise, François, père du futur « balafré » (cf. 07) et Charles, le futur cardinal de Lorraine.

Henri, Catherine et Diane

Le 28 octobre 1533, Henri de France épouse la florentine Catherine de Médicis, fille de Laurent II et unique héritière de ses biens ; sa mère meurt quelques jours après l'avoir mise au monde et son père trois semaines plus tard, de la syphilis.

Cette jeune fille de quinze ans qui ne parle pas bien le français est mal accueillie à la cour par certains ; la richesse de sa dot suscite des persiflages, elle hérite du surnom de « Banquière », de « fille des Marchands ». Et l’ombre d’une femme entache le mariage dès le début, celle de Diane de Poitiers. De vingt ans plus âgée qu’Henri, Diane, dame d’honneur de la reine Claude puis de la reine Eléonore, a été sa préceptrice et devient, au fil des ans, sa confidente, sa conseillère, et probablement sa maîtresse, un adultère qu’on date de 1538 d’après leur correspondance.

Henri prouve la profondeur de son amour par les faveurs royales qu’il octroie à sa favorite, des bijoux de la couronne, un hôtel parisien, le duché d’Etampes et, surtout, le château de Chenonceau ; en 1548, Diane est titrée duchesse de Valentinois. De par le roi, par son défunt mari ou autrement, Diane aura toute sa vie faire prospérer sa fortune.

Catherine et Diane

Bref, de quoi rendre Catherine particulièrement jalouse et amère. Elle souffre dans l’ombre de Diane, d’autant plus que le roi, par délicatesse, fait tout pour dissimuler sa relation extra-conjugale. Contrairement à son père, Henri se montre très secret dans ses relations intimes.

Amertume et souffrance aiguisées par le constat que le mariage n’aboutit à aucune naissance. La répudiation est évoquée et c’est Diane qui invite Henri à persévérer. Ce n’est qu’au bout de onze ans de vie maritale que naît enfin le premier enfant, en 1544 : François. Neuf autres suivront dont l'éducation sera confiée à Diane.

Les progrès de la Réforme et sa répression

La réforme calviniste et luthérienne avait commencé à s’implanter dans le royaume sous le règne précédent et continue sa progression sous celui de Henri II. La réaction du roi, sous l’influence de Diane, est la répression par la constitution d’une chambre ardente au Parlement de Paris. 500 arrêts contre les « hérétiques » sont prononcés entre 1547 et 1549 ; les catholiques sont seuls autorisés à ouvrir des écoles. En 1557, la répression est étendue aux catholiques qui hébergent les protestants ; l’édit d'Écouen de 1559 stipule que tout protestant révolté ou en fuite sera tué. Le roi embastille les parlementaires qui critiquent ouvertement sa politique.

La progression de la Réforme ne se ralentit pas pour autant, à l’image de la conversion du prince de Condé et des neveux d’Anne de Montmorency, dont Gaspard de Coligny (cf.07).

Une curieuse anecdote : en septembre 1557, Henri II est victime d’un attentat dont l’auteur est un dénommé Caboche ! (cf.05) L’auteur est vite maîtrisé, exécuté dans les heures qui suivent sans aucun jugement.

Affaires internationales

Les relations internationales sont marquées par la poursuite des interminables guerres d’Italie entreprises par ses prédécesseurs, avec pour objectif de s'opposer à la puissance d’un grand adversaire, Charles Quint.

Aux premières victoires, dont la prise de la Corse aux Génois et, dans le nord du territoire, la reprise des trois évêchés, Metz, Toul et Verdun avec l’aide des princes réformés d’Allemagne, succède une grave défaite : Philippe II, successeur de Charles Quint, allié à l’Angleterre de la catholique Marie Tudor et à la Savoie, bat les troupes de Henri II en 1557 à Saint-Quentin. Il s’ensuit le traité de Cateau-Cambrésis en avril 1559 aux termes duquel Henri II restitue à Philippe II toutes ses nouvelles possessions, à l’exception des Trois Evêchés. C’en est fini des rêves d’Italie des rois de France.

Pour sceller la paix, Henri II donne sa fille Elisabeth en mariage à Philippe II.

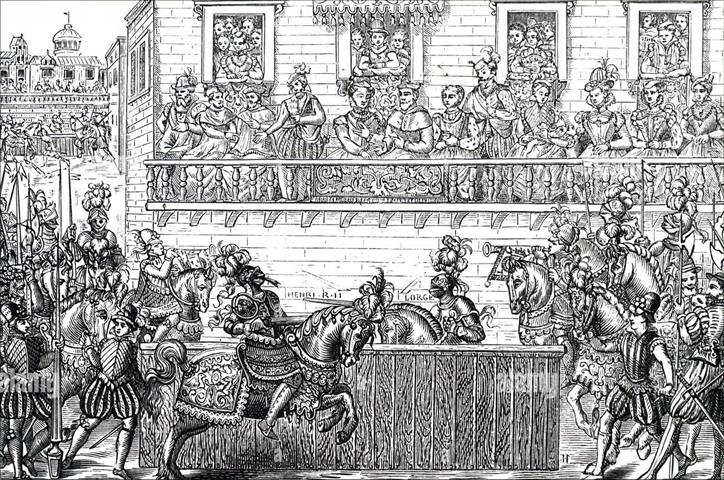

Le tragique tournoi

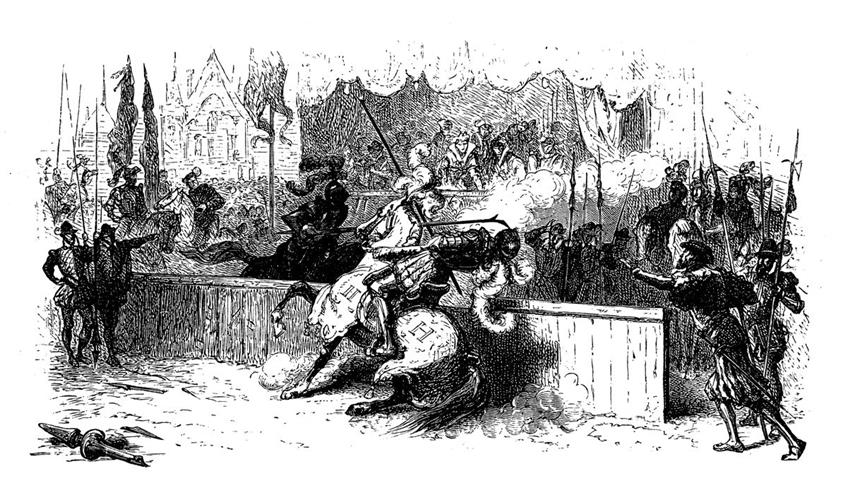

Nous voilà en juin 1559. C’est justement à l'occasion du mariage d’Élisabeth de France avec Philippe II (et de Marguerite de France, sa sœur, avec le duc de Savoie) qu’Henri II organise trois jours de fêtes grandioses.

Le clou des festivités est un grand tournoi organisé rue Saint-Antoine, la rue la plus large de Paris qui était telle que nous la voyons aujourd’hui. Les lices sont installées face à l’hôtel Saint-Pol (cf. 04) et à l’hôtel de Sully.

Henri II a été élevé dans la tradition chevaleresque, n’oublions pas que son père fut adoubé par Bayard à la fin de la bataille de Marignan, et à la cour de France, on a gardé la coutume qu'un jeune homme fasse le service à une dame avec l'accord de son mari ; en retour, celle-ci doit l'édifier dans ses mœurs, lui apprendre la galanterie et l'obliger à ses devoirs. Il est certain que Diane constitue la « dame » d'Henri au sens chevaleresque du terme.

Gabriel de Lorges, comte de Montgomery

Au cours du tournoi du 30 juin, deux premières joutes ont opposé le roi au capitaine de sa garde écossaise, Gabriel de Lorges, comte de Montgomery. Vainqueur, Henri II offre une troisième manche à son adversaire. Joute de trop : en se brisant, la lance de Montgomery soulève la visière du roi et pénètre profondément au-dessus de l’œil droit.

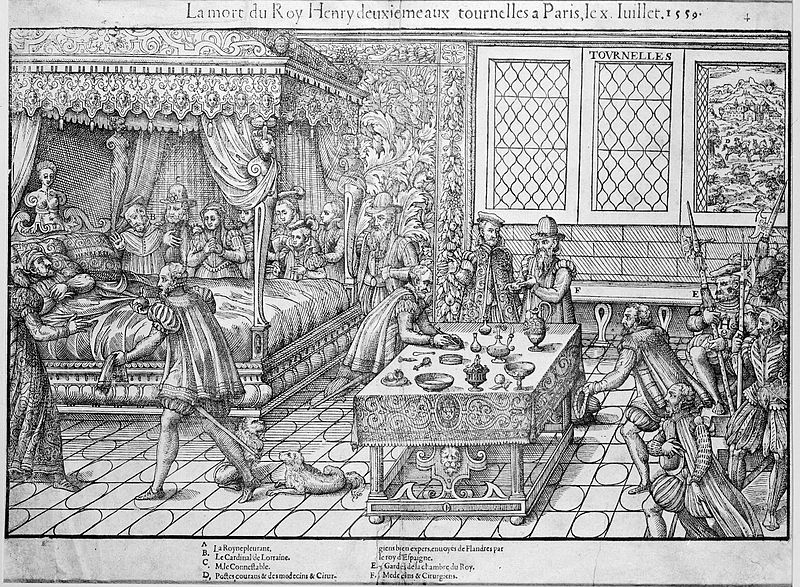

Immédiatement, le roi est emmené au château des Tournelles, tout proche (cf. plus bas). Médecins et chirurgiens sont appelés à son chevet : François Pidoux, médecin ordinaire du roi, Ambroise Paré, et même André Vésale, chirurgien personnel de Philippe II, appelé d’urgence de Bruxelles.

Ils tentent tout ce qu’ils peuvent. Pendant dix jours, on se demande s’il faut retirer la lance ou pas ; ils vont même jusqu’à infliger la même blessure à un condamné à mort pour pratiquer des « tests ».

En vain. Henri II mourra après dix jours d’une affreuse agonie, le 10 juillet.

Les entrailles et le cœur du monarque sont portés à l'église des Célestins et le corps est embaumé. Le 29 juillet, on expose l'effigie du roi sur une estrade haute de quatre marches et surmontée d'un dais, parée des ornements royaux. Pendant six jours, on lui sert les repas comme s'il s'agissait d'un être vivant. Le 5 août, l'effigie est enlevée, le cercueil seul reste exposé sur de simples tréteaux. Le 11 août, l'effigie et le corps sont portés solennellement à la cathédrale Notre-Dame, où l'on célèbre durant deux jours des messes de requiem. Ce n’est que le 13 août, qu’un cortège funèbre se rend à Saint-Denis.

Quant à Montgomery, il est enfermé illico presto dans une tour proche de l’enceinte de Philippe Auguste, qui porte désormais son nom. Libéré car aucune charge ne peut être retenue contre lui, il se réfugie en Angleterre. Mais il a la mauvaise idée de revenir en France aux côtés des huguenots. Pris dans un combat en 1574, il sera condamné à mort sous la pression insistante de Catherine de Médicis et exécuté le 26 juin 1574.

Les restes de la tour Montgomery

Après la mort de Henri II

Les contemporains décrivent la reine terrassée par la douleur ; elle décide de ne plus s’habiller qu’en noir, alors que le blanc était jusqu’à présent la couleur du deuil.

Diane s’était décemment abstenue de rendre visite au blessé. N’étant pas invitée le 13 août à faire partie du cortège funèbre, elle assiste de sa fenêtre au passage du convoi funèbre.

Diane de Poitiers est écartée du pouvoir, Catherine s’occupe à son tour de la redistribution des faveurs royales et s’empresse d’échanger le château de Chenonceau contre celui de Chaumont ; Diane est invitée à se retirer dans ses terres à Anet. Pas de volonté de vengeance de la part de Catherine qui laisse Diane profiter de ses biens donnés par le roi autres que Chenonceau ; elle mourra à Anet à 66 ans.

François II, le fils aîné âgé de quinze ans, succède à son père. Catherine lui conseille d’appeler au pouvoir les Guise, membres de la famille de son épouse, Marie Stuart. Mais c’est Catherine qui a l’ascendant sur le chétif roi ; intelligente, ouverte d’esprit, sensible à l’injustice, telle apparaît la reine mère durant les règnes des derniers Valois, et contrairement à la légende noire que l’Histoire lui a forgée, elle cherchera inlassablement à entretenir le dialogue avec les protestants durant ces années de troubles constants, et ce, contrairement à son défunt mari.

François II et Marie Stuart

François II ne règne que 17 mois. Catherine assure la régence pendant la minorité de son deuxième fils, Charles IX ; elle fait appel à un conseiller modéré, Michel de l’Hospital, multiplie les tractations avec les Réformés au mécontentement des ultra catholiques qui se regroupent autour des Guise. Son activisme politique mène à la paix de Saint-Germain-en-Laye en 1570, et au mariage de sa fille Marguerite à Henri de Navarre, le 18 août 1572, mariage de réconciliation mais qui aura de funestes conséquences (cf. 07).

A la fin de sa vie, Catherine quitte le Louvre

Elle se retire dans l’hôtel de Nesles, jadis à l’emplacement de la Bourse de Commerce et sans rapport avec la tour popularisée par Alexandre Dumas.

Elle vit là ses dernières années dans un Paris qui est alors sous la domination des Guise et de la Ligue Catholique ; elle est entourée de quantité d'objets, tableaux et autres souvenirs, ainsi que de son astrologue, Côme Ruggieri. La colonne lui permettant de consulter les astres est d’ailleurs le seul vestige de l’édifice. Particulièrement sensible aux révélations faites dans le sommeil et aux prédictions, on dit que Catherine se serait installée dans cet hôtel après qu’on lui eut prédit qu’elle mourrait près de Saint-Germain. Elle s’éloigna donc du château de Saint-Germain-en-Laye et de Saint-Germain l’Auxerrois, paroisse du Louvre. Elle mourra à Blois, âgée de 69 ans.

Un autre mage contemporain et consulté par Catherine, Nostradamus, avait pondu ce quatrain :

Le lion jeune le vieux surmontera

En champ bellique par singulier duelle

Dans la cage d’or les yeux lui crèvera

Deux classes unre, puis mourir, mort cruelle

Aucun contemporain n’y vit la prédiction de la mort accidentelle du roi.

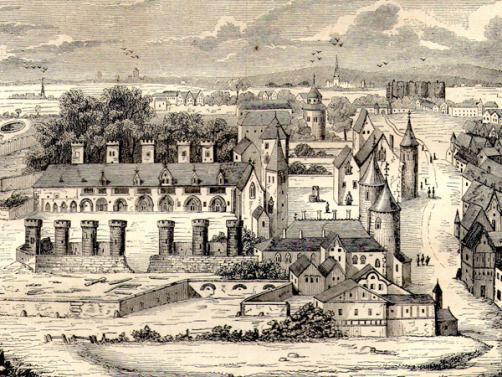

Le château des Tournelles (et la places des Vosges)

C’est dans cet endroit que Henri II connaît sa longue et douloureuse agonie. Catherine prend dès lors l’endroit en horreur et ordonne sa démolition en 1663.

Le château des Tournelles – qu’il ne faut pas confondre avec le château de la Tournelle qui se dressait quai Saint-Bernard – était un vaste parc conçu comme l’hôtel Saint-Pol (cf. 04) qui lui faisait face : des demeures, des chapelles, des étuves et des communs réunis par douze galeries de cloître et des préaux au milieu de parcs, jardins, prés et petits bois.

Son emplacement est un quadrilatère bordé par la rue des Tournelles à l’est, la rue Saint-Gilles, au nord, la rue de l’Egout, aujourd’hui rue de Turenne, à l’ouest et la rue Saint-Antoine.

En 1388, c’était une vaste et belle maison, propriété du chancelier Pierre d’Ogremont. Elle passa dans les mains de Jean de Berry, frère de Charles V, puis de Louis d’Orléans, frère de Charles VI, jusqu’à son assassinat en 1407 (cf. 05). Pendant l’occupation anglaise, ce fut la demeure de Bedford, régent de France pour le compte du roi d’Angleterre (cf. 05) puis des rois, de Charles VII à Louis XII - ce dernier y mourut le 1er janvier 1515 -, François Ier et Henri II.

Il n’en reste rien sinon la copie d’une des portes, portail sud de Saint-Nicolas-des-Champs.

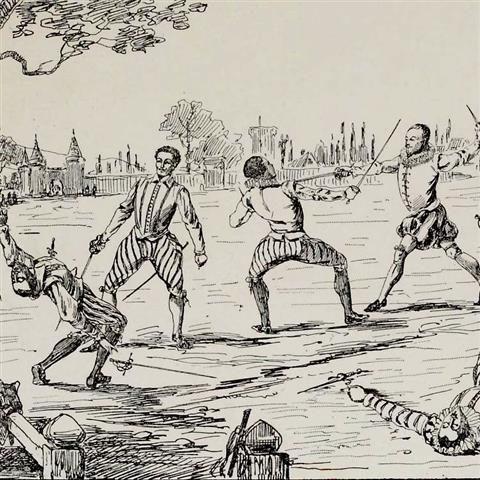

Après sa démolition, il fut remplacé un temps par un très important marché aux chevaux, où 1.000 à 2.000 chevaux changeaient de main chaque semaine et où eut lieu, en 1578, un des plus fameux duels, le duel des Mignons :

Le terme de mignon ne prend un caractère péjoratif que sous Henri III ; il désigne les membres de la garde personnelle des princes de sang, la plupart issus de la petite noblesse. Le 26 avril 1578, Charles d’Entragues, surnommé Entraguet, favori de Guise, défie Caylus, favori du roi, dans la cour du Louvre sous un prétexte futile, simplement motivé par l’envie d’en découdre. Le lendemain matin, dès 5 heures, ils se rencontrent au Marché-aux-chevaux. Caylus a comme seconds Livarot et Maugiron ; Ribérac et Schomberg sont ceux d’Entraguet. Les six champions se battent à mort. Maugiron et Schomberg sont tués ; Ribérac meurt le lendemain. Livarot, blessé à la tête, reste six semaines entre la vie et la mort et en réchappe. Caylus, avec dix-neuf blessures languit pendant trente-trois jours avant de trépasser. Entraguet n’a qu’une égratignure au bras. Ce duel, fameux, ajoutera au discrédit du roi Henri III.

Entraguet et ses compagnons

Ont bien étrillé les mignons,

Chacun dit que c’est grand dommage

Qu’il n’y en ait pas davantage

La place Royale : Le marché devenant de plus en plus cour des miracles, Henri IV le remplace par une grande place pour fêtes et défilés, qui manque à la capitale. Plus qu’une place, c'est une des premières opérations urbaines. Le lotissement commence en 1605 et l’ensemble est inauguré en 1612, à l’occasion du mariage de Louis XIII et d’Anne d’Autriche. Y assistent 10.000 spectateurs, 150 musiciens, 1.300 cavaliers et 4.000 fusées sont tirées du haut de la Bastille.

La place Royale reste pourtant un des lieux de rencontre préférés des duellistes, bien qu’interdits par Richelieu, le terrain de chasse des malandrins et coupeurs de bourse, attirés par la richesse des riverains, et les arcades le lieu de racolage des galantes. Il s’y déroulera quelques scènes scandaleuses. Ainsi un familier du duc d’Epernon donna à un soldat un « escu d’or s’il voulait baiser sa garce en plein midi place Royale ». Ce qui fut fait et il y eut foule au balcon.

Marion Delorme

Côté faits divers, il faut ajouter qu’au n° 11 habitait Marion Delorme, une très belle galante, contemporaine de Ninon de Lenclos, qui compta parmi ses amants des ducs, des chevaliers, des surintendants de finances, un Condé, un Coligny, voire Richelieu. Compromise dans la Fronde, elle reçut une lettre de cachet mais mourut avant d’avoir été embastillée ; au n° 4, le marquis de Favras, accusé d’avoir comploté l’enlèvement de Louis XVI ainsi que l’assassinat de La Fayette et Necke. Il fut condamné à être pendu (et non décapité). Lors de sa pendaison, un assistant lança « Saute, Marquis ! » resté célèbre. Claude Mauriac dans le Temps Immobile : « je lis Ce condamné a vu arriver la mort avec beaucoup de sang-froid ; il a dicté son testament d’une voix élevée et ferme ; il paroissoit s’atacher beaucoup au style et à la tournure des phrases il se faisoit tout relire, et rayoit ou ajoutoit selon les circonstances. Et cela quelques moments avant d’aller au supplice. »

Victor Hugo sut résumer l’histoire du lieu dans un raccourci saisissant : « c’est le coup de lance de Montgoméry qui a créé la place des Vosges ».

Le lieu du tournoi