L’hôtel Saint-Pol

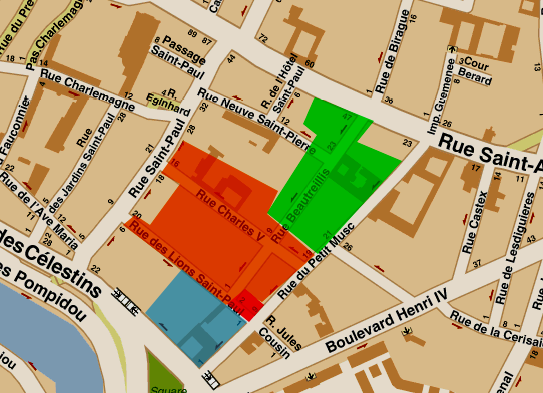

Emplacement dans un plan actuel et dans le plan de 1555

Une résidence royale aménagée à l’instigation de Charles V, traumatisé lors de l’invasion du palais de la Cité en février 1358 par Etienne Marcel et ses partisans alors qu’il était un dauphin de 18 ans (cf. 03). L’hôtel est construit sur des terrains acquis par le roi entre 1361 et 1365. Ce n’est pas un seul palais mais un ensemble de bâtiments reliés par des cloîtres et des tonnelles. Il occupe un quadrilatère actuellement délimité par les rues Saint-Paul, Saint-Antoine, du Petit-Musc et le quai des Célestins.

Légitimement méfiant des réactions des Parisiens, Charles V voulait cette résidence hors de l’enceinte de Philippe-Auguste et sur la route du château de Vincennes, facilement défendable en cas d’insurrection.

Plusieurs bâtisses, dont le palais de la Reine où on accède par l’actuelle rue Saint-Paul, alors que l’entrée du logis du roi donne sur le quai ; Charles V y fait aménager une salle pour le Conseil et une tour carrée qui abrite une partie du trésor royal.

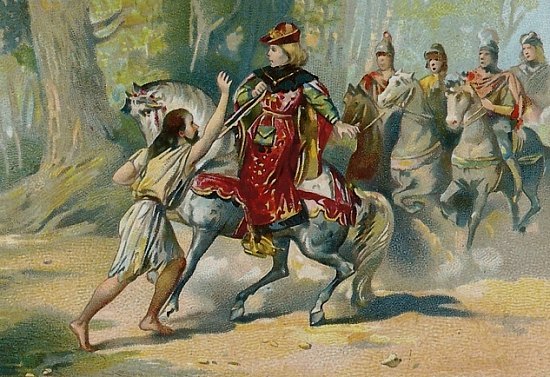

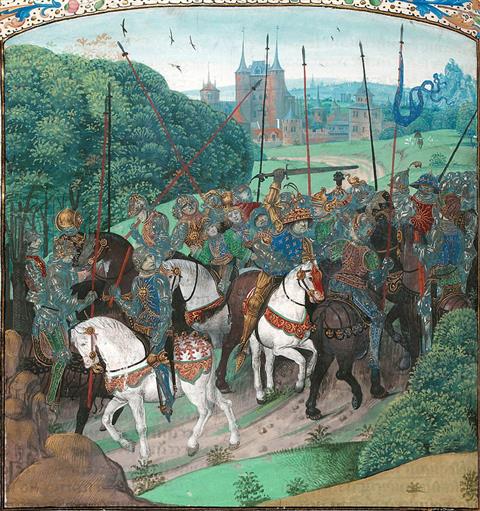

Les chroniques de Jean Froissart contiennent une miniature qui représente l'entrée d'Isabeau de Bavière dans Paris, avec en arrière plan l'une des seules représentations de l'hôtel royal.

Vue de l'hôtel Saint-Pol lors de l'entrée de la reine Isabeau en 1389.

Manuscrit des Chroniques de Froissart, British Library, vers 1470

L’hôtel des « grands esbattements […], et auquel nous avons eu plusieurs plaisirs, acquis et recouvré, à l’aide de Dieu, santé de plusieurs grandes maladies que nous avons eues et souffertes de nostre temps ; par lesquelles choses et autres qui à ce que nous ont esmus, avons audit hostel, amour plaisance et singulière affection » selon Charles V lui-même.

Charles VII résidera peu dans l’hôtel Saint-Pol ; il y préférera l’hôtel des Tournelles dont le nom est, lui aussi, attaché à un drame (cf.06). L’hôtel Saint-Pol sera partiellement démembré, loué ou donné à des serviteurs avant de disparaître sous François Ier.

Le roi Charles VI « le fol » y passa de fréquents séjours alors que sa femme, Isabeau de Bavière, préférait le discret hôtel Barbette (cf. 05).

Charles VI lors du sacre et vers 1413

Charles « le Bien aimé », c'est ainsi qu’on l’appelait pendant son règne ; ce n’est qu’au XIXe siècle qu’on lui colle cet autre attribut « le Fol ». Il monte sur le trône à l’âge de douze, après la mort de son père, Charles V. Il hérite d’un royaume agrandi par la reconquête de la plupart des possessions anglaises ; il « hérite » aussi de ses quatre oncles, les ducs de Bourgogne, de Berry, d’Anjou et de Bourbon. Pendant sa minorité, la régence est surtout assurée par deux d’entre eux, Jean de Berry et, surtout, Philippe II le Hardi, le puissant duc de Bourgogne, plutôt préoccupés de leurs propres intérêts, et dont la politique fiscale mécontente le peuple, provoquant des révoltes telles celle des Maillotins dans Paris en 1382.

La révolte des Maillotins

En 1388, Charles VI a vingt ans et réussit à s’émanciper de la tutelle des oncles. Il prend le pouvoir en nommant des nouveaux conseillers connus sous le nom de Marmousets, parmi lesquels d’anciens proches de Charles V, tel le connétable Olivier de Clisson,, qui s’opposent à la politique de répression des oncles, veulent ménager les sujets et tenir compte de leur opinion.

Le règne de Charles commence sous une bonne étoile … jusqu’à ce 5 août 1392.

Le premier accès de folie du roi

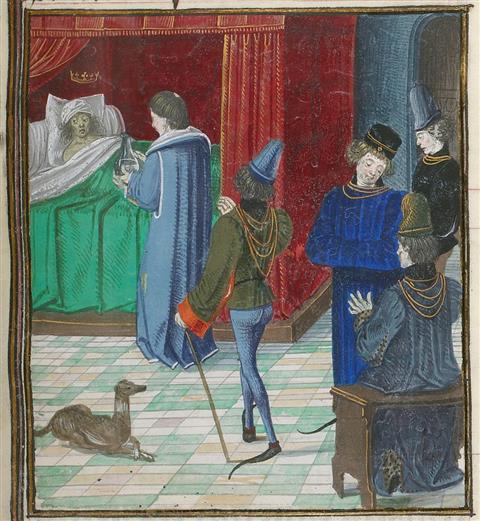

Le roi avait déjà souffert de fièvres et, quelques mois avant ce 5 août, on avait dû le tenir au lit après une crise violente.

Olivier de Clisson

Un soir de juin 1392, Olivier de Clisson est attaqué alors qu’il sort de souper chez le roi dans l’hôtel Saint-Pol. L’auteur du coup, Pierre de Craon, est un proche du duc de Bretagne Jean IV, qui agit en représailles aux intentions du connétable. Celui-ci souhaite, en effet, mener une opération militaire contre ce duc qui complote ouvertement avec les Anglais (et dont Clisson convoite le trône).

Le connétable n'est que blessé, ayant réussi à se réfugier dans le fournil d’un boulanger voisin. Craon s’enfuit chercher protection auprès du duc de Bretagne.

Contre l’avis de ses oncles Berry et Bourgogne, Charles VI organise une expédition punitive.

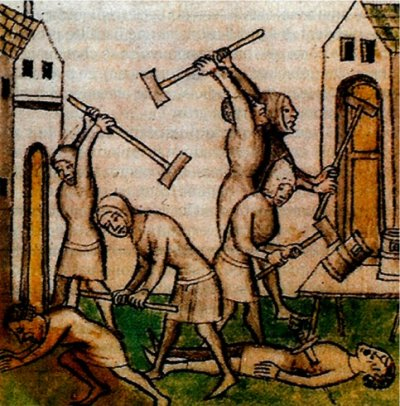

Lors de son entrée dans Le Mans, le roi est interpellé par un exalté, un « homme de mauvaise mine » qui le met en garde : « Ne chevauche pas plus avant, noble roi, tu es trahi ! ». L’homme disparaît mais l’avertissement trouble anormalement le monarque.

C’est dans la forêt du Mans que le drame a lieu. Le roi s’est-il assoupi dans cette chaleur écrasante ? Toujours est-il que vers midi le bruit métallique de la lance d’un homme de son escorte frappe un bassinet ; tiré de sa somnolence, Charles VI dégaine son épée, tient des propos incohérents, « En avant ! En avant sur ces traîtres ! Ils veulent me livrer ! » et charge ses chevaliers ; quatre personnes de son entourage sont tuées avant qu’il ne soit enfin maîtrisé et désarmé. Il est descendu de cheval, allongé sur le sol où il demeure prostré, muet, ne reconnaissant personne. Inconscient, il est ramené au Mans puis, après avoir retrouvé ses esprits au bout de deux jours et une fois sa fièvre retombée, le roi est renvoyé à Paris. Dans les semaines qui suivent, le monarque alterne abattement profond et crises de fureur puis, à force de repos, il est guéri après quatre ou cinq mois de convalescence.

Charles VI attaque des chevaliers

Charles VI en crise

Le bal des Ardents

De retour à Paris, sa lucidité est revenue. En septembre, son état de santé est suffisant bon pour qu’il se rende en pèlerinage près de Laon. Mais son état reste fragile et on l’écarte du pouvoir sur le conseil de ses médecins et à la satisfaction de ses oncles et de son frère Louis d’Orléans.

Pour tenter de le préserver de ses démons intérieurs, on lui organise régulièrement des festivités ; sa femme, Isabeau de Bavière, et sa belle-sœur, Valentine Visconti, se parent de robes extravagantes, ornées de nombreux bijoux ; le frivole (et dépensier) Louis d’Orléans est souvent de la partie. « Tant que la reine et le duc d’Orléans sont occupés à danser, ils ne sont ni dangereux ni nuisibles », se réjouissent les ducs de Berry et de Bourgogne ; le peuple, lui, s’étonne de ces exubérances mais gardent son affection pour le roi et s’en prennent plutôt à Isabeau, l’étrangère, et à Louis d’Orléans.

Quoi qu’il en soit, Charles n’a pas eu de crise grave depuis le Mans.

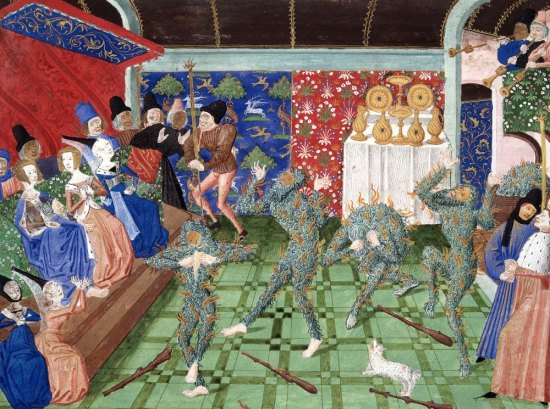

C’est dans cette ambiance qu’est organisée la fête du 28 janvier 1393. A l’occasion du remariage d’un de ses suivantes, Catherine de Hainserville, dite Catherine l’Allemande, Isabeau organise un bal masqué à l’hôtel Saint-Pol. Un grand banquet est organisé où toute la cour est invitée.

Il semble qu’il soit de coutume d’organiser une mascarade ou un charivari à l’occasion d’un remariage, autrement dit « toutes sortes de frivolités, déguisements, désordres et jeux d'instruments bruyants et dissonants accompagnés de claquements de cymbales ».

Sur une idée de Hugonin de Guisay, ce seront des « sauvages » qui seront le clou de la mascarade. Lui et quatre compagnons (Jean III comte de Joigny, Yvain de Foix, Ogier de Nantouillet et Aymard de Poitiers) enfilent des costumes de lin, enduits de poix recouverte de plumes et d’étoupe, dans le but d’apparaître « poilus et velus du chef jusques à la plante des pieds ». Ils cachent leurs visages sous des masques fabriqués avec les mêmes matériaux. Pour parfaire leur accoutrement, ils décident de s’enchaîner les uns aux autres. Enthousiasmé par l’idée, le roi décide de participer à la mascarade, sans s’enchaîner toutefois.

A la nuit tombée, les torches de la salle sont éteintes et les six « sauvages » hirsutes entament le charivari, pénètrent dans la salle en vociférant, hurlant comme des loups, gesticulant de façon grotesque et obscène, devant une assistance éberluée et ravie.

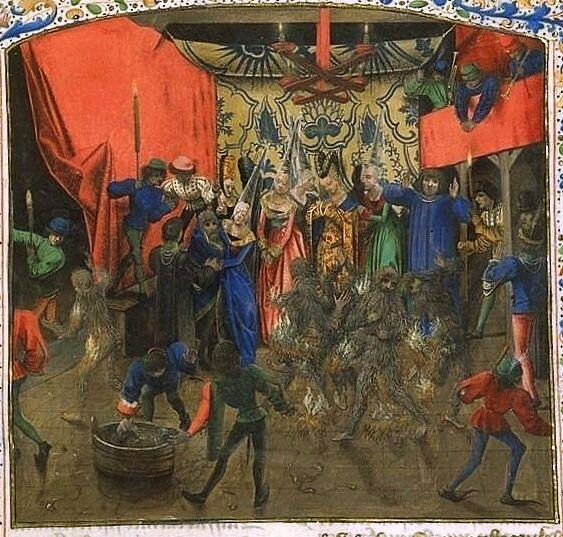

C’est alors que Louis d’Orléans, accompagné de quatre chevaliers portant des torches, pénètre dans la salle, ignorant la consigne et peut-être un peu éméché. Soucieux de savoir qui se cache sous les masques, il approche imprudemment une torche près d’un des danseurs.

C’est l’embrasement immédiat. Ogier de Nantouillet réussit à se libérer de ses chaînes pour se jeter dans une cuve de rinçage ; les autres, empêtrés dans leur chaîne, sont transformés en torche vivante, y compris Yvain de Foix, qui tente d’atteindre une porte où l’attendent deux valets avec du linge mouillé mais n’y parvient pas. Hurlements de douleur, odeur de chair grillée ; ceux de l’assistance qui tentent de les secourir sont touchés à leur tour par les flammes.

Le comte de Joigny meurt sur place, Yvain de Foix et Aimery de Poitiers agonisent pendant deux jours, Hugonin de Guisay, survivra un jour de plus, « en maudissant et insultant ses camarades, les morts comme les vivants jusqu'à son dernier souffle ».

Charles VI doit sa survie au fait qu’il ne s'est pas enchaîné et en particulier grâce à sa tante Jeanne de Berry, l’épouse du duc (une tante âgée de quatorze ans…), qui eut la présence d’esprit d’étouffer les flammes avec sa robe. La reine Isabeau, enceinte de trois mois, s’est évanouie et est transportée dans une pièce voisine.

« Il eût fallu un cœur de roche pour entendre sans frémir les cris affreux que poussèrent alors ces malheureux, pour les voir de sang-froid courir en désordre et dans les transports d’une frénésie qui n’était maintenant que trop véritable. La flamme dévorante s’élevait jusqu’au plafond ; la poix liquéfiée ruisselait sur leurs corps et pénétrait dans leurs chairs. (…) En essayant d’éteindre le feu, en cherchant à déchirer leurs vêtements, ils se brûlèrent et se calcinèrent les mains. » écrira le moine de Saint-Denis, Michel Pintoin.

Le Bal des Ardents imaginé au XIXe siècle

Après le drame

Le calme revenu, on se préoccupe de la santé du roi. Il semble, dans un premier temps, garder son sang-froid, s’informe de la santé des blessés.

La nouvelle du drame fait le tour de Paris dès le 29 janvier 1393. L’entourage du roi qui lui a fait courir un tel danger est vivement critiqué. Se sentant menacée, la famille enjoint le roi de se montrer ; on organise une procession de la porte Montmartre à Notre-Dame. Louis d’Orléans, le principal coupable de la catastrophe, fait construire une chapelle à l’église de l’ordre des Célestins. Sa réputation, déjà médiocre, est fortement entachée.

Durant plusieurs mois, Charles VI s’occupe des affaires de l’Etat, s’exprime avec pertinence. Ce n’est qu’en juin 1393, au cours d’une messe, qu'il est victime d’une nouvelle crise ; crises et rémissions se succèdent alors. Il se dit par exemple fait de verre et ne monte plus à cheval ; il se fait transporter dans un char rempli de coussins. Il « erre tel un loup dans les couloirs des palais royaux » ; Jean Froissart rapporte qu’il est parfois « tellement malade qu’aucun remède ne pouvait le soulager » ; lors de ses crises les plus violentes, il peut être incapable de reconnaître sa femme et l’expulser.

Une cinquantaine d’accès de folie assombrissent son règne, de plus en plus longs alors que les périodes de raison sont de plus en plus courtes.

Les oncles en profitent pour prendre les rênes du pouvoir et écarter les Marmousets. En 1394, le duc de Bourgogne est le personnage le plus puissant du royaume, Jean de Berry se détournant de la politique, et Louis d’Orléans est jugé trop jeune pour assurer la régence.

Le royaume va entrer dans une de ses périodes les plus sombres marquée par la rivalité entre les membres de la famille royale, en particulier entre Jean sans Peur, le fils de Philippe le Hardi, et Louis d’Orléans, la fracture entre les Valois qui mène à la guerre civile, dite entre « Armagnacs et Bourguignons », au grand bénéfice des Anglais.

Auparavant, arrive le 23 novembre 1407 (cf. 05).

Remarque : Pour certains, le bal tragique se serait plutôt déroulé dans l’hôtel de la reine Blanche, une Blanche plus ancienne que Blanche de Castille, résidence de campagne située le long de la Bièvre.

A lire :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bal_des_ardents

https://plume-dhistoire.fr/le-bal-des-ardents-ou-charles-vi-manqua-de-bruler-vif/

Jean Favier – La Guerre de Cent ans (ed. Fayard)

Jean Froissart – Chroniques, livres I et II (ed. Livre de poche)

4 : Lundi 28 janvier 1393 - Le bal des Ardents

Hôtel Saint-Pol (4e) – entre l’église Saint-Louis-Saint-Paul et la Seine

Vestiges de l’église Saint-Paul-des-Champs, rue Saint-Paul

Sommaire :

Charles VI « le fol »