Sommaire :

La société française vers 1350

Crécy, la peste noire et Poitiers

L'homme d'affaire spolié devient prévôt des marchands

Etienne Marcel contre le Dauphin - 1er round, Etienne Marcel vainqueur

22 février 1358, le coup de force d'Etienne Marcel

Une prise de pouvoir de courte durée

La société française vers 1350

L’Europe a connu une longue période de croissance économique qui a favorisé le développement des villes et la montée en puissance d’une bourgeoisie qui tire ses revenus du commerce et de l’artisanat.

Un essor favorisé par le pouvoir royal qui, pour faire face à la puissance des grands féodaux, lui délègue de plus en plus de pouvoirs judiciaires confiés à des parlements ou d’autres cours de justice, fiscales et politiques ; beaucoup de conseillers du roi sont issus de la haute bourgeoisie, souvent créancière du roi.

Le patrimoine terrien et agricole n’est plus la source principale de richesse, ;la noblesse est en déclin, ses revenus fonciers diminuent d’autant plus qu’ils sont érodés par une série de mauvaises récoltes dues au refroidissement climatique. Seule, la guerre peut renflouer ses caisses par la levée exceptionnelle d’impôts qu’elle entraîne, les rançons perçues après la capture d’un adversaire ainsi que les pillages.

Quant au pouvoir royal, entre les mains de la dynastie des Valois, sa légitimité est contestée par le roi d’Angleterre, Edouard III, époux de la fille de Philipe le Bel.

Crise agricole, baisse des revenus fonciers de la noblesse, querelle dynastique, tout est réuni pour déclencher un conflit, d’autant plus que le roi de France, Philippe VI, se verrait bien améliorer les finances de l’Etat par une nouvelle ponction fiscale.

Crécy, la peste noire et Poitiers

Le 12 juillet 1346, Edouard III débarque en Normandie, à la tête d’une armée de 40.000 hommes, pour une chevauchée à travers la région semant au passage son lot de malheurs. La puissante armée de Philippe VI se lance à sa poursuite jusqu’à Crécy-en-Ponthieu où, malgré son écrasante supériorité, elle subit un terrible désastre le 26 août, face aux archers anglais, et entraîne la fuite du roi à Paris.

Rançons à payer, commerce perturbé, le ressentiment des villes contre les Valois est général. A cela s’ajoutent les ravages de la peste noire à partir de 1348, dont on estime qu’elle tue entre 30 et 50 % de la population et dépeuple les campagnes.

A la mort de Philippe VI en 1350, Jean II le Bon lui succède. Les Anglais se manifestent à nouveau, mais en Aquitaine cette fois-ci ; le fils héritier du roi d’Angleterre, le Prince Noir, s’est lancé à son tour dans une chevauchée. Jean le Bon obtient des états généraux la levée d’une armée de 30.000 hommes, financée par une taxe sur les transactions commerciales, par conséquent à la charge de la bourgeoisie.

Le 19 septembre 1356, c’est un nouveau désastre à proximité de Poitiers. Jean le Bon, en courageux chevalier, a tenu à se battre jusqu’au bout au côté d’un de ses fils, Philippe le Hardi, une attitude qui en fait un héros dans tout le royaume. Sa capture est une catastrophe, pour la France qui doit payer une rançon de quatre millions d’écus pour sa libération ; les rênes de l’Etat sont entre les mains du Dauphin Charles, 18 ans, inexpérimenté, qui s’est enfui du champ de bataille et se trouve taxé de lâcheté.

Voilà le contexte dans lequel Etienne Marcel va écrire une page d’histoire.

Etienne Marcel

La famille Marcel est une des plus puissantes de la bourgeoisie parisienne, la première agglomération d’Occident. C’est une famille de drapiers qui importe des tissus de Flandre et de Brabant ; fournisseuse de la cour et du roi auquel elle prête aussi de l’argent.

Etienne n’est pas issu de la branche la plus aisée de la famille. Il est né entre 1302 et 1310, fils de Simon Marcel et d’Isabelle Barbou, dite La Délice. Il se marie avec Jeanne de Dammartin, fille d’un riche échevin parisien, puis avec Marguerite des Essarts, fille du banquier Pierre des Essarts, richement dotée de 3.000 écus d’or ; Etienne devient le gendre du plus gros manieur d’argent de l’entourage royal

L’homme d’affaires spolié devient prévôt des marchands

En homme d’affaires avisé, Etienne Marcel va refuser la succession de son beau-père, mort pendu en 1349 (cf.02), craignant qu’il y ait trop de malversations à découvrir dans les comptes de ce manipulateur des fonds royaux. Malheureusement pour lui, Pierre des Essarts est réhabilité et le Trésor verse 50.000 pièces d’or au beau-frère de Marcel, Guillaume de Lorris. Duplicité du gouvernement royal, rouerie de sa propre famille, Etienne Marcel n’aura de cesse d’étancher sa soif de vengeance et ce grand bourgeois sera prêt aux alliances les plus inattendues pour régler ses comptes ; il va rompre avec son milieu pour devenir le défenseur du petit peuple parisien.

Membre éminent de deux grandes confréries parisiennes, il voit son influence grandir et, en 1354, il devient prévôt des marchands, succédant à Jean de Pacy.

La prévôté des marchands

Née sous Philippe-Auguste, la prévôté succède à la puissante hanse parisienne des marchands de l'eau, détentrice du monopole de l'approvisionnement par voie fluviale. Cet organisme hautement privilégié regroupe au mieux de leurs intérêts tous les grands négociants qui perçoivent une part du profit résultat du commerce parisien il devient de fait et progressivement la première municipalité de Paris. Le sceau de la ville rappelle cette filiation.

Saint-Louis la réforme pour lui donner l’organisation que connaît Etienne Marcel : une juridiction formée de quatre échevins, dirigée par un prévôt des marchands et assistés de 24 conseillers.

Sa compétence, d’abord limitée aux affaires commerciales, comporte la police des ports, des ponts, des quais, de la navigation, la fixation des prix, la construction des édifices publics et leur entretien, le percement des rues. Etant donné le poids que représente la bourgeoisie dans la vie de la cité, le prévôt des marchands joue rapidement un rôle politique important.

Etienne Marcel déplace le parloir des bourgeois dans la Maison aux Piliers, place de Grève, maison devenant ainsi en quelque sorte le premier Hôtel de ville de Paris. Face à la reprise du conflit avec l’Anglais, il répare les fortifications rive gauche et entreprend la construction d’un nouveau mur d’enceinte sur la rive droite, enserrant les nouveaux faubourgs de la capitale, enceinte qui sera achevée par Charles V. Etienne Marcel dote cette enceinte d’une bastide à la porte Saint-Antoine, une fortification transformée en puissante forteresse quelques années plus tard par le roi et, qui, auparavant, aura été funeste pour son bâtisseur.

La Maison aux Piliers selon Hoffbauer (XIXe siècle)

Etienne Marcel contre le Dauphin – 1er round, Etienne Marcel vainqueur

Pendant ce temps, les débuts du jeune dauphin sont difficiles ; inexpérimenté, il doit supporter le discrédit des Valois, deux fois écrasés militairement en dix ans. Il a face à lui deux redoutables adversaires, Etienne Marcel et Charles II de Navarre, dit Charles le Mauvais, autre prétendant au trône par son mariage avec Jeanne, fille de Jean le Bon. Excédé par ses incessants complots avec les Anglais, ce dernier l’avait fait incarcérer au Châtelet ; une incarcération qui lui apporta un surcroît de popularité auprès des Parisiens.

Pour faire face à la menace anglaise et celle des « grandes compagnies », bandes plus ou moins organisées de soldats démobilisés, le Dauphin veut lever une armée et doit, par conséquent, lever de nouveaux impôts.

Le 17 octobre 1356, il convoque les états généraux. Etienne Marcel se fait le porte-parole de toutes les revendications, des compagnons et des boutiquiers et s’allie aux amis du roi de Navarre (qui, lui, se moque bien des réformes). Il fait pression pour l’octroi d’un rôle plus important des états dans le contrôle de la monarchie. Il profite de la publication d’une ordonnance royale qui donne cours à une nouvelle monnaie entraînant une augmentation des loyers, pour faire descendre le peuple dans la rue, provoquant des échauffourées.

Etienne Marcel pense avoir gagné ; en mars 1357, la « grande ordonnance » est promulguée : c’est un vaste plan de réorganisation administrative motivée par un plus grand contrôle de la monarchie. Six représentants des états entrent au conseil du roi qui devient un conseil de tutelle. L’administration royale est surveillée de près.

Autre victoire du prévôt, la libération de Charles le Mauvais que le Dauphin se voit obligé de concéder.

22 février 1358, le coup de force d’Etienne Marcel

Menace des grandes compagnies, arrivée de mercenaires aux portes de Paris, nouvelles manipulations monétaires, hostilité des paysans et des petits artisans face aux collecteurs d’impôts, sans oublier la forte rançon pour la libération du roi, la guerre civile menace.

C’est dans une atmosphère lourde qu’éclate l’émeute du 22 février 1358. L’annonce du montant de la rançon et le quasi démantèlement du royaume mettent le feu aux poudres. Etienne Marcel, qui cherchait l’épreuve de force, déclenche une émeute réunissant 3.000 personnes en armes à Saint-Eloi, au cœur de la Cité. Regnault d’Acy, un des négociateurs du traité de Londres qui a rapporté à Paris la nouvelle concernant la rançon est repéré par la foule alors qu’il rentrait chez lui ; il se réfugie dans une pâtisserie mais il est égorgé avec ses proches.

Marcel donne l’ordre de marcher sur le Le Palais de la Cité, rapidement investi et les émeutiers se retrouvent dans la chambre du Dauphin, au-dessus de la galerie mercière. Charles est là, sans défense, accompagné de quelques proches, dont Robert de Clermont, maréchal de Normandie, et Jean de Conflans, maréchal de Champagne.

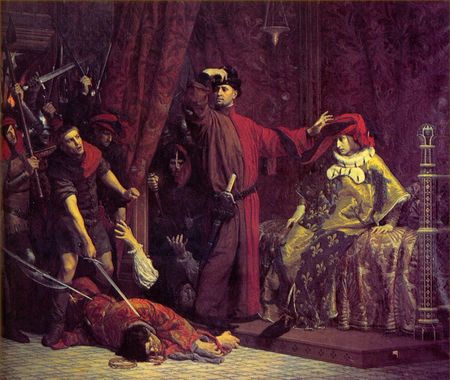

Etienne Marcel face au Dauphin

Etienne Marcel semble décidé au drame, l’échange avec le Dauphin est tendu et Marcel finit par lancer : « Sire, ne vous ébahissez pas des choses que vous allez voir, car elles ont été décidées par nous et il convient qu’elles soient faites. » Quelques hommes du prévôt se saisissent alors de Jean de Conflans et le tuent. Le maréchal de Normandie se réfugie en vain dans la chambre d’à côté ; ni l’un ni l’autre n’avait pourtant eu aucun acte particulier contre la réforme.

L’assassinat des deux maréchaux – Etienne Marcel se coiffe du chapeau du Dauphin

Le Dauphin est couvert de leur sang et croit son existence menacée ; il prend peur. Pour prouver qu’il ne risque rien, Etienne Marcel, en signe de protection, le coiffe de son chaperon rouge et bleu, les couleurs de Paris, et se coiffe lui-même du chapeau que portait le dauphin.

Marcel gagne ensuite la place de Grève, bientôt noire de monde, pour annoncer que lui et ses compagnons ont fait leur devoir ; justice est faite et le Dauphin est sauf.

Puis il retourne au palais où le reçoit un Dauphin sur le qui-vive. Charles accepte d’approuver publiquement le meurtre des maréchaux ; il prend le titre de régent et renouvelle l’ordonnance de 1357. Le dauphin semble devenu une marionnette dans les mains du prévôt des marchands, qui a gagné le premier round.

Une prise de pouvoir de courte durée

Marcel a épargné le Dauphin, et ne remet pas en cause la légitimité de la monarchie. Porté par le peuple parisien, il surestime sa puissance ; il pense pouvoir se passer du roi de Navarre qu’il incite à quitter Paris. Il néglige le jeune et frêle Charles qui va pourtant se révéler un redoutable politique. Mais pour l’instant, il ne peut qu’accepter les conditions qui lui sont imposées : quatre bourgeois entrent au conseil.

Etienne Marcel tente de rallier les villes de province ; seules Amiens et Arras apportent leur soutien. Si le Dauphin accepte la nouvelle ordonnance, il faut qu’elle soit également ratifiée par la noblesse. Mais une partie ne veut pas se rendre à Paris. L’assemblée doit se tenir à Senlis. C’est l’occasion que saisit Charles pour s’émanciper de la tutelle du prévôt ; il s’enfuit la 17 mars 1358, reçoit le soutien d’une partie de la noblesse, prend la tête d’une armée qui s’empare des forteresses de Montereau et de Meaux.

Paris est alors menacé d’asphyxie économique : les routes de l’est sont contrôlées par les armées royales alors que les grandes compagnies sèment la terreur au sud et à l’ouest.

Un événement rebat les cartes

Le désordre est à son comble avec la révolte des paysans dans le nord de Paris, à Saint-Leu-d’Esserent, puis dans toute l’Île-de-France. 5 000 hommes se regroupent rapidement autour d’un chef charismatique : Guillaume Carle, connu sous le nom de Jacques Bonhomme.

Cette révolte, sans connexion aucune avec le coup d’état parisien, va précipiter les événements, donner paradoxalement la victoire au régent et sceller le destin d’Étienne Marcel.

L’idée du prévôt des marchands est d’apporter un soutien aux jacques, qui ont la sympathie des boutiquiers et des compagnons ; il envoie un renfort de 300 hommes, petits commerçants ruinés et compagnons au chômage, afin de libérer Paris de l’encerclement que le Dauphin est en train de réaliser. Les marchands, eux, voient au contraire dans la révolte paysanne une grave entrave à la circulation des marchandises. Quant au Navarrais, il est roi avant tout et trouve là l’occasion de se montrer le défenseur de l’ordre en se ralliant au roi.

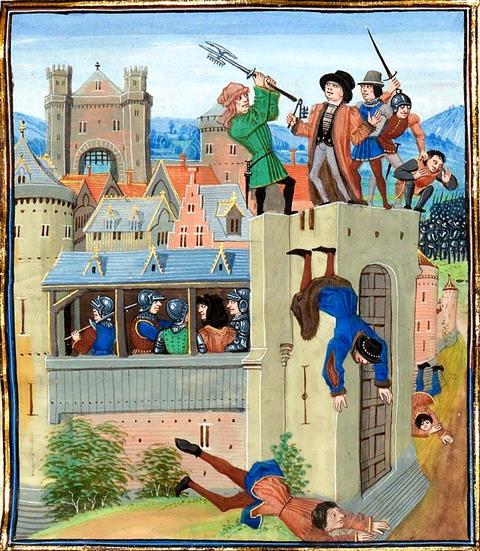

Les Jacques jetés dans la Marne du pont de Meaux (enluminure des Chroniques de France)

La jacquerie est un échec total : le 9 juin, à Meaux, les paysans sont massacrés et balancés dans la Marne par la charge des cavaliers de Gaston Fébus. Le lendemain, Guillaume Carle, invité à négocier, tombe dans un piège et est assassiné ; le code de l’honneur n’a de valeur qu’entre chevaliers. Les jacques, privés de chef, sont massacrés et tout paysan soupçonné d’avoir participé à la rébellion est pendu sans jugement. L’organisateur de la répression ? Charles la Mauvais, écarté du pouvoir par Étienne Marcel, a vu là une occasion de prouver ses qualités de chef militaire ; avec ses mercenaires anglais, il a pris la tête de la répression et, ainsi, s’est rendu responsable d’un bain de sang, alors que le Dauphin a su garder les mains propres !

Charles le Mauvais

Le siège de Paris et la mort d’Etienne Marcel

L’alliance du roi de Navarre et de Marcel est entamée ; le prévôt des marchands a perdu ses meilleures troupes. La bourgeoisie se lasse de l’agitation et, le 29 juin 1358, les troupes du dauphin Charles sont aux portes de Paris, renforcées par de nombreux chevaliers qui ont quitté les rangs de l’armée du Navarrais et par les soldats des grandes compagnies qui voient dans Paris une belle occasion de pillages.

Pourtant, Charles le Mauvais est désormais capitaine de Paris, il a engagé des archers anglais pour pallier les défections ; une maladresse de sa part car ces mercenaires s’attirent rapidement l’hostilité des Parisiens. Le 21 juillet, une rixe dans une taverne se transforme en combat de rue, 34 des archers anglais sont massacrés ; Etienne Marcel fait arrêter et expulser tous les Anglais qu’on peut trouver en ville, une cinquantaine en tout.

Navarre qui a compris son erreur de recrutement, propose de mener des opérations hors les murs pour mettre fin aux agissements des pillards. Accompagné de Marcel, il sort par la porte Saint-Denis alors qu’une autre troupe sort par la porte Saint-Honoré. A l’orée du bois de Boulogne, une troupe d’Anglais est repérée, les Parisiens foncent dans le désordre face à des soldats embusqués ; l’opération se solde par un massacre. Une affaire peu glorieuse après la boucherie de Meaux.

Affamés, les Parisiens voient des complots partout tandis qu’une rumeur circule : Philippe de Navarre, le frère de Charles, arrive avec 10.000 Anglais, avides de vengeance. L'échevin Jean Maillart, riche drapier, le compagnon d’Etienne Marcel qui avait mené la petite armée d’assistance aux jacques, convainc les bourgeois de demander l’aide du régent.

Le prévôt des marchands néglige les réticences croissantes de la population mais il prend soin de faire marquer d’un signe les maisons suspectes de sympathie pour le Valois.

A l’aube du 31 juillet 1358, Etienne Marcel tente de se faire remettre les clés de la porte Saint-Denis mais se heurte au refus net de Jean Maillart, d’autant plus que ce dernier voit aux côtés du prévôt le trésorier du Navarrais. N’insistant pas, Marcel part tenter sa chance porte Saint-Antoine ; pour le prendre de vitesse, Maillart enfourche son cheval et descend la rue Saint-Denis au cri de « Montjoie au roi de France et au duc ! ». Le drapier harangue la foule qui l'a suivi : Etienne Marcel, après le Navarrais, s’apprête à trahir à son tour !

Les manifestants se précipitent vers la rue Saint-Antoine, la plus large des artères parisiennes, où flotte une bannière fleurdelisée.

Etienne Marcel surpris Porte Saint-Antoine (gravure de 1879)

Porte Saint-Antoine, les nouvelles avaient précédé la foule et les choses tournent mal pour Etienne Marcel. Alors qu’il parlemente en vain, la foule arrive et finit par le cerner. On le somme de crier « Montjoie au roi et au duc ! ». Il refuse, puis, aux abois, crie enfin « Montjoie au roi ! » et tout ce que l’on voulut. Il ne peut plus faire face aux invectives, aux apostrophes. Son assassinat était déjà projeté et ses adversaires avaient convenu que le mot d’ordre serait « Qu’est-ce que ceci ? » ; l’exécution programmée serait masquée dans la confusion générale. Parmi les comploteurs, les membres de la famille de Pierre des Essarts, décidés à se débarrasser de la brebis galeuse. Etienne Marcel s’effondre bousculé, piétiné, peut-être achevé d’un coup de hache, certains de ses compagnons seront achevés à leur tour. Personne ne les défend.

Assassinat d'Étienne Marcel en 1358. Jean Froissart, Chroniques, Flandre, Bruges, XVe s

Ce que Marcel ne sait pas, c’est que le Dauphin avait renoncé et abandonnait le siège de la capitale. Informé de ce qui vient d’arriver, il sait qu’il peut entrer dans Paris en évitant un bain de sang, ce qu’il fait triomphalement le 2 août ; il prend soin d’éviter toute répression massive – seules quinze personnes sont exécutées pour trahison.

Paris se rallie au futur Charles V.

Charles V et Jeanne de Bourbon – Etienne Marcel devant l’Hôtel de Ville

Source principale :

La Guerre de Cent ans (Jean Favier, ed. Fayard)

Pour en savoir plus :

Après sa disparition

Etienne Marcel porta l’influence de sa charge à son apogée avant de provoquer son déclin ; après lui, la Prévôté des marchands est désormais subordonnée au pouvoir royal jusqu’en 1789 et le prévôt des marchands n’est plus qu’un officier du roi.

Autre conséquence des événements, la construction de la Bastille. Cette imposante forteresse en barrant la rue Saint-Antoine a clairement deux fonctions : défendre Paris contre l’agresseur et protéger l’éventuelle fuite du roi vers la forteresse de Vincennes en cas de nouvelle émeute parisienne.

Enfin, l’échec d’Etienne Marcel sonne le glas de l’instauration d’une monarchie contrôlée, d’une monarchie constitutionnelle ; son échec a ouvert la voie à l’établissement de la monarchie absolue qui va suivre.

Le Dauphin, devenu Charles V, établit la résidence royale à l’Hôtel Saint-Pol (cf.04) puis au Louvre ou à Vincennes, abandonnant le Palais de la Cité et ses sanglants souvenirs. Seule y restera la fonction de justice assurée par le Concierge.

Et Charles le Mauvais ? Il continuera inlassablement à intriguer et comploter contre le roi de France, ira batailler en Espagne, à la tête des grandes compagnies, avant de mourir en 1387, épuisé par ses débauches.

3 : Jeudi 31 juillet 1358 - Le meurtre d’Etienne Marcel

Porte St Antoine, au débouché de la rue Saint-Antoine dans la place de la Bastille (12e)