170 – Le réservoir de Ménilmontant,

l'aqueduc de la Dhuis & Eugène Belgrand

L’aqueduc de la Dhuys entre dans Paris par la porte de Ménilmontant

pour rejoindre le réservoir du même nom

Situation à l’avènement du Second Empire

A l’avènement du Second Empire, Paris est une grande ville de plus de un million d’habitants dans un grand état d’insalubrité. Quantités de rues et de ruelles sont directement sorties du Moyen-Âge. Certains quartiers sont surpeuplés, on compte 100.000 habitants par km2 autour des Halles !

Napoléon III a été fortement impressionné par Londres où il a passé une bonne partie de son exil, ses parcs et ses avenues. De retour à Paris, ses projets sont bien établis : il veut faire de Paris la capitale la plus moderne d’Europe.

Pour cela, il lui faut une équipe de choc autour du préfet Haussmann : les frères Pereire, pour l’immobilier et les chemins de fer, Adolphe Alphand et Pierre Barillet-Deschamps pour les parcs, les jardins, les avenues et les deux bois, l’architecte Baltard pour les Halles, Visconti, Davioud et Hittorff pour les monuments.

Le financement sera assuré par l’emprunt et la banque (à nouveau les frères Pereire).

L’annexion

Le 1er janvier 1860, Paris prend sa configuration actuelle en absorbant quatre communes entières (Belleville, Grenelle, Vaugirard et la Villette) ; sept autres sont partagées avec des communes adjacentes (Auteuil, Batignolles-Monceau, Bercy, La Chapelle, Charonne, Montmartre et Passy) et douze sont partiellement annexées (Aubervilliers, Bagnolet, Gentilly, Issy, Ivry, Montrouge, Neuilly, Pantin, le Pré-Saint-Gervais, Vincennes, Saint-Ouen et Vanves).

La population parisienne passe alors de 1.150.000 à 1.700.000 habitants.

Les grands travaux haussmanniens

Les travaux commencent dès 1852 mais vont prendre toute leur ampleur après l’annexion ci-dessus.

Les grandes avenues sont percées, de nombreuses places-carrefours sont aménagées, 20.000 maisons sont abattues et 40.000 construites, 80 squares sont créés et 80.000 arbres plantés !

Les critiques ne manquent pas, Charles Garnier évoque une « monotonie étouffante » avec la multiplication des sobres immeubles dit haussmanniens ; l’accentuation du zonage de la ville entre quartiers bourgeois et quartiers populaires rompt l’équilibre social ; spéculation et corruption sont dénoncées (cf. « La Curée » de Zola) et Jules Ferry, en s’inspirant du dernier opéra d’Offenbach, galèje sur les « Les Comptes Fantastiques d’Haussmann ».

Mais …

Cette profonde « aération » de la ville entraîne une raréfaction des grandes épidémies, tuberculose mise à part par exemple.

La circulation est améliorée, les déplacement en voiture sont facilités et les piétons sécurisés.

Les larges avenues sont plantées d’arbres et garnies de bancs ; les immeubles plus fonctionnels. L’image de Paris dans le monde entier est transformée.

L’approvisionnement en eau

L’approvisionnement en eau (et l’évacuation des eaux usées) est l’un des enjeux majeurs. En 1852, l'eau potable provient principalement de l'Ourcq et, dans une moindre mesure, de l’aqueduc Médicis. Les pompes installées le long de la Seine délivrent une eau médiocre.

Napoléon III et le préfet Haussmann confient cette lourde tâche à Eugène Belgrand

Eugène Belgrand

Maison natale d’Eugène Belgrand à Evry-le-Chatel (Aube)

Eugène Belgrand naît le 23 avril 1810 à Evry-le-Châtel, dans l’Aube, à quelques kilomètres d’une rivière qui a beaucoup d’importance dans la suite de l’histoire, la Vanne.

Brillant élève, il est polytechnicien et ingénieur général des ponts et chaussées, membre libre de l'Académie des sciences.

Il se spécialise dans l’hydrologie et l’hydrogéologie, s’intéresse à l’agriculture, publie de nombreuses études sur le Bassin de la Seine ou sur le Morvan, dénonçant la disparition des petites vallées.

Eugène Belgrand est également historien, en particulier de Paris et de ses nombreuses histoires d’eau ; il rend hommage à ses prédécesseurs fontainiers et aux constructeurs de la Samaritaine, mais dénonce la détestable qualité des eaux puisées par les pompes à feu de Chaillot et du Gros-Caillou.

On ne peut trouver mieux pour prendre à bras le corps la question de l’adduction en eau potable de Paris.

Se souvenir de Vitruve et des travaux des Romains

Belgrand comprend que reprendre le principe appliqué par les Gallo-Romains pour Lutèce est la meilleure des solutions (cf. 1, 3, 5).

La structure du Bassin Parisien est parfaitement adaptée. Mais il faut partir à la recherche de sources plus éloignées et plus élevées que celles de Rungis.

Les conduites aboutiront dans des réservoirs placés sur les points hauts, de façon à servir de châteaux d’eau.

La nouvelle adduction d’eau va se faire progressivement : d’abord amener l’eau dans les cours, puis dans les étages et, enfin, dans les appartements (pour certains).

L’approvisionnement s’organise en trois branches :

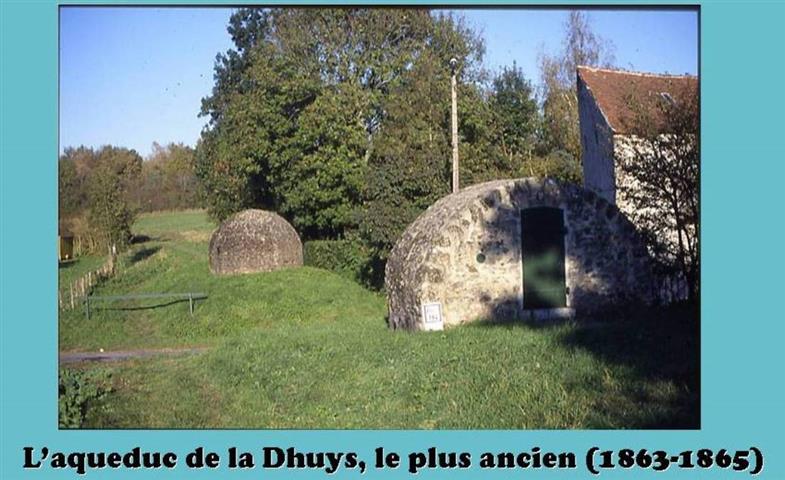

L’aqueduc de la Dhuis, le plus ancien

L’aqueduc de la Vanne, le chef d’œuvre de Belgrand. Auquel viennent s’adjoindre les aqueducs du Loing et du Lunain d’une part (cf. 200, 205), et les aqueducs des rivières de Provins, d’autre part (cf. 200).

L’aqueduc de l’Avre, dernière branche, qui sera mise en place en 1893, bien après Belgrand mais selon son plan, et dont les sources captées les plus éloignées se trouvent à 175 km de Paris.

En tout, 600 km pour les trois branches.

L’aqueduc de la Dhuis, le plus ancien

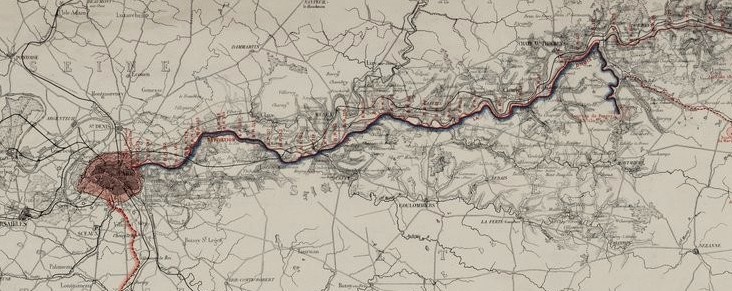

La Dhuis est un petit cours d'eau de 21,43 km de long, affluent du Surmelin, qui prend sa source dans le département de l’Aisne (et ne le quitte pas).

L’aqueduc de la Dhuis mesure 129 km à partir de Pargny-la-Dhuys pour 20 m de dénivelé, soit une pente d’environ 0,16 m par kilomètre.

La galerie mesure 2,20 m de hauteur et 1,80 m de largeur, avec un regard tous les 500 m.

Son débit moyen est de 22.000 m3 par jour (contre 150.000 m3 pour le seul aqueduc de la Vanne).

Gallica.bnf.fr

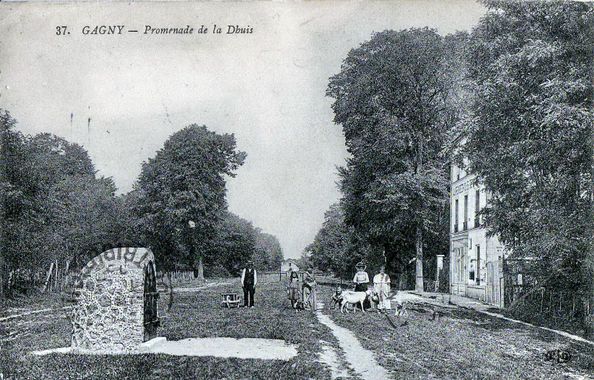

Sa particularité par rapport aux deux autres aqueducs est de comporter peu d’ouvrages d’art. Le parti pris est de suivre au maximum les courbes de niveau et, donc, de contourner les accidents de terrain, vallons ou collines, ce qui en fait un lieu de promenade agréable, apprécié de longue date ; son parcours était à l’origine jalonné de guinguettes. Des siphons ont toutefois été aménagés pour traverser les routes et les cours d’eau.

Les travaux commencent en juin 1863 pour se terminer en août 1865.

Un aqueduc qui se fond dans le paysage, signalé par un regard discret

L’aqueduc suit plus ou moins la vallée de la Marne jusqu’à Chessy. Il entre dans Paris par la porte de Ménilmontant et se déverse dans le réservoir du même nom.

De nos jours, l’essentiel de cette eau est réservée à Disneyland ; depuis 2015, la section de Pargny-la-Dhuys à Chessy appartient à l'intercommunalité du Val d'Europe.

Le Réservoir de Ménilmontant

Le réservoir de Ménilmontant est le premier des cinq principaux réservoirs d'eau de Paris, construit en même temps que l’aqueduc de la Dhuis, en 1865.

Il a une capacité de stockage de 95 000 m3.

De nos jours, il est alimenté par l’eau de la Marne, traitée par l'usine de Joinville-le-Pont. Il approvisionne en eau potable 15 % des parisiens.

Réservoir vu de la rue Saint-Fargeau