205 – Le Réservoir de Montsouris

Avenue Reille x Rue de la Tombe Issoire

Sans conteste, le plus beau des cinq grands réservoirs d’eau potable de Paris (avec Ménilmontant, Montsouris, Saint-Cloud, les Lilas et L’Haÿ-les-Roses), mais pas le plus ancien ; commencé en 1869 et mis en service en 1874, il fut précédé de cinq ans par celui de Ménilmontant (période marquée par la guerre contre la Prusse et la Commune).

Il entre dans le vaste plan d’Haussmann et Napoléon III pour l’alimentation en eau du Paris d’après l’annexion de 1860, plan mené de main de maître par l’ingénieur Eugène Belgrand (cf. 170 pour avoir un panorama plus détaillé).

Implanté sur les hauteurs de Montsouris pour faire office de château d’eau, il fut d’abord appelé « réservoir de la Vanne », puisqu’il était le terminal de cet aqueduc (cf. 200), avant d’accueillir également les eaux du Long et du Lunain en 1900 puis celles des rivières de Provins, la Voulzie, le Durteint et le Dragon, depuis 1925. Mais l’aqueduc historique n’arrive plus jusqu’ici ; les eaux de la Vanne se déversent depuis 1969 dans le réservoir de l’Haÿ-les-Roses.

La « cathédrale de l’eau »

Telle est le surnom de ce réservoir dont les travaux de rénovation sont faits dans le respect de son style d’origine et sous le contrôle des bâtiments de France.

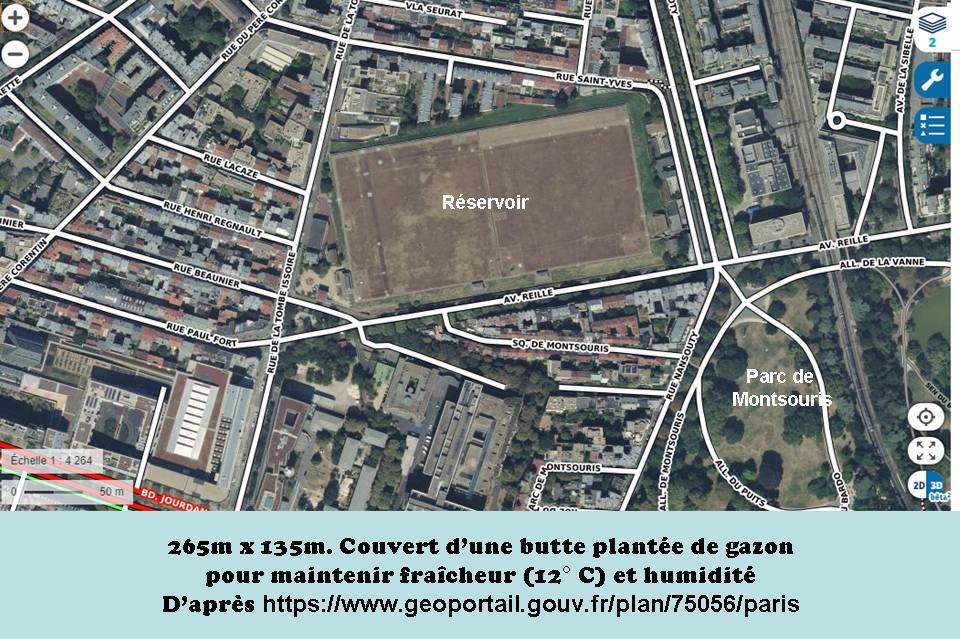

Construit sous le couvert d'une butte plantée de gazon (d’une surface de 3,5 ha, 265 m de long et 135 m de large), pour maintenir fraîcheur et humidité – l'eau est ainsi maintenue à température constante de 12 °C.

Le réservoir est scindé en quatre compartiments sur deux étages : les deux compartiments inférieurs, d’une hauteur sous voûte de 7 m, peuvent contenir 63 000 m3 d’eau chacun, les deux compartiments supérieurs, 38.500 m3 chacun.

Si un compartiment se trouve en arrêt d’eau pour rénovation ou nettoyage, le service continue avec les autres.

La capacité totale est donc de 203.000 m3, ce qui en faisait le plus grand réservoir du monde lors de sa mise en service.

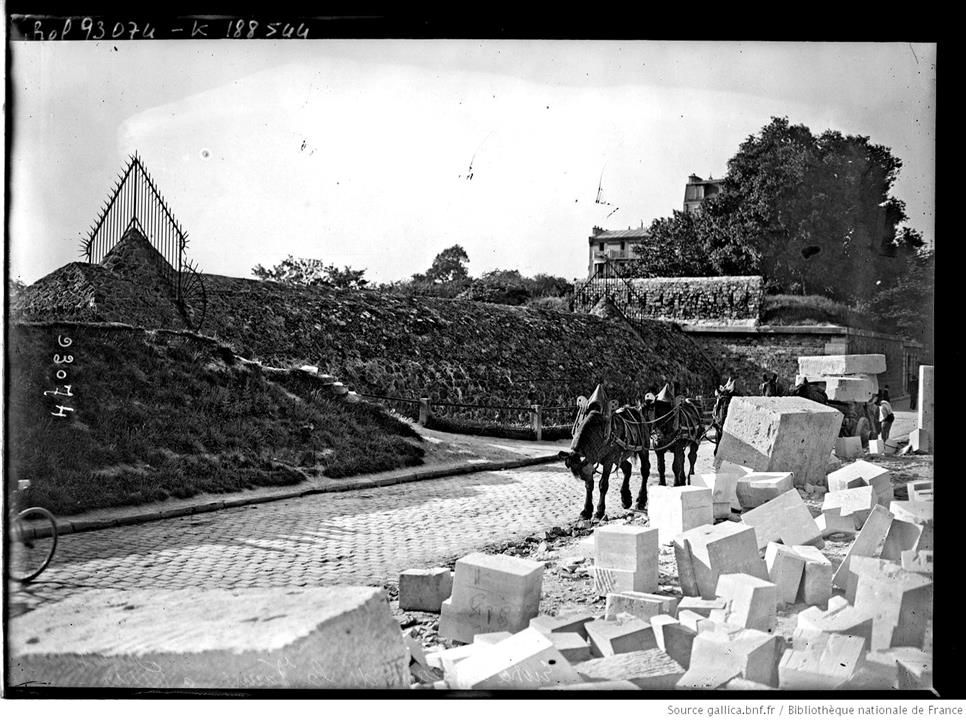

Réservoir de Montsouris, début des travaux – photo agence Rol (galliac.bnf.fr))

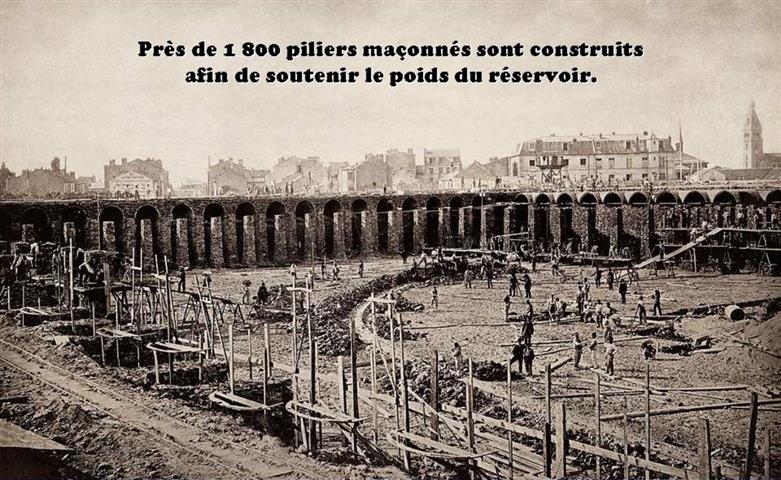

Bâti sur d'anciennes carrières, il a fallu procéder à d’importants travaux de consolidation. Pour soutenir une telle masse d’eau, les concepteurs ont fait reposer les voûtes de l’édifice sur 1.800 piliers maçonnés. Ceux-ci baignent dans une eau limpide teintée d’un bleu d’azur.

Cette conception a valu au réservoir le surnom de cathédrale de l’eau.

(Gallica.bnf.fr)

Le quartier des Champ-Elysées fut le premier à être alimenté par le réservoir de Montsouris. De nos jours, il contient un tiers de la consommation quotidienne théorique des habitants de Paris et approvisionne en eau 20 % de sa population, jusqu’aux berges de la Seine.

Le Lanternon et les truitomètres

Pavillon du Lanternon

Les tulipes, canalisations d’arrivée des eaux

Le lanternon d’arrivée est construit au début du XXe siècle. C’est ici qu’arrivent les eaux des aqueducs du Loing, du Lunain et de la Voulzie. L’eau jaillit de deux canalisations verticales, les « tulipes »

A l’entrée des compartiments, des aquariums aujourd’hui vides de poissons, sont aménagés dans une paroi en rocaille à la manière des fausses grottes de la Renaissance.

Ces aquariums étaient des truitomètres, utilisés jusqu’en 1966 pour tester la qualité de l’eau en entrée et en sortie de réservoir. Si les truites, très sensibles à la pollution, montraient des signes d’affaiblissement, elles se laissaient dériver, touchaient des grilles électriques et déclenchaient ainsi une alarme.

En résumé, l’eau potable à Paris

102 points de captage,

850 hectares de périmètres de protection,

470 kilomètres d’aqueducs,

4 usines de traitement des eaux souterraines

2 usines de traitement des eaux de rivière,

5 réservoirs,

1 990 kilomètres de conduites d’eau potable,

5 puits dans l’Albien,

Et plus de 1 200 fontaines publiques…

Dans son ensemble le réseau a été construit à la fin du XIXe siècle et au cours des 50 dernières années.

Capacités des aqueducs :

Aqueduc de la Vanne : 150.000 m3/jour

Aqueduc du Loing et du Lunain : 210.000 m3/jour

Aqueduc de la Voulzie, du Durteint et du Dragon : 100.000 m3/jour

Aqueduc de l’Avre : 100.000 à 150.000 m3/jour

Les usines de traitement : Belgrand avait déjà prévu que les sources ne seraient pas suffisantes

L'usine de traitement des eaux de Joinville-le-Pont : l’eau de la Marne est acheminée dans les réservoirs de Ménilmontant et des Lilas. Ce fut la première usine de traitement des eaux de rivière de France, inaugurée en 1896.

Débit : en moyenne 120.000 m3/jour, capacité maximale : 300.000 m3/jour

L'usine de traitement des eaux d'Orly : l'eau de la Seine, purifiée ici, est ensuite envoyée dans le réservoir de l'Haÿ-les-Roses (où la rejoint l’eau de la Vanne).

Débit : en moyenne 130.000 m3/jour, capacité maximale : 300.000 m3/jour

Le centre de traitement des eaux d'Ivry-sur-Seine : l’eau de la Seine purifiée était envoyée dans les réservoirs de Ménilmontant et des Lilas. Installée en 1900, elle est fermée depuis 2010, Paris ayant diminué sa consommation en eau.

Paris consomme environ 470.000 m3/jour, une consommation en baisse (ce qui a conduit à la fermeture de l’usine d’Ivry) ; l’eau de source répond à la moitié des besoins, le potentiel est largement supérieur aux besoins.