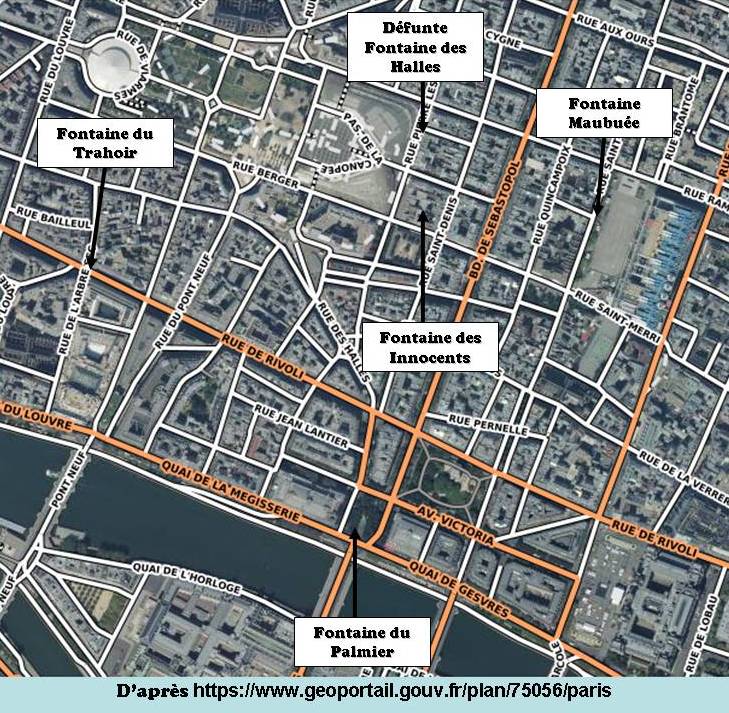

23 - Fontaine des Innocents

Les Eaux de Belleville et du Pré-Saint-Gervais (cf. 15 et 17)

Deux communautés religieuses, propriétaires de terrains sur ces collines, s’intéressèrent à l’utilisation de ces eaux pour les besoins de leurs établissements : le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les moines de la léproserie de l’enclos Saint-Lazare.

Au cours du XIIe siècle, ils construisirent un ensemble de drains, rigoles et canalisations répartis de la façon suivante : les eaux de Belleville pour Saint-Martin et celles du Pré-Saint-Gervais pour Saint-Lazare.

Lorsque Philippe-Auguste arrive au pouvoir, il veut faire de Paris la plus grande ville d’Europe ; il faut doter cette cité de ressources en eau dignes d’elle. Les aqueducs dits du Nord sont réaménagés et une partie de l’eau captée alimente désormais les trois premières fontaines publiques de Paris : la fontaine Maubuée, la fontaine des Innocents et la fontaine des Halles.

En 1364, le réseau passe entièrement sous l'autorité de la ville.

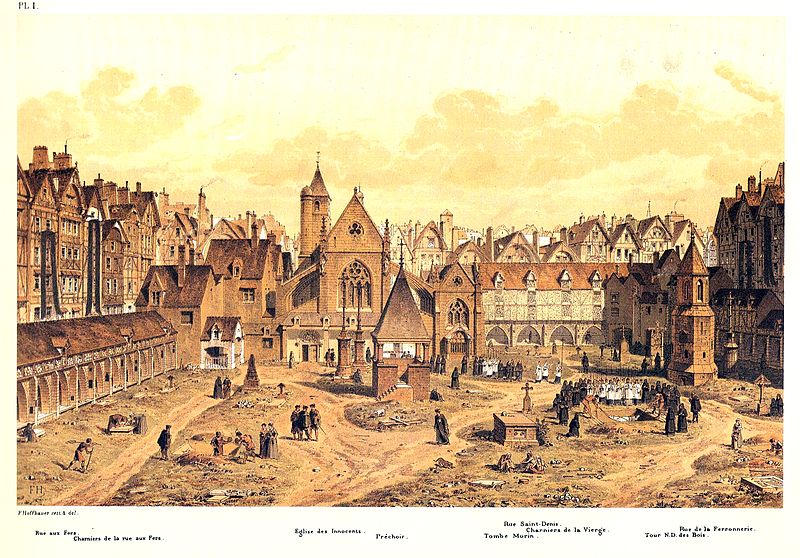

Le cimetière des Innocents et son église

De quand date-t-il ? du IXème siècle ?

Il était à l’origine hors la ville mais celle-ci s’étendant inexorablement, Philippe-Auguste le fit clore puis l’enferma dans son enceinte.

Il couvrait toutes les paroisses ne comportant pas de cimetière ainsi que la Morgue et l’Hôtel-Dieu ! On estime à plusieurs millions le nombre de Parisiens qui y furent inhumés.

Pas ou peu de sépultures individuelles ici mais des fosses communes, dont deux ou trois étaient simultanément en service, simplement recouvertes de planches.

Malgré la qualité de la bonne terre du cimetière qui, disait-on, mangeait son cadavre en 9 jours, on construisit accolé à l’enceinte un charnier donnant au cimetière une allure de cloître. Les cryptes et les combles du charnier accueillirent les ossements sortis des fosses pour libérer de la place.

L'origine de l’église des Saints-Innocents est inconnue. Peut-être une chapelle qui devint église paroissiale avec le développement du marché des Champeaux, futures Halles. Elle fut rebâtie sous Philippe Auguste.

Le cimetière et l’église des Saints-Innocents en 1550 (Hoffbauer)

La fontaine Renaissance

D’abord appelée fontaine des Nymphes, elle fut mise en service le jour de l’entrée solennelle du roi Henri II à Paris, le 16 juin 1549.

Elle remplaça donc une fontaine remontant sans doute à Philippe Auguste, située au centre de l'ancien cimetière des Innocents.

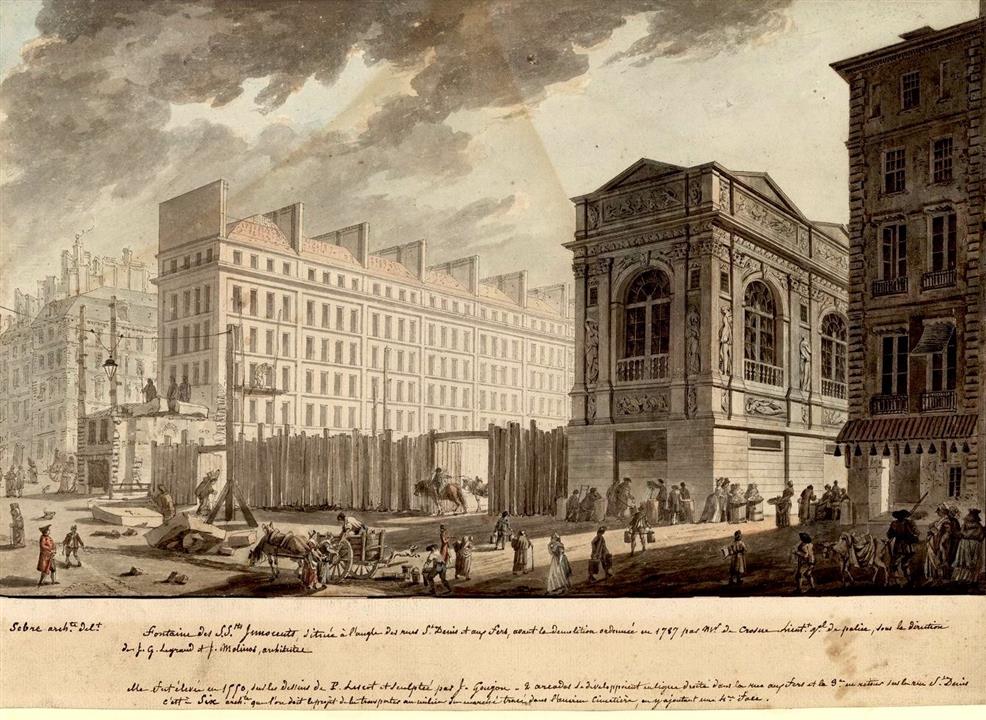

La fontaine Renaissance était initialement implantée sous forme de loggia ouverte sur la rue, adossée à l’église des Saints-Innocents, à une quarantaine de mètres de son emplacement actuel au nord-est de la place, au croisement de la rue Saint-Denis et de la rue aux Fers (partie de l'actuelle rue Berger).

Les deux façades de la fontaine par Androuet du Cerceau (gallica.bnf.fr)

La fin du cimetière des Innocents

Les hygiénistes du siècle des Lumières s’alarmèrent de la source de pollution des eaux que représentait cette concentration de cadavres.

Il fallut l’effondrement d’une de ces cryptes dans une cave rue de la Ferronnerie et le dégagement des miasmes et odeurs méphitiques qui en résulta pour qu’on prenne la décision de fermer le cimetière. L'arrêt de 1785 ordonna le transfert des corps dans les anciennes carrières de Montsouris, au lieu-dit Tombe-Issoire. Les opérations de translation durèrent de 1786 à 1814 en s’appliquant à tous les cimetières et caveaux intra-muros.

Après transfert des restes, on enleva 10.000 m3 de terre pour la remise à niveau avec les maisons avoisinantes puis le sol fut défoncé et recouvert d’un lit de chaux.

On retrouva des ossements jusqu’en 1925.

Fontaine des Innocents (suite)

L'église est démolie en 1785 et la fontaine se retrouve isolée et menacée de destruction pour l’aménagement d’un marché.

A l'angle des rues St Denis et aux Fers, avant la démolition 1787 par M. de Crosne, lieutenant général de police (gallica.bnf.fr)

Elle fut sauvée grâce à l’intervention du jeune urbaniste et architecte Quatremère de Quincy.

Elle fut alors démontée pierre par pierre, puis installée au centre de la place récemment créée et baptisée à l'époque « place du marché des Innocents ». Son nouveau plan carré nécessitait une quatrième arcade et l’ajout de trois naïades aux cinq existantes, projet confié au sculpteur Augustin Pajou, qui se révéla excellent imitateur ; il est l’auteur des deux naïades de la face sud et de celle située à gauche sur la façade ouest.

La fontaine à la fin du XVIIIe siècle (Nicolas Ransonnette- Gallica.bnf.fr)

La fontaine subit d’autres transformations avec, entre autres, un nouveau socle sous forme d’escalier d’eau.

Mais elle est à sec après ce déplacement. Il faudra attendre le creusement du canal de l’Ourcq pour qu’elle soit de nouveau jaillissante.

Les aventures de la fontaine ne sont pas finies : en 1856 et à la suite de la construction des Halles Baltard, le marché est remplacé par un square. La fontaine est encore déplacée de quelques mètres et posée sur un nouveau soubassement ; l’ensemble est confié à l'architecte Gabriel Davioud.

bibliotheques-specialisees.paris.fr

La fontaine fin XVIIIe (Jean-Baptiste Maréchal) et en 1910 (Agence Rol)

Gallica.bnf .fr

Les bas-reliefs qui ornaient le soubassement de la fontaine à l’origine, des nymphes couchées en compagnie de tritons, se trouvent au musée du Louvre.

La fontaine en 2020

Sources :

Wikipedia

Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (Editions de Minuit)

On dit qu’Auguste Renoir passa ici des heures à admirer les sculptures de Jean Goujon (et de Pajou).