13 : Passerelle Saint-Louis

Pas moins de sept "versions" (minimum) depuis le début des années 1630, un record. Crues, débâcles et péripéties liées aux difficultés de navigation dans ce chenal en sont les causes.

Sa naissance est liée au lotissement de l'île Saint-Louis, tout comme celle du pont Marie (cf.11), ce dernier reliant l'île à la rive droite tandis que la passerelle joignait les deux îles entre elles. L'entrepreneur Christophe Marie est l'initiateur des deux ouvrages.

C'est tout d'abord un pont de bois, appelé pont Saint-Landry, il prolongeait le quai d’Orléans vers l'île de la Cité, à l'extrémité ouest de l’île Saint-Louis.

Il ne résiste pas au poids de 3 processions et s'écroule le 5 juin 1634, peu de temps après son ouverture. Reconstruit, la débâcle de 1709 l'endommage gravement et il est détruit l'année suivante.

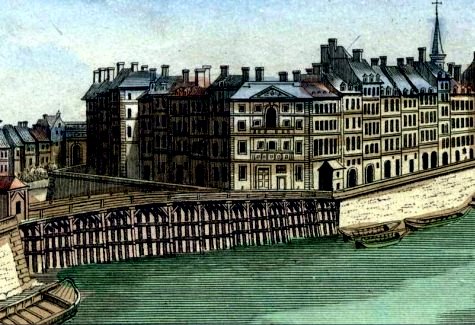

Un nouvel ouvrage est accessible en 1717 : toujours en bois, à sept arches pour laisser passer les bateaux : on le baptise le pont Rouge, en raison de la couleur de sa peinture, le minium, faussement réputé à cette époque pour protéger le bois.

Nicolas Raguenet, 1754 (Carnavalet)

S'il a résisté à la crue de 1740, il est emporté par celle de 1795.

24 ventôse an IX (15 mars 1801), une loi décide de la construction d'un nouveau pont. Appelé « pont de la Cité », il est achevé en 1804. Les culées et les piles sont en pierre et le cintre en fer revêtu en bois, à deux arches et réservé aux piétons, pour 5 centimes.

Ayant subi un affaissement en 1809, on lui substitue une simple passerelle en charpente, avant de le démolir en 1811 et de le remplacer par une passerelle en bois à deux arches.

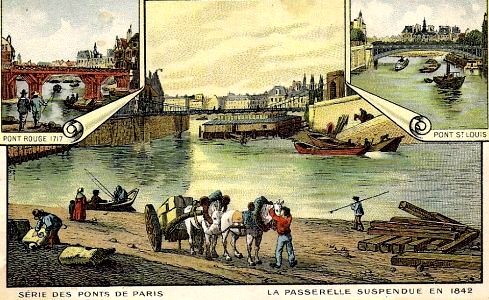

Le premier pont dit "Saint-Louis" n'est construit qu'en 1842 : une passerelle suspendue, interdite aux voitures, dont les câbles étaient soutenus par une guérite à chaque extrémité, de style néogothique, proximité de Notre-Dame oblige.

"A ses abords sont deux têtes de pont dont l’architecture rappelle celle de notre antique cathédrale. Sur la rive de la Cîté la porte s’ouvre par une double arcade en ogive dont les pieds-droits sont surmontés de clochetons gothiques réunis entre eux par une balustrade du même style ; à l’autre extrémité, sur la rive de l’île saint Louis, c’est aussi une arcade ogivale, mais que l’on dirait crénelée, car ses pierres non dégrossies attendent encore que le ciseau du sculpteur les contourne en clochetons et en trèfles."

Un fort bel ouvrage mais qui coûtait 20 centimes pour l'emprunter, ce qui provoqua des protestations qui finirent par se transformer en une petite émeute. Des personnes furent arrêtées, un procès s’ensuivit. Il devait durer trois ans, et se termina par l’abolition des droits de péage sur tous les ponts de Paris.

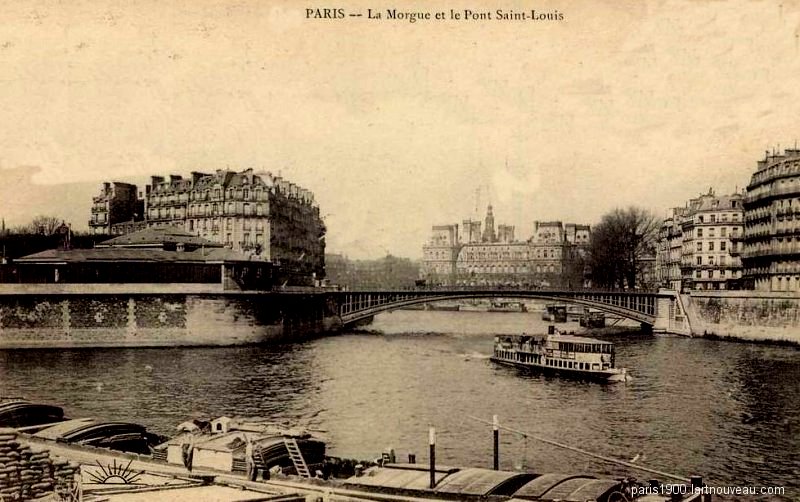

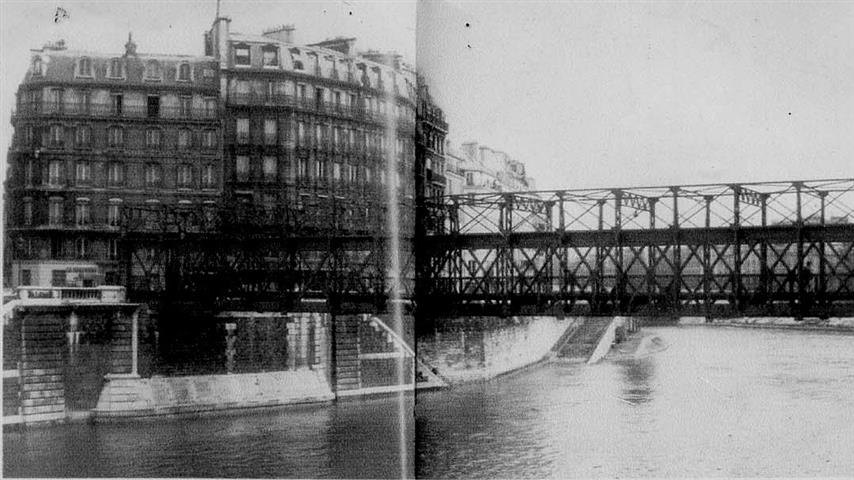

En 1861, un pont métallique (en fonte) remplace le pont suspendu qui menace, à son tour, de s'effondrer. A arche unique, celui-ci est carrossable.

Le pont métallique et, à gauche, la morgue

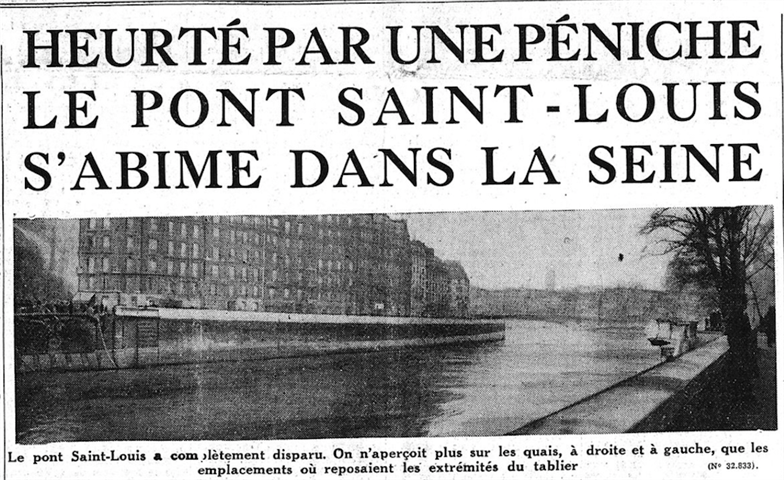

Il tiendra le coup pendant presque 80 ans mais, en 1939, il est heurté par deux fois, notamment par un chaland citerne de 800 tonnes. Alors qu'il est en réfection, une péniche automoteur de 1 200 tonnes le heurte à son tour, ce troisième choc provoque la rupture des rivets et la chute du pont dans le fleuve entraînant 20 passants dans les flots dont trois se noient.

Il est remplacé en 1941 par une passerelle du type pont-cage, une incongruité dans le cœur historique de la capitale.

Une passerelle provisoire qui restera en place près de 30 ans.

Ce n'est qu'en 1968 qu'on décide remplacer ce pont de chemin de fer par le pont actuel, dit en poutre et tout en acier, ouvert en 1970 et interdit à la circulation automobile depuis 2014.