10 : Pont de la Tournelle

Le pont Marie (cf.11) est son prolongement de l'autre côté de l'île Saint-Louis.

Il existait un pont de bois à l'emplacement du pont de la Tournelle, construit en 1370, dit "Fust de l’île Notre-Dame". Emporté par les eaux, il est remplacé par un autre, en bois lui aussi, vers 1620, lui-même détruit par les glaces en 1637. En 1656 est édifié le premier pont dit "de la Tournelle", présentant six arches en plein cintre en pierre.

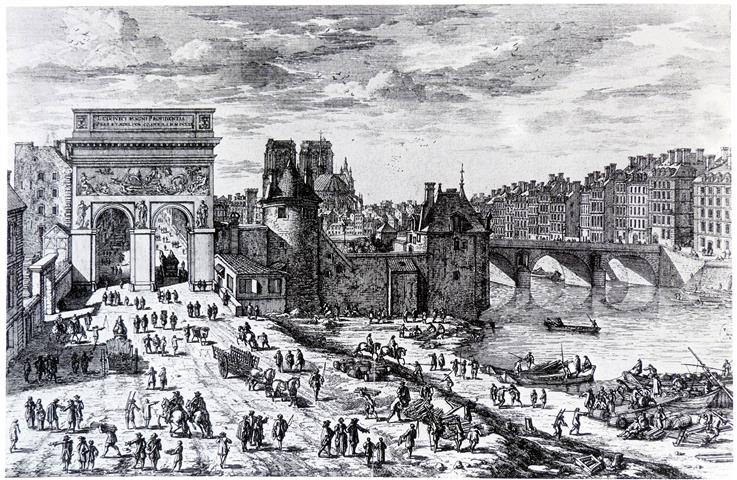

Le pont du XVIIe siècle et son profil rectifié

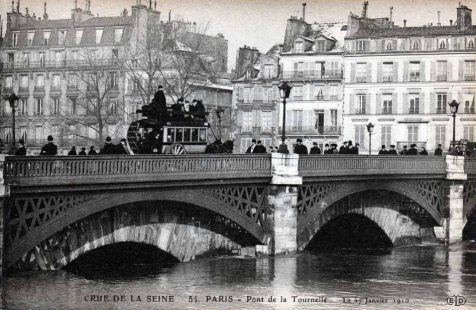

La crue de 1910

Démoli en 1918, il fut remplacé par le pont actuel en 1928, dissymétrique afin de mettre en valeur la dissymétrie du paysage de la Seine à cet endroit.

La statue de sainte Geneviève

Un concours fut lancé pour la décoration du pont ; les frères Guidetti imaginèrent une statue de sainte Geneviève, patronne de Paris, juchée sur un pylône haut de quinze mètres et regardant vers l'Est, d'où sont originaires tous les envahisseurs de la capitale depuis Attila (la guerre de Cent ans mis à part).

La réalisation fut confiée à Paul Landowski, futur auteur du fameux Corcovado de Rio de Janeiro.

Geneviève avait organisé la résistance des Parisiens face à l'arrivée des hordes de Huns, en 451. Le souvenir de l'invasion de Lutèce en 275, qui avait causé un gigantesque incendie et la désertion de la rive gauche de la ville, est encore vivace en 451. Geneviève, simple bergère de Nanterre selon la légende, aide l'évêque de Paris à empêcher les habitants de quitter la ville. Voyant les ponts et les murailles de la ville bien gardés, Attila renonce ; les Huns seront battus dans les champs catalauniques près de Châlons-en-Champagne (Châlons-sur-Marne) par l'armée du général Aetius, composée de Gallo-Romains, de Francs et de Wisigoths.

Le château de la Tournelle et la chaîne des galériens

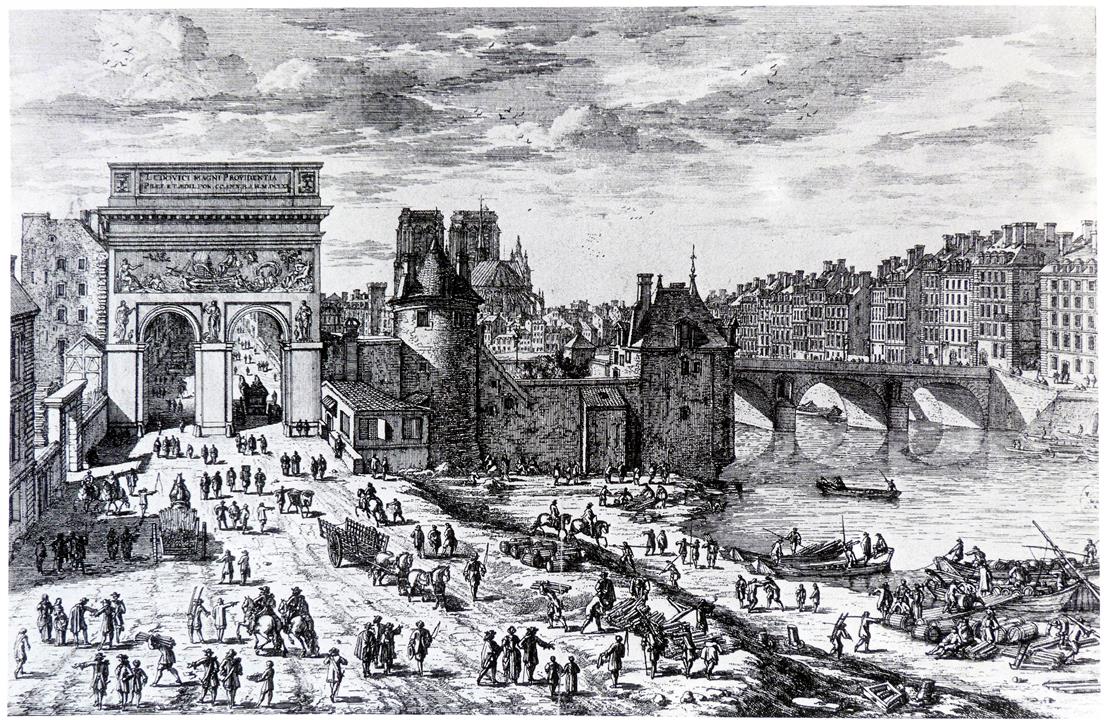

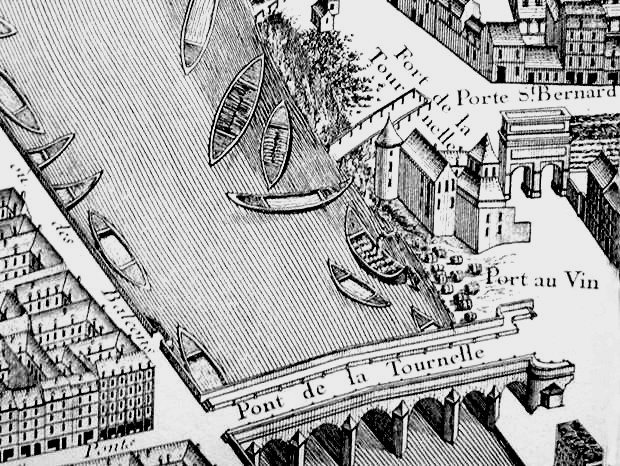

Le pont, la porte Saint-Bernard et le château de la Tournelle en 1740

La porte Saint-Bernard, le château de la Tournelle et le pont en arrière-plan

Au numéro un du quai se dressait une tour haute et ronde qui terminait l'enceinte Philippe-Auguste, d'où le nom de "tournelle". Cette tour devint par la suite un bâtiment : le château de la Tournelle.

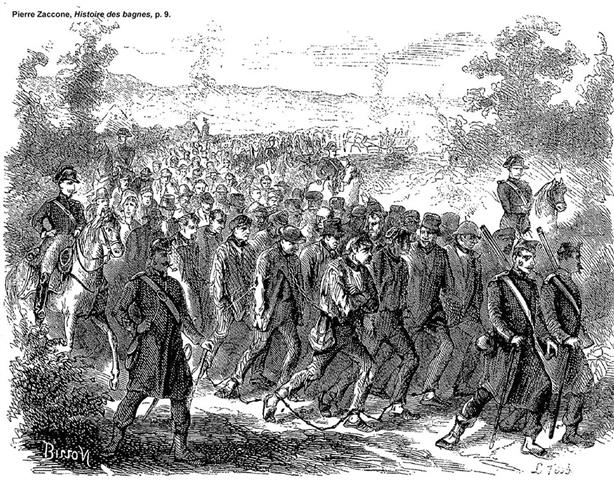

C'est là que les prêtres de la mission de Monsieur Vincent prenaient en charge les galériens qui attendaient leur affectation. Cette attente pouvait durer 6 mois. Le jour de leur départ, ils étaient mis en file et "reliés" par une longue chaîne prenant par le cou. Encadrés par les soldats, ils partaient, les pieds enchaînés, vers Brest, Marseille, Rochefort ou Toulon. La charrette qui les suivait était chargée de ramasser les éclopés. Arrivés à destination, ils étaient embarqués sur les galères royales, à raison d'une centaine par galère.

Le rire des forçats dans la chaîne

Ils marchent 5 ou 6 semaines d’affilée vers Marseille. Dans les monts du Beaujolais, il en meurt beaucoup. Les fers pèsent une vingtaine de kilos, entravant la marche des hommes deux par deux, reliés les uns aux autres par cordons de 26 ou 30. Plusieurs cordons constituent la chaîne : ils sont quelques centaines de forçats traversant ainsi le pays de village en village, sous les coups et la pluie.

L’organisation de ce châtiment est née sous Colbert. Les 40 galères du roi consommaient dix mille galériens, la « chaîne » était le moyen le plus simple et le plus économique pour transporter les forçats à Marseille.

Abolie un temps sous la Révolution, elle est rétablie en 1792 avant d'être remplacée en 1836 par les fourgons cellulaires.

Le convoi, c’est les « argousins » (les gardes), le serrurier, le chirurgien ; l’approvisionnement, pain, foin, toile pour les abris, fait les affaires du commerce au long du trajet.

C'est aussi un spectacle, une exposition des condamnés en place publique, avec la volonté d’éduquer le peuple : la dernière grande mise en scène du châtiment corporel.

Pas de change ni de toilette durant tout le trajet ; ils doivent se soulager en marchant. Qu’on imagine ce convoi empuanti, se déplaçant dans un bruit de ferraille assourdissant. Certains se terrent à leur passage, d’autres crachent leurs injures, jettent divers objets, des femmes les asticotent avec la pointe de leur ombrelle.

Mais les forçats rient …. Bien loin d'être honteux, repentants, tête baissée, ils répondent par des obscénités, des provocations. Sur la place publique, certains prennent un maillon et, à la manière des bourgeois, s’en font un lorgnon.