6 : 1er décembre 1832 – Parution du Charivari

Passage Véro-Dodat & Hôtel Colbert

La presse de la première moitié du XIXe, les aléas de la liberté d’expression

L’Ancien Régime

Sous l'Ancien Régime, faire paraître un journal impliquait avoir obtenu un privilège et une autorisation préalable de parution. Peu d’écrits périodiques, et au contenu anodin tel que les nouvelles de la Cour. La liberté d’expression était clandestine par le biais des libelles, des satires et des pamphlets.

La Déclaration des Droits de l’Homme

Tout change en 1789 avec l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Chaque jour paraît une feuille nouvelle ; en cette même année 1789, 130 journaux paraissent rien qu’à Paris ! La plupart avec un faible tirage étant donné les conditions artisanales de fabrication.

Les journaux sont distribués par portage à domicile pour les abonnés et par le colportage des crieurs. La presse restant coûteuse à l’achat, c’est par le biais des cabinets de lecture, d’une part, et par l’affichage public, d’autre part, que les nouvelles se diffusent.

Si la liberté de la presse est gravée dans le marbre, elle est constamment menacée par la Convention et le Directoire ; les journaux monarchistes connaissent l’arrestation de journalistes, l’interdiction de parution, des mesures contre les crieurs.

Quoi qu’il en soit, on estime à 1.300 le nombre de périodiques parus en France entre 1789 et 1800 !

Tour de vis sévère sous le Consul Bonaparte

Le 1er août 1799, la liberté est enfin rendue aux journaux ; court instant de liberté auquel le Consulat met un terme le 17 janvier 1800. La censure est rétablie : « tous les journaux qui insèreraient des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple et à la gloire des armées … ». La presse jacobine et libérale est muselée, un arrêté limite à douze le nombre des journaux quotidiens, ramené à quatre en 1811 !

La Restauration (1814-1830)

Tout commence bien puis que la charte constitutionnelle de juin 1814 rétablit le droit de publication et d'imprimerie dans le respect des opinions de chacun.

Comme en 1799, la prise d’air frais est de courte durée ; le 21 octobre, autorisation préalable et censure, moins sévère que sous Napoléon Ier toutefois, sont rétablies.

Puis, à partir de 1817, les politiques vis-à-vis de la presse des différents ministères vont naviguer entre fermeté et quelques espaces de liberté, tels les lois de Serre de 1819 : suppression du contrôle préalable, types de délits clairement définis pour éviter l’arbitraire.

Mais l’assassinat du duc de Berry en 1820 renvoie aux mesures coercitives.

Et ainsi de suite, alternance d’assouplissement et de fermeté, incluant la mise en place de commissions de censure à Paris et en province.

Les délits de presse sont ainsi jugés soit par des tribunaux correctionnels dans les périodes répressives car proches du pouvoir, soit par des cours d'assises, donc par des jurys populaires, pendant les périodes libérales.

En 1822, le gouvernement de l’ultra conservateur Villèle va jusqu’à introduire un délit de « tendance », : serait coupable un journal dont la tendance pourrait porter atteinte à la paix publique, à la religion, à l'autorité du roi !

1824, surprise, Charles X, à son avènement, ordonne la suppression totale de la censure ! D’où son surnom de Roi "Bien-Aimé" !

Mais les Ordonnances de Saint-Cloud du 25 juillet 1830 font table rase des bonnes intentions ; Charles X et son ministre Polignac suspendent catégoriquement la liberté de la presse dite périodique. Pour le sauvetage de la sûreté de l'état.

Ces ordonnances sont la cause des Trois Glorieuses (cf.4).

La Monarchie de Juillet

Comme Louis XVIII en 1814 et Charles X en 1824, Louis-Philippe, roi des Français, arrive au pouvoir en promulguant une série de mesures libérales. Ainsi, une loi établissant à nouveau le jugement par jury des délits de presse.

Puis, en 1834, retour des mesures coercitives : activité des crieurs publics soumise à autorisation, et le retour des délits de presse dans les tribunaux correctionnels.

L’attentat de Fieschi (cf.11) renforce l’arsenal répressif en septembre 1835 : la provocation au crime contre le roi ou sa famille, l’offense, l’excitation à la haine de sa personne, au mépris de son autorité constitutionnelle sont passibles de lourdes peines.

Censurés, les écrits favorables aux Bourbons de la branche aînée, aux Bonaparte, à la République.

Les comptes rendus des procès pour outrages, injures, diffamation sont interdits.

Le cautionnement exigé des gérants de journaux est fixé à un niveau très élevé.

Autorisation préalable pour tout dessin, gravure, lithographie, médaille et estampe.

Voici résumées les principales mesures de la « loi scélérate » du 9 septembre 1835.

Charles Philipon (1806-1862)

Lyonnais d’origine. Il a fait ses premières armes dans l’atelier du peintre Antoine Gros, mais c’est rapidement vers les caricatures qu’il s’oriente.

Monté à Paris à 17 ans, il gagne sa vie par son talent de dessinateur, répondant à la demande des clients, étiquettes, éventails, rébus, etc.

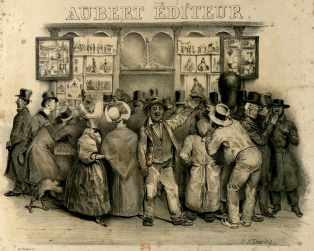

Il se rapproche des milieux libéraux, fréquente l’atelier de Grandville et, en 1829, participe à la création du journal La Silhouette, organe sans orientation politique particulière. Cette même année, il s’associe avec son beau-frère, Gabriel Aubert, ancien notaire, pour créer la maison d’édition Aubert, boutique d’estampes installée dans le passage Véro-Dodat, la future plaque tournante des futures activités de Philipon.

Charles Philipon vers 1850

La Caricature

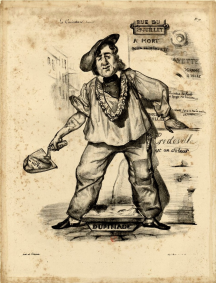

Aubert éditeurs, passage Véro-Dodat par Traviès (gallica.bnf.fr)

L’arrivée au pouvoir du « roi citoyen » après les Trois Glorieuses est considérée avec bienveillance par le monde de la presse. C’est à ce moment, en novembre 1830, que Charles Philipon devient directeur de publication en créant un premier périodique illustré, La Caricature morale, religieuse, littéraire et scénique, avec une équipe de journalistes, de dessinateurs et des collaborateurs tels qu’un jeune Honoré qui n’est pas encore « de Balzac » et qui rédigera une trentaine d’articles, sous différents pseudonymes (lesquels n’ont en rien contribué à sa gloire). C’est d’abord un simple journal satirique, raillant les mœurs de la société. A l’espoir succède l’attente puis la déception. Le ton change. D’autant plus que la loi du 4 décembre 1830 rétablit le droit de timbre et le cautionnement pour les journaux.

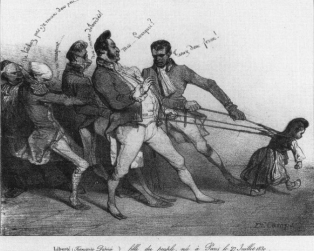

Le 27 janvier paraît un dessin de Decamps, La liberté au poteau (La Caricature, 27 janvier 1831), suivi en mars d’un autre dessin de Decamps, La Liberté tenue en laisse par un groupe d’hommes qui tentent de la retenir, dont le « roi citoyen ».

La Liberté au poteau, par Decamps

La Liberté en laisse, par Decamps

La Caricature entre dorénavant dans le camp de l’opposition, prend à partie le roi et ses ministres.

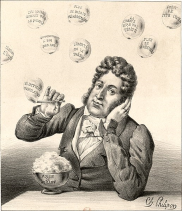

En février 1831, Philipon lui-même a dessiné « Mousses de Juillet », plus connu sous le titre des Bulles de Savon, les bulles des promesses non tenues.

La Caricature dénonce le non respect de la Charte de 1830, les lois répressives qui risquent de ruiner les journaux, ou la mainmise des affairistes. Tout cela est parfaitement synthétisé par le Replâtrage.

Ces deux lithographies lui valent d’être cité à comparaître aux assises. En deux ans, la Caricature subit sept procès, quatre condamnations et de nombreuses saisies.

Les poires de Louis-Philippe

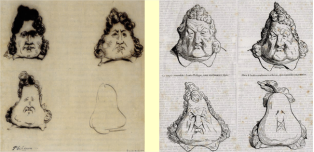

C’est justement lors de sa comparution pour la caricature ci-dessus que Charles Philipon va créer l’événement, le 14 novembre 1831. Convaincu d’être condamné, Philipon se lance dans une pseudo démonstration et une vraie provocation : le maçon de la caricature ne présente pas de ressemblance particulière avec le roi, sinon que « tout peut ressembler au roi » : et de le prouver par la métamorphose en quatre dessins de la tête de Louis-Philippe en poire.

Les Poires de Philipon & de Daumier

Le directeur de la caricature est condamné. Philipon livre le compte-rendu de l’audience le 17 novembre dans son journal : « Six mois de prison et deux mille francs d’amende, voilà ce qu’a coûté au courageux gérant de La Caricature l’expression de ce que jusque-là il avait cru une vérité. C’est un peu cher sous un gouvernement à bon marché ! ».

La semaine suivante, Philipon demande à Daumier de reprendre le dessin à son compte pour publication.

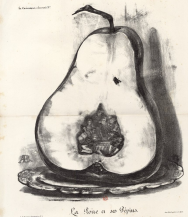

Pari gagné. Dès lors, Louis-Philippe est marqué du sceau de la poire : après Daumier, les autres dessinateurs de la Caricature, puis du Charivari, s’emparent du phénomène, Traviès, Bouquet, Grandville, Forest : la poire à favoris, à toupet, avec ses pépins (la famille royale), une obélisque en forme de poire, des tapisseries ornées de poires, etc.

La Poire et ses pépins par Bouquet

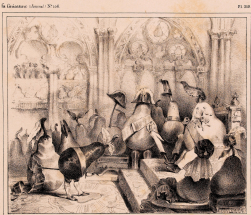

Grandville – élévation de la poire

Grandville - Réception

La Légion d’honneur devient la légion d’horreur, avec une poire pour armoirie. Le personnage de Traviès, M. Mahieux, se veut poiricide ; Philipon propose l’érection d’un monument expia-poire à élever sur la place de la Révolution.

Il écrit : « Le peuple saisi par une image moqueuse, une image simple de conception et très simple de forme, se mit à imiter cette image partout où il trouva le moyen de charbonner, barbouiller, de gratter une poire. Les poires couvrirent bientôt toutes les murailles de Paris et se répandirent sur tous les pans de murs de France. ». La caricature pousse la plaisanterie jusqu’à nous montrer Louis-Philippe pinçant son fils qui s’apprête à dessiner une poire sur les murs du château royal.

La prison

À l’issue de son procès devant la cour d’assises, Philipon est condamné pour « outrages à la personne du roi ». Arrêté le 12 janvier 1832, il doit purger six mois de prison et verser 2 000 francs d’amende, auxquels s’ajoutent sept mois de prison liés à d’autres motifs de condamnation. Il est transféré à Sainte-Pélagie (cf.10).

Il est incarcéré une nouvelle fois après les émeutes de juin 1832 – celles qui virent la mort de Gavroche dans les Misérables – et est définitivement libéré le 5 février 1833.

C’est pendant ces séjours à Sainte-Pélagie que ses convictions républicaines s’affermissent.

Grandville – Barbe Bleue, Blanche et Rouge - La Caricature du 11 avril 1833

« La presse, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? » Louis-Philippe, de dos, s’apprête à poignarder la constitution, le héraut symbolisant la presse porte sur sa bannière le mot « République » et sur sa trompette Tribune et National, titres de deux journaux républicains.

Le Charivari

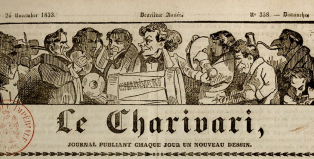

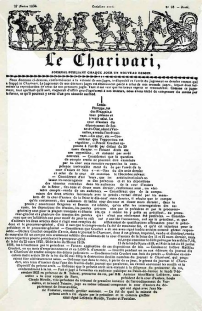

Philipon lance un deuxième quotidien, toujours chez l’imprimeur Aubert. Le 1er décembre 1832 paraît Le Charivari qui veut présenter un « panorama complet où se reproduisent incessamment, par le crayon et par la plume, tous les aspects divers de ce monde kaléidoscopique où nous vivons ». Les lithographies y sont de moindre qualité que dans La Caricature, mais mieux intégrées au texte.

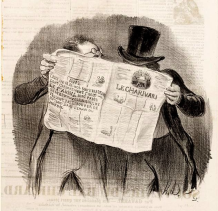

Le Charivari par Daumier

Philipon a la maîtrise entière des deux publications, il est « l’âme de l’entreprise ». Selon Champfleury, « il dirigeait les crayons d’un groupe nombreux, appelait à lui les jeunes gens, leur insufflait la flamme, donnait des idées à ceux qui n’en avaient pas ».

Les journalistes des deux feuilles républicaines partagent les bureaux du Charivari.

Les caricatures deviennent ouvertement républicaines, dénoncent les répressions, à Lyon, à Paris – le dessin de Daumier du 24 septembre 1834, rue Transnonain (cf. 8), fait sensation : « Ce n’est point une caricature », commente Philipon, « ce n’est point une charge, c’est une page sanglante de notre histoire moderne, page tracée par une main vigoureuse et dictée par une vieille indignation ».

Le Charivari par Daumier

Philipon a la maîtrise entière des deux publications, il est « l’âme de l’entreprise ». Selon Champfleury, « il dirigeait les crayons d’un groupe nombreux, appelait à lui les jeunes gens, leur insufflait la flamme, donnait des idées à ceux qui n’en avaient pas ».

Les journalistes des deux feuilles républicaines partagent les bureaux du Charivari.

Les caricatures deviennent ouvertement républicaines, dénoncent les répressions, à Lyon, à Paris – le dessin de Daumier du 24 septembre 1834, rue Transnonain (cf.8), fait sensation : « Ce n’est point une caricature », commente Philipon, « ce n’est point une charge, c’est une page sanglante de notre histoire moderne, page tracée par une main vigoureuse et dictée par une vieille indignation ».

Ne vous y frottez pas ! par Daumier (20 juin 1834).

Le 28 juillet 1835, l’attentat de Fieschi (cf. 11) entraîne la mise à sac des bureaux du Charivari ; Philipon est recherché, accusé de « complicité morale » dans l’attentat, le journaliste Armand Carrel est arrêté.

Le coup est fatal pour la caricature politique, « il n’y a pas de provocation plus directe aux attentats » déclare Thiers, ministre de l’Intérieur. La Caricature cesse de paraître. Le Charivari est vendu pour une somme dérisoire.

Si Philipon en garde la direction jusqu’en 1838, le journal, soumis à la censure préalable, doit se contenter de la satire de mœurs, et subira encore plusieurs procès.

Le Charivari paraîtra jusqu’en 1937.

Charles Philipon demeure l'une des figures les plus marquantes de la presse du XIXe siècle, le grand promoteur de la caricature politique. Auront collaboré les dessinateurs Gavarni, Henri Monnier, Gustave Doré, André Gill, Cham, Nadar (qui fut aussi caricaturiste), Eugène Forest et Honoré Daumier, le « Michel-Ange de la caricature » selon Théodore de Banville.

Page couverture du Charivari du 27 février 1834

annonçant le verdict d'un procès contre lui !

Pour en savoir plus :

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14642

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Philipon

http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/21570

Antoine Compagnon, la Littérature comme sport de combat, cours du Collège de France :