4 : 28 juillet - Arcole et les « Trois Glorieuses »

Pont d’Arcole

En 1828, un pont est construit entre la place de l'Hôtel de Ville et l'île de la Cité, utilisant une technique récemment développée, le pont suspendu.

Moins qu’un pont c’est plus exactement une passerelle pour piétons de 3,50 m de large (elle sera remplacée par le pont en fonte actuel en 1854).

En 1830, la passerelle prend le nom de pont d’Arcole :

Le 28 juillet 1830, l’une des journées de la Révolution des « Trois Glorieuses », les insurgés se battent contre la troupe pour investir l’Hôtel de Ville. Un jeune républicain, à la tête du groupe de combattants qui tient la passerelle, est abattu alors qu’il brandissait un drapeau tricolore. Avant de mourir, il s’écrie « Rappelez-vous que je m'appelle d'Arcole. ».

Bibliothèque Nationale

Bonaparte au Pont d’Arcole (1796) par Horace Vernet – estampe de Villain, gallica.bnf.fr

Les « Trois Glorieuses »

1824, Charles X succède à Louis XVIII. Son désir aurait été de revenir à l’Ancien Régime, mais, à contrecoeur, il doit respecter la Charte de 1814, sorte de contrat passé avec la nation, garantissant certaines libertés, dont la liberté de la presse.

1827, les libéraux deviennent majoritaires à l'Assemblée, ils souhaitent une évolution du régime vers une monarchie constitutionnelle. Charles X est contraint de nommer un premier ministre modéré, le vicomte de Martignac.

Eté 1829, coup de Jarnac du roi. Il profite des vacances des députés pour remplacer Martignac par le prince de Polignac, ultra jadis farouche adversaire de Napoléon et fils de l’amie intime de Marie-Antoinette. Réaction immédiate de la presse libérale, « Malheureuse France ! Malheureux roi ! ».

Le prince de Polignac

Début 1830 : le climat social est fortement dégradé : mauvaises récoltes des années précédentes, hausse des prix et du chômage. Les troubles éclatent dans les villes autant que dans les campagnes. La presse libérale, Le National, Le Globe et Le Temps, fustige le gouvernement au travers des articles de Thiers ou d’Armand Carrel.

Dans une adresse au roi, 221 députés libéraux demandent le droit de censurer le gouvernement. Refus du roi qui met le Parlement en vacances pour 6 mois.

Printemps 1830 : il y a du mouvement du côté du Palais-Royal, demeure de Louis-Philippe, duc d’Orléans ; des proches du duc tels Talleyrand sont convaincus que les remous provoqués par les décisions de Charles X signent la fin politique de la branche aînée des Bourbons. On demande au duc de se tenir prêts.

16 mai 1830 : La Chambre des députés est dissoute, mais les élections sont catastrophiques pour le pouvoir : 270 députés libéraux pour 145 députés ministériels.

25 & 26 juillet 1830 : les Ordonnances de Saint-Cloud

Sous la pression de Polignac, Charles X persiste et signe, il dissout à nouveau la Chambre et, dans le plus grand secret, prépare dans le château de Saint-Cloud une série d’ordonnances.

Le 25 juillet, à onze heures du soir, le garde des sceaux remet les ordonnances au rédacteur en chef du Moniteur.

Les ordonnances sont affichées le lundi 26 juillet au matin:

Première ordonnance : suspension de la liberté de la presse, autorisation préalable.

Deuxième ordonnance : nouvelle dissolu-tion de la Chambre, qui n’a pas eu le temps de se réunir.

Troisième ordonnance : la patente n’entre plus dans le calcul du cens électoral, une partie de la bourgeoisie commerçante ou industrielle ne peut plus voter.

Quatrième ordonnance : convocation des collèges électoraux en septembre.

Cinquième et sixième ordonnances : no-mination d’ultras au Conseil d’État.

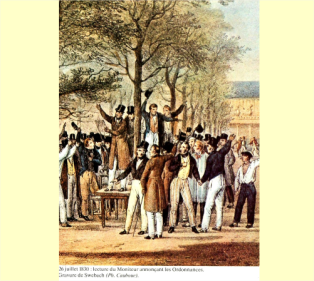

Lecture des ordonnances dans les jardins du Palais-Royal

gallica.bnf.fr

C’est la stupeur dans Paris. La presse d’opposition réagit, Le National, Le Globe et Le Temps, publient la Protestation des 44 journalistes : « Le régime légal est […] interrompu, celui de la force est commencé. Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. […] Aujourd’hui donc, des ministres criminels ont violé la légalité. Nous sommes dispensés d’obéir. »

Les députés libéraux qui ne sont pas en vacances se réunissent. Mais, malgré les plus décidés, ils se dérobent toute la journée. Casimir Perier n’est pas le moins embarrassé.

Premiers attroupements autour du Palais-Royal, de la place du Carrousel et de la place Vendôme : « Vive la Charte ! À bas les ministres ! À bas Polignac ».

Qui sont les manifestants, futurs émeu-tiers ? ouvriers, employés, boutiquiers, chômeurs. Et quelques meneurs, bonapartistes ou républicains, tels Raspail, Godefroy Cavaignac, peu nombreux mais très actifs, telle l’Association de Janvier.

L'Association de Janvier :

Une société secrète va jouer un rôle de premier plan dès le 26 juillet : l’association de Janvier, encore nommée Conspiration de La Fayette. Composée d’étudiants et d’ouvriers acquis aux idées républicaines, elle a été créée en janvier 1830. Parfaitement organisée en groupes de cinq membres encadrés par les étudiants, elle a probablement compté plus de 10.000 membres. Elle se réclame de La Fayette, alors républicain, qui porte le titre honorifique de commandant en chef.

Leurs chefs : Morhéry et Danton ( !) ;Auguste Blanqui est l’un des membres.

Les meneurs de l’insurrection des prochaines journées seront souvent des membres de l’association. Dès le 26 juillet, ils lisent à haute voix les ordonnances sur les places publiques.

La Charbonnerie

Autre société secrète, à laquelle appartint un certain Louis-Napoléon Bonaparte, mais en Italie (cf. 26). Ses membres sont plutôt bonapartistes, souvent d’anciens soldats de l’Empire, maintenant demi-solde. La Charbonnerie est moins active que l’Association de Janvier.

27 juillet

Dès l’aube, l’Association de Janvier veut bloquer toutes les communications entre Paris, le pouvoir royal et les régions militaires : cochers et charretiers sont alertés pour bloquer toute sortie de Paris, les tours du télégraphe de Chappe sont sabotées. Danton réunit 5.000 hommes faubourg Saint-Marcel, Morhéry mobilise rive gauche. Les premières armureries sont pillées, les premières barricades érigées sous l’impulsion des étudiaants (rue Montmartre, rue Saint-Honoré).

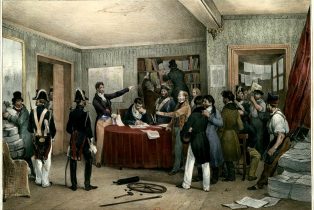

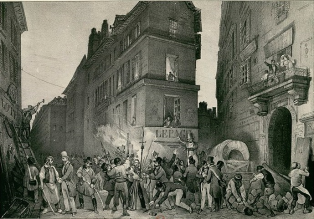

Saisie des presses du Nationale – gallica.bnf.fr

Côté pouvoir, le préfet de police ordonne la saisie des presses des journaux Le National, Le Temps, Le Globe et Le Journal du commerce. Le général Marmont est nommé au commandement de la région militaire de Paris, une provocation pour les Parisiens, lui qui a livré son corps d’armée à l’ennemi en 1814.

Pillage de l’armurerie Lepage – estampe de Victor Adam – gallica.bnf.fr

Premiers heurts avec la police et la gendarmerie. Echauffourées dans les galeries du Palais-Royal, premier mort au Palais-Royal, la foule grossit et crie vengeance.

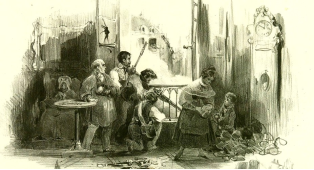

« Le Premier Mort » - à droite, porté place des Victoires (gallica.bnf.fr)

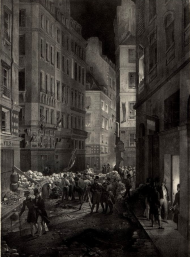

L’émeute se déplace de la rue vers les fenêtres des immeubles d’où on jette des pierres et d’où partent quelques coups de feu, la troupe répond à coups de décharge, trois morts rue des Pyramides, quatre rue Traversière-Saint-Honoré.

Incendie du Corps de garde de la Bourse – gallica.bnf.fr

La troupe est déployée de la Bastille à la Concorde et sur les boulevards. Les instructions de Marmont sont de prendre les rues, telles les rues Saint-Denis ou Saint-Honoré, en tenaille, d’employer la baïonnette si on leur résiste, et de faire feu si on tire sur les soldats.

Dans la soirée, les armes commencent à se multiplier dans la foule. En 1827, la Garde nationale avait été dissoute mais non désarmée ; les fusils des gardes nationaux s’ajoutent aux armes de chasse et à celles des armureries pillées.

Et pendant ce temps-là, une trentaine de députés libéraux se réunissent chez Casimir Perier. Ils sont inquiets, tergiversent ; quelle forme donner à la protestation, etc. Vers dix-sept heures, ils se séparent sans avoir rien résolu ! En réalité, la majorité des députés n’a aucune envie de créer l’irréparable avec Charles X.

28 juillet :

Charles X signe l’ordonnance de mise en état de siège de Paris. Marmont a les pleins pouvoirs mais manque d’hommes car, 1830, c’est aussi l’année du corps expéditionnaire en Algérie et la prise d’Alger.

Les rassemblements se multiplient et grossissent rapidement. Le mot d’ordre n’est plus « Vive la Charte, à bas les ministres ! » mais « Vive la liberté, à bas les Bourbons ! ».

Les barricades ont fleuri dans le centre et dans les faubourgs populaires. Polignac et les ministres se réfugient aux Tuileries, Marmont envoie un message à Saint-Cloud - « Ce n'est plus une émeute : c'est une révolution. Il est urgent que votre majesté prenne des moyens de pacification. » Charles X ne répond pas.

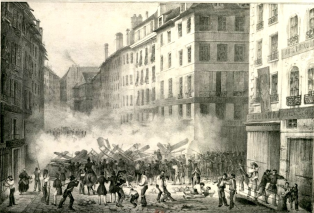

Barricade rue Saint-Antoine – à gauche, estampe de Victor Delaporte – gallica.bnf.fr

Les fusils aux fenêtres sont maintenant légion, tirer du haut vers le bas est d’une redoutable efficacité. Les soldats sont pris au piège dans les ruelles étroites entre-coupées de toutes ces barricades, face à des adversaires quasi invisibles derrière leurs fenêtres. Pavés, bouteilles, meubles, bûches de bois, tuiles, tout dégringole sur la troupe. Les colonnes continuent pour-tant d’avancer, sillonnant Paris, détruisant des barricades qui se reforment aussitôt, ouvrant la foule qui se referme aussitôt.

Barricade rue Saint-Honoré – gallica.bnf.fr

Destruction d’une barricade – Nicholas Edward Gabé

Les insurgés prennent conscience que le rapport de force change, les gardes na-tionaux osent paraître maintenant en uniforme.

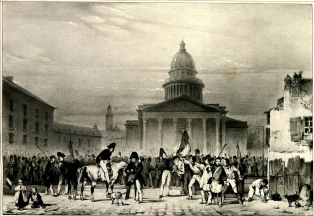

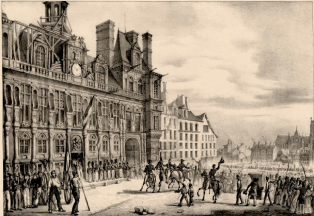

En fin de matinée, l’Hôtel de Ville, après avoir changé plusieurs fois de mains, se trouve définitivement entre celles de l’insurrection, les instants où Arcole a perdu la vie. Le drapeau tricolore flotte sur le bâtiment, puis sur Notre-Dame. Un membre de l’Association de Janvier fait sonner le tocsin. « Quelques minutes encore et Charles X ne sera plus roi de France. » dit Talleyrand dans son hôtel de Saint-Florentin, à l’angle de la place de la Concorde.

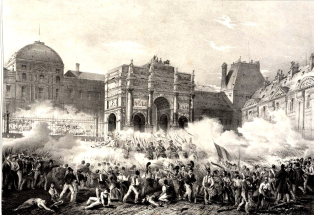

Prise de l’Hôtel de Ville – Amédée Bourgeois

Gallica.bnf.fr

Et pendant ce temps-là, les députés libéraux continuent de rechercher une solution de compromis ; Laffitte et La Fayette, qui viennent de rentrer à Paris, sont de la partie.

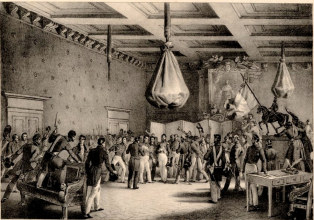

Une tentative de négociation avec Marmont aux Tuileries pour un cessez-le-feu qui n’aboutit pas. Polignac, retranché dans une pièce voisine, refuse de recevoir les députés. Marmont envoie un message à Charles X : « Je pense qu’il est urgent que Votre Majesté profite sans délai des ouvertures qui lui ont été faites. ». Réponse du roi : « tenir ferme ».

Les députés sont sur le qui-vive, un mandat d’arrêt est lancé contre certains d’entre eux, dont La Fayette, Thiers part se cacher près de Pontoise.

Aux Tuileries, l’entrevue entre le maréchal Marmont et les députés

(Casimir Périer, Laffitte, Lobau) – gallica.bnf.fr

Les combats aux portes Saint-Denis et Saint-Martin (gallica.bnf.fr)

Et du côté du duc d’Orléans dans son château de Neuilly ? Averti qu’un bataillon de la garde royale a reçu l’ordre de cerner le château de Neuilly, il préfère passer la nuit du 28 au 29 dans une ancienne orangerie du château voisin de Villiers.

29 juillet :

Marmont replie ses troupes sur la bande qui va du Louvre à l’Étoile, avec en bordure, le Palais-Royal, le boulevard de la Madeleine et la place Vendôme.

Les élèves de l’École polytechnique en uniforme s’emparent de la caserne Babylone ; la population du Gros-Caillou en armes se porte sur l'École Militaire, etc. C’est l’effondrement du dispositif militaire.

Rassemblement des Polytechniciens – gallica.bnf.fr

Le Louvre puis les Tuileries sont investis.

Prises du Louvre et des Tuileries par Joseph Bellangé – gallica.bnf.fr

Le soir venu, les insurgés sont maîtres de Paris. L’armée de Marmont ne peut plus que protéger le château de Saint-Cloud, en tenant les ponts de Neuilly et de Sèvres.

Polignac rejoint Saint-Cloud.

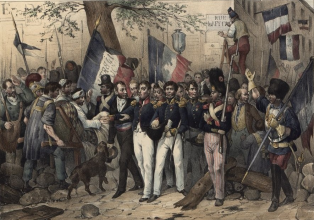

La Fayette prend la tête de la Garde nationale, reconstituée.

La Fayette se rend à l’Hôtel de Ville – estampe de Victor Adam, gallica.bnf.fr

Casimir Périer est à la tête de la commis-sion provisoire chargée d’administrer Paris.

Les députés, pour l’instant, sont en majorité favorables au maintien de Charles X en faisant revenir au pouvoir le modéré Mortemart. D’Argout, pair de France, est envoyé à Saint-Cloud, avec pour mission de revenir avec Mortemart avant une heure du matin.

Il ne sera pas là à l’heure dite ; le trône de Charles X est condamné.

30 juillet, les … hésitations de Louis-Philippe

Objectif du parti libéral, récupérer au plus vite la révolution populaire.

Dès l’aube du vendredi 30 juillet, Thiers et Mignet rédigent une déclaration imprimée sous forme d’affiche dans les ateliers du National et immédiatement placardée :

« Charles X ne peut plus rentrer dans Paris : il a fait couler le sang du peuple.

Le duc d’Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution.

Le duc d’Orléans ne s’est jamais battu contre nous.

Le duc d’Orléans a porté au feu les couleurs tricolores.

[…]

C’est du peuple français qu’il tiendra sa couronne. »

Laffitte, Thiers et le vieux Talleyrand, veulent neutraliser La Fayette, le républicain. Tâche inutile car celui-ci renonce, face au fardeau du pouvoir.

Reste maintenant à convaincre Louis-Philippe …

Le duc d’Orléans n’est pas du tout chaud pour rentrer à Paris tant que Charles X est sur le trône. Et, par prudence, il préfère quitter Neuilly pour sa résidence du Raincy, de plusieurs kilomètres plus éloignée de Saint-Cloud ! Quand Thiers arrive à Neuilly, il ne trouve que la duchesse qui lui explique « qu’il est impossible que son mari accepte tant que le roi est encore à Saint-Cloud ». Toute la journée, les visiteurs se pressent à Neuilly : « La demeure du duc d’Orléans est assiégée par le zèle des uns, par l’importunité des autres ; ambitieux ou dévoués, tous arrivent au prince, la couronne de France dans la poche ».

La duchesse finit par accepter d’envoyer son conseiller Oudard au Raincy. En début de soirée du 30, Louis-Philippe arrive à Neuilly et … se cache dans le parc ! Il est rejoint par sa sœur et sa femme. Il finit par accepter la lieutenance générale du royaume.

Arborant à la boutonnière un ruban tricolore, Louis-Philippe quitte Neuilly vers dix heures du soir pour le Palais-Royal. Un arrêt en route chez Talleyrand pour s’assurer de son appui. Il arrive au Palais-Royal peu avant minuit et, par une porte dérobée, va se coucher, dans une chambre de l’appartement d’Oudard.

Paris, minuit, au moment de l’arrivée de Louis-Philippe – la place du Châtelet à droite (gallica.bnf.fr)

31 juillet : la récupération bourgeoise

Laffitte a réussi à convaincre le duc de Mortemart de l’accompagner au Palais-Royal. A quatre heures du matin, Louis-Philippe, qui dort sur un matelas jeté à même le sol, se lève, dépoitraillé, sans perruque, les reçoit. L’objectif est de convaincre ce proche de Charles X de sa fidélité, au cas où … « Si vous voyez le roi avant moi, conclut-il, dites-lui qu’il m’ont amené de force à Paris […] que je me ferai mettre en pièces plutôt que de me laisser poser la couronne sur la tête » et remet au duc une lettre pour son cousin. Lettre qu’il s’empressera de lui reprendre lorsque, le matin venu, il apprend la fuite de Charles X.

Neuf heures du matin, devant la délégation des députés, il fait mine de tergiverser encore, en raison de ses liens de famille avec Charles X …, les députés le supplient d’accepter, agitant le spectre de la république. Louis-Philippe pourra toujours affirmer qu’on lui a forcé la main et qu’il ne s’est dévoué que pour sauver la monarchie.

Louis-Philippe rédige le projet de proclamation : « Habitants de Paris ! Les députés de la France, en ce moment réunis à Paris, ont exprimé le désir que je me rendisse dans cette capitale pour y exercer les fonctions de lieutenant général du royaume. Je n’ai pas balancé à venir partager vos dangers ( !), à me placer au milieu de votre héroïque population, et à faire tous mes efforts pour vous préserver de la guerre civile et de l’anarchie ....»

Recevant cette proclamation, les députés y répondent par leur adresse, signée par 90 députés :

« Français ! La France est libre. Le pouvoir absolu levait son drapeau, l’héroïque population de Paris l’a abattu. Paris attaqué a fait triompher par les armes la cause sacrée qui venait de triompher en vain dans les élections. […] La Charte sera désormais une vérité. »

A l’Hôtel de ville, les républicains sont furieux.

Il est temps pour Louis-Philippe de se rendre à l’Hôtel de ville, où l’attendent les républicains, furieux. Il prend soin d’être accompagné de La Fayette.

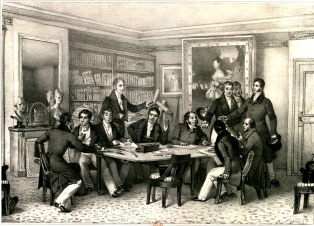

Lecture de l’adresse des députés

Louis-Philippe quitte le Palais-Royal, Horace Vernet

Ce ne sont pas des cris de ralliement qu’entend le lieutenant général le long du parcours : « À bas les Bourbons ! Plus de Bourbons ! À mort les Bourbons ! À bas le duc d’Orléans ! »

Arrivée de Louis-Philippe à l’Hôtel de Ville – gallica.bnf.fr

La proclamation sous le drapeau tricolore – tableau du baron Gérard

A l’Hôtel de Ville, Louis-Philippe revêt l’uniforme de la garde nationale : « – Messieurs, c’est un ancien garde national qui fait visite à son ancien général ! »

La réception pour le moins mitigée se termine sur le balcon de l’Hôtel de Ville où

La Fayette donne l'accolade au duc d'Orléans.

Mise en scène qui retourne la foule hostile massée sur la place de Grève : le « baiser républicain » de La Fayette, selon la formule de Chateaubriand.

Fin (provisoire) de l’insurrection

C’est fait. La révolution populaire, pour laquelle est mort Arcole, est récupérée par la bourgeoisie. Le nouveau régime est finalement toléré. Mais, contesté aussi bien par les républicains, des bonapartistes, que par les légitimistes. Des émeutes et insurrections en perspective (cf. 8).

A combien de personnes aura-t-elle coûté la vie ? De 1.000 à 1.200 tués, probablement.

Quant à Charles X, il prend la route de l’exil avec sa famille, l’Ecosse puis Prague, la Bohême, l’Autriche, l’Italie pour venir mourir en 1836 dans le palais Coronini, à Nova Gorixa, aujourd’hui partagée entre l’Italie et la Slovénie.

La révolution de 1830 s’est transmise en Allemagne, en Italie, en Pologne et ailleurs, pour se terminer comme des feux de paille et dans la répression, à l’exception de la Belgique qui se libère de la tutelle hollandaise le 4 octobre 1830.

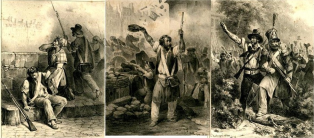

Thiers, Lafayette, Laffitte : trois acteurs de la victoire libérale

Trois figures de combat vues par Joseph Bellangé - gallica.bnf.fr

Et Arcole ?

En 1840, la colonne de Juillet est inaugurée, place de la Bastille, pour commémorer les Trois Glorieuses et ses martyrs.

504 noms sont gravés sur le pourtour de la colonne, dont celui d’Arcole.

Pourtant aucune victime de ce nom ne fut trouvée après les événements ….

Sources principales :