11 : 28 juillet 1835 - La « machine infernale » de Fieschi

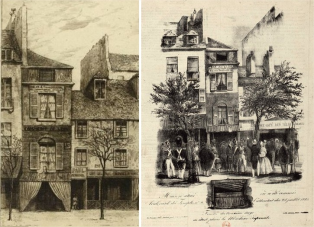

50, boulevard du Temple

Né dans une misérable famille de bergers corses, Giuseppe Fieschi connaît une enfance difficile : en 1804, son père est arrêté et condamné à 6 ans de prison pour le vol de 8 jambons, il meurt en prison deux ans plus tard. Thomas, son frère aîné, trouve la mort en combattant pour l’Empereur.

Pourtant, Giuseppe s’engage dans l’armée de Napoléon, à 16 ans, s’illustre durant une bataille où il prend la tête d’un groupe de soldats et met en déroute une centaine de cosaques ; il est sergent pendant la campagne de Russie.

Une carrière militaire où il fait preuve de courage mais peu de scrupules : il livrera des renseignements aux Autrichiens.

De retour en Corse, Fieschi entre en conflit avec sa famille pour des problèmes d’héritage. Vol de bovin, contrefaçon d’actes de propriétés, il est condamné en 1819 à dix ans de réclusion.

Libéré en 1826, il exerce le métier de drapier jusqu’à la révolution de 1830 ; il monte à Paris, profitant de la loi d’amnistie promulguée par Louis-Philippe.

Il rempile dans l’armée (au simple grade de sergent), devient instructeur.

C’est alors qu’il rencontre un nommé Lavocat, ex complotiste sous la Restauration, devenu depuis lieutenant colonel de la Garde nationale et député. Fieschi devient alors agent du gouvernement, chargé de « missions discrètes » : infiltrer les sociétés républicaines, prévenant quelques tentatives d’assassinat (!)

Deux événements vont lourdement influer sur le cours de sa vie : une vie conjugale qui tourne au fiasco et le départ du préfet de police qui lui confiait ces missions occultes.

Bientôt comploteur

Il vit d’expédients, se met à fréquenter les tripots du Palais-Royal, fait des dettes de jeu, détourne de l’argent dans l’entreprise où il est chef d’atelier, poste qu’il perd. Ajoutons à cela des falsifications de certificats produits devant la commission des prisonniers politiques. Une enquête est ouverte.

En situation de récidiviste, il entre dans la clandestinité, sans ressource.

Sans conviction politique, Fieschi est prêt à embrasser n’importe quelle cause s’il y a espérance de gain ; il est surtout révolté contre sa propre condition.

C’est ainsi qu’il se rapproche de Pierre Morey, cordonnier, nostalgique de Robespierre et membre de la Société des droits de l’homme, interdite depuis 1833.

Ses nouveaux amis voient en lui l'homme d’action courageux qu’il leur faut pour être la main armée d’un attentat contre Louis-Philippe.

Fieschi et ses deux complices, Morey et Pépin, conçoivent une invraisemblable machine infernale, constituée de 25 canons de fusil montés sur un bâti et reliés entre eux afin de faire feu simultanément. La machine est d’abord testée dans un chemin désert, l’actuelle rue d’Annam (XXe arrondissement).

En mars 1835, Fieschi loue une chambre boulevard du Temple. Il prend son temps pour assembler les 25 canons de fusils qu’il va placer sur le rebord de la fenêtre donnant sur le boulevard.

28 juillet 1835

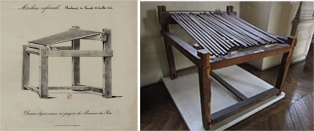

Gallica.bnf.fr & la machine visible au musée de la Police à Paris

5ème anniversaire de la révolution de Juillet, le roi des Français passe en revue la garde nationale sur les grands boulevards, entouré des dignitaires du régime.

Fieschi allume la mèche. Placée à la hauteur du n° 50, boulevard du Temple, la « machine infernale » explose, peut-être par accident. C’est un carnage, la rafale fait 10 morts sur le coup, dont le maréchal Mortier (ex gouverneur de Moscou en 1812), et de nombreux blessés (il y aura en tout 18 morts et 42 blessés). Une nouvelle fois, Louis-Philippe en sort miraculeusement indemne, enfin presque, il a une éraflure au front.

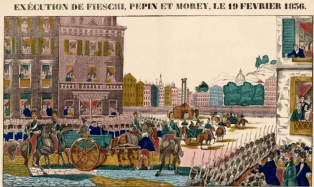

28 juillet 1835 - Gallica.bnf.fr

La maison d’où Fieschi a tiré - Gallica.bnf.fr

L'attentat soulève une vague d'indignation et d'épouvante ; Louis-Philippe connaît un regain de popularité ; l’archevêque de Paris, pourtant ardent légitimiste, vient en personne aux Tuileries pour témoigner sa sympathie.

La machine, visible au musée de la Police, montre que certains des canons ont explosé, blessant Fieschi au visage et à la main. Impossible pour lui de se fondre dans la foule, il est immédiatement arrêté.

Les complices sont arrêtés quelques jours après. Fieschi est emprisonné à la Conciergerie (où, il partage la cellule du grand publiciste catholique Louis Veuillot qui, faute de place, n’a pas pu rejoindre les autres « politiques » dans la prison Sainte-Pélagie. cf.10).

Le procès s'ouvre le 30 janvier 1836 devant la Chambre des pairs. Procès très suivi, où ce n’est pas un activiste révolutionnaire qui apparaît aux yeux du public mais un aventurier motivé par l’argent, arrogant et vaniteux (on l’interroge sur ses mobiles : "pour la gloire").

Il ajoute par la suite : "Je suis très content de n'avoir pas tué le Roi, je serais fâché d'avoir réussi".

Il refuse de donner le nom de ses complices, il précise simplement : "Le Roi peut se tenir tranquille, ils y regarderont à deux fois …. Je ne nommerai personne, c'est moi qui suis le coupable … si dans l'espoir de sauver ma vie je faisais des victimes dans mes amis, ce serait un crime plus horrible que celui que j'ai commis".

Fieschi et ses deux complices sont condamnés à mort.

Exécution à la barrière Saint-Jacques

Gallica.bnf.fr

Depuis 1832, la guillotine est installée à la barrière Saint-Jacques (au niveau de l’actuel métro Saint-Jacques). Elle s’était beaucoup promenée et se promènera encore par la suite.

Ironie du sort, c’est ici qu’Honoré Ulbach, le meurtrier de la Bergère d’Ivry a été exécuté le 10 septembre 1827 (cf. 2). Il se trouve que Fieschi était en 1831 le gardien du moulin de Croulebarbe, sur la Bièvre, rue du Champ de l’Alouette (poste qu’il perdit car il confiait souvent les clés à des voisins).

Puis, le 9 janvier 1836, un mois avant Fieschi (19 février), c’était le tour de Lacenaire et de son complice (cf. 9).

Pour l’anecdote, ici fut également exécuté un dénommé Fournier dit "Queue de Boeuf" qui, pour récupérer la prime au repêchage de cadavres dans la Seine, jetait des passants dans le fleuve ! 41 personnes ont été guillotinées à cet endroit.

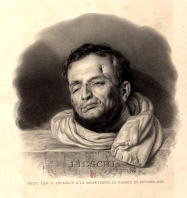

La science ne craint pas le morbide : la tête de Fieschi est examinée par plusieurs médecins dès après l’exécution, un peintre la peint et un autre dessine le cerveau (ceci annonce les études qui seront menées à la fin du 19ème siècle pour tenter de trouver un lien entre criminalité et forme du cerveau).

Gallica.bnf.fr

Les lois infernales

Les conséquences de cet attentat sanglant seront funestes pour le camp républicain, durement réprimé avec les « lois infernales » qui seront promulguées quelques mois après l’attentat. Peines d’emprisonnement pour les gérants des journaux et les auteurs d’articles condamnés pour offense à la personne du roi, incitation à la révolte, outrage et injures envers des fonctionnaires détenteurs de l'autorité publique. Les dessins et caricatures sont soumis à la censure préalable.

C’est un rude coup pour la presse politique, alors que la monarchie de Juillet était née d’une révolte pour la liberté de la presse. Ces mesures vont par ailleurs vitaliser la presse « commerciale » d’Émile de Girardin (qui tire une partie de ses revenus de la publicité). Plusieurs journaux ne s’en remettront pas, dont la Caricature (cf. 6)

Les attentats contre Louis Philippe

Est-ce le jeune et très brillant mathématicien Évariste Galois qui donne le coup d’envoi le 8 mai 1831 ? Ardent républicain, membre de la société des Amis du Peuples, il porte un toast pour célébrer l’acquittement de 19 républicains, en brandissant son verre et un grand couteau : « À Louis-Philippe, s’il trahit ! »

Il est arrêté et déféré devant la cour d’assises, et acquitté par le jury populaire. Hélas, il mourra quelques mois plus tard lors d’un duel, à 21 ans (cf. 12).

Les attentats ont commencé le 1er février 1832, avec le complot de la rue des Prouvaires : des légitimistes qui voulaient capturer le roi lors d’un bal donné aux Tuileries, puis proclamer le petit-fils de Charles X, Henri V, roi de France.

19 novembre 1832, vers 14 heures, Louis-Philippe se rend au palais Bourbon. Il essuie un coup de feu alors qu'il traverse le Pont-Royal. Personne n’est touché. L’auteur, un étudiant en droit de 21 ans, Bergeron, républicain, chef de section de la Société des droits de l'Homme. Bergeron nie et transforme son procès en tribune républicaine ; il est acquitté.

C’est surtout après l'attentat de Fieschi et les « lois infernales » contre la presse, que les attentats vont se multiplier :

- 25 juin 1836, Louis-Philippe et sa famille quittent les Tuileries pour se rendre au château de Neuilly. Lorsque la voiture passe les guichets du Louvre vers le pont du Carrousel, Louis-Philippe sort la tête pour saluer la garde, un coup de feu est tiré, très près de la tête du roi. Le tireur est un anarchiste de 26 ans, Louis Alibaud, ancien sous-officier révolté par la répression de l’émeute juin 1832. Guillotiné le 11 juillet.

- 27 décembre 1836, Louis-Philippe se rend au palais Bourbon, une balle effleure sa poitrine et brise une glace de la voiture. Meunier, âgé de 22 ans est condamné à mort puis gracié ; il est envoyé en exil aux Etats-Unis avec un pécule, ce qui fait l’objet d’une large publicité par la propagande officielle.

- 19 janvier 1837, une machine infernale semblable à celle de Fieschi est découverte chez un nommé Champion, ouvrier mécanicien. L'homme se pend dans sa cellule avec sa cravate.

- décembre 1837, nouvelle machine infernale, découverte en place sur le trajet du cortège royal vers le palais Bourbon.

- 15 octobre 1840, l’ouvrier frotteur et anarchiste, Marius Darmès, tire au pistolet sur la voiture de Louis-Philippe qui emprunte le quai des Tuileries pour se rendre à Saint-Cloud. Trop chargée, l'arme éclate dans les mains de l'assassin. Condamné à mort.

- 16 avril 1846, à Fontainebleau, Pierre Lecomte, 48 ans, ancien garde forestier, tire deux coups de feu sur le souverain sans le toucher. Condamné à mort et exécuté.

- Et, pour terminer, 29 juillet 1846, deux coups de feu sont tirés par un nommé Henry alors que Louis-Philippe et sa famille paraissent sur le balcon du palais pour donner le signal de réjouissances publiques. Henry est condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. Le renversement du roi des Français en février 1848 aura peut-être permis de lui sauver la vie.

Son successeur sur le trône, Napoléon III, ne sera pas en reste (cf. 26).

Louis-Philippe et la peine de mort, vu par Victor Hugo :

Ôtez de Louis-Philippe le roi, il reste l'homme. Et l'homme est bon. […] Il passait sa nuit à réviser un procès criminel, trouvant que c'était quelque chose de tenir tête à l'Europe, mais que c'était une plus grande affaire encore d'arracher un homme au bourreau. […] Quelquefois les dossiers empilés couvraient sa table ; il les examinait tous ; c'était une angoisse pour lui d'abandonner ces misérables têtes condamnées. Pendant les premières années de son règne, la peine de mort fut comme abolie, et l'échafaud relevé fut une violence faite au roi. La Grève ayant disparu avec la branche aînée, une Grève bourgeoise fut instituée sous le nom de Barrière Saint-Jacques ; les « hommes pratiques » sentirent le besoin d'une guillotine quasi légitime ; et ce fut là une des victoires de Casimir Perier, qui représentait les côtés étroits de la bourgeoisie, sur Louis-Philippe, qui en représentait les côtés libéraux. Louis-Philippe avait annoté de sa main Beccaria. Après la machine Fieschi, il s'écriait : Quel dommage que je n'aie pas été blessé ! j'aurais pu faire grâce. Une autre fois, faisant allusion aux résistances de ses ministres, il écrivait à propos d'un condamné politique qui est une des plus généreuses figures de notre temps : Sa grâce est accordée, il ne me reste plus qu'à l'obtenir. Louis-Philippe était doux comme Louis IX et bon comme Henri IV.

Extrait des Misérables