39 : vendredi 26 juillet 1889 - La Malle à Gouffé

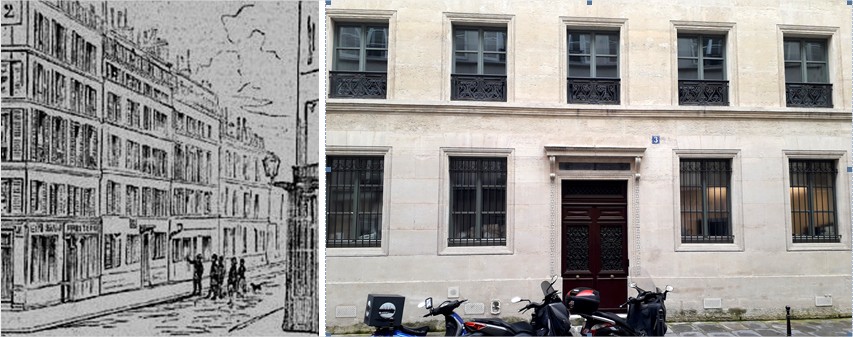

3, rue Tronçon du Coudray

Une affaire dramatique, rocambolesque, dont la presse s’est emparée et qui a passionné le public. On considère que c’est avec elle qu’est née la police scientifique.

Découvertes macabres

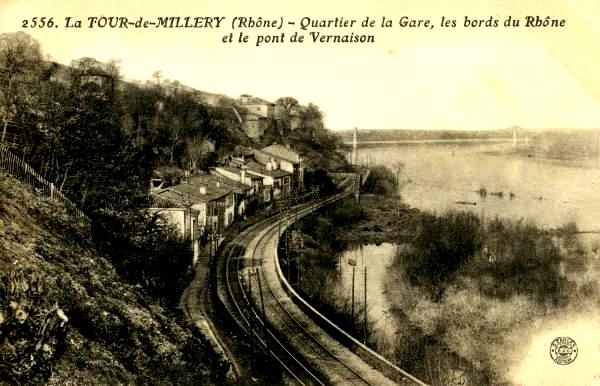

13 août 1889, depuis plusieurs jours, les personnes se promenant sur la route de Vernaison à Millery, près de Lyon, sont incommodées par des odeurs pestilentielles ; le cantonnier, Denis Coffy, inspecte l’endroit. Au lieu-dit « La Tour de Millery », dans un buisson en contrebas, il aperçoit un gros sac en toile cirée dégageant une odeur insupportable. À l'intérieur, recroquevillé, un cadavre nu et dans un état de décomposition avancée, la tête enveloppée dans une toile cirée noire.

Une petite clé est trouvée à proximité.

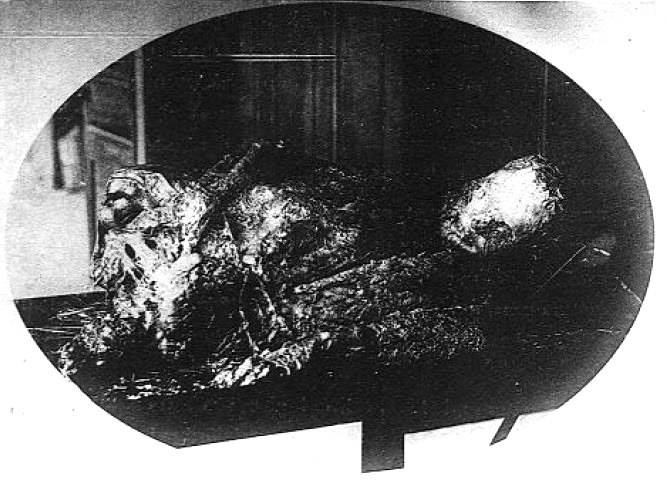

Le corps est emmené à la faculté de médecine de Lyon ; le corps est dénudé, ligoté avec sept mètres de cordes. Le médecin légiste Paul Bernard procède à l'autopsie : la victime est un homme entre 35 et 45 ans, portant barbe et moustache, décédé par strangulation depuis trois à cinq semaines.

L’état de décomposition est tel que toute identification est impossible ; le corps est conservé dans du formol.

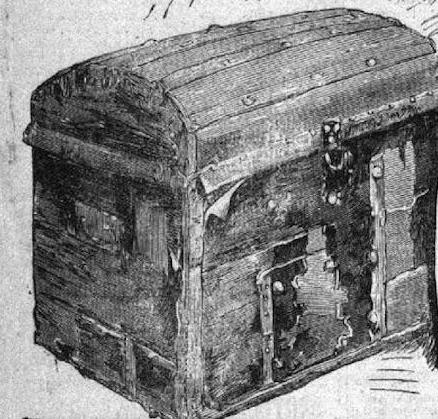

17 août 1889, à deux km de la découverte du sac, le long de la route allant à Saint-Genis-Laval, un chercheur d’escargots découvre dans les fourrés les débris d'une malle malodorante maculés de taches. La clé trouvée près du cadavre s’adapte à la serrure, ainsi qu’un clou manquant trouvé au même endroit. Un indice d’importance, une étiquette des chemins de fer Paris-Lyon-Marseille mentionne un départ de Paris par le train rapide n° 3 à destination de Lyon-Perrache le 27 juillet 188..., le dernier chiffre est illisible.

Les registres de la compagnie PLM sont consultés. Une malle a bien été expédiée le 27 juillet 1889, un colis de 105 kg.

Disparition non élucidée

Tous les éléments sont transmis par le procureur de Lyon au Parquet de Paris.

L’affaire est confiée au commissaire Goron, chef de la Sûreté parisienne. Un rapprochement est vite fait avec une affaire non élucidée : la disparition depuis le 26 juillet de Toussaint Gouffé, huissier de justice, dont l’étude est installée 148, rue Montmartre, signalée par son beau-frère le 29 juillet 1889 au commissariat de quartier. Lors de la perquisition de la police, la concierge avait noté que l’étude avait été fouillée mais le vol écarté car 14.000 francs traînaient bien visibles sur le bureau. La concierge rapporte également qu’elle avait vu un homme sortir de l’étude le soir du 26 juillet.

Les investigations ne donnent rien : monsieur Gouffé est veuf, vivait seul et était respecté, peu dépensier si ce n’était pour profiter de la compagnie des prostituées.

L’autopsie du professeur Lacassagne

wikiwand

On procède donc à une deuxième autopsie avec un objectif différent de la première : conclure si, oui ou non, le cadavre de Millery est celui de Toussaint Gouffé.

13 novembre 1899, le corps est sorti du formol, le professeur Alexandre Lacassagne, titulaire de la chaire de médecine légale à la Faculté de Lyon, commence le travail.

Pendant huit jours, il procède à un examen extrêmement fouillé, exploite tous les éléments en sa disposition :

la taille constatée du mort (1m75) est proche de celle mentionnée sur le livret militaire de l’huissier (1m78)

la jambe droite pèse moins lourd que l’autre, l’homme devait boiter ; infirmité dont Gouffé souffrait

l’examen dentaire indique un âge de 50 ans environ, Gouffé avait 49 ans

les cheveux retrouvés sont similaires à ceux trouvés sur une brosse à cheveux.

Les preuves sont suffisantes pour affirmer que le cadavre de Millery est celui de Toussaint Gouffé.

Recherche du ou des coupables

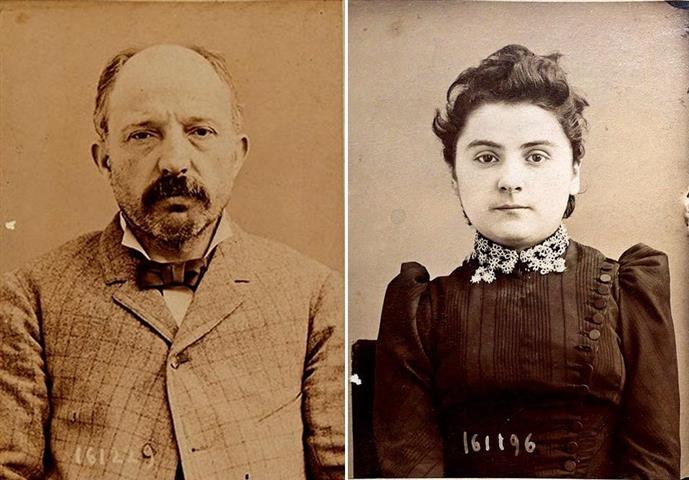

La police s’intéresse maintenant de plus près à la vie de la victime, ses habitudes, ses relations. Il ressort un nom, Gabrielle Bompard, avec qui il aurait été vu peu de temps avant sa disparition ; elle est en couple avec un nommé Michel Eyraud, de piètre réputation. Impossible de les interroger, ils ont quitté Paris le 27 juillet et disparu !

Le commissaire Goron veut faire parler la malle : retrouver son parcours devrait mener aux meurtriers. Il fait construire une réplique exacte de la malle, l’expose à grand renfort de publicité à Paris tout comme une autre réplique est exposée à Lyon. L’appel à témoins porte ses fruits ; au bout de quelques jours, un sellier affirme que la malle est de fabrication anglaise. Goron fait paraître dans la presse anglaise une photo de la malle accompagnée de celle des deux suspects : Gabrielle Bompard et Michel Eyraud ; c’est gagné ! Un layetier londonien reconnaît les deux acheteurs d’une malle vendue quatre ans plus tôt. La police apprend par ailleurs qu’Eyraud a réglé une note de restaurant en monnaie anglaise.

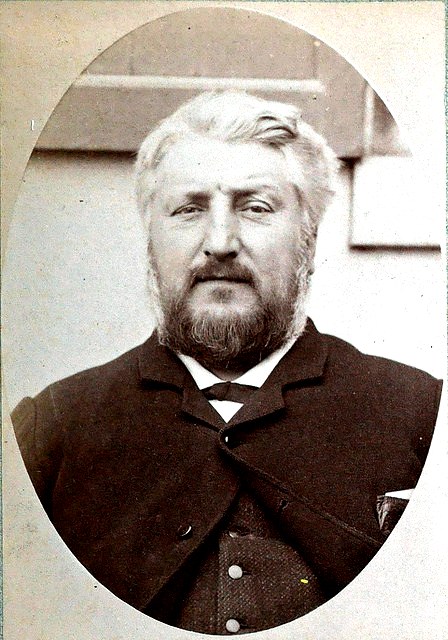

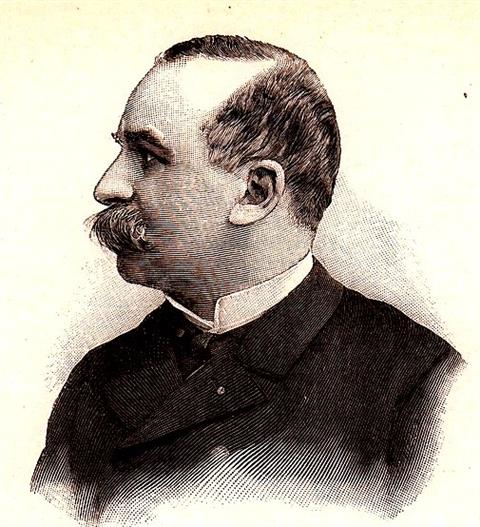

François Marie Goron (wikipedia.fr)

Les preuves s’accumulent : Goron apprend qu’un couple logeant à Londres, les Labordère, a fait l'acquisition d'une malle identique. Un voyage à Londres lui confirme qu’il s’agit de Bompard et Eyraud. Un autre témoignage l’informe qu’Eyraud a été vu en compagnie de Gouffé le 25 juillet dans un café des Grands Boulevards.

Le mandat d’arrêt international, l’un des premiers à être lancé, et la diffusion des photos étendue à la presse internationale, portent leurs fruits. Les deux fugitifs sont identifiés en Amérique.

L’arrestation

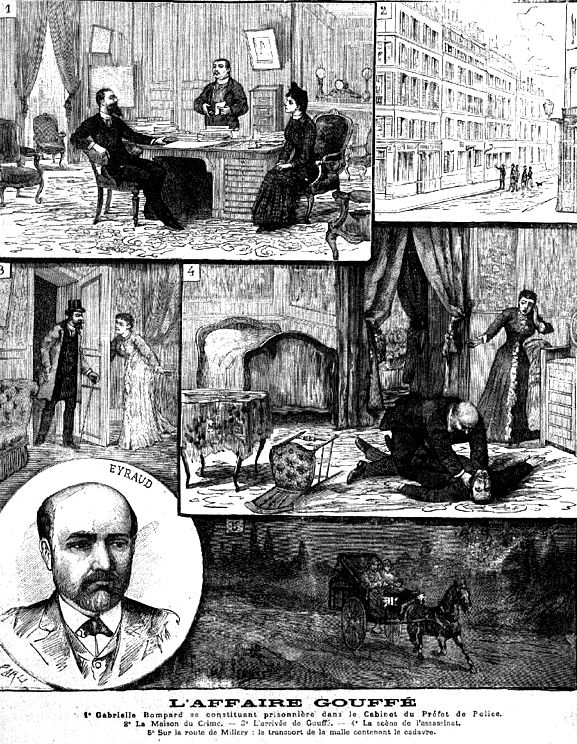

Gabrielle Bompard revient en France où elle se constitue prisonnière le 22 janvier 1890. Les dénégations ne résistent pas longtemps face à la police ; elle craque et fait le récit du crime dans ses moindres détails.

Eyraud, lui, est arrêté à La Havane en juin 1890. Le couple se trouvait à San Francisco lorsque Gabrielle est partie ; son compagnon a commencé alors une longue cavale, sous différents faux noms, du Canada au Mexique en retraversant les Etats-Unis, la police à ses trousses, pour se réfugier finalement à Cuba.

Michel Eyraud & Gabrielle Bompard (gallica.bnf.fr)

Le couple criminel

Michel Eyraud, itinéraire d’un escroc (d’après le Matin du 8 décembre 1890)

46 ans au moment du crime, fils d’un aubergiste de Saint-Etienne, un enfant turbulent, vicieux, indiscipliné. Il est placé dans la colonie pénitentiaire d’Oullins à 13 ans, sur demande paternelle. Chasseur à pied à 19 ans puis versé dans le Légion étrangère, il est de la funeste expédition au Mexique de 1863, durant laquelle il déserte devant l’ennemi pour s’enrôler dans l’armée de Juarez.

Condamné à mort par contumace, il reste au Mexique, intègre une bande de « flibustiers » avant de profiter de l’amnistie de 1869 pour revenir en France.

A son retour, il profite des déboires de son frère cadet Baptiste qui a repris l’exploitation viticole que son père avait rachetée. Lui faisant miroiter des spéculations fructueuses, il dérobe une liasse de titres qui lui appartenaient ainsi qu’à sa mère et dont ils ne verront jamais les fruits.

Dissimulant son passé, Michel Eyraud épouse une jeune fille de bonne famille lui apportant 60.000 francs de dot. En 1874, il part en Angleterre comme courtier pour produits ménagers ; des affaires médiocres accompagnées d’escroqueries lui valent d’être remercié. Il se fait embaucher par la maison Adam’s et Cie de Nottigham, de dentelles en tous genres. De bonnes affaires, des spéculations heureuses, Eyraud mène grand train, entretient une maîtresse ; il fait de fréquents voyages aux Etats-Unis où il devient possesseur d’un beau paquet d’actions de mines d’or du Brésil, acquises on ne sait comment ...

De retour d’Angleterre, après avoir été remercié par Adam’s et cie, Eyraud retrouve sa femme et ses enfants, s’installe à Asnières, chez son beau-frère. Il demeure trois ans, très discrètement, dans cette ville sans exercer aucune profession.

En 1882, il se porte acquéreur de la distillerie de Sèvres. Après six années d’activités entachées de fraude fiscale et de contrebande à l’octroi, l’entreprise est déclarée en faillite ; le fonds est tellement discrédité qu’il ne peut être vendu, Les associés risquent la saisie de leurs meubles ; Eyraud déménage son beau mobilier à la cloche de bois et le remplace par un autre, hors d’usage.

Après le fiasco de Sèvres, Eyraud habite à Levallois-Perret avec sa femme et sa fille, sous le nom d’un parent. C’est à cette époque qu’il fait la connaissance de Gabrielle Bompard. Toujours selon Le Matin, et contrairement à ce qu’on a écrit et malgré ses escapades, il montre beaucoup de tendresse pour sa femme et la fille qui lui reste ; une autre était morte à l’âge de neuf ans. Mais à Levallois-Perret, il jouit de la plus mauvaise réputation.

Gabrielle Bompard : elle a 21 ans au moment des faits. Son père est quincaillier à Lille. Elle a un tempérament vite rebelle ; les parents l’envoient chez un oncle dès l’âge de six ans, M. Van Aerde, chirurgien-dentiste, l’un des nombreux noms qu’empruntera Eyraud. Elle parfait son éducation en passant d’un internat religieux à un autre où, d’après une mère supérieure, elle a une « grande tendance aux amitiés particulières ».

A sa sortie, elle est livrée à elle-même et « se laisse aller à ses instincts vicieux et elle ne tarda pas à satisfaire la curiosité de ses sens. » Alerté, son père tente de la « soigner » par des séances d’hypnose prodiguées par un docteur de ses amis. Echec prévisible, Gabrielle quitte sa famille pour Paris, s’acquiert une réputation de dévergondée et tombe un temps sous la coupe d’un proxénète du boulevard Malesherbes.

Fin 1888, alors qu’elle se livre occasionnellement à la prostitution, elle fait la connaissance de Michel Eyraud, en répondant à une annonce par laquelle on recherche une jeune personne pour tenir une comptabilité ; Eyraud est alors employé chez M. Fribourg rue d’Hauteville.

Elle se trouve avec lui à Londres lors de l’achat de la malle.

Reconstitution

Dès son arrestation, Gabrielle rejette la faute entière sur son complice et minimise le crime en prétendant qu’ils ne voulaient pas tuer Gouffé, simplement le faire chanter ; mais l’affaire aurait mal tourné. Eyraud dément dès avant même son arrestation par journaux interposés ; c’est elle qui aurait tout manigancé.

A force de confrontations et de reconstitutions, le commissaire parvient à établir la réalité des faits :

Eyraud a fait la connaissance de Toussaint Gouffé par le biais de Rémy Launay qu’il avait connu à l’époque de la distillerie ; Launay est huissier de Seine-et-Oise et correspondant de Gouffé. Eyraud et Gouffé fréquentent le même café. D’une conversation à l’autre, l’escroc comprend que l’étude de l’huissier fait un bon chiffre d’affaires. Au cours de quelques virées effectuées ensemble, Eyraud constate le goût prononcé de Me Gouffé pour la compagnie des prostituées. L’idée du mauvais coup prend forme ; le piège est facile à tendre, Gabrielle servira d’appât.

Eyraud s’arrange pour que l’huissier rencontre plusieurs fois la jeune fille et ne reste pas insensible à ses charmes.

Préparation du crime : le couple fait renforcer la malle anglaise par un serrurier et loue un appartement. Le 24 juillet 1889, les « époux Labordère » sont locataires du rez-de-chaussée au fond de la cour du 3, rue Tronçon du Coudray. On y procède aux préparatifs ; madame Labordère coud un grand sac de toile, son « mari » installe une poulie au plafond. L’appartement est transformé en piège mortel.

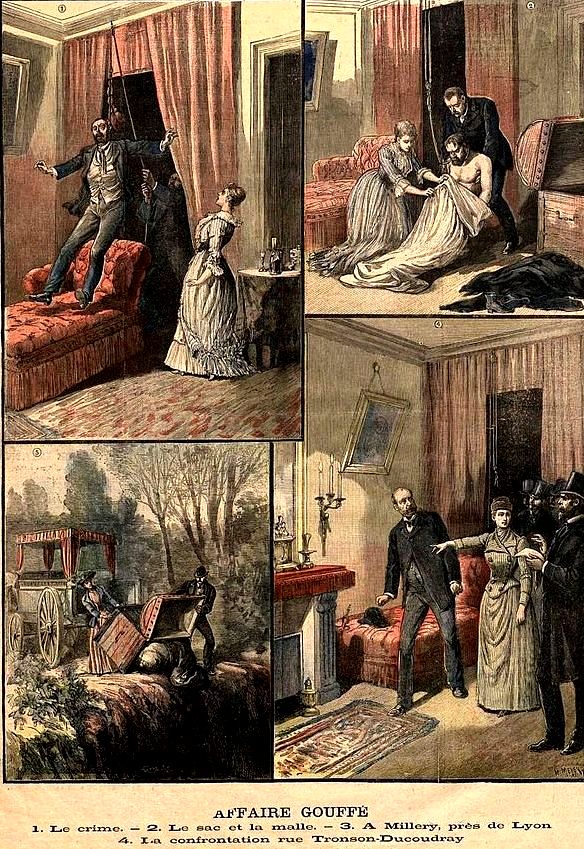

Vendredi 26 juillet : Gabrielle rencontre « par hasard » Gouffé dans la rue ou dans un café ; après un échange à mots couverts, il est invité à la retrouver, rue Tronson-du-Coudray. A 8h15 du soir, Gouffé se présente ; elle est nue sous sa robe de chambre et l'invite à s'asseoir sur le lit. Pris sous le charme de la belle, il se prête à un jeu sexuel : se passer autour du cou la ceinture de sa robe de chambre. Sortant de derrière les doubles rideaux (ou d’un paravent), Eyraud attache la ceinture à une corde pendant de la poulie et tire. Le stratagème ne marche pas, Gouffé résiste. Eyraud se précipite alors et l’étrangle de ses mains. Dès la mort constatée, Eyraud prend dans les poches du cadavre la clé de l’étude. Il s’y précipite mais, dans la panique et dans l’obscurité, il ne parvient pas à forcer le coffre-fort et ne trouve pas les 14.000 francs rangés sur le meuble de bureau. Ce que transporte l’huissier sur lui est leur seul butin : 150 francs, une montre, etc.

Supplément illustré du Petit Journal (Henri Meyer - wikiwand)

Supplément littéraire du Petit Parisien (wikiwand)

La fuite

Le corps est dévêtu, placé dans le sac, le tout mis dans la malle. Le lendemain 27 juillet, le couple et la malle se dirigent vers la gare de Lyon ; la malle est expédiée à Lyon, par le train rapide P.L.M. n° 3, accompagnée par le couple. Arrivés à Lyon, ils récupèrent le lourd colis devenu nauséabond avec la chaleur, louent un attelage et prennent la direction de Millery. Ils vident d’abord le contenu dans un fossé avant de se débarrasser de la malle brisée en morceaux quelques kilomètres plus loin.

Ils reprennent le train pour Marseille où demeure Baptiste, le frère de Michel. Ils se délestent des effets du mort.

Commence la cavale internationale : Londres, New-York, Montreal, Vancouver ; les nombreux voyages du courtier Eyraud il y a quelques années sont bien utiles.

A San Francisco, eat peut-être sous l’influence d’un nouvel amant, Gabrielle décide de retourner en France pour se livrer.

Pour Eyraud, la cavale continuera jusqu’à la Havane où il est arrêté, ramené en France dans une cage gardée de jour comme de nuit.

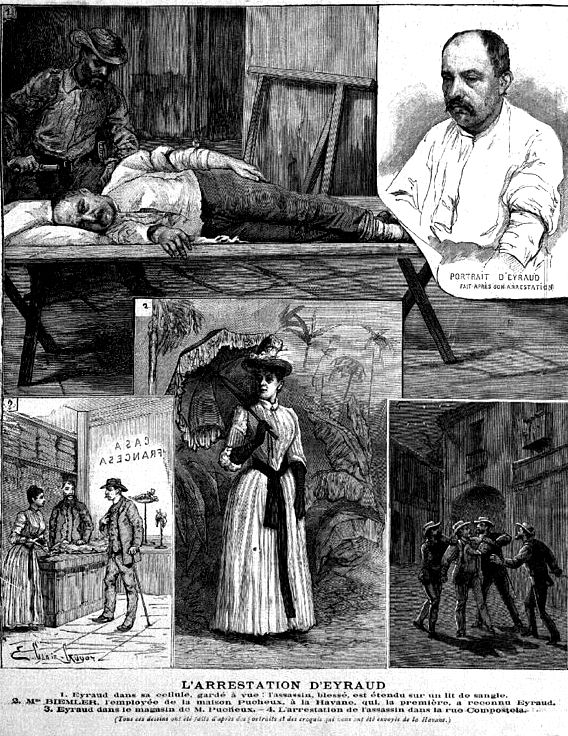

Cavale & arrestation d’Eyraud (supplément illustré du Petit Parisien)

Le procès

Le procès s’ouvre 16 décembre 1890 devant la cour d’assises de la Seine.

Gabrielle comparaît dans la tenue qu’elle portait le jour du crime.

Pour Michel Eyraud, l’affaire est entendue.

Pour Gabrielle Bompard, le public, la cour et le jury sont partagés. Son avocat plaide la mise sous l’influence d’Eyraud et l’état d’hypnose dans lequel elle aurait été plongée lorsqu’elle passe la ceinture autour du cou de Gouffé (pratique en vogue comme l’avait montré la précédente tentative de son père, sans effet). Irresponsabilité ou pas de la complice ? on fait appel aux experts, qui ne se sont pas d’accord, le débat est houleux.

Verdict le 20 novembre : Michel Eyraud est condamné à mort ; il sera exécuté le 3 février 1891 par Louis Deibler devant la prison de la Grande Roquette (cf. 38).

Gabrielle Bompard est reconnue responsable mais elle est condamnée à vingt ans de travaux forcés qu’elle purgera à la prison des femmes de Nanterre puis à la centrale de Clermont. Elle est libérée en 1905 pour bonne conduite. Après avoir été la vedette de centaines d’articles, elle meurt, oubliée, en 1920 (ou 1923).

L’exécution (le Progrès illustré – bibliothèque municipale de Lyon)

L’affaire et ses suites

C’est un nouveau succès pour la presse populaire, en particulier les suppléments illustrés du Petit Journal, le Petit Parisien ; les articles publiés en France et à l’étranger se comptent par centaines.

Autre bénéficiaire de l’affaire, le commissaire Goron. Il prend sa retraite en 1895 et se fait écrivain. La vingtaine d’ouvrages publiés connaîtront le succès et l’affaire de la Malle sanglante y est pour quelque chose.

La notoriété du professeur Lacassagne

Wikipedia.fr

On considère que l’autopsie précise et scientifique du professeur Lacassagne marque la naissance de la police scientifique.

Il co-fonde la première revue française de criminologie et une école de criminologie, dite « école lyonnaise ». Pour lui, l’atavisme comme facteur primordial de la pulsion criminelle est simpliste : il y a « implication mutuelle entre l'individu qui commet l'acte délictuel et la société qui en pâtit. ».

En 1894, c’est lui qui procèdera à l'autopsie du président Sadi Carnot.

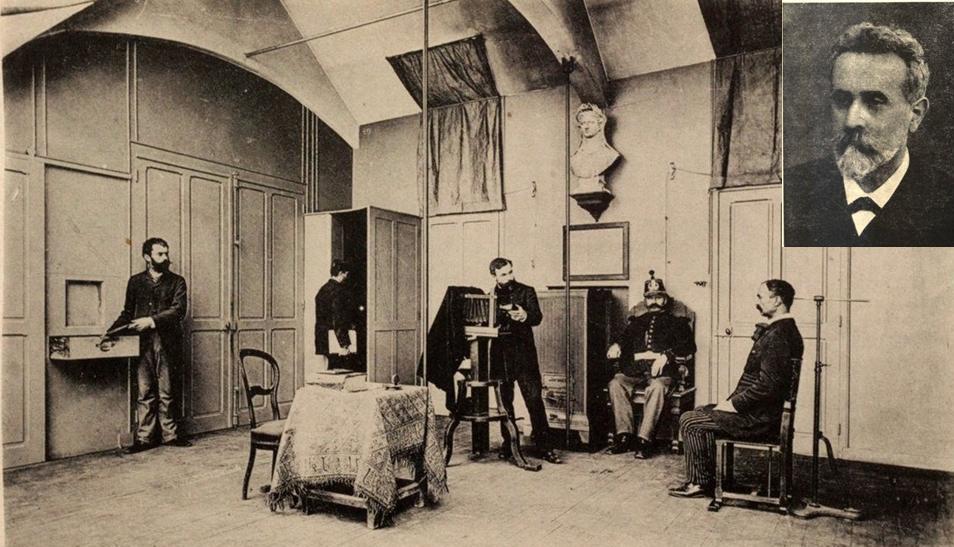

La concurrence parisienne, Alphonse Bertillon (1853-1914)

Ancien employé chargé de classer les dossiers des criminels et rédiger les fiches de signalement des personnes arrêtées, Bertillon s'inspire de travaux statistiques qui démontraient qu’avec 14 mensurations, il y a seulement 1 chance sur 286 millions pour qu'on retrouve les mêmes chez une autre personne.

Bien que le préfet Andrieux voie en lui un cas d'« aliénation mentale », le système anthropométrique de Bertillon (mensurations, description des stigmates physiques - cicatrice, etc.), le « bertillonnage », connaît le succès.

S’il a permis un grand progrès dans les procédures inquisitoriales, il a entraîné quelques dérives – en admettant les caractères anthropométriques comme mesures du potentiel de criminalité – contraires aux principes de Lacassagne.

Bertillon ne croit pas à l’unicité des empreintes digitales et, antisémite notoire, son analyse graphologique fumeuse du bordereau pèsera malheureusement dans les délibérations lors du procès Dreyfus (cf. 43)

Le préfet Lépine crée le service de l'Identité judiciaire en 1893.

Gallica.bnf.fr

Pour en savoir plus :

Pierre Darmon, La Malle à Gouffé : le guet-apens de la Madeleine, ed. Denoël

https://legereimaginareperegrinareblog.wordpress.com/2018/09/17/affaire-n12-la-malle-sanglante/