9 : 14 décembre 1834 – Lacenaire tue tante Madeleine

321, rue Saint-Martin

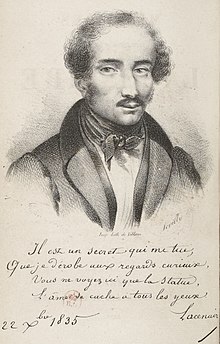

Lacenaire, Pierre François de son prénom, est né le 20 décembre 1803 à Lyon. Fils d’un négociant lyonnais aisé, un enfant mal aimé et jaloux de son frère aîné, profitant d’un précepteur alors que Pierre François est en pension. « C’est là que tu finiras ! » lui aurait dit son père en lui montrant la guillotine installée place des Terreaux.

Il aurait pu être écrivain

Quoi qu’il en soit, c’est un élève brillant, féru de littérature, il le prouvera par la suite. Notons que Jules Janin (cf. 15) et Edgar Quinet sont ses condisciples au collège de Lyon qu’il intègre à 14 ans.

Au collège de Chambéry, l’élève doué ne pourra pourtant pas faire sa philosophie, renvoyé après s'être battu avec un prêtre qu'il accuse de pédophilie.

Quelques emplois de bureau à Lyon, un premier séjour à Paris à l’automne 1824. Tout comme Balzac cinq ans plus tôt, il s’essaye à la carrière littéraire, poème, articles de journaux non payés) ; déception, malgré un vaudeville (non signé) qui obtient un certain succès.

Premiers dérapages

Après ces échecs, il s’engage sous un faux nom dans un régiment suisse au service de la France en 1826, mais déserte rapidement ; il navigue alors entre Lyon, Paris, l’Angleterre, et l’Ecosse. A court d’argent, c’est à ce moment que le chemin de sa vie va se creuser d’ornières, de plus en plus profondes. Il commet plusieurs faux en écriture, dont deux au nom de « Lacenaire » ; sa famille est amenée à payer. Il est préférable pour lui de s’exiler pour poursuivre son activité d’escroc : Genève, l’Italie en 1828. Sa première victime est un Suisse qui a dénoncé ses escroqueries aux autorités ; il le provoque en duel et le tue, avant de revenir à Lyon. Son premier cadavre.

Nouvel engagement dans l’armée en mai 1828, suivi d’une désertion en mars 1829.

Paris, théâtre de ses délits et ses crimes

Tenté par l’Amérique un instant, c’est finalement à Paris que, selon ses Mémoires, Lacenaire va concevoir, par une nuit de mai 1829 mémorable, le projet de sa vie, alors qu’il est sans ressources et sans abri : « Je voulus me tuer et je m’assis sur le parapet, près du pont des Arts… L’eau ? Non, on doit trop souffrir. Le poison ? Je ne veux pas qu’on me voit souffrir. Le fer ? Oui, ce doit être la mort la plus douce. Dès lors, ma vie devint un long suicide, je ne fus plus mien, j’appartenais au fer ! Au lieu de couteau ou de rasoir, je choisis la grande hache de la guillotine. Mais je voulais que ce ne fût qu’une revanche. La société aura mon sang, mais à mon tour j’aurai le sang de la société. »

Le 9 juin suivant, il vole un cabriolet rue du Temple pour le revendre en prenant le soin de mentionner son nom et son adresse sur la facture, de crainte que la police perde sa trace.

Il ne tarde pas à être arrêté, mais entre temps, il tue en duel le neveu de Benjamin Constant dans un fossé du Champ-de-Mars (Léo Malet dans « Les Rats de Montsouris : « M. Lacenaire, sortant du tripot où le neveu de Benjamin Constant l’a convaincu de tricherie, et serrant dans la poche de sa redingote le crucifix dont il abattra le jeune homme et le tiers point avec lequel il lardera le corps corrompu de la tante Madeleine, dans le taudis du Cheval Rouge. » - Tante Madeleine, c’est pour plus tard).

Le neveu est en fait tué au pistolet. « La vue de son sang ne me causa aucune émotion. »

Incarcéré dans la prison de la Force, il est condamné à un an de prison et transféré à Bicêtre, puis à Poissy où il fait la connaissance d’un nommé Jules Bâton, d’un menuisier de 25 ans, Pierre Avril et de Jean-François Chardon, homosexuel connu sous le nom de … Tante Madeleine. Séjour formateur : Lacenaire y prend ses leçons d’argot et fait connaissance avec les futurs membres de sa bande (ses « universités du crime » dira t’il).

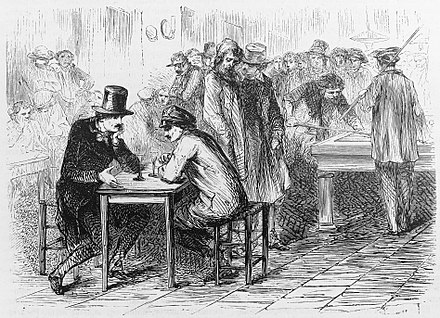

A sa libération, le fin lettré devient écrivain public … au Palais de Justice pour le compte d'un avoué, tout en continuant ses activités d’escroc et de voleur, activités complémentaires indispensables pour éponger les dettes de jeu.

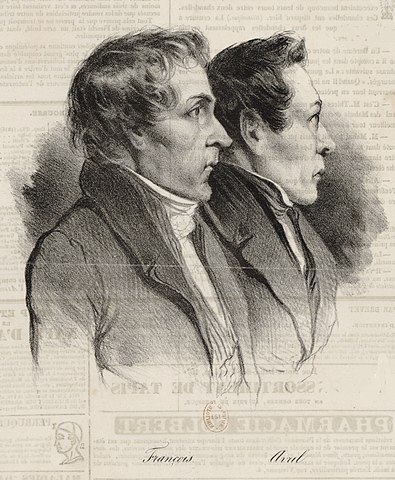

Pierre François et Pierre Avril

Mars 1833, il est à nouveau arrêté pour vol d'argenterie dans un restaurant.

Le voilà emprisonné pour 13 mois à La Force, où sont également incarcérés des prisonniers politiques, dont un nommé Vigouroux, rédacteur au Bon Sens, feuille républicaine. Il lui adresse 16 chansons. Il rédige également pour un journal Les prisons et le régime pénitentiaire qui remporte un certain succès.

A sa libération en août 1834, sa tentative de collaboration avec le Bon Sens tourne court ; il n’a pas d’autre solution par conséquent que de revenir aux vols.

Les cibles privilégiées sont maintenant les garçons de recette, avec la complicité de Bâton ou d’Avril ; rue de Viarmes, il attaque un garçon de recettes de la banque Rothschild...

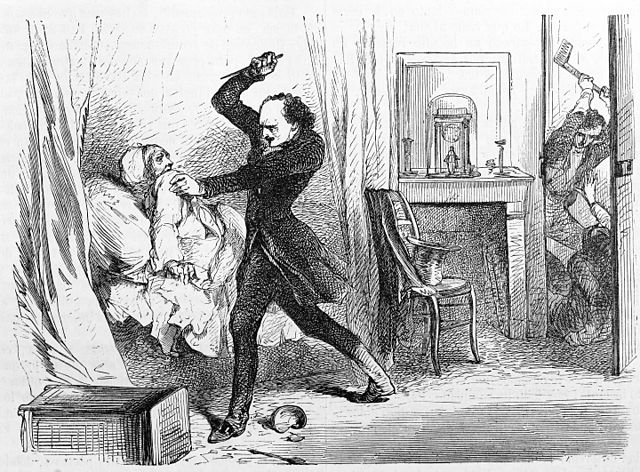

Décembre 1834, passage du Cheval Rouge

Ses échecs le poussent au crime le plus sordide : le 14 décembre 1834 : assisté d’Avril, il assassine Jean-François Chardon et sa mère dans leur gourbi du passage du Cheval-Rouge (à l’emplacement du n° 321, rue Saint-Martin). Tante Madeleine est frappé à coups de tire-points (outil pointu pour percer les cuirs) et achevé à coups de hache, sa mère impotente étouffée dans son lit.

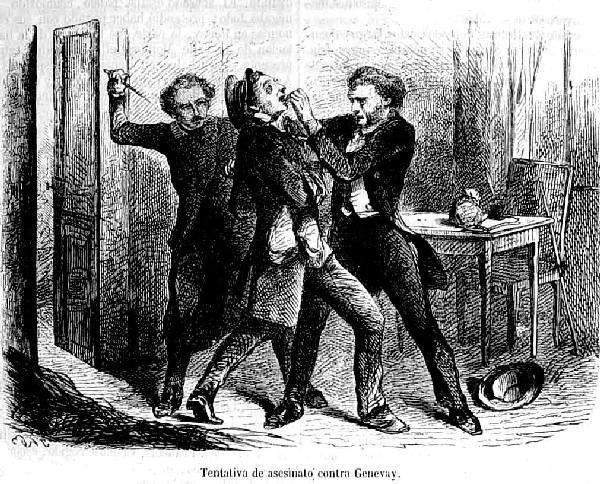

31 décembre, avec un autre complice, Hippolyte François - Avril ayant été interpellé pour vol - Lacenaire tente de détrousser à nouveau un garçon de recettes, Genevray, âgé de 18 ans, face au 66, rue Montorgueil. Les cris du jeune homme blessé les mettent en fuite.

La bande fait flèche de tout bois : un vol chez une parente de François, une pendule chez un horloger, sans oublier une escroquerie à la fausse traite sous le nom de Jacob Levi.

Arrestation et procès

Ce sera son dernier forfait, il est arrêté à Beaune, le 2 février 1835, incarcéré sous le nom « Jacob Lévi dit Lacenaire », volonté de sa part d’enfin se dévoiler à la société ? Le 26, il est écroué à Dijon sous le nom de « Lacenaire dit Gaillard se disant Jacob Lévi ».

Le 25 mars, il est à la Conciergerie, puis à nouveau à La Force.

Trahi par Avril, il avoue le 18 mai 1835, sa culpabilité dans le double meurtre du passage du Cheval-Rouge.

En prison, il se lie à nouveau avec les prisonniers politiques, dont François-Vincent Raspail, interné à la suite de l'attentat de Fieschi (cf. 11).

Lacenaire est au bout de son projet : ses crimes ont fait les unes des quotidiens, les journalistes courtisent l’assassin lettré, on fait salon dans sa cellule, il voit ces entretiens publiés dans la presse (« Je tue un homme comme je bois un verre de vin »).

Les complices au procès

Il est jugé avec Avril et François devant la cour d'assises de la Seine du 12 au 14 novembre ; son procès est la tribune qu’il n’a pas pu avoir pour ses talents littéraires. Il est vrai, qu’à côté d’Avril et François, il ne peut qu’attirer l’attention des nombreuses femmes présentes au procès, ce soi-disant assassin romantique. Il montre le même cynisme que lors de ses entretiens avec les journalistes ; cabotin, il exhorte même les jurés à ne pas l’épargner.

Son avocat, commis d'office, plaide la folie, en vain. Lacenaire et Avril sont condamnés à mort, François au bagne à perpétuité. Prise de conscience de la sentence ? celui qui, dans ses écrits, en appelait à la guillotine, se pourvoit en cassation. Pourvoi rejeté.

Il rédige ses Mémoires et plusieurs poèmes qui contribueront à faire naître le mythe du dandy assassin et voleur. Le 21 novembre, Le Charivari (cf. 6) publie certaines de ses chansons.

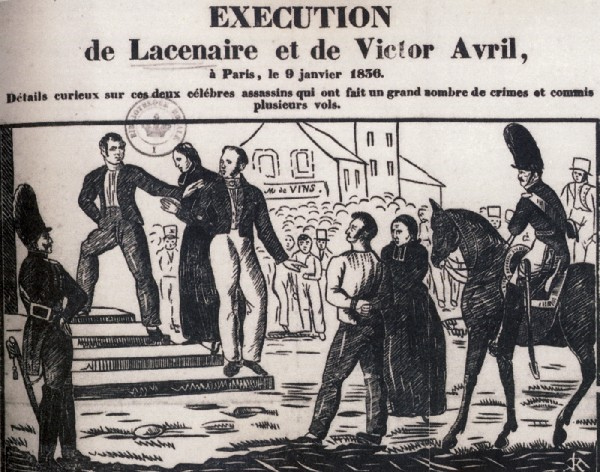

Exécution à la barrière Saint-Jacques le 9 janvier 1836

Cette barrière d’octroi, qu’on appelait aussi barrière de le Fosse aux Lions, était située Boulevard Saint-Jacques au niveau de la rue du faubourg Saint-Jacques

Elle s’est beaucoup promenée la guillotine : place de Grève (place de l’Hôtel de Ville), place de la Révolution (place de la Concorde), place de la Bastille, place du Trône Renversé (place de la Nation), etc.

Autant de lieux qu’elle a de noms : Le Grand Rasoir National, La Cravate à Capet, l'Abbaye de Monte-à-Regret, la Veuve, la Raccourcisseuse Patriotique, etc.

On l’installe ici en 1832, pour un homme de 64 ans, accusé d’un double meurtre.

Lacenaire, après le rejet de son pourvoi en cassation le 26 décembre, est transféré avec Avril à Bicêtre le 8 janvier 1836. Les deux hommes sont exécutés le lendemain devant quelques centaines de personnes, foule trop peu nombreuse au goût de Lacenaire ; Avril passe le premier, c’est au tour de Pierre François : un bruit court, la guillotine se serait enrayée et le supplicié aurait eu le temps de tourner la tête pour faire face à la lame - « Salut ô guillotine, expiation sublime » avait-il écrit – un fait démenti par le bourreau, Henri-Clément Sanson.

Un mois plus tard, ce sera le tour de Fieschi (cf. 11).

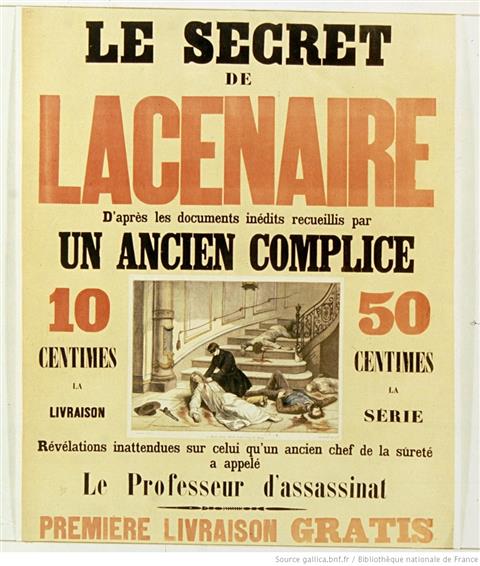

La célébrité par le crime

Preuve de l’intérêt qu’a le public pour le dandy assassin, la redingote bleue qu'il porte au moment de la décapitation, est achetée par des collectionneurs.

Les Mémoires, agrémentées de poésies, paraissent le 28 mai suivant, de nombreux passages ayant été censurés ou falsifiés.

Ah ! quand pour moi viendra l’heure dernière

Foulez au pied mon cadavre sanglant

Maudissez-moi

Qu’à besoin de prière

L’arbre abattu par le souffle du vent ?

L’ouvrage connaît le succès, l’opinion publique est intriguée par cet assassin raffiné. Le gouvernement a tenté d’enrayer la vague de sympathie - « le fanfaron de la cour d’assises n’était qu’un lâche en face de l’échafaud. » peut-on lire dans la Gazette des tribunaux ; Lacenaire « n'a pas su affronter l'échafaud sans trembler ».

Rien n’y fait, Lacenaire est en route pour la postérité ; il inspire Stendhal, Balzac, Théophile Gautier, Lautréamont, Baudelaire (« un des héros de la vie moderne »).

Dostoïevski a lu le procès de Lacenaire ; le crime de Raskolnikov dans Crime et Châtiment est directement inspiré de celui de la mère de Chardon, passage du Cheval Rouge.

Enfin, Marcel Herrand campera un Lacenaire d’anthologie dans les Enfants du Paradis de Marcel Carné.

15 novembre 1887, rue Tiquetonne : un garçon de recette s’enfuit en hurlant, un poinçon enfoncé dans la nuque. Il transportait l’argent pour payer les traites d’un commerce de couleurs avenue Bosquet. Rude métier que celui de Garçon de recettes !

« Assister aux exécutions constitue un devoir. On se montre la guillotine et l'on rit. On l'appelle de toutes sortes de petits noms :- Fin de la soupe,- Grognon,- La mère au Bleu (au ciel),- La dernière bouchée,- etc., etc. Pour ne rien perdre de la chose, on escalade les murs, on se hisse aux balcons, on monte aux arbres, on se suspend aux grilles, on s'accroche aux cheminées. Le gamin naît couvreur comme il naît marin. Un toit ne lui fait pas plus peur qu'un mât. Pas de fête qui vaille la Grève. Samson et l'abbé Montés sont les vrais noms populaires. On hue le patient pour l'encourager. On l'admire quelquefois. Lacenaire, gamin, voyant l'affreux Dautun mourir bravement, a dit ce mot où il y a un avenir : J'en étais jaloux. » Victor Hugo, les Misérables

On ne prête qu’aux riches …

Sources :

Pierre François Lacenaire, Mémoires (ed. Autrement)

Guide du Paris des faits divers (ed. Le Cherche Midi)

Anne-Emmanuelle Demartini, L'affaire Lacenaire (ed. Aubier)

http://paris.visites.jpkmm.free.fr/barrieres/08st_jacques.html