22 : 1851 – Naissance des « Folies Mayer » & le « Boulevard du Crime »

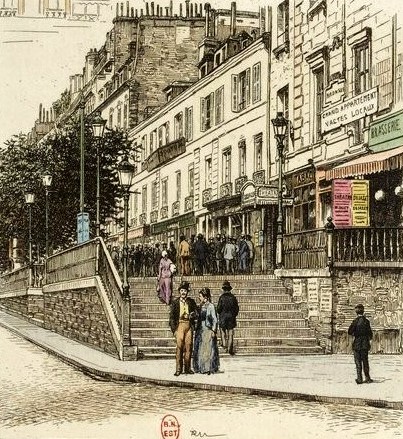

Théâtre Déjazet, 41, boulevard du Temple

Le seul théâtre du « boulevard du crime » à avoir survécu, situé du côté du boulevard qui a échappé aux transformations haussmanniennes de 1862 et, notamment, au percement de la place du Château-d'Eau (actuelle place de la République). Abritant des fresques d'Honoré Daumier, la salle a été inscrite sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1990.

En 1770, le comte d’Artois fait édifier un jeu de paume à cet emplacement (Mozart s'y produit lors de son voyage à Paris en 1778 devant Marie-Antoinette).

Il est remplacé par un établissement de bains sous la Révolution.

A partir de 1851, le lieu désaffecté connaît différentes vocations : café-concert (les Folies-Mayer, du nom de son directeur), les Folies-Concertantes où se jouent des œuvres légères et des pantomimes, puis les Folies Nouvelles en 1854, propriété de Louis Huard, rédacteur en chef du Charivari (cf. 6), après une restauration totale mais avec les mêmes répertoires (pantomimes et petites opérettes). On observe une montée en gamme cependant puis qu’Offenbach (cf. 25) y fait jouer une de ses premières œuvres.

Le théâtre Dejazet naît en 1859, quand la comédienne Virginie Dejazet obtient d’une part le privilège d’exploitation et d’autre part sa reconnaissance comme théâtre à part entière.

Son objectif : y créer les pièces du jeune Victorien Sardou qui connaît une période de misère noire, compliquée par une attaque de typhoïde avant que la comédienne ne s’entiche de lui.

Virginie Dejazet en assure la direction jusqu’en 1870 ; suivent la guerre, le siège, la Commune ainsi que de nombreux changements de direction (à peu près à la cadence des changements de gouvernement sous la IIIe République) avec beaucoup d’échecs, de faillites et plusieurs restaurations.

Quelques succès cependant dans les années 1880 dont les seuls titres donnent une idée du genre Les Femmes collantes (1886), La Mariée récalcitrante (1889) et La Course aux jupons (1890).

En 1897, la direction passe dans les mains du journaliste Georges Rolle et le succès revient avec le retour au vaudeville : le célèbre Tire-au-flanc d'André Mouëzy-Éon et André Sylvane est joué plus de 2.000 fois entre 1904 et 1911. Suivent des pièces, toutes de Mouëzy-Eon : L'Enfant de ma sœur (1908), Le Papa du régiment (1909) et Les Dégourdis de la 11e, et ce, jusqu’en 1914 et la déclaration de guerre. Et là, nous quittons vraiment le XIXe siècle.

Le théâtre deviendra ensuite cinéma avant d’être réhabilité et redevenir théâtre-cinéma et salle de concert à partir de 1977 et Coluche.

Perron du Théâtre Dejazet (estampe de Potémont – Gallica.bnf.fr)

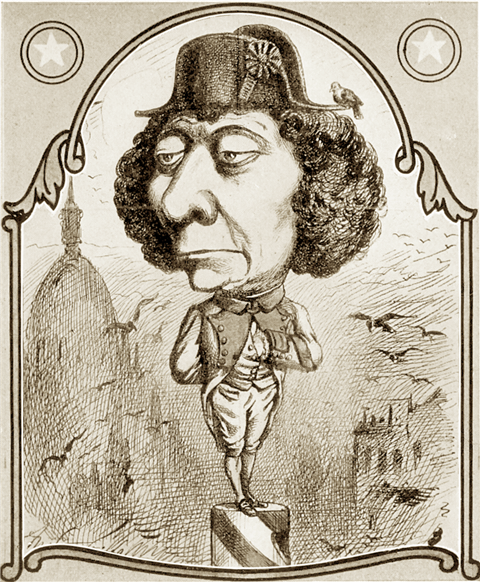

Virginie Dejazet (1798-1875)

Treizième et dernier enfant de modestes artisans, une de ses sœurs est figurante à l’Opéra. Débute à cinq ans comme danseuse, puis dans un petit rôle au théâtre à 8 ans.

Sa carrière démarre effectivement à partir de 1817 avec des pièces telles que les Petits braconniers (où elle joue un nommé Félix, un rôle masculin pouvant être tenu par une femme), les Brigands sans le savoir, Angéline et le Diable couleur de rose, les Grisettes, le Marchand de la rue Saint-Denis, la Femme, le Mari et l’Amant (titre très clair).

Ses théâtres : le Vaudeville, le Palais-Royal, les Variétés, les Nouveautés, les Célestins, le théâtre de la Bourse.

C’est dans sa maison de Seine-Port que lui est présenté le jeune Victorien Sardou, dont les manuscrits s’empilent dans son galetas et qui, comble de misère, a été touché par la typhoïde. Elle l’installe à Seine-Port et le prend sous sa protection (son grand succès, Madame Sans-Gêne, ne sera créé qu’en 1893)

C’est donc en novembre 1859, qu’elle prend possession de la petite scène des Folies-Nouvelles, au boulevard du Temple.

Elle se retire de la scène en 1868, avant d'y remonter en 1874.

Eugène Pierron : « Son extraordinaire vivacité, son esprit, son talent, et sa capacité à dire ambiguïtés de telle sorte qu’elles lui soient pardonnées, et une indescriptible espièglerie de tout son être contribuèrent à en faire l’une des étoiles les plus brillantes de la scène parisienne. » Elle était réputée pour ses saillies et ses bons mots.

V. Dejazet dans « la Douairière de Brionne » et dans « Bonaparte à Brienne » par A.Gill

Eugène Scribe et Victorien Sardou mis à part, les auteurs (de vaudevilles avant tout) joués par Melle Dejazet sont pour la plupart tombés dans l’oubli.

Grandes actrices du XIXe siècle

Mademoiselle Mars (1779-1847), grande actrice du Français, restée dans les mémoires pour avoir tenu le rôle de Dona Sol durant les quatre mois et la quarantaine de représentations que dura la fameuse bataille d’Hernani.

Marie Dorval (1798-1849), une des plus célèbres comédiennes du siècle, maîtresse de Puccini, de Vigny, très intime avec George Sand, créatrice du Marion de Lorme de Hugo à la Porte Saint-Martin, rivale de Melle Mars.

Marie Dorval (lithographie d’Alphonse Noël – gallica.bnf.fr)

Juliette Drouet (1806-1883), cf. 29 , chapitre sur les courtisanes

Léontine Fay (1810-1876), dont tout Paris admirait l'intelligence et les talents précoces, créatrice de nombreuses pièces d’Eugène Scribe.

Mademoiselle Plessy (1819-1897), actrice du Français de grande renommée, fit triompher les pièces du théâtre bourgeois d’Emile Augier sous le Second Empire.

Rachel (1821-1858), la grande tragédienne, inspiratrice de Sarah Bernhardt.

Zulma Bouffar (1843-1909), amante d’Offenbach et créatrice de nombre de ses opérettes.

Sarah Bernhardt (1844-1923), cf. 29

Réjane (1856-1920), triompha dans Madame Sans-Gêne de Victorien Sardou, un des deux modèles de la Berma de Proust.

Jane Harding (1859-1951), impressionna fortement Edmond de Goncourt qui la comparait à Rachel.

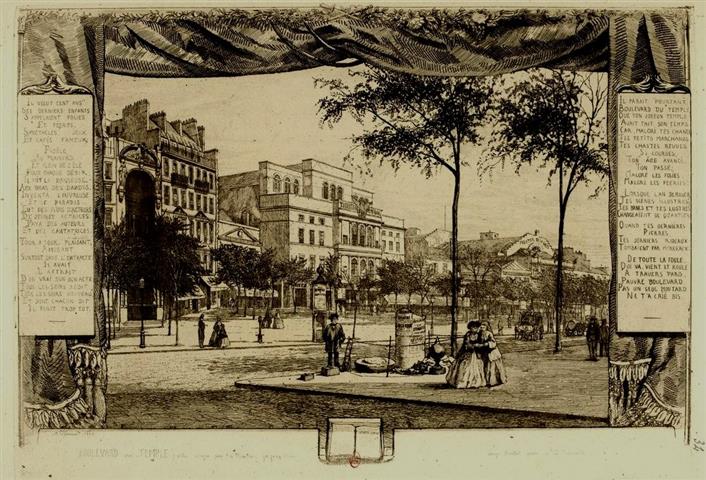

Boulevard du Temple, « Boulevard du Crime »

Peinture d’Adolphe Potémont (Musée du Carnavalet)

Adolphe Potémont (gallica.bnf.fr)

Rien de tel que revoir le chef d’oeuvre de Marcel Carné, les Enfants du Paradis (1945) pour se donner une idée de ce qu’était ce fameux boulevard sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, avec Pierre Brasseur (Frederick Lemaître) et Jean-Louis Barrault (Deburau/Baptiste).

Boulevard du Crime doit son appellation aux crimes qui se commettaient chaque soir sur les scènes des nombreux théâtres populaires installés le long du boulevard ; Paradis était le surnom du dernier étage des salles, avec ses places bon marché où s’entassaient les classes populaires.

Né en 1670, le boulevard du Temple est mort en 1861, presque deux fois centenaire. Une stupidité comparable à la fin des Halles selon certains !

Auparavant, le boulevard du Temple se prolongeait jusqu’à la petite place du Château d’eau, située à l’extrémité ouest de l’actuelle place de la République. Les grands aménagements haussmanniens, les actuelles avenues de la République, boulevards Voltaire et Magenta et la grande place leur servant de jonction ont sonné la glas de la moitié des numéros pairs du boulevard du Temple et des activités qui lui valurent son surnom.

Historique

Louis XIV fit combler l’ancien fossé qui bordait la défunte enceinte de Charles V entre les Portes Saint-Antoine et Temple. Il le transforma en un boulevard bordé de cinq rangées d’arbres, trois au nord et deux au sud. Un tel décor attira immédiatement les promeneurs ; des pâtissiers, des cabaretiers s’y installèrent suivis de bateleurs qui attiraient la foule par leurs spectacles, paradeurs, marionnettistes, escamoteurs, jongleurs, cracheurs de feu, funambules, lutteurs, etc. Au siècle suivant, les baraques furent progressivement remplacées par les théâtres : comédies, mimes et pièces dramatiques (futurs mélodrames), spectacles appréciés du peuple du Marais et des faubourg.

En 1791, c’est la « liberté du théâtre » ; chacun peut ouvrir son théâtre par simple déclaration préalable auprès de la municipalité. Le boulevard du Crime est né.

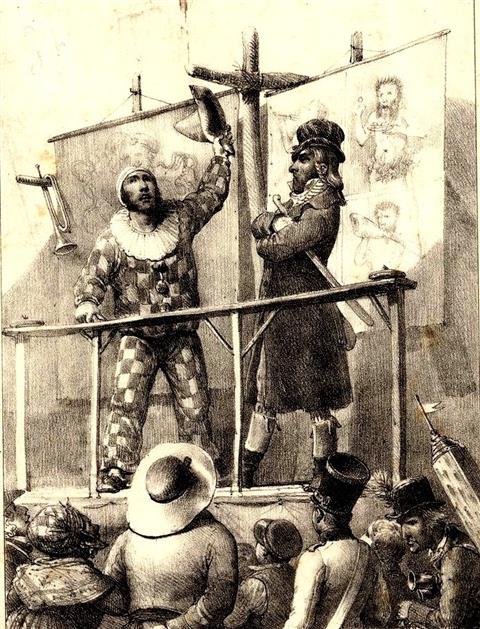

Les paradeurs (gallica.bnf.fr)

Quelques personnalités et théâtres :

Vers 1760, l’arlequin Nicolet, accompagné d'un singe savant, faisait salle comble dans le premier théâtre du boulevard, le théâtre des Danseurs.

Beauvisage, directeur du Théâtre des Associés, invente le fameux : Entrez messieurs, mesdames, prenez vos billets, on va commencer !

A l'Ambigu-Comique, on popularise la pantomime qui fait rire la du Barry et, ce qui était plus fort, sourire Louis XV.

L’Italien Lazari se brûle la cervelle en 1798, après avoir vu son théâtre, les Variétés Amusantes, dévoré par les flammes.

En 1805, Martainville faisait les délices du boulevard. Plein d’esprit, il avait repris 10 ans auparavant le président du tribunal révolutionnaire : «Citoyen président, tu te trompes, je ne m'appelle pas de Martainville, mais Martainville ; n'oublie pas que tu es ici pour me raccourcir et non pour me rallonger».

L'Ambigu lança le mélodrame ; le doux Révalard devenait sur scène bandit, assassin.

Au Monde en miniature, un système de glaces transformait un Chinois en paravent ou un âne en moulin.

Le cabaret de l'Épi-scié, lui, était réputé pour être le repère des limiers de la police.

Bobèche et Galimafré furent les grandes attractions du Premier Empire (cf. ci-dessous).

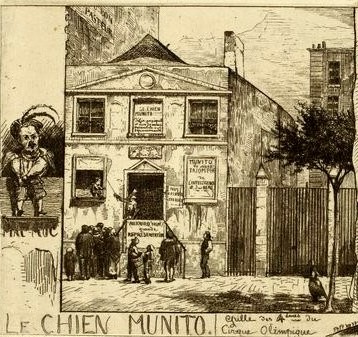

Jugez de la diversité des attractions proposées aux badauds : le cabinet des figures de cire de Curtius, le chien Munito, calé en arithmétique, le singe Coco et la chèvre danseuse de corde au Cirque olympique, ainsi que Kiouny, l’éléphant qui offrait des fleurs aux dames dansant la gavotte.

1845 (gallica.bnf.fr)

Sous la Restauration apparaît le fameux théâtre des Funambules avec le mime Debureau (cf. ci-dessous)

Quelques années plus tard, 1831, c’est au tour des Folies-Dramatiques, temple du mélodrame où Frédérick-Lemaître détourna en vaudeville un mélodrame pour en faire un triomphe, l’Auberge des Adrets. (cf. ci-dessous).

Diaporama

Puis arriva Haussmann ...

Bobèche (1791-1841) et Galimafré (1791-1871)

Gallica.bnf.fr

Ce sont les plus célèbres paradeurs du Premier Empire ; ils interpellaient le public du haut de leur estrade pendant un quart d’heure, cinq ou six fois par jour. Un succès tel qu’ils provoquaient un encombrement sur le boulevard.

Jean Mandelard (Bobèche) et Auguste Guérin (Galimafré) étaient tous deux ouvriers, tapissier et menuisier, dans le faubourg Saint-Antoine. C’est auprès de leurs compagnons qu’ils rodèrent leurs parades.

Un couple idéal : Bobèche, long, maigre, efflanqué, vêtu d’une culotte jaune, d’une veste rouge, d’une perruque filasse et d’un petit chapeau à cornes. Galimafré, gros, courtaud, habillé comme un paysan rubicond.

Bobêche est goguenard, pince-sans-rire, Galimafré rit aux éclats, gesticule, appelle la foule à l’aide d’une gigantesque crécelle.

Leur force est dans les dialogues : calembours et railleries faussement naïves cachent une critique bien comprise par leur public. Nous sommes sous le Premier Empire, la liberté de la presse des premières années de la Révolution est bien loin, l’opposition n’est plus représentée que chez les paradeurs. Un exemple d’une fausse naïveté de Bobêche : « On prétend que le commerce ne va pas, dit-il un jour dans ses parades. J'avais trois chemises : j'en ai déjà vendu deux ! »

L’homme de lettres Charles Nodier, souvent en délicatesse avec le pouvoir, vint plus d’une fois les écouter. On disait de Bobêche qu’il était le favori des intelligences les plus avancées.

Les « deux niais » firent preuve de patriotisme le moment venu : en 1814, ils firent le coup de feu contre les alliés aux Buttes-Chaumont. Puis, ne voulant pas parader pour les Prussiens et autres Cosaques, ils se séparèrent après vingt ans de carrière ; Bobèche devint directeur de théâtre à Rouen. Et Galimafré devint machiniste de théâtre.

Gallica.bnf.fr

Le mime Deburau (1796-1846)

Jean-Gaspard Deburau, ou, à tort, Debureau (né Jan Kašpar Dvořák en Bohême). Fils d'une servante tchèque et d'un ancien soldat français devenu acrobate à la tête d’une troupe itinérante.

Lui et sa troupe sont engagés au théâtre des Funambules en 1816. Le jeune Deburau (et non Debureau) y débuta dans les coulisses, machiniste.

Quand est-il monté sur scène ? on ne le sait pas exactement. Mais sa reprise du personnage de la comedia dell’arte, Pierrot, fit sensation (bien qu’il ne fût pas le premier mime à endosser ce costume aux Funambules). En 1828, il est célébré par Charles Nodier, suivi par Jules Janin, Théophile Gautier, Baudelaire.

Gallica.bnf.fr

Cet artiste a su toucher toutes les sensibilités, des classes populaires à ceux qu’on appellera plus tard les intellectuels (comme Charlie Chaplin quelques décennies plus tard).

En 1832, il reprend au Palais-Royal, la pantomime qui le rendit célèbre aux Funambules.

Pour le public, Deburau n’était pas Deburau mais Pierrot (tout comme Chaplin était Charlot). Un jour de 1836, alors qu'il se promenait en famille, un gamin des rues qui importunait sa femme le traita de « Pierrot » : Deburau le tua d'un coup de canne ! L’artiste avait déjà révélé cette violence dans son personnage qui était devenu plus agressif, Arlequin osant à peine lui effleurer les épaules de sa batte selon Gautier ; le légendaire Pierrot lunaire n’apparaît que dans une seul scénario ; l’image – romantique – qu’en donne Jean-Louis Barrault dans les Enfants du Paradis, semble assez éloignée du Pierrot de Deburau.

Le tout Paris se pressa à son procès, ne serait-ce que pour entendre sa voix qui fut décevante. Il fut acquitté.

À sa mort, en 1846, son fils Jean-Charles reprit son rôle. Il fonda plus tard une « école » de pantomime, puis reprit les Bouffes d'été (ex Théâtre des Bouffes Parisiens) à l'expiration du bail d'Offenbach (cf. 25). La salle devient le théâtre Deburau, du nom de son directeur, fils du célèbre mime Deburau. Il sera dirigé après lui par Céleste Mogador, célèbre danseuse et future comtesse (cf. 29).

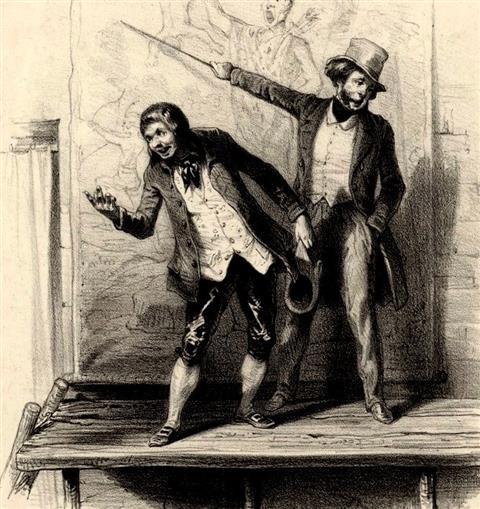

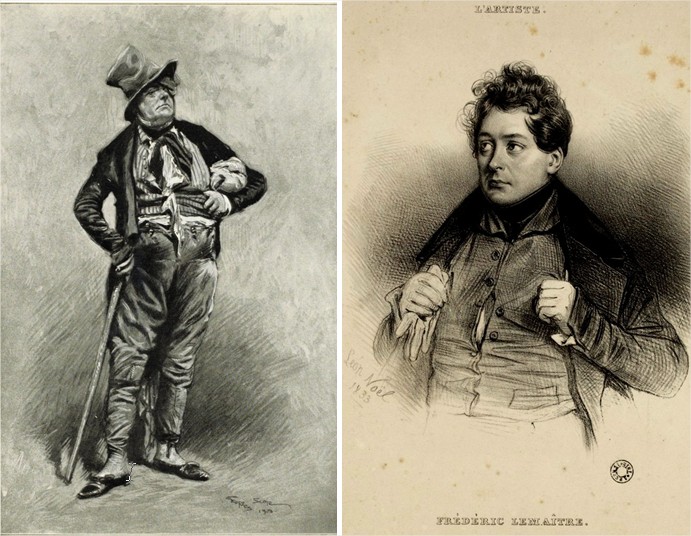

Frederick Lemaître (1800-1876)

Antoine Louis Prosper de ses vrais prénoms. Naissance au Havre, un père architecte ; il monte à Paris après la mort de celui-ci - c’est la survie grâce à des petits boulots.

Attiré par le théâtre, il suit les cours du conservatoire et trouve ses premiers engagements sur le boulevard du Crime. C’est avec Robert Macaire que Frederick va connaître la célébrité en 1824. Il est le personnage central d’une pièce écrite par le trio Antier, Saint-Amand et Polyanthe, l’Auberge des Adrets, mélodrame sombre aux phrases ampoulées. L’acteur, considérant l’œuvre insipide, a le génie de jouer ce bandit des grands chemins de façon outrancière, transformant le mélo en vaudeville parodique. Un personnage grossièrement dépenaillé vu sur le boulevard lui donne l’idée du costume. On peut imaginer la mine ahurie du directeur et des auteurs le soir de la première, mais ce sera un triomphe. Deux des trois auteurs en prennent leur parti mais Polyanthe voue une haine féroce à Lemaître. La pièce sera reprise quelques années plus tard à la Porte Saint-Martin. Le personnage colle tant à l’acteur qu’il sera le héros d’une deuxième pièce, éponyme, jouée en 1835.

Robert Macaire et l’Acteur (gallica.bnf.fr)

Frédérick devint un des acteurs fétiches de la jeune génération d’auteurs, Victor Hugo lui fait interpréter ses jeunes premiers dans Lucrèce Borgia et dans Ruy Blas, et Dumas le rôle-titre de Kean.

Mais la Comédie-Française ne voulut pas de lui, jugé trop démonstratif ; il poursuit donc sa carrière au Boulevard, jusqu’en 1875, quelques mois avant sa mort le 26 janvier 1876.

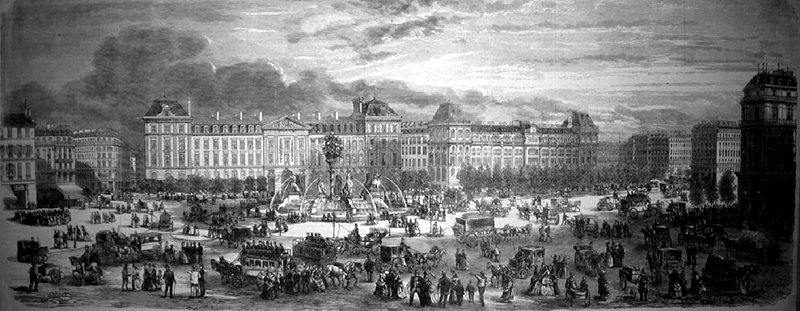

Place de la République

Le boulevard du Crime redevient simple boulevard du Temple après les grandes percées haussmanniennes qui font disparaître la moitié des numéros pairs et la quasi-totalité des théâtres.

Les quartiers populaires des Arts-et-Métiers, des Enfants-Rouges, de la Folie-Méricourt et du Château d’Eau sont transpercés par de grandes artères convergeant vers une vaste place-carrefour. Les deux fonctions de ces larges avenues sont bien connues : favoriser les déplacements pour passer de la vitesse du piéton à celle de la voiture à cheval et faciliter les mouvements de troupe ou mettre en ligne une batterie de canons en cas d’émeute.

Et quel meilleur symbole du pouvoir de coercition du régime sinon une solide caserne installée dans ces quartiers peuplés par les classes dangereuses ?

Voici, en résumé, ce qui a présidé à l’aménagement de la vaste place qui prendra le nom de République en 1879.

Le premier Château d’eau (Gaspard Gobaut – gallica.bnf.fr)

Auparavant, il y avait une petite place triangulaire située dans la partie ouest de la place actuelle, ornée depuis 1811 d’une fontaine dite du Château-d'Eau, lieu de rencontre des jeunes conscrits et des bonnes d’enfants et un marché aux fleurs se tenait près de la fontaine.

En 1851, le plan d’aménagement est établi : percement du boulevard Magenta, de l’avenue des Amandiers (aujourd’hui de la République) et du boulevard du Prince-Eugène (Voltaire), aménagement de la place qui garde le nom de Château d’Eau. Les travaux s’étalent entre 1857 et 1865.

L’imposante caserne du Prince-Eugène est érigée en 1854, en remplacement de l'ancien Wauxhall d'été et du diorama où Daguerre donnait ses représentations.

Prévue à l'origine pour 3 200 hommes, la caserne est alors l'équipement le plus vaste de la ville avec une superficie équivalente à celle de l'hôtel de ville.

En 1866, les Magasins réunis font symétrie de l’autre côté du faubourg du Temple, elle est l’œuvre de Gabriel Davioud, architecte de la Ville de Paris (qui a laissé dans la capitale bien d’autres témoignages de son art). Le Château d’Eau paraît bien modeste pour orner une telle esplanade ; c’est à Davioud qu’on confie le soin d’ériger un nouveau Château d’eau en 1867, 25 mètres de diamètre et ornée de 8 lions de bronze. La vieille fontaine est exilée au marché de la Villette où elle réside toujours devant la Grande Halle.

Nouvelle place du Château d’eau et la fontaine de Davioud

Le monument à la République

1870, désastre de Sedan, chute du second Empire, naissance de la Troisième République.

Neuf ans plus tard, la place du Château d’Eau prend son nom actuel. Il faut attendre 1883 pour qu’on lui donne un monument digne de son nom.

Le concours fut remporté par les frères Morice : Léopold pour la statuaire et Charles pour le soubassement. Une Marianne en bronze de 9,50 m de haut (le grand sculpteur Dalou, arrivé seulement second, se voit offrir en compensation, un projet pour orner la place de la Nation, le Triomphe de la République, devenu en quelque sorte le Char de la Nation).

Quant au Château d’Eau de Davioud, lui aussi connaîtra l’exil ; il est réinstallé en 1880 place Daumesnil (actuelle place Félix-Éboué) dans le 12e arrondissement.

Statue de la Liberté, de l’Egalité, de la Fraternité

Elle porte son flambeau dans la main gauche, tandis que sa main droite est posée sur son genou, tenant la chaîne brisée. Dans sa main droite le drapeau de la République et dans la gauche un niveau de charpentier, symbole d'égalité. Une femme posant son regard bienveillant sur deux putti en train de lire un livre.

Les douze haut-reliefs ceinturant l’ensemble

Douze événements marquants de l'histoire de la République française y sont illustrés : 20 juin 1789 (Serment du Jeu de paume), 14 juillet 1789, 4 août 1789 (chute des privilèges), 14 juillet 1790 (Fête de la Fédération), 11 juillet 1792 (Proclamation « la Patrie en danger»), 20 septembre 1792 (Valmy), 21 septembre 1792 (Proclamation de l'abolition de la royauté), Bataille du 13 prairial an II, 29 juillet 1830 (les Trois Glorieuses), 4 mars 1848 (Décret d'abolition de l'esclavage), 4 septembre 1870 (naissance de la IIIe République), 14 juillet 1880 (Fête nationale).