16 : octobre 1843 - Baudelaire à l’hôtel Pimodan

L’île Saint-Louis

L’île était séparée en deux par un chenal creusé à l’époque de Philippe-Auguste, dans le prolongement de l’enceinte fortifiée : en aval l’île Notre-Dame, en amont l’île aux Vaches, deux îles inhabitées servant de pâturage, où les lavandières étendaient le linge à sécher et où s’empilaient les stocks de bois de construction.

L’urbanisation est projetée dès le début du XVIIe siècle. En 1614, la tâche est confiée à l’entrepreneur Christophe qui s’associe à Lugles Poulletier et François Le Regrattier.

Charge à eux de combler le chenal, de construire les ponts – le pont Marie achevé en 1635, la passerelle des Tournelles devenant pont de pierre en 1656 – et de construire les quais.

Tout est prêt pour que commence une des premières grandes opérations de l’urbanisme parisien : à partir des années 1640 et pendant une vingtaine d’années, les quais de l’île Saint-Louis vont être garnis d’une collection d’hôtels particuliers

Les propriétaires ? contrôleur des rentes, procureur aux comptes, conseiller au Parlement, maître de comptes, conseiller aux enquêtes, commissaire aux saisies Réelles, procureur général, maître d'hôtel et trésorier du Roi, receveur des finances, etc. Ah ! les belles charges !

L’île devient « l’île des palais ». Les principaux architectes en sont Louis Le Vau et son frère cadet, François.

1725 : l’île prend son nom actuel.

A partir de la fin du XVIIe siècle, l’intérêt pour l’île, tout comme pour son voisin le quartier du Marais, va peu à peu décliner au profit du faubourg Saint-Honoré et du faubourg Saint-Germain, plus proches du pouvoir (les Tuileries).

En 1842, son accès est difficile, le péage coûteux ; c’est une oasis de solitude selon Gautier, où on se sent à cent lieues de Paris. S’y sont installés des artisans, quelques rentiers et quelques artistes qui profitent de loyers bon marché. 7.000 habitants y logent (un peu plus de 2.000 aujourd’hui).

L’hôtel de Lauzun

L’hôtel Lauzun par Atget (gallica.bnf.fr)

17, quai d'Anjou

Construit en 1656 par Louis Le Vau pour un nommé Charles Gruÿn, commissaire général des vivres de la cavalerie légère (et, de surcroît, plus ou moins intéressé à la gabelle), sur un terrain acheté en 1641. Ce commissaire nouveau riche se fait appeler Gruÿn des Bordes, après avoir acheté une terre du même nom.

Il ne profitera pas longtemps de cet hôtel : en 1662, il est condamné pour malversation. Après la mort de sa femme - ses fils ayant refusé l'héritage effrayés par les dettes -, l'hôtel est vendu en 1682 au comte de Lauzun par adjudication. Celui-ci venait de sortir de la forteresse de Pignerol où Louis XIV l'avait enfermé pour l'empêcher d'épouser la duchesse de Montpensier, cousine du roi et surnommée la Grande Mademoiselle.

Lauzun n'y réside que trois ans, durée suffisante pour qu'il attache son nom à l'hôtel.

Y succède un petit-neveu du cardinal de Richelieu, qui avait enlevé une petite-nièce du cardinal de Mazarin ! Prénommée Marie-Charlotte, elle organise des fêtes somptueuses qui précipitent la ruine du couple et sa séparation. Marie-Charlotte s'installe à Londres où elle poursuit une vie scandaleuse, relatée par le mémorialiste Saint-Simon, le même Saint-Simon qui dit de son mari qu'il « sombra dans la crapule ».

En 1709, l'hôtel passe dans les mains d'un receveur général du clergé, magistrat redouté, puis à des membres du Parlement pour être acquis par Charles-Jean de la Vallée, marquis de Pimodan en 1779.

En 1804, l'hôtel est vendu à nouveau et devient une sorte d'immeuble de rapports : des teinturiers y exercent leur activité au sous-sol et au rez-de-chaussée ; c'est l'hôtel des Teinturiers.

Lorsque Baudelaire s'y installe en 1843 alors que l'hôtel vient d'être acheté par le baron Jérôme Pichon.

Baudelaire, repères biographique

- Naissance en 1821.

- Son père, sexagénaire, meurt alors que Charles n'a que 6 ans ; une mère aimante

- Un demi-frère, Claude Alphonse, de 18 ans son aîné.

- Remariage de sa mère avec le futur général Aupick

- Bachelier grâce à un répétiteur après son renvoi du lycée Louis-le-Grand

- Son beau-père, jugeant la vie de son beau-fils « scandaleuse », décide de l'envoyer en voyage vers les Indes, périple qui prend fin aux Mascareignes (Maurice et La Réunion) en 1841.

- De retour à Paris, il s'éprend de Jeanne Duval, jeune mulâtresse.

- Dandy endetté, il est placé sous tutelle judiciaire, et connaît, dès 1842, une vie dissolue.

- Baudelaire découvre en 1843 les « paradis artificiels », expérience qui décuple sa créativité.

- En février 1848, il participe aux barricades.

- Juillet 1848 : début des traductions des œuvres d'Edgar Allan Poe.

- 1857, moins de deux mois après leur parution, Les Fleurs du mal sont censurées.

- avril 1864 le poète, criblé de dettes, part pour la Belgique.

- lors d'une visite à l'église Saint-Loup de Namur, Baudelaire perd connaissance. Cet effondrement est suivi de troubles cérébraux, en particulier d'aphasie.

À partir de mars 1866, il souffre d'hémiplégie. Il meurt à Paris de la syphilis le 31 août 1867.

Baudelaire et Paris

Jeune, il a été sevré de Paris juste après avoir eu le temps d'y prendre goût. Lorsqu'il est à Lyon à douze ans, « enfin, le temps approche où je vais retourner à Paris ; je regrette les boulevards, l'universel magasin de Giroux et les riches bazars. A Lyon, une seule boutique pour les beaux livres. »

Quand il y revient c'est pour y mener une vie de célibataire, dandy d'abord puis homme traqué par les créanciers, voué à la vie de café,.

Il s'ensuit un rapport d'amour et de haine pour la capitale : « maudite ville » où il dépense trop, est rissolé en été, couvert de boue en hiver.

De sa maison natale 13, rue Hautefeuille, à sa mort dans la maison de santé du docteur Duval, près de l'Etoile (1, rue du Dôme), Baudelaire aura vécu à une trentaine d'adresses parisiennes différentes !

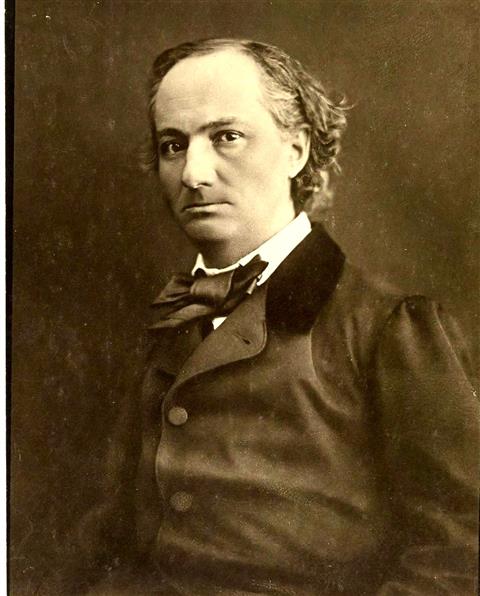

Baudelaire par Nadar (gallica.bnf.fr)

Baudelaire dans l’Île Saint-Louis

Un Rez-de-chaussée 22, Quai de Béthune, retour du voyage de 1842

Le général Aupick veut éloigner son jeune beau-fils des influences néfastes de la vie parisienne en l’envoyant faire un long voyage désintoxiquant jusqu’aux Indes. Baudelaire embarque à Bordeaux le 9 juin 1841 ; le 1er septembre 1841, le Paquebot des Mers du Sud passe le cap de Bonne Espérance. Baudelaire n’ira pas jusqu’aux Indes, il débarque dans l’Île de France (Maurice), « terre magnifique, éblouissante », puis s’installe dans l’île Bourbon (la Réunion) durant quarante-cinq jours, deux séjours formateurs.

Baudelaire est de retour en France le 15 février 1842.

Où le poète souhaite-t-il s’installer ? Dans l’île Saint-Louis, lieu marginal s’il en est, et dans un logement tout aussi excentrique avec un lit en forme de cercueil sculpté.

Il a 21 ans et c’est le temps des premiers contacts littéraires : Victor Hugo, Théophile Gautier ou Théodore de Banville.

L’hôtel Pimodan (hôtel de Lauzun), 17, quai d’Anjou

Baudelaire quitte un temps l’île pour habiter un autre rez-de-chaussée rue Vaneau. Il y revient pour s’installer dans l’hôtel Pimodan en octobre 1843.

Au premier loge le peintre Boissard qui l'initie au haschisch. Une pratique à laquelle il ajoutera, quatre ans plus tard, des prises de laudanum - de l'opium dilué dans de l'alcool - pour combattre ses maux de tête et ses douleurs intestinales, manifestations d'une probable syphilis contractée des années auparavant lorsqu’il fréquentait Sarah la Louchette.

Il semble que le poète louait une partie du troisième étage, deux pièces aux murs tendus de papier rouge et un cabinet. Le mobilier, toujours choisi avec soin, est acheté à un voisin trafiquant nommé Arondel.

C’est l’époque de l’hôtel des Teinturiers (cf. plus haut) : « une fumée épaisse, nauséabonde, s’échappait des caves aux larges portes ouvertes sur le quai d’Anjou comme autant de vomitoires. »

Avec ses amis, il visite le Louvre, arpente les rues de Paris, fréquente les cafés littéraires.

Il écrit : il collabore à un drame en vers qui ne sera jamais achevé, propose des articles qui, jugés trop audacieux, sont refusés. Ce qui compte, c’est sa poésie, il écrit une quinzaine de poèmes - qui seront plus tard intégrées dans Les Fleurs du Mal – mais qu’il ne lit qu’à ses amis.

Pour l’instant, l’argent lui coule entre les mains, il dissipe le patrimoine ; sa passion pour la peinture augmente la somme de ses dettes. Il a des ennuis avec le baron Pichon, son propriétaire. Sa famille demande à la Justice d’intervenir. En septembre 1844, il est pourvu d’un conseil judiciaire, une situation qu’il considère comme injurieuse, une humiliation.

Ces déboires financiers et les conflits familiaux le poussent à attenter (avec prudence) à ses jours le 30 juin 1845. Baudelaire écrit à sa mère qu’il va se suicider : « Quand mademoiselle Jeanne Lemer (Duval) – cf. plus bas - vous remettra cette lettre, je serai mort. Elle l’ignore. » Cette tentative de suicide se soldera par une égratignure. Il se fera soigner par Jeanne Duval (cf. plus bas) et non par sa mère, mesure de rétorsion ?

Il quitte l’hôtel Pimodan probablement à la fin de l’année 1845 pour s’installer quelque temps chez ses parents, 7, place Vendôme.

6, rue de la Femme-Sans-Tête (rue Le Regrattier) - Jeanne Duval

C’est pendant son séjour à l’hôtel Pimodan que Baudelaire fait la connaissance de Jeanne Duval. Il la met dans ses meubles à quelques mètres de là.

Qui est Jeanne Duval ? On ne connaît ni son nom, son lieu et sa date de naissance.

Selon Théodore de Banville, elle se distingue par une démarche triomphante qui a quelque chose de divin et de bestial, des cheveux ondulés d’un noir éclatant, de grands yeux bruns et des lèvres sensuelles.

Voici les qualificatifs trouvés dans les descriptions de son caractère : sournoise, menteuse, débauchée, dépensière et ignorante. A quoi ajouter le qualificatif d’alcoolique !

Et elle n’aime pas les amis de Baudelaire. On ne sait d’ailleurs pas comment ils se sont connus. Elle a tenu de petits rôles au théâtre de la Porte-Saint-Antoine dans les années 1838-1839. Elle rencontre alors Nadar dont elle deviendra la maîtresse.

Manet : la maîtresse de Baudelaire (musée de Budapest)

Suivent en tout cas de longues années de cohabitations, de séparations, de ruptures et de réconciliations entre Jeanne et Charles.

« Jeanne est devenu un obstacle, non seulement à mon bonheur, ceci serait bien peu de chose, moi aussi je sais sacrifier mes plaisirs et je l’ai prouvé, mais encore au perfectionnement de mon esprit. »

Au début de 1859, il habite de nouveau avec elle (cf. rue Beautreillis).

La dernière trace de Jeanne dans les lettres de Baudelaire date de son exil à Bruxelles. Elle sera de nouveau mentionnée sous la plume peu charitable de Me Aupick : « La Vénus noire l’a torturé de toutes manières. Oh ! si vous saviez ! Et que d’argent elle lui a dévoré ! Dans ses lettres, j’en ai une masse, je ne vois jamais un mot d’amour.»

On ne connaît ni la date de son décès ni le lieu où elle a été inhumée.

Quels qu’aient été les torts de Jeanne vis-à-vis de son amant, fautes ou trahisons, l’existence qu’elle eut avec lui n’était pas pour la tirer de la misère morale.

Influence de Jeanne sur Baudelaire

Les commentaires de ses contemporains sur l’influence qu’a pu exercer Jeanne sur Baudelaire sont en général négatifs. Ils s’expliquent largement par le racisme, la misogynie et les stéréotypes ordinaires sur la femme noire (hypersexualité, paresse, etc.) qui sévissaient au XIXe siècle.

Jeanne par Charles

(http://www.gymsm.krefeld.schulen.net/Tricolore/ecrivo/Baudelaire.html)

Baudelaire critique d’art

L’un des plus grands critiques d’art français de son siècle.

Pour Baudelaire la critique apprend au public à ne pas confondre Meissonier et Delacroix. “Pour être juste, c’est-à-dire pour avoir sa raison d’être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue qui ouvre le plus d’horizons.”

Ingres : une peinture trop distinguée, trop “finie”.

Les académiques : ce n’est que de la “cuisine”.

Théodore Rousseau : “ M. Rousseau m’a toujours ébloui ; mais il m’a quelquefois fatigué.”

J.F. Millet : “Ses paysans sont des pédants qui ont d’eux-mêmes une trop haute opinion.”

Delacroix : “Une véritable explosion de couleurs (...) Jamais couleurs plus belles, plus intenses ne pénétrèrent jusqu’à l’âme par le canal des yeux”. (La « Chasse aux lions »).

Manet : Le charme inattendu d’un bijou rose et noir” (« Lola de Valence »). .

Courbet Gustave (1819-1877) : L’atelier du peintre.

Courbet avait placé Jeanne Duval à côté de lui ; Baudelaire lui a demandé de l’effacer. La représentation du poète : absorbé dans sa lecture, complètement absent de la scène que contemplent d’autres personnages, celle du peintre au travail.

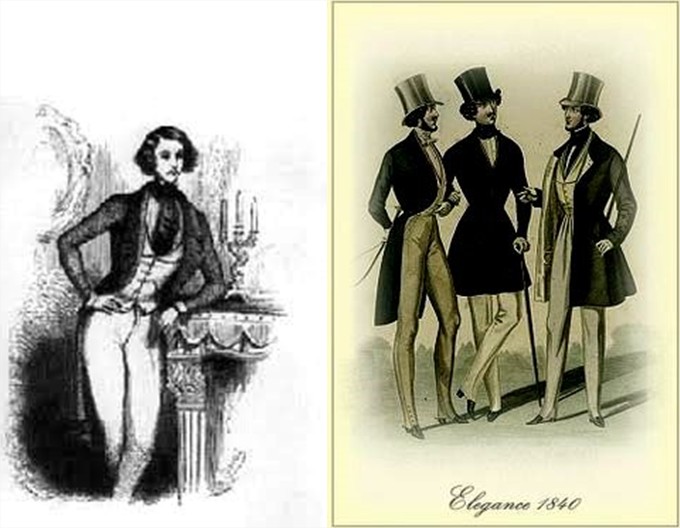

Le Dandysme

Apparu en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, il est importé à Paris, dès la chute de Napoléon Ier.

A gauche, illustration de Charles Grandet

Le modèle anglais en est le fameux « Beau Brummel » qui, par ailleurs, harcelé par ses créanciers, s’exile à Caen, où il vit dans la misère et meurt dans un hospice.

Le dandy est un personnage essentiel de la vie parisienne et romantique : un élégant dont le raffinement témoigne d’un anticonformisme et d’un mépris des conventions sociales et de la morale bourgeoise.

Le dandysme, c’est « la culture de soi », selon Baudelaire. Ne pas imiter mais être imité, créer la mode, cultiver l’anticonformisme, être ironique et feindre le dédain.

Prôner l’esthétisme jusqu’à faire de soi une œuvre d’art.

Les dandys peuplent la Comédie Humaine de Balzac, tels Charles Grandet ou Eugène Rastignac. Ils sont à l’image des auteurs tels Balzac lui-même dans une certaine mesure, Eugène Sue, Stendhal et, quelques années plus tard, Baudelaire et Barbey d’Aurevilly qui pousse plus loin la provocation : le dandy doit être un oisif, économiquement improductif.

A la fin du siècle, le dandysme connaîtra une sorte de renaissance avec le décadentisme, dont l’un des plus fameux représentants est Robert de Montesquiou, un des modèles du Charlus de la Recherche du Temps perdu.

Le dandysme est égratigné par la défaite de 1870 et les sanglants combats de la Commune de Paris. Face au déclin de la société et à la montée du matérialisme, Des Esseintes préfère vivre reclus entouré de ses œuvres d’art (A rebours de Joris-Karl Huysmans), et Charlus, tout comme Dorian Grey, se laisse aller à ses perversions.

« A quoi bon ? » avait écrit Baudelaire. Slogan repris en quelque sorte à la Belle Epoque par tout un ensemble de groupes se réunissant dans des cabarets tels le Chat Noir (cf. 35) : les hydropathes, les hirsutes, les zutistes, les jemenfoutistes.

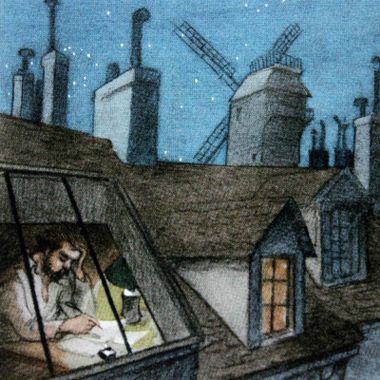

La Bohême

Le XIXe siècle c’est la naissance du mythe de l’artiste bohême, tels les rapins de la Nouvelle Athènes (cf. 13).

Henry Murger, fils concierge-tailleur et auteur dramatique à succès est à l’origine du vocable avec sa pièce à succès : Scènes de la Vie de Bohème.

Scènes de la vie de bohême de Murger, vu par Poulbot

« Bohème », mythe universel de la vie d’artiste, qui fleurit dans les années 1830-1840 à Paris, séduit les européens du XIXe siècle (puis la Lost generation des années 1920 et de la Beat Generation des années 1950). Baudelaire en est un beau représentant.

La bohème explose dans les romans de Musset, de Balzac en 1844 ou dans Les Mystères de Paris d’Eugène Sue.

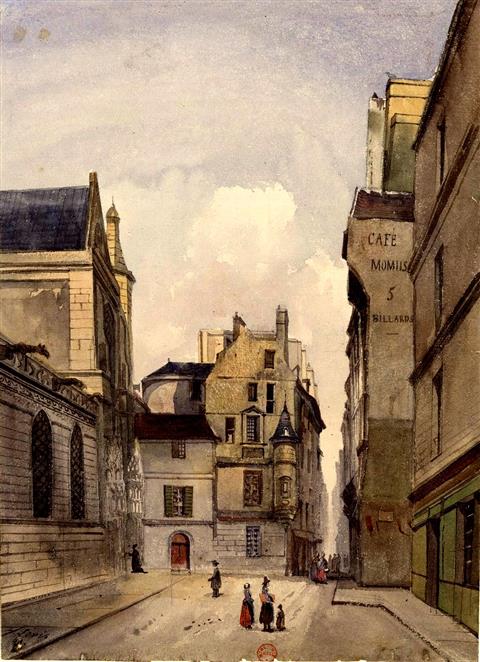

Les lieux de vie de la Bohème sont d’abord le Quartier latin mais aussi la rive droite, en général non loin des quais : les mansardes anonymes de l’hôtel Pimodan et parfois collectives de l’impasse du Doyenné (ci-dessous), ce quartier populaire entre Louvre et Tuileries, aujourd’hui disparu.

La bohème se termine parfois mal (comme mourir à l’hôpital) ou oblige à se plier aux exigences du marché littéraire pour survivre.

Dans le café Momus (à côté de l’église Saint-Germain l’Auxerrois et au pied du Journal des Débats), les artistes ne se retrouvent pas tellement autour d’un idéal, mais de caractéristiques communes que sont la jeunesse et le dénuement (« Nous vagabondions beaucoup ensemble, allant dîner chez le marchand de vin Duval, au coin de la rue Voltaire et de la place de l’Odéon, tantôt à la Tour d’Auvergne » dont le patron, Cousinet, est le banquier des gens de lettres.

Café Momus par Henry Lévis

La Bohême fréquente aussi l'Estaminet de l'Europe, situé au coin du carrefour de l'Odéon et de la rue de l'École-de-Médecine - « Le propriétaire y faisait, écrit Banville, crédit aux fils de famille jusqu'à leur mariage, de sorte que lorsqu'ils étaient mariés, ils avaient à payer beaucoup de chopes » ; Le Divan Le Peletier, en face de l'Opéra, où Banville se souviendra avoir vu Musset pour la première fois ; la Brasserie des Martyrs, 7 et 9 rue des Martyrs ; le café Riche à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue le Peletier ou encore le restaurant Dinochau, au coin de la rue de Navarin et de la rue Bréda,

Ils fréquentent le mont de piété, dont le succès est tel qu'il n'apparaît plus seulement comme l'antichambre de la misère - le propre fils de Louis-Philippe, le prince de Joinville, aurait ainsi déposé sa montre pour honorer une dette de jeu. Quelque peu honteux, il avait prétendu l'avoir oubliée chez sa tante ... d'où l'expression « chez ma tante ».

Autre lieu de rendez-vous, le Bal Mabille, allée des Veuves (depuis avenue Montaigne) ou le Bal du Prado rue de la Barillerie (rue disparue de l'île de la Cité) où, le lundi et le vendredi, toutes les célébrités des bals de Paris s'y donnaient rendez-vous. On y rencontrait : Louise la Balocheuse, Alexandrine aux cheveux d'or, Céleste Mogador, Eugénie Malakoff, Blondinette Traîne-Pattes, Charlotte Cordée.

Un écrivain à la fenêtre de sa chambre

(illustration de Les Rues de Paris - Gallica.bnf.fr)

Baudelaire, le poète de Paris

Tableaux parisiens - Le Spleen de Paris

Toits, clochers, mansardes, rues, casernes, hôpitaux, lupanars, salles de jeu, faubourgs mais aucun de ces lieux n'est situé.

Une allusion au Véfour, au café Frascati, le Tivoli. Il porte Paris en lui, il retrouve dans Paris son âme déchirée. Le premier, il parle de Paris en damné quotidien de la capitale (les becs de gaz que tourmente le vent de la Prostitution qui s'allume dans les rues, les restaurants et leurs soupiraux, le bois qu'on scie en bûches qui retentissent sur le pavé des cours, les chats, les ivrognes).

Dans une rue chaude : Le crépuscule du soir

Voici le soir charmant, ami du criminel ;

Il vient comme un complice, à pas de loup ; le ciel

Se ferme lentement comme une grande alcôve,

Et l'homme impatient se change en bête fauve.

Ô soir, aimable soir, désiré par celui

Dont les bras, sans mentir, peuvent dire : Aujourd'hui

Nous avons travaillé ! - C'est le soir qui soulage

Les esprits que dévore une douleur sauvage,

Le savant obstiné dont le front s'alourdit,

Et l'ouvrier courbé qui regagne son lit.

Cependant des démons malsains dans l'atmosphère

S'éveillent lourdement, comme des gens d'affaire,

Et cognent en volant les volets et l'auvent.

A travers les lueurs que tourmente le vent

La Prostitution s'allume dans les rues ;

Comme une fourmilière elle ouvre ses issues ;

Partout elle se fraye un occulte chemin,

Ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main ;

Elle remue au sein de la cité de fange

Comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange.

On entend çà et là les cuisines siffler,

Les théâtres glapir, les orchestres ronfler ;

Les tables d'hôte, dont le jeu fait les délices,

S'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices,

Et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci,

Vont bientôt commencer leur travail, eux aussi,

Et forcer doucement les portes et les caisses

Pour vivre quelques jours et vêtir leurs maîtresses.

Bibliographie

Baudelaire : Le Spleen de Paris

Claude Pichois : Baudelaire à Paris (Ed. Hachette, 1967)

Baudelaire par lui-même (Ed. du Seuil, collection « écrivains de toujours », 1963)

Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (Ed. de Minuit)