15 : 1842 – Jules Janin et l’âne mort à la barrière du Combat

Place du Colonel Fabien

Barrière du Combat par Palaiseau 1819 (gallica.bnf.fr)

La place du colonel Fabien est l’emplacement de l’une des 55 barrières d’octroi du mur des Fermiers généraux. Son nom lui vient des combats d’animaux qu’on y organisa.

Dans la capitale, c’était à l’origine une distraction royale : des confrontations entre une bête sauvage : loup, ours, voire lion, et le chien, dans le champ clos de la rue de Sèvres.

En 1730, ces réjouissances devinrent publiques et se déroulaient plutôt pendant la semaine sainte, dans un horrible tumulte. En 1778 ou 1779, le champ clos est transféré à cet emplacement. Les combats s’y diversifient, on peut y voir des cerfs ou des "courses de taureau à l'Espagnole" suivies d'une mise à mort. De semblables combats sordides se déroulaient à proximité de la barrière Saint-Jacques, au lieu-dit la Fosse aux Lions.

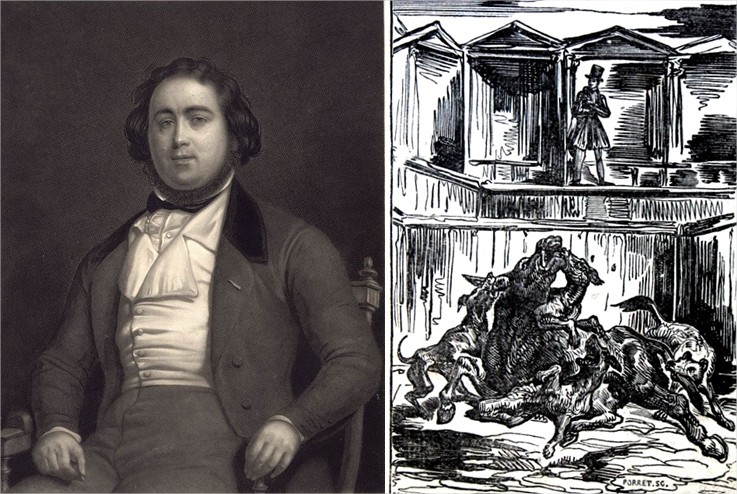

En 1842, l’écrivain et critique Jules Janin (1804-1874) se trouve à la barrière du Combat ; il y assiste à un abominable spectacle, qu’il relate dans son recueil « l’Âne mort et la Femme guillotinée » :

« Nous n’avons pas encore le cirque où les hommes se dévorent entre eux, comme dans le cirque des Romains, mais nous avons déjà la Barrière du Combat :

Une enceinte pauvre et délabrée, de grosses portes grossières et une vaste cour garnie de molosses jeunes et vieux, les yeux rouges, la bouche écumante, de cette écume blanchâtre qui descend lentement à travers les lèvres livides […] Dans un coin de ces coulisses infectes, de vieux morceaux de cheval, des crânes à demi rongés, des cuisses saignantes, des entrailles déchirées, des morceaux de foie réservés aux chiennes en gésine. […]

Jules Janin est accosté par le directeur du chenil :

- Je ne puis vous montrer aujourd’hui toute la compagnie, me dit-il ; mon ours blanc est malade, l’autre se repose ; mon bouledogue nous dévorerait tous les deux ; on est en ce moment occupé à traire mon taureau sauvage ; mais, cependant, je puis vous faire dévorer un âne si le cœur vous en dit […]

Cependant une porte s’ouvrit lentement, et je vis entrer…..

Un pauvre âne !

Il avait été fier et robuste ; il était triste, infirme, et ne se tenait plus que sur trois pieds ; le pied gauche de devant avait été cassé par un tilbury de louage ; c’était tout au plus si l’animal avait pu se traîner jusqu’à cette arène.

Je vous assure que c’était un lamentable spectacle. Le malheureux âne commença d’abord par chercher l’équilibre ; il fit un pas, puis un autre pas, puis il avança autant que possible sa jambe droite de devant, puis il baissa la tête, prêt à tout. Au même instant quatre dogues affreux s’élancent ; ils s’approchent, ils reculent et enfin ils hésitent ; ils s’enhardissent, ils se jettent sur le pauvre animal. La résistance était impossible, l’âne ne pouvait que mourir. Ils déchirent son corps en lambeaux ; ils le percent de leurs dents aiguës ; l’honorable athlète reste calme et tranquille : pas une ruade, car il serait tombé, et, comme Marc-Aurèle, il voulait mourir debout. Bientôt le sang coule, le patient verse des larmes, ses poumons s’entrechoquent avec un bruit sourd ; et j’étais seul ! Enfin l’âne tombe sous leurs dents. »

A Gauche, Jules Janin dans les années 1840 (Gallica.bnf.fr)

Cette scène marqua énormément Baudelaire et Théophile Gautier.

Un an après, en 1843, le préfet de police de Paris interdit ces divertissements très populaires.

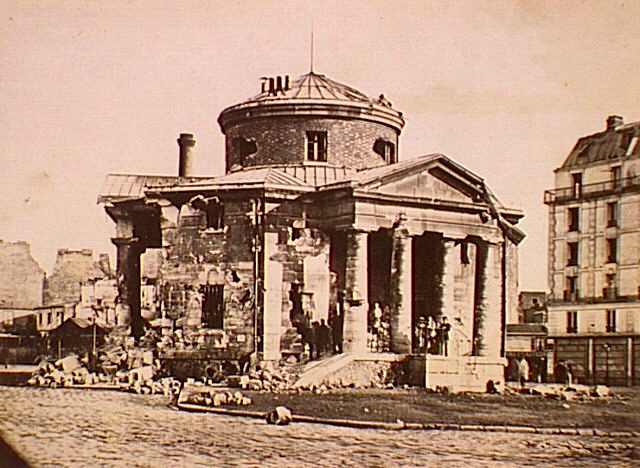

La barrière après les combats de 1871

Ironie du sort, la barrière sera le théâtre de combats quelques années plus tard, en 1871, l’édifice étant alors l’un des derniers retranchements des défenseurs de la Commune de Paris.

Le clos des équarrissages de Montfaucon

Il faut bien les nourrir, ces robustes dogues, ils ne peuvent pas se contenter des pauvres bestioles qu’elles ont déchiquetées ; Jules Janin raconte : « Dans un coin de ces coulisses infectes, de vieux morceaux de cheval, des crânes à demi rongés, des cuisses saignantes, des entrailles déchirées, des morceaux de foie réservés aux chiennes en gésine. Ces affreux débris arrivaient en droite ligne de Montfaucon : c’est à Montfaucon que se rendent, pour y mourir, tous les coursiers de Paris. Ils arrivent attachés à la queue l’un de l’autre, tristes, maigres, vieux, faibles, épuisés de travail et de coups. Quand ils ont dépassé la porte et la cabane de la vieille châtelaine, qui, l’œil fixé sur les victimes, les voit défiler avec ce sourire ridé de vieille femme qui épouvanterait un mort, ils se placent au milieu de la cour, vis-à-vis d’une mare violette dans laquelle nage un sang coagulé ; alors le massacre commence : un homme armé d’un couteau, les bras nus, les frappe l’un après l’autre : ils tombent en silence, ils meurent ; et, quand tout est fini, tout se vend de ces cadavres, le cuir, le crin, le sabot, les vers pour les faisans du roi, et la chair pour les comédiens dévorants de la Barrière du Combat. »

Voilà pourquoi l’arène sanglante a été installée à cet endroit, à proximité des clos d’équarrissage de Montfaucon, à 300 m de l’actuelle place du colonel Fabien.

En 1840, le nombre de chevaux dans Paris se comptait par dizaines de milliers (leur nombre a atteint son maximum dans les années 1880, 80.000 !). Après de durs et loyaux services rendus, ils étaient envoyés à la réforme, autrement dit l’abattage et l’équarrissage.

Les clos d’équarrissage étaient aménagés sur place. A une cadence industrielle si l’on en croit le chiffre annoncé par M. Louis Fleury en 1852, 12.000 chevaux par an ! Comparé à la population chevaline parisienne, ce chiffre laisse penser que l’activité ne concernait pas seulement les animaux parisiens.

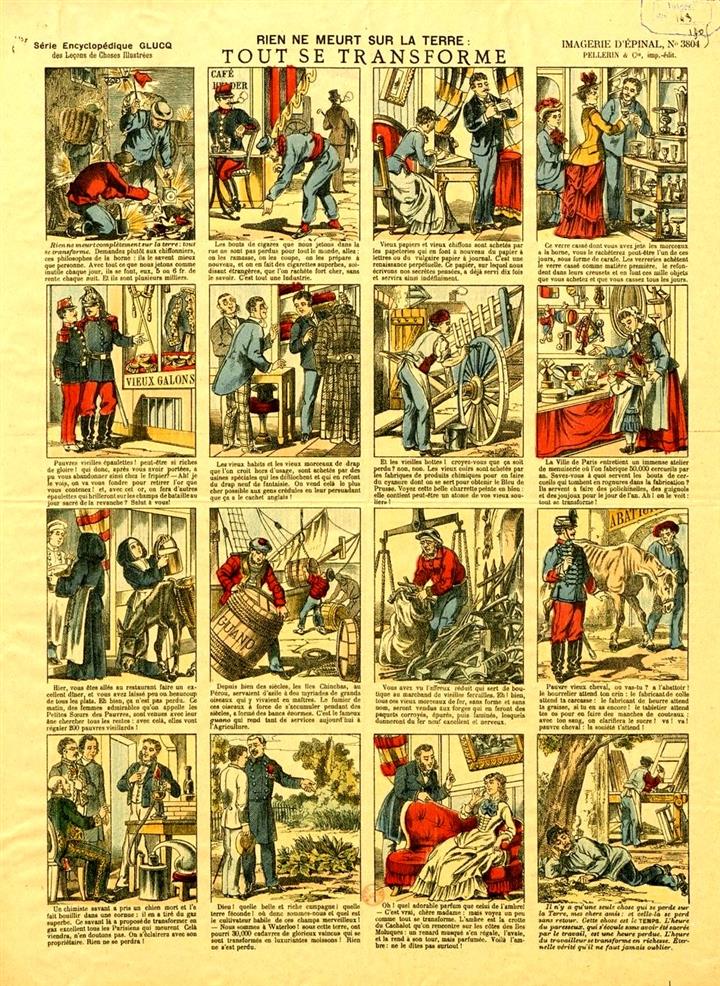

L’objectif de cette activité consistait dans le recyclage des matières ; seuls les restes inutilisables étaient incinérés.

Etaient récupérés :

Les os surtout : le phosphore pour les allumettes, la gélatine pour la colle, les films photographiques et la nourriture du pauvre jusqu'à ce qu'on démontre qu'elle passait en totalité dans les urines.

Le crin

La peau pour les tanneurs de la Bièvre (cf. 2),

Les intestins deviennent des cordes d’instrument de musique

Les autres abats des engrais.

Les graisses de l’huile pour les réverbères

La chair pour les animaux, en particulier ceux du Jardin des Plantes. La viande de cheval est dédaignée, elle était revendue dans les bas quartiers de Paris.

Enfin, les carcasses sont laissées un temps à l’air libre, aux nécrophores – insectes sachant découper la chair - et aux mouches ; les myriades d’asticots produits sont vendus aux pêcheurs et aux producteurs de volailles (les mouches attirent les hirondelles qui tournoient en permanence au-dessus de la voirie). On raconte cette macabre histoire d’un ivrogne tombé au milieu des carcasses en cours de décomposition, grouillantes de vers ; le lendemain, il n'avait plus d'yeux.

Autre population en nombre, les rats, et leurs innombrables galeries. Les rats monstrueux qui investissent les cadavres des chevaux, leur "sot-l'y-laisse", c'est l'oeil du cheval ..." (Th. Gautier).

Les chevaux ne sont pas les seuls ; sont également recyclés les ânes et mulets (peu nombreux dans Paris), les chats, les chiens – dont on utilise les os non seulement pour le phosphore mais aussi pour blanchir le sucre - et d’autres animaux (25 à 30.000 en 1852, selon le même Louis Fleury). Il ne faisait pas bon être chat ou chien, errant ou non ; gare au chiffonnier qui passe à proximité (cf. 21) - le chiffonnier, un fournisseur habituel du clos.

Pour compléter ce tableau bucolique, le clos était voisin d’un vaste terrain qui servait de zone d’épandage des vidanges de la capitale.

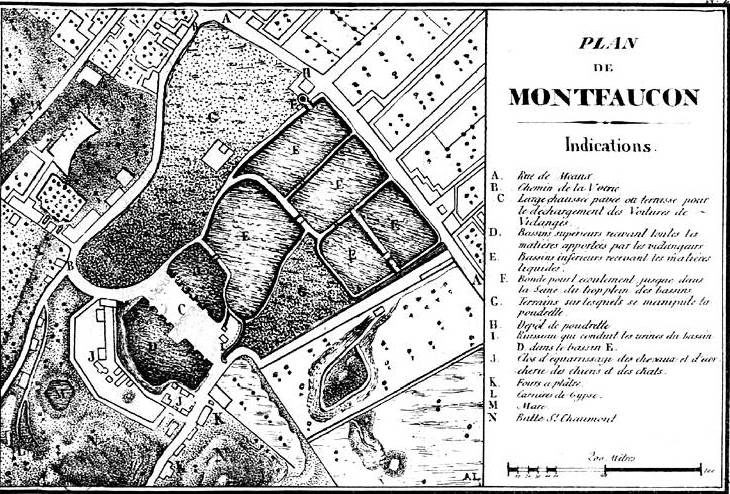

La Voirie de Montfaucon

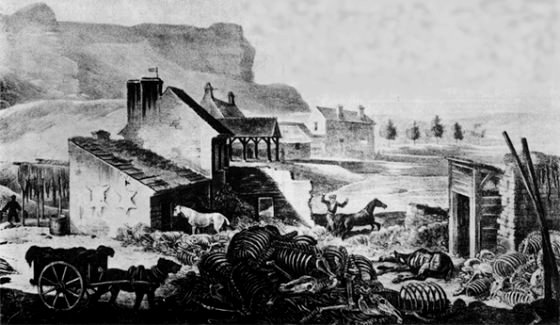

La voirie au début du XIXe siècle – en bas, la barrière du Combat et l’arène

Ce lieu isolé a mauvaise réputation, et pour cause : un peu plus bas sur les pentes et le long de la route de Meaux se dressait le patibulaire gibet de Montfaucon. Au-dessus, les Buttes-Chaumont sont entaillées par les carrières de plâtre où, dit-on, les mendiants et les voleurs viennent se réfugier la nuit venue pour profiter de la chaleur des fours.

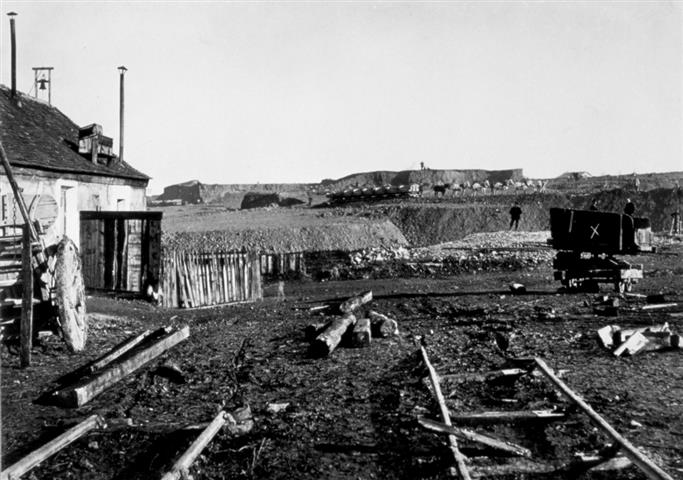

Carrière de plâtre de l’Amérique (Buttes-Chaumont)

C’est par conséquent l’endroit indiqué pour y déverser les vidanges humaines des Parisiens.

La voirie de Montfaucon existait au XVIIe, avec six autres aux portes de Paris.

Lorsque le gibet fut supprimé en 1760, la voirie de Montfaucon fut désignée comme principale décharge de la ville, puis la seule en 1781. Elle serait aujourd’hui encadrée par la rue de Meaux, l’avenue Secrétan, la rue Édouard-Pailleron et l’avenue de Laumière.

Les "affreux tonneaux de la voirie" (Hugo) y déversent le contenu des fosses d'aisance de Paris. Le temps fait son œuvre pour transformer la matière fécale en « poudrette », un engrais agricole que les agronomes regardent comme le meilleur.

Chaque nuit, les eaux sont évacuées par un conduit de plomb branché sur l’égout latéral du Canal Saint Martin, et, de là, à la Seine à la hauteur du pont d’Austerlitz. Six bassins de décantation sur trois hectares et demi qui reçoivent chaque jour 240 m3, produits de la vidange des 500.000 tinettes parisiennes.

Les tonneaux arrivaient par la rue de Meaux (A), montaient la voie B, déchargeaient à partir de la terrasse (C), les vidanges liquides s’écoulaient dans les fosses (E), le trop plein d’eau était évacué en F vers la Seine. La « poudrette » était travaillée en G.

J .B. DUVERGER, en 1834, fait une synthèse saisissante : « Montfaucon s’appuie sur Les buttes Saint Chaumont, au dessous de Belleville ; il forme un vaste plateau qui comprend plusieurs bassins, Les séchoirs de poudrette et le clos d’équarrissage… Sur cet immense foyer fermentent pêle-mêle des graisses en ébullition, des chairs et des intestins putréfiés, des masses de sang, des lacs d’urine et d’eaux ménagères, plus de cinquante mille mètres de matières desséchées dont le soleil, ainsi que la pluie, raniment l’ardeur toujours renaissante. Des miasmes impurs s’élancent du cratère à large bouche et se promènent au gré des vents, sur la Villette, la Chapelle ou Belleville, retombent et s’appesantissent sur Paris, portant l’infection jusqu’au delà des boulevards.

On disait que l'atmosphère de Montfaucon était si corrosive qu'elle corrompait l'argent dans les poches !

Un lieu à l’écart mais pas inhabité, il faut du personnel pour assurer le bon fonctionnement de cet ensemble. C’était donc une agglomération de masures d’ouvriers débardeurs, ravageurs, d’ateliers d’équarrisseurs et de « recyclage » : boyaudiers, asticotiers, poudretteurs, et une fabrique de préservatifs. Sans oublier les marchands de vin pour désaltérer tout ce monde et les transporteurs. Plusieurs centaines de familles vivaient des déchets de la capitale, c’était un va et vient continu de véhicules, et de chevaux.

La fin : parler d’insalubrité pour qualifier l’endroit est un euphémisme ; son administration essuyait les pires critiques. La terrible épidémie de choléra de 1832 fut un premier coup de semonce, bien que l’on constate que les riverains de la Grande Voirie soient moins touchés. Les plaintes et les demandes de fermeture se multiplient, en particulier de la part du conseil municipal de la Villette. Une nouvelle épidémie en 1849 lui donne le coup de grâce, la Grande Voirie est fermée en 1849, le site est transféré dans la forêt de Bondy.

Ce n’est qu’une demi-victoire pour la Villette : la ville de Paris fait l’acquisition de terrains en bordure du canal de l’Ourcq, sur le territoire de la Villette (quai de Metz), pour y construire un grand dépotoir avec citernes pour assurer le stockage des vidanges parisiennes avant leur transport par bateau dans la forêt de Bondy. La voirie part, les pestilences restent !

Le dépotoir de la Villette à la fin du XIXe s.

Mais Victor Hugo nous rappelle : « Ces tas d'ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est ? C'est de la prairie en fleur, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolet et du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail … » Les Misérables

Pour en savoir plus :

Jules Janin, l’Âne Mort et la Femme guillotinée (consultable sur wikisource)

Antoine Compagnon, les Chiffonniers de Paris (ed. Gallimard)

http://paris.visites.jpkmm.free.fr/barrieres/arr_10.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voirie_de_Montfaucon#Les_équarrisseurs