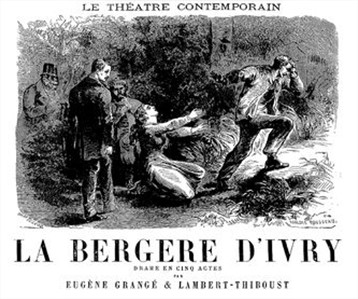

2 : 25 mai 1827 - La bergère d’Ivry

Place de la Bergère d’Ivry (rue Croulebarbe)

La petite place de la Bergère d’Ivry, à la jonction de la rue Corvisart et de la rue Croulebarbe, prit ce nom en 2002.

Le Champ de l’Alouette, qu’on peut supposer couvert de prairies, de haies et de parcelles cultivées, s’étendait sur un domaine assez large allant de la rue de la Santé à la rue Croulebarbe, et s’étendant au sud au-delà du boulevard Blanqui.

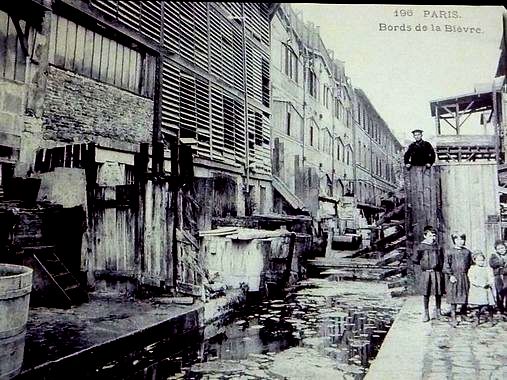

Mur près duquel la Bergère d’Ivry … (parismuséescollection.paris.fr)

L’assassinat de la Bergère d’Ivry

Georges Cain (1853-1919), écrivain et illustrateur, parisien de naissance et de cœur, a consacré plusieurs ouvrages à Paris. Dans l’un d’eux, Les Nouvelles Promenades dans Paris, il relate un fait divers qui fit grand bruit en 1827 :

« C'est en effet […] derrière les palissades de la rue Croulebarbe, que se déroula, le 25 mai 1827, un crime passionnel qui révolutionna Paris. Un pauvre diable, à peu-près fou, Honoré Ulbach, y poignarda par jalousie une jeunea fille, Aimée Millot. La petite Aimée était « modeste et sage », chacun l'aimait dans le quartier où on la voyait, un grand chapeau de paille sur la tête et un livre à la main, garder sous les ormes du boulevard d'Italie les chèvres de sa maîtresse, Mme Detrouville, femme à principes, et qui ne badinait pas sur « les choses de la vertu ». On appelait Aimée « la bergère d'Ivry ». En 1827, il y avait encore à Paris des bergères, et elles étaient vertueuses — Ils s'aimaient cette humble idylle fit jaser, Mme Detrouville, avertie, ordonna à sa bergère de rompre toutes relations avec Ulbach et de lui restituer les pauvres cadeaux qu'elle en avait reçus « deux oranges, une demi-bouteille de cassis et un joli fichu rosé », expliquant que « toute jeune fille qui reçoit des présents des hommes doit les payer de sa vertu ». Aimée avait obéi. — Le 25 mai à dix heures du matin, Ulbach, fou de colère et de jalousie, après avoir acheté, rue Descartes, près de l'Ecole polytechnique, chez un brocanteur « un couteau qui ne ployait pas », s'était caché derrière les arbres du boulevard pour y attendre la pauvre petite bergère. Elle arrive avec ses chèvres et repousse Ulbach qui, affolé de rage, la frappe de cinq coups de couteau, s'enfuit et va se terrer dans un ignoble garni de la rue du Chantre, près du Palais-Royal la police le recherchait vainement lorsqu'il vint, de lui-même, se livrer au commissaire « C'est moi qui ai fait l'assassin !... » Il avait la veille écrit une lettre folle à Mme Detrouville « Femme acariâtre, vous mettez entrave à notre félicité. Songez à bien faire ce que je vous prescris de faire je vous envoie cinq francs, rendez-vous de suite à l'église d'Ivry et faites-lui dire une messe en l'honneur de ses malheurs et des miens !... »

Les journaux épiloguent sur le crime. « Les femmes surtout maudissaient l'assassin, tout en le plaignant peut-être », et la girafe, nouvellement « inaugurée » au Jardin des plantes, fut délaissée pour le drame du champ de l'Alouette. Le 10 septembre 1827, Ulbach expia son forfait à sept heures et demie du matin il fut extrait de la prison de Bicêtre, et à quatre heures du soir le sinistre cortège partit de la Conciergerie pour la place de Grève (actuelle place de l’Hôtel de Ville) où Ulbach monta sur l'échafaud. »

Georges Cain - Le Figaro — 10 décembre 1905

Georges Cain fut directeur du musée Carnavalet de 1897 à 1914.

Le Dernier Jour d’un Condamné

Ce serait l’exécution d’Ulbach qui aurait décidé Victor Hugo à rédiger son réquisitoire contre la peine de mort.

Le roman paraît en 1829 : le condamné – à mort- dont on ne connaît pas le nom ni les circonstances exactes qui vont le conduire à la guillotine, écrit durant les dernières vingt quatre heures précédant son exécution, ce qu’il a vécu depuis le début de son procès.

Victor Hugo est volontairement resté très évasif sur le personnage et son crime, ce qui lui sera reproché par de nombreux critiques : ne pas mieux connaître le condamné empêche toute empathie et, finalement, dessert la cause.

En réponse, Hugo va postérieurement rédiger une préface pour expliquer sa motivation : pour que le plaidoyer ait valeur universelle, ne pas tenter le lecteur de se focaliser ni sur le personnage ni sur le crime et ses circonstances.

Il préfère insister sur les jours passés en détention (à Bicêtre et à la Conciergerie), le ferrage des forçats et, bien sûr, donner consistance à la cruauté de l’exécution.

Des années plus tard, dans les Misérables, les pas de Marius le mèneront dans ces coins reculés : « Comme le lieu vaut la peine d'être vu, personne n'y vient. À peine une charrette ou un routier tous les quarts d'heure. Il arriva une fois que les promenades solitaires de Marius le conduisirent à ce terrain près de cette eau. Ce jour-là, il y avait sur ce boulevard une rareté, un passant. Marius, vaguement frappé du charme presque sauvage du lieu, demanda à ce passant : – Comment se nomme cet endroit-ci ?

Le passant répondit : – C'est le champ de l'Alouette.

Et il ajouta : – C'est ici qu'Ulbach a tué la bergère d'Ivry. »

La peine de mort au XIXe siècle

Lepeletier de Saint-Fargeau, avec le soutien de Robespierre, présente un projet d’abolition de la peine de mort à l’Assemblée en mai 1791. Le projet ne sera pas retenu mais l’exécution consistera désormais en une décapitation, « privilège » réservé jusqu’à présent à la noblesse. De plus, l’Assemblée supprime la torture préalable, ces supplices raffinés qu’étaient l’ébouillantement, l’écartèlement, l’épreuve de la roue... Apparaît la fameuse formule : « Tout condamné [à mort] aura la tête tranchée ».

Le Code pénal de 1810 précise les 39 cas (!) d'application de la peine de mort.

Hugo mis à part, plusieurs personnalités sont partisanes de l’abolition, tel le futur ministre de Louis-Philippe, François Guizot, en 1822, soit 7 ans avant Le Dernier Jour d'un condamné.

La Deuxième République de 1848 abolit la peine de mort pour affaire politique, en même temps qu’elle abolit l'esclavage.

Le décret Crémieux de 1870 supprime l'échafaud sur lequel la guillotine était dressée.

(cf. 38), mais l’expression « monter à l’échafaud » gardera tout son sens.

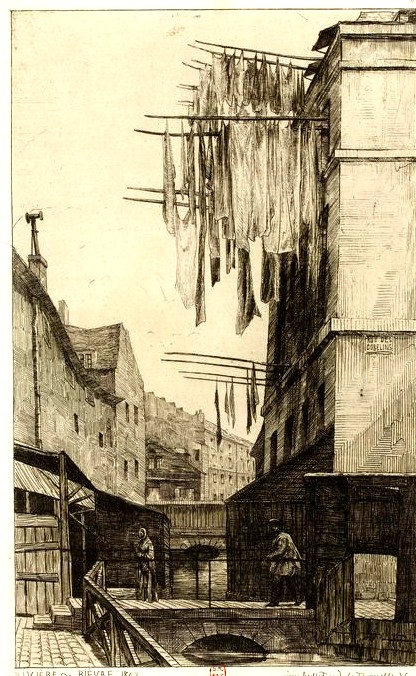

La Bièvre

C’est sur les pentes de la Bièvre qu’Aimée Millot emmenait paître son troupeau et c’est là qu’elle fut assassinée.

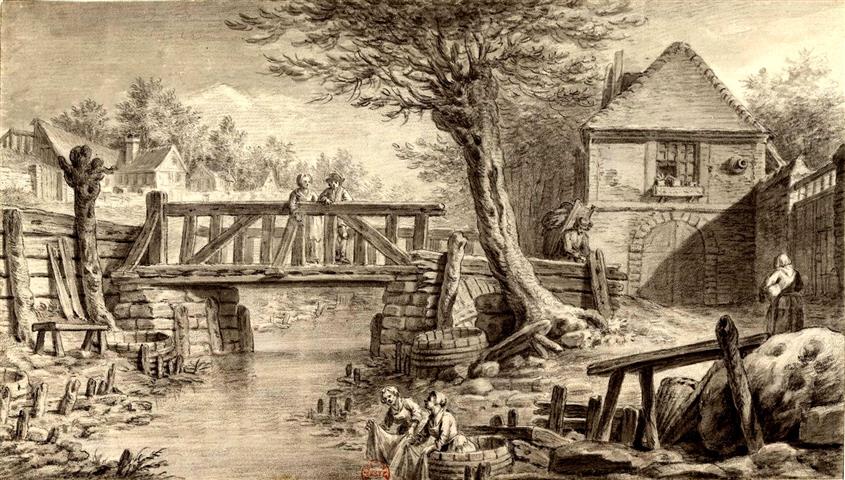

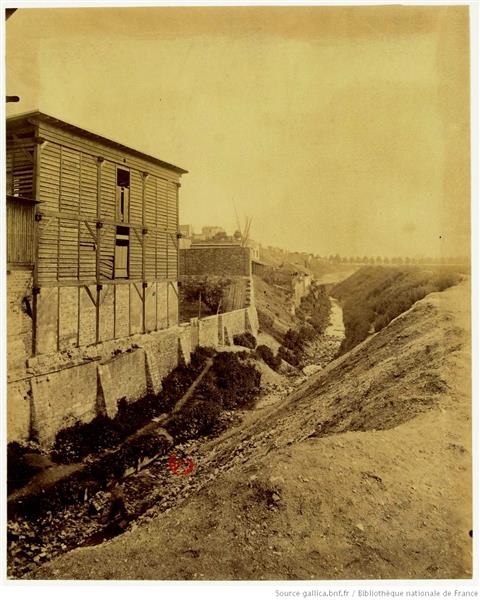

Le Clos Payen (gallica.bnf.fr)

Le Clos Payen (gallica.bnf.fr)

L’autre rivière de Paris, longue de 32 kilomètres. Elle entrait dans Paris par la poterne des Peupliers et parcourait cinq kilomètres avant de se jeter dans la Seine.

Dès avant le XIIIe siècle, on aménagea une dérivation pour alimenter des moulins, tels celui de Croulebarbe près du lieu du drame et où travailla un temps un dénommé Fieschi (cf.11).

Il y avait donc, dans Paris, deux Bièvre : la Bièvre vive (la dérivation) et la Bièvre morte (le lit naturel).

Les industries se sont agglutinées au cours des siècles le long des deux bras, apportant leur lot de rejets divers. Pourtant, la vallée reste longtemps un lieu de promenade apprécié des Parisiens.

Voici ce qu’en dit Georges Cain dans le même texte : « Sous Louis-Philippe c'était encore, paraît-il, un endroit charmant. Alfred Delvau nous montre tout ce quartier « formant une sorte de petite Suisse en miniature, une vallée verdoyante où coulait la Bièvre entre deux bordures de saules ». D'ailleurs, depuis le dix-huitième siècle jusqu'en 1830 les violons avaient grincé dans les guinguettes voisines la Belle Moissonneuse, le Grand Vainqueur, les Deux Edmond, et l'on y dansait au son des crincrins. »

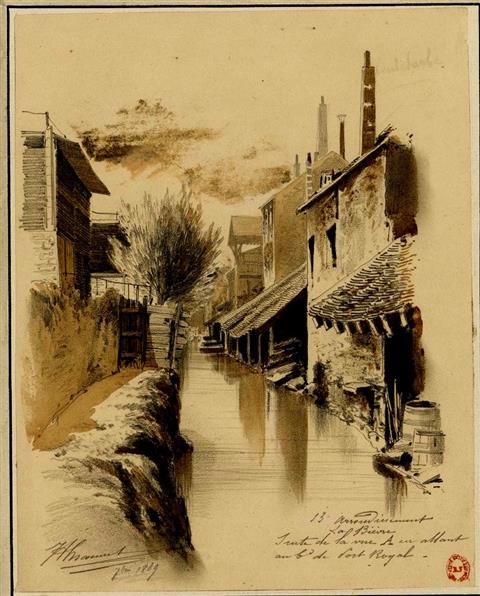

Gallica.bnf.fr

Gallica.bnf.fr - A droite : dessin de Martial, 1862

Mais les industries les plus sales se sont multipliées ; voici l’inventaire trente ans plus tard : en 1860, il y avait au long de son cours dans la capitale 9 amidonniers, un moulin à papier, un dépôt de laine à laver, deux distilleries, une blanchisserie, une salpêtrerie, trois fabriques de Bleu de Prusse et de noir d’ivoire, une de colle forte, un dépôt de peaux fraîches venant des abattoirs, 24 tanneries, deux moulins à farine, 21 mégisseries, 7 maroquineries, trois brasseries, deux filatures de coton, une de laine, quatre teintureries, deux fabriques de carton, quatre laveries de vieux chiffons, 8 blanchisseries, une buanderie, deux peausseries, une usine à broyer les couleurs, une fabrique de savon, un lavoir de laine, une fabrique d’acides, de savon et de chandelles.

Enfin, dernier extrait du texte de Georges Cain qui fait le constat de l’état de la Bièvre en 1905 : « La malheureuse rivière, qui depuis son entrée à Paris n'a cessé d'être condamnée aux plus répugnantes besognes, est hideuse à voir. Teinte de tous les tons, jaune, verte, rouge, elle charrie d'immondes détritus traquée, asservie, exploitée sans trêve par tous les corroyeurs, les teinturiers, les mégissiers, les peaussiers qui depuis des siècles peuplent ce quartier, la Bièvre a successivement actionné de lourdes roues, lavé des peaux sanglantes, nettoyé d'écœurants résidus tous les acides, toutes les scories, toutes les écumes de la cuisine chimique qui s'élabore dans ces usines, sont venus s'y déverser et la rivière déshonorée s'engloutit dans cette ruelle des Gobelins sous une entrée de voûte sombre, coupée de barreaux de fer. »

Pour Huysmans, c’est tout simplement « le fumier qui bouge ».

Haussmann dénonça à plusieurs reprises cette insulte à l’hygiène avant de signer son arrêt de mort en 1858. « Le ruisseau infect de la Bièvre ne versera plus ses flots fangeux dans la Seine ».

Canalisation couverture et, pour finir, dérivation, auront raison des deux Bièvre. En parallèle d’énormes travaux de comblement de la vallée sont entrepris pour ne se terminer qu’en 1933 ! La géographie actuelle n’a plus grand-chose à voir avec le lit naturel de l’ex deuxième rivière de Paris.

La Bièvre en cours de comblement près du bd d’Italie

(actuel bd Blanqui, Eugène Atget, mai 1898 – gallica.bnf.fr)

Postérité de la Bergère d’Ivry

Gallica.bnf.fr

Rue Croulebarbe, on éleva une croix de bois, où était gravé « A la vertu » (disparue vers 1860).

Une chanson lui fut dédiée peu de temps après les faits, Complainte sur l'assassinat de la jeune bergère d'Ivry.

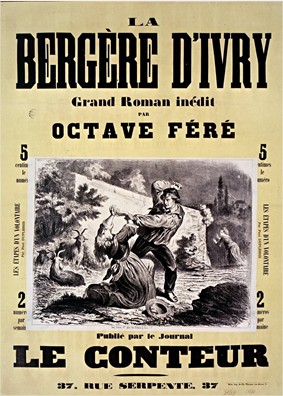

Outre Victor Hugo, ce triste fait divers inspira plusieurs auteurs :

des adaptations théâtrales montées aux Folies-Dramatiques en 1839 ou au théâtre de l’Ambigu-Comique en 1866, tous deux sur le « boulevard du Crime » (cf. 22)

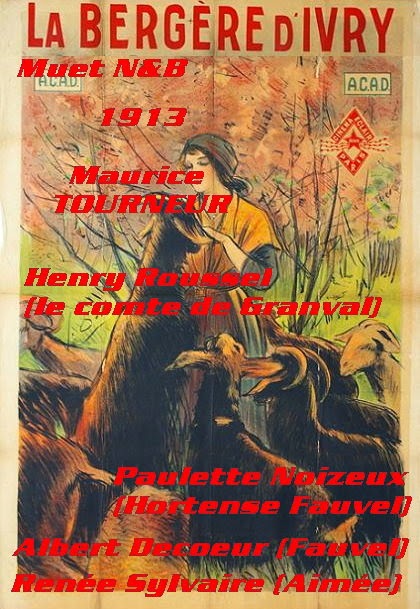

En 1913, Maurice Tourneur tourne une version très romancée, la Bergère d’Ivry.

Régine Deforges lui consacre son dernier roman, posthume et inachevé, La Bergère d'Ivry (Éditions de la Différence, 2014).

Sources :

https://www.paris-treizieme.fr/page5.php?Z=moret

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Jour_d%27un_condamné

Sur les traces de la Bièvre (Ed. Parigramme)