8 : 14 avril 1834 – La Rue Transnonain d’Honoré Daumier

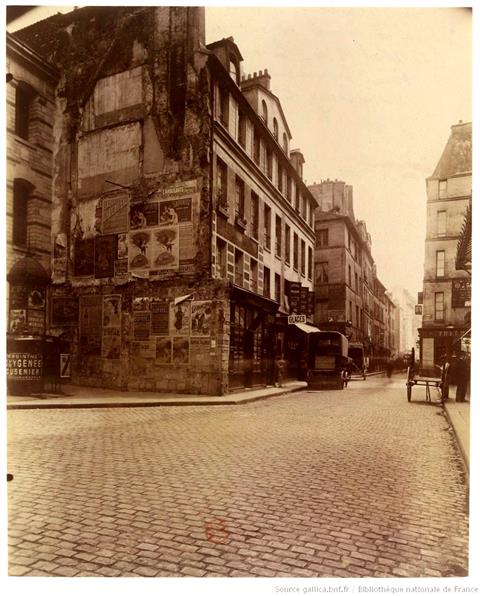

62-64, rue Beaubourg, à l’angle de la rue de Montmorency

Rue Beaubourg, ancien théâtre Doyen et

Maison où eurent lieu les événements du 14 avril 1834

(photo Eugène Atget, vers 1898)

Témoignage de Mme Daubigny : « A cinq heures, la troupe est arrivée par la rue Montmorency ; elle a fait feu nourri et s’est emparée de la barricade. Peu après, un autre régiment de voltigeurs est survenu par la rue Transnonain, sapeurs en avant ; ils cherchaient, mais vainement à briser la porte de notre maison, dont la solidité est extrême. – C’est la ligne ! s’est-on écrié dans la maison ; ah ! Voilà nos libérateurs, nous sommes sauvés !

Monsieur Guitard, mon mari et moi, descendons en toute hâte pour ouvrir. Plus leste que ces deux messieurs, je me jette à la loge de la portière, tire le cordon, la porte s’ouvre. Les soldats se précipitent dans l’allée, frappent monsieur Guitard et mon mari, au moment où ceux-ci arrivaient à la dernière marche de l’escalier. Ils tombent sous une grêle de balles. L’explosion est telle que les vitres de la loge, d’où je n’avais pas eu le temps de sortir, volent en éclats. J’eus alors un instant de vertige ; il ne me quitta que pour me laisser voir le corps inanimé de mon mari étendu près de celui de monsieur Guitard, dont la tête était presque séparée du cou par les nombreux coups de fusils qui l’avaient atteint. »

Témoignage de Mme Poirier-Bonneville : « Les soldats, rapides comme la foudre, un officier en tête, franchissent le second étage. Une porte pleine, à deux battants, a cédé à leurs efforts, une porte vitrée résiste encore. Un vieillard se présente qui l’ouvre. C’est m. Breffort père. « Nous sommes, dit-il, des gens tranquilles, sans armes, ne nous assassinez pas », ses paroles expirent sur ses lèvres ; il est percé de trois coups de baïonnettes ; il pousse des cris. « Gredin, crie l’officier, si tu ne tais pas, je te fais achever ». Annette Besson s’élance d’une pièce voisine pour se porter à son secours. Un soldat fait volte-face vers elle, lui plonge sa baïonnette au-dessous de la mâchoire, et, dans cette position, lui lâche un coup de fusil dont l’explosion lance des fragments de sa tête jusqu’aux parois du mur. Un jeune homme, Henri Larivière, la suivait. Il est tiré de si près, lui, que le feu prend à ses vêtements, que le plomb pénètre jusqu’à une grande profondeur dans le poumon […] Et déjà la pièce n’était plus qu’une mare de sang, et M. Breffort père qui, malgré ses blessures, n’était que blessé, avait réussi à se réfugier dans une alcôve était poursuivi par les soldats ; Mme Bouneville, la couvrant de son corps, les pieds dans ce sang, les mains vers le ciel, leur criait : « Toute ma famille est étendue à vos pieds, il n’y a plus personne à tuer, il n’y a plus que moi ! » Et cinq coups de baïonnette perçaient ses mains. »

Un début d’année 1834 mouvementé

L'aboutissement de la révolution de 1830 à la monarchie de Juillet constitue une rude désillusion pour le peuple (cf. 4). Il y a bien quelques aménagements constitutionnels : la charte de 1814 légèrement amendée vers plus de liberté, le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc cher à Charles X, Louis-Philippe est « roi des Français », « roi citoyen » et non plus roi de France, des mesures cosmétiques qui cachent mal la capture des « Trois Glorieuses » par la bourgeoisie. Les conditions de vie du peuple n’ont pas changé et la monarchie de Juillet doit affronter une importante opposition républicaine et bonapartiste.

Louis-Philippe doit combattre des émeutes dès l’automne 1830 ainsi qu’une importante insurrection en 1832, évoquée par Victor Hugo dans les Misérables (cf. 17).

Le début de l’année 1834 est particulièrement troublé : des baisses de salaires provoquent des tentatives de grève générale ; les lois restrictives sur la presse entraînent des rixes avec la police dans les rues de Paris ; place de la Bourse, le préfet Gisquet fait appel à la Garde nationale, un manifestant est tué ; 73 membres de la Société des droits de l'homme sont arrêtés.

En avril, éclate la révolte des canuts à Lyon. L’insurrection s’étend dans plusieurs villes villes de province ; à Lyon, la répression fait plus d'une centaine de morts.

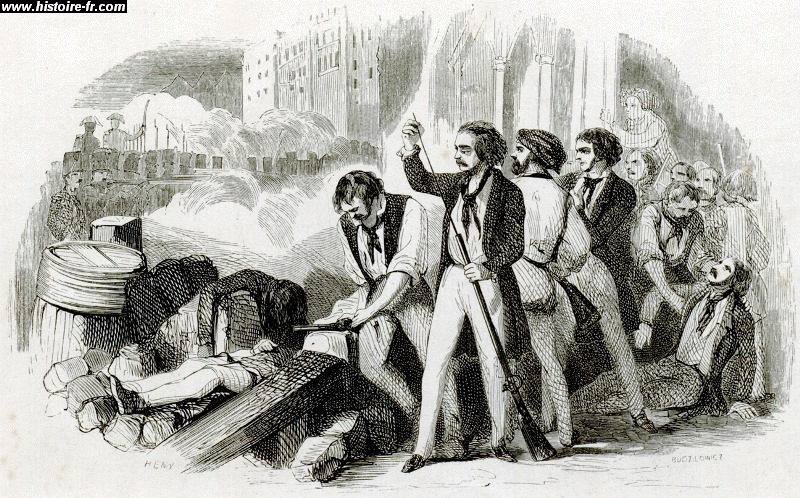

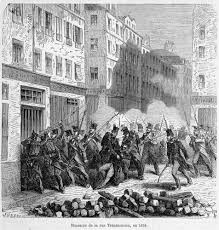

Le 13 avril, les émeutes gagnent Paris, les barricades réapparaissent dans les rues Beaubourg, aux Ours, Aubry-le-Boucher, Geoffroy l'Angevin et Transnonain.

L’immeuble du 12, rue Transnonain

L’ancienne rue Transnonain, c'est l'actuelle rue Beaubourg entre la rue au Maire et la rue Michel-le-Comte. On l'appelait aussi, depuis le XIIIème siècle, rue de Châlons, rue Trousse Nonnain, rue Trace-Putain, pour rappeler l’une des activités qu’on y pratiquait.

On l'a englobée dans le nom de la rue Beaubourg en 1851.

Construit en 1796, l’immeuble du n° 12 est un immeuble de rapport en 1834.

Il est occupé par 34 locataires dont cinq enfants, à une époque où la population du centre de Paris est en constante augmentation ; tout l’espace est occupé pour y vivre et pour y travailler, nous sommes chez des artisans où l’on travaille et où l’on vit : les boutiquiers et artisans au rez-de-chaussée et au-dessus les familles se répartissent du premier étage pour les plus aisés jusqu’aux mansardes pour les plus pauvres, ouvriers journaliers et apprentis.

Leurs métiers : doreur sur papier, gainier, monteur sur bronze, peintre en bâtiment, tailleur de pierre, bijoutier, peintre vitrier, polisseuse en pendule, couturière, ravaudeuse et chapelier, monsieur Breffort est fabricant de papier.

Ajouter à cela, le théâtre à proximité où, la veille du drame on jouait un vaudeville durant lequel des coups de fusil résonnaient. Les dépositions permettent d’avoir une sociologie précise de l’habitation qui apparaît homogène, laissant supposer des rapports sociaux riches.

Le 14 avril 1834

La Société des Droits de l'Homme entretient l’agitation républicaine dans Paris et organise la nuit d’émeute du 14 avril ; une barricade est élevée près de n°12.

Le pouvoir mobilise pas moins de 40.000 hommes pour mâter la rébellion, à leur tête, le général Bugeaud. Thomas Robert Bugeaud, marquis de la Piconerie, 50 ans, ancien soldat de l’Empire - qui, ironie du sort, servit, sous les ordres du général Lamarque, dont les obsèques provoquèrent l’insurrection de 1832 – nommé maréchal de camp par Louis-Philippe, et très conservateur. « Amis, point de quartier ; soyez impitoyables. », telles auraient été les paroles prononcées par le général Bugeaud à ses troupes au moment où elles allaient prendre leur position.

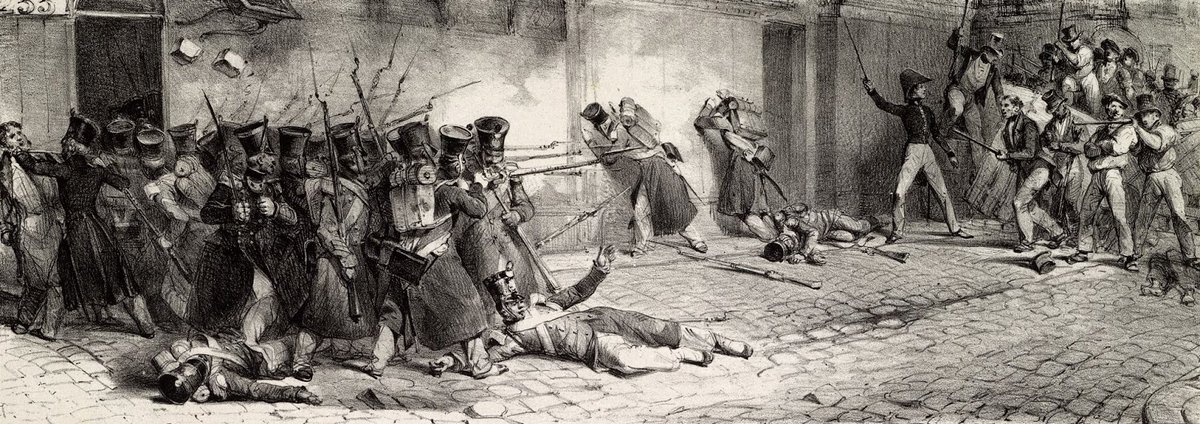

Ce 14 avril 1834, près de la barricade, un capitaine d’infanterie est blessé par un coup de feu tiré depuis une fenêtre. Les témoignages ci-dessus le démontrent, la riposte est sanglante : « Dans une seule maison de la rue Transnonain, douze cadavres gisent affreusement mutilés ; quatre personnes ont été dangereusement blessées : femmes, enfants, vieillards n’ont pas trouvé grâce. »

Les témoignages ci-dessus démontrent la sauvagerie de l’assaut des soldats. Les habitants tentent d’échapper aux balles perdues du côté de la rue en se réfugiant dans deux ou trois logements sur l’arrière, quand la troupe pénètre à l’intérieur de la maison. Madame Daubigny a pensé alors qu’elle leur apportait protection …

Les victimes : M. Breffort père, son fils Louis Breffort, sa nièce Annette Besson, Henri de Larivière, Mme Bonneville, M. Hordesseaux, M. Lepère, M. Robiquet, M. Hû, M. Bouton, M.Thierry et M. Loisillon.

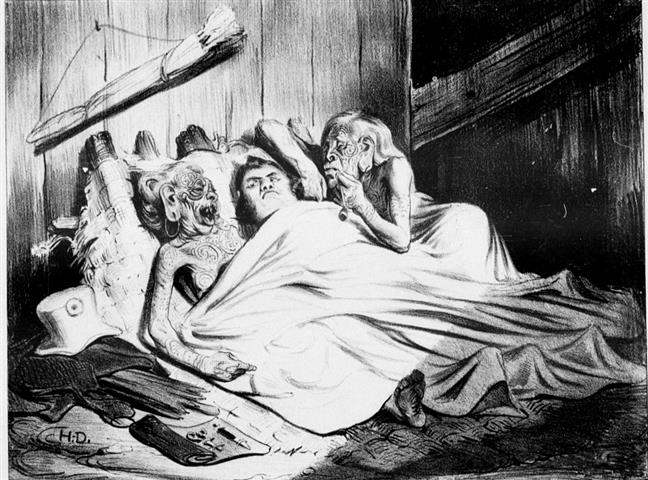

La lithographie d’Honoré Daumier

Ce sinistre fait divers marque d’autant plus les parisiens que, parmi les victimes, se trouve un bébé qui a été écrasé par la chute de son père, mortellement blessé. Profondément choqué, Honoré Daumier illustre l’affreux épisode par un de ses chefs d’œuvre, rue Transnonain.

La lithogravure de Daumier paraît dans l’Association mensuelle et est affichée chez Aubert, passage Véro-Dodat, éditeur du Charivari et de la Caricature de Philipon (cf. 6).

Le pouvoir veut interdire la parution mais Daumier et Philipon ont beau jeu de plaider la triste représentation de la réalité, ni caricature ni outrage, « ce n’est point une caricature, ce n’est point une charge, c’est une page sanglante de notre histoire moderne », note Philipon dans le commentaire de la planche . Le succès est énorme.

Le gouvernement va tenter de saisir le maximum des reproductions diffusées, puis fera saisir la pierre, mais il est trop tard.

La remarquable lithographie de Daumier va amplifier le retentissement de l’événement. La sanglante « bavure », dénoncée par Daumier, rend tristement célèbre la maison du 12, rue Transnonain.

A l’intérieur d’une chambre au lit défait, où l’homme glissant du lit a écrasé un bébé sous son poids, tandis que l’on aperçoit au premier plan de façon fragmentaire le visage d’un vieil homme, lui aussi mort.

Procès

L’affaire a tellement secoué l’opinion publique qu’il n’est pas possible d’échapper à un procès. On effectue des relevés, consigne de nombreuses dépositions. Le procès se déroule l’année suivante, procès pour la forme ? Aucune condamnation, un soldat sera même décoré plus tard de la Légion d’honneur.

En revanche, la répression n’épargne pas les émeutiers ou supposés et leurs meneurs : 2 000 mises en cause, 310 accusés. La Société des Droits de l’Homme n’échappe pas aux arrestations, parmi eux François Arago, Louis Blanc, Victor Schœlcher, Alexandre Ledru-Rollin, Auguste Blanqui et Godefroy Cavaigna.

Le 16 avril, 164 « conjurés » sont arrêtés et transférés à Sainte-Pélagie (cf. 10). Les condamnations sont rendues le 22 janvier 1836 ; presque tous les membres de la Société des droits de l'homme sont poursuivis pour participation matérielle aux événements de la rue Transnonain.

Répercussions

Bien que l’événement ne se soit pas passé dans la circonscription assignée à sa brigade et qu’il n'y ait pas participé directement, le général Bugeaud est la cible de la haine du peuple. L’homme à la casquette, celui qui a guerroyé contre Abd-El-Kader, est dorénavant « l'homme de la rue Transnonain ».

La convivialité entre les habitants de l’immeuble explique peut-être que les familles endeuillées par la tuerie ont continué à habiter ensemble sous ce toit, après le drame.

Honoré Daumier, déjà salué pour la qualité de ses parutions dans la Caricature ou le Charivari, change de statut : témoin de l’histoire de son temps, sans pathos, il dessine la vérité dans sa cruauté - « cette lithographie est horrible à voir, horrible comme l’action épouvantable qu’elle retrace »

« Ce n’est pas précisément de la caricature, c’est de l’histoire, de la terrible et triviale réalité » dira Baudelaire. On le considère comme le précurseur du courant réaliste en peinture, de Courbet.

.

Pour en savoir plus :

F-D. Demay, la rue Transnonain ou la royauté et ses défenseurs par un officier destitué (consultable sur gallica.bnf.fr)

Daumier et l’âge d’or de la caricature et du dessin satirique

Daumier

Honoré Victorin Daumier, est né en 1808 à Marseille, dans une famille d’artisans.

Son père veut en faire un huissier mais il préfère fréquenter l’Académie Suisse, atelier dans l’île de la Cité. Ses premiers travaux, anonymes, des plaquettes pour les éditeurs de musique, des illustrations publicitaires.

En 1829, il rencontre Charles Philipon auquel il fournit ses premiers dessins pour la revue La Silhouette (cf. 6). Très engagé politiquement, ses charges contre Louis-Philippe, font mouche, telles les fameuses poires (cf. 6) et Louis-Philippe représenté en Gargantua en 1832.

Cette dernière caricature lui vaut 6 mois de prison et une lourde amende de 500 francs pour offense à la personne du roi.

Comme Charles Philipon, son directeur, il obtient de purger sa peine dans une maison de santé puis chez le docteur Pinel (cf. 18) avant de rejoindre, comme beaucoup d’autres prisonniers politiques, la prison de Sainte-Pélagie (cf. 10).

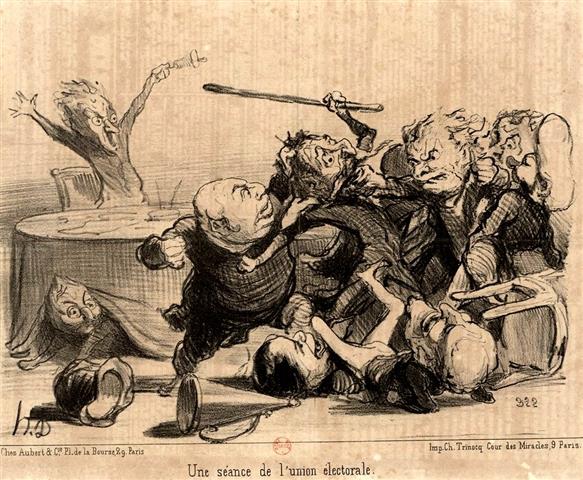

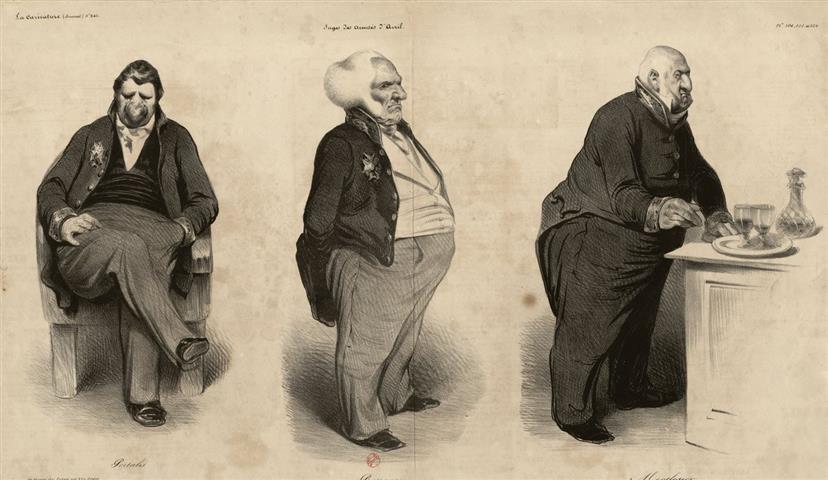

1835, les lois liberticides promulguées après l’attentat de Fieschi (cf. 11) sont telles qu’elles signent la fin – provisoire – de la caricature et de la presse politique. C’est la fin de La Caricature. Daumier et ses confrères sont contraints d’évoluer vers la, virulente, satire des mœurs bourgeoises : ses cibles préférées, les juges, les avocats, les bourgeois et les hommes politiques.

En 1848, il revient à la caricature, créant notamment le fameux bonapartiste Ratapoil (cf. 23) ; il se décide à peindre également, cette même année, il expose Le Meunier, son fils et l’âne au Salon de 1849. Sans grand succès chez les acheteurs, une vengeance des milieux bourgeois qu’il a tant ridiculisés ? Il produira tout de même 500 tableaux.

Le Meunier, son fils et l’âne – Ratapoil (gallica.bnf.fr)

À partir de 1865, il connaît des difficultés financières et s’installe à Valmondois dans une maison que Camille Corot met à sa disposition.

Il revient aux caricatures politiques dans les années 1870, mais perd progressivement la vue jusqu’à complète cécité.

Sa dernière lithographie, en 1871, sera pour Les Châtiments de Victor Hugo. Il meurt le 10 février 1879.

On estime à 1.000 gravures et 4.000 lithographies sa production entre 1830 et 1835.

Pour Baudelaire, c’est « l'un des hommes les plus importants, je ne dirai pas seulement de la caricature, mais encore de l'art moderne. »

D’autres illustrateurs du Charivari et de la Caricature

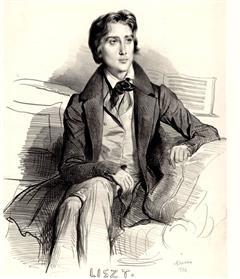

Achille Devéria (1800-1857)

Peintre, aquarelliste, et excellent portraitiste. On lui doit des portraits de Balzac, Liszt ou Vidocq (cf. 7).

Auguste Raffet (1804-1860)

Sa source d’inspiration principale, l’épopée napoléonienne, sans négliger la critique sociale.

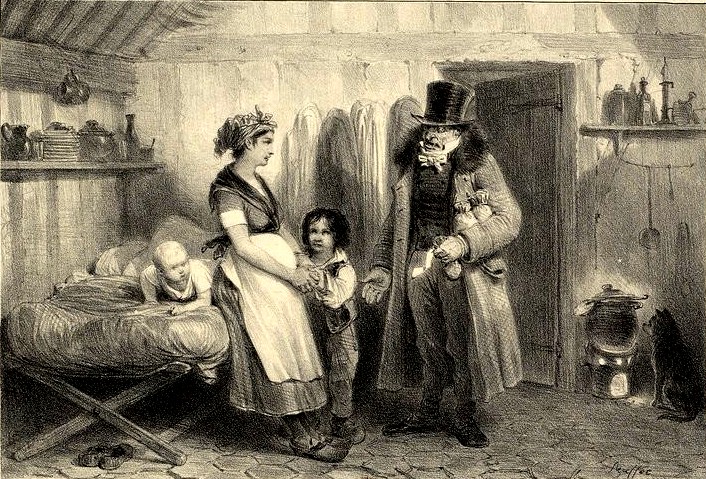

Le Terme :

« Dîtes à votre mari de faire moins d’enfants, est-ce que j’en fais, moi ? »

gallica.bnf.fr

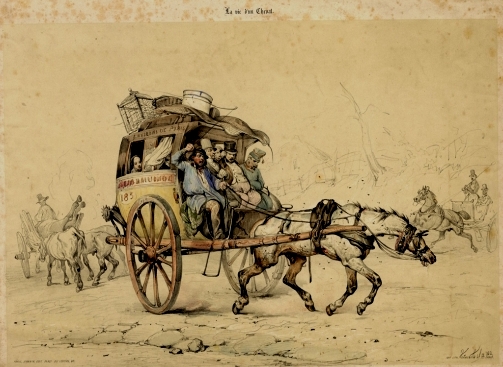

Victor Adam (1801-1866)

Sa spécialité, le cheval en mouvement, en particulier attelé.

gallica.bnf.fr

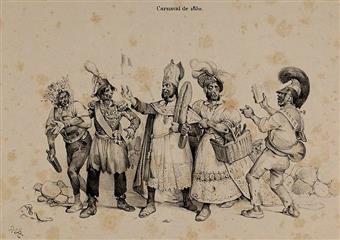

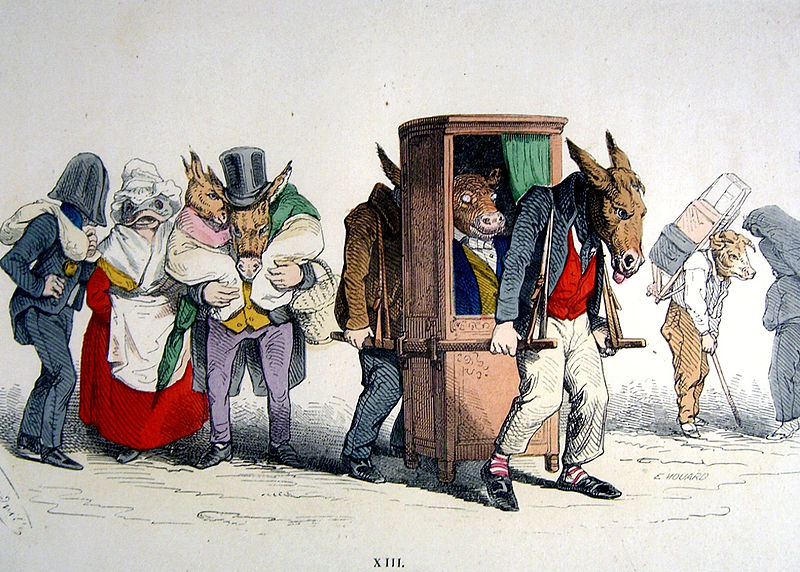

Grandville (1803-1847)

Issu d’une famille de comédiens, le théâtre, la comedia dell’Arte auront une grande influence sur son univers.

Dès 1820, les créatures hybrides, mi-hommes mi-animaux, sont la marque de son talent. Au dessin. Analogie entre les traits du visage, la complexion d’un individu et son caractère, sa personnalité.

Son talent le conduit à collaborer à divers périodiques tels que La Silhouette, L'Artiste, La Caricature, Le Charivari. Libéral, anticlérical, corrosif dans ses dessins, il est harcelé par la police ; son domicile est perquisitionné.

Il abandonne la caricature politique pour se consacrer à l’illustration de livres, en particulier les Fables de La Fontaine …

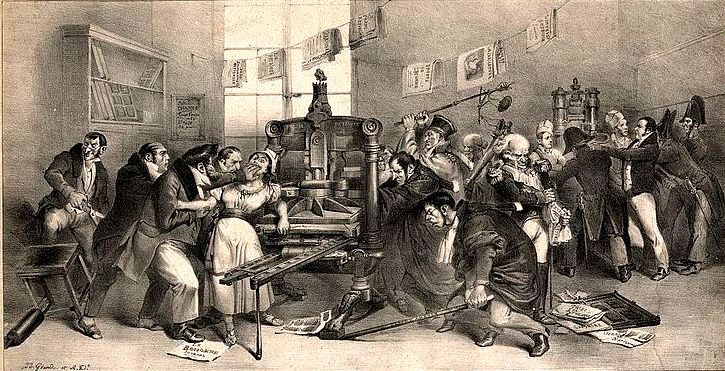

Descente dans les ateliers de la liberté de la presse – gallica.bnf.fr

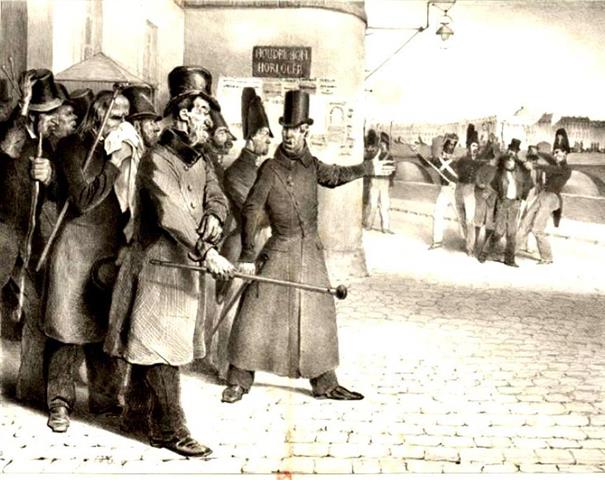

Traviès (1804-1859)

Né en Suisse, zelé collaborateur de Charles Philipon. Si Daumier a créé Ratapoil, Traviès conçoit celui de Mahieux, bossu qui incarne tous les défauts de la bourgeoisie louisphilipparde, si emblématique qu’il sera repris par Daumier et Grandville.

Après 1835, il abandonne la satire pour dessiner le peuple.

Les prisonniers avaient prétendu être assassinés par les sergents de ville – gallica.bnf.fr

Mahieu : « Dieu de Dieu, mon prince, vous perdez votre mollet » - gallica.bnf.fr

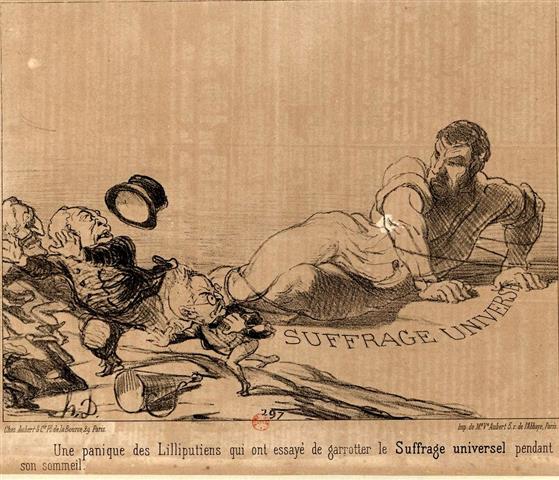

Daumier en 10 illustrations

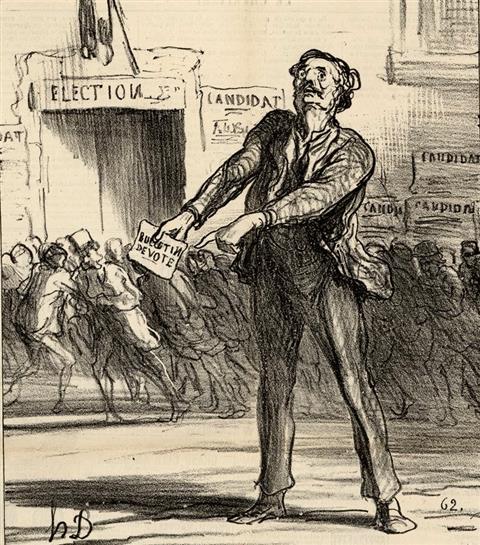

Récompense honnête aux électeurs obéissants – gallica.bnf.fr

Récompense honnête accordée en 1800 à Louis-Philippe Orléans – gallica.bnf.fr

Thiers au premier plan de lilliputiens – gallica.bnf.fr

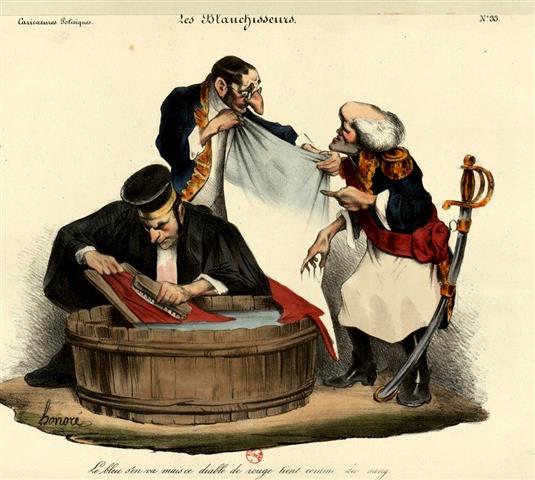

« Le bleu s’en va mais ce diable de rouge tient comme du sang » - gallica.bnf.fr

« V’la ma cartouche ! » - gallica.bnf.fr

gallica.bnf.fr

Daumier abandonne la caricature politique pour la satire – les bourgeois (gallica.bnf.fr)

ou la simple peinture de mœurs – Au jardin des plantes (MNHM)

Le public au salon

Second Empire, retour à la charge politique